请注意,在本篇的学习中,我们将了解一大批我们耳熟能详的书法家。

但其实,这些书法家出现的时代,正是中华民族的危急存亡之秋——鸦片战争、太平天国、垂帘听政、戊戌变法……民族处于时代变革时期的痛苦之中,可就在这样的时代,清代的书法家们却正在创造傲视世界艺术史的书法作品。

进入道光(这位皇帝,就是鸦片战争时期皇帝,相声大师侯宝林先生曾戏称他把中国的国土和脸面都“盗光”了)时期,随着碑学理论的逐步完善和影响迅速扩大,碑派书法创作也发展到一个繁荣的阶段。

一方面,嘉庆时期一些倾向于碑派的书家在进入道光年间后,依然在社会上具有很大的影响。如钱泳、张廷济、姚元之等人皆以擅长隶书享誉书坛,他们的主张和实践使乾嘉之际取法金石碑刻、重视篆隶书体的风气不致中断,一直延续下来。另一方面,邓石如、伊秉绶等嘉庆时期碑派书法代表人物的名誉和影响日益扩大,其学生和后代多已成为高官显宦或学术界、艺术界的知名人物,通过他们的推崇和宣传,取法碑版石刻的观念逐渐普及和深入人心。

在这一碑学迅速发展漫延的过程中,涌现出以 何绍基、杨沂孙、杨岘、张裕钊、赵之谦等人为代表的一批出人金石碑版,具有独特风格的碑派书注大家。他们的实践遍及篆、隶、楷、行各个书体领域,推动着清代的书法进入到一个崭新的历史阶段。我们这里要介绍的书家,依出生年月为限,分别有以下这些:

碑派发展期的书家

限于篇幅,本篇我们介绍图中的右侧书家,共七家,即: 赵之琛、吴熙载、何绍基、莫友芝、杨沂孙、胡澍、徐三庚。其中的重点书家是何绍基。

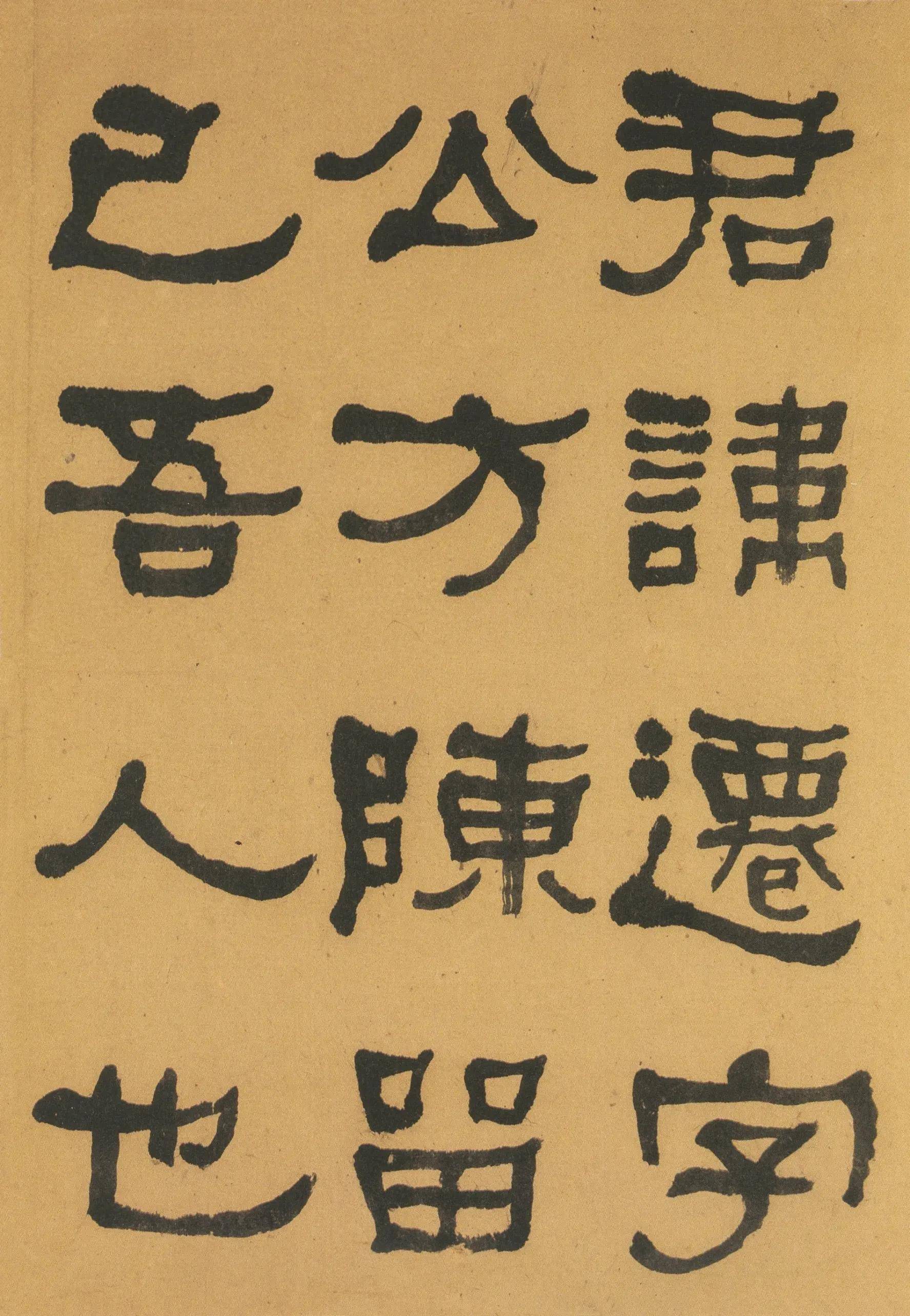

一、赵之琛

赵之琛(1781-1860),字次闲,号献父,钱塘(今浙江杭州)人。

苏文作:赵之琛像

熟悉篆刻史的朋友知道,赵之琛精篆刻,为“西冷八家”之一(第七家),篆刻史对他的评价往往贬多于褒,篆刻史往往一方面对他精熟的刀法大加称扬,一方面说他把浙派篆刻引向了“程式化”,间接地导致浙派篆刻走向衰微。

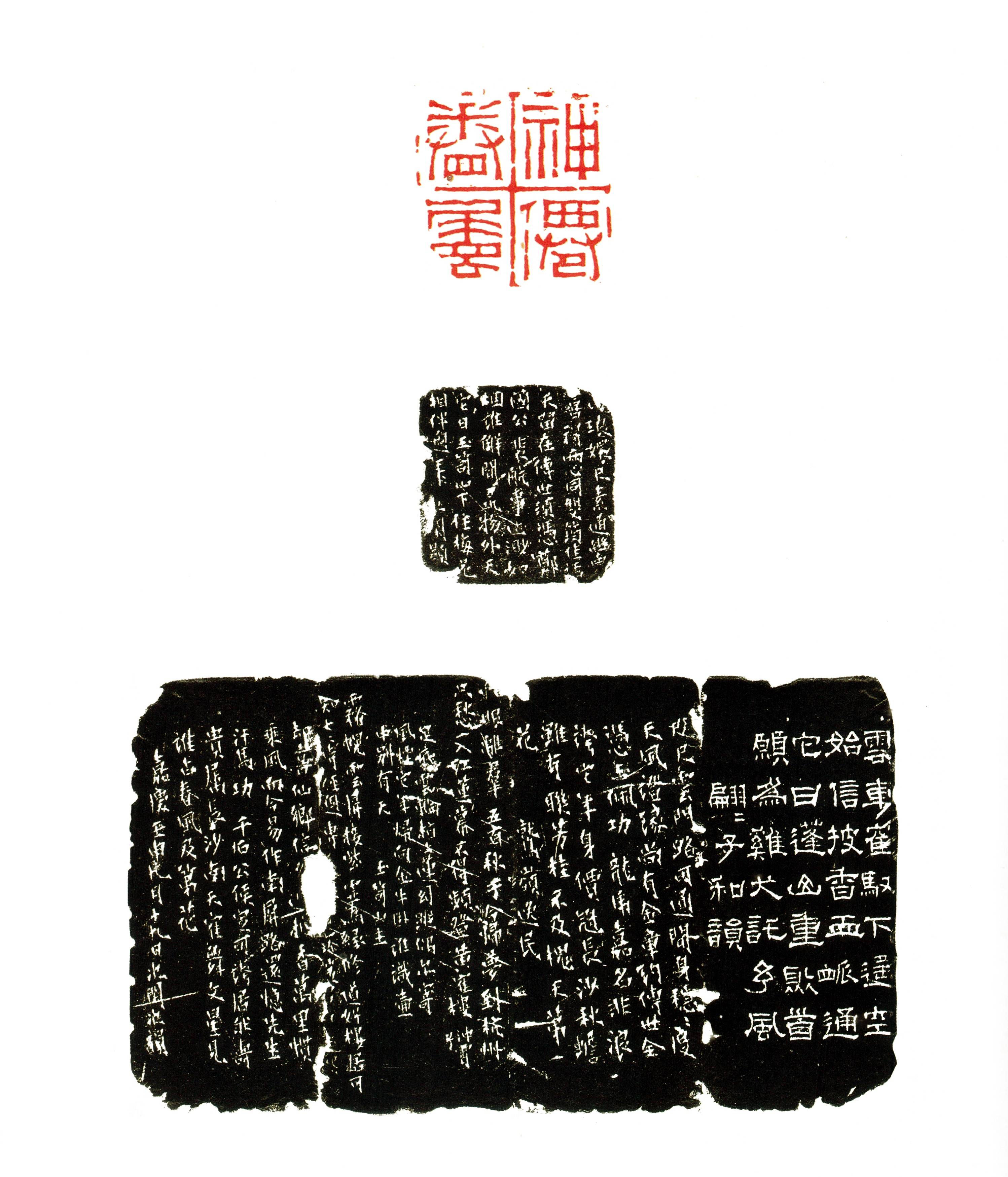

赵之琛的篆刻代表作“神仙眷属”

其实赵之琛还善绘画,且长于山水,又酷嗜金石文字,曾为阮元摹刻钟鼎款识。赵之琛在书法上擅长篆、隶。 其篆书不取当时流行的小篆结构,而是同朱为弼一样专写当时很少有人问津的钟鼎铭文,这大概是由于他们都曾为收藏丰富的阮元工作,有机会接触到大量铜器实物,因而对金文比较熟悉的缘故。

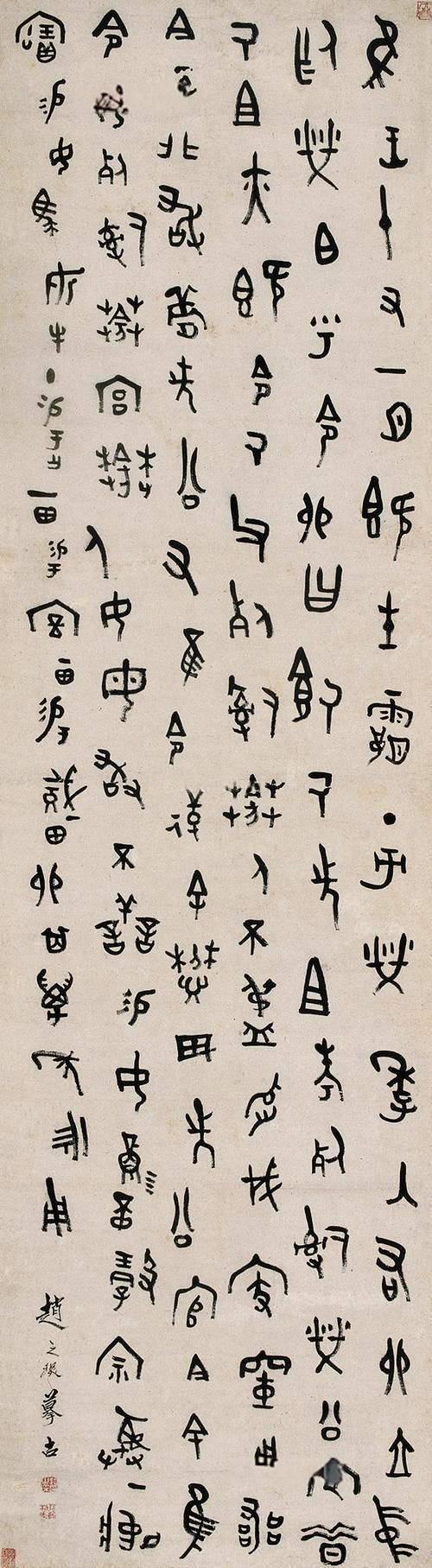

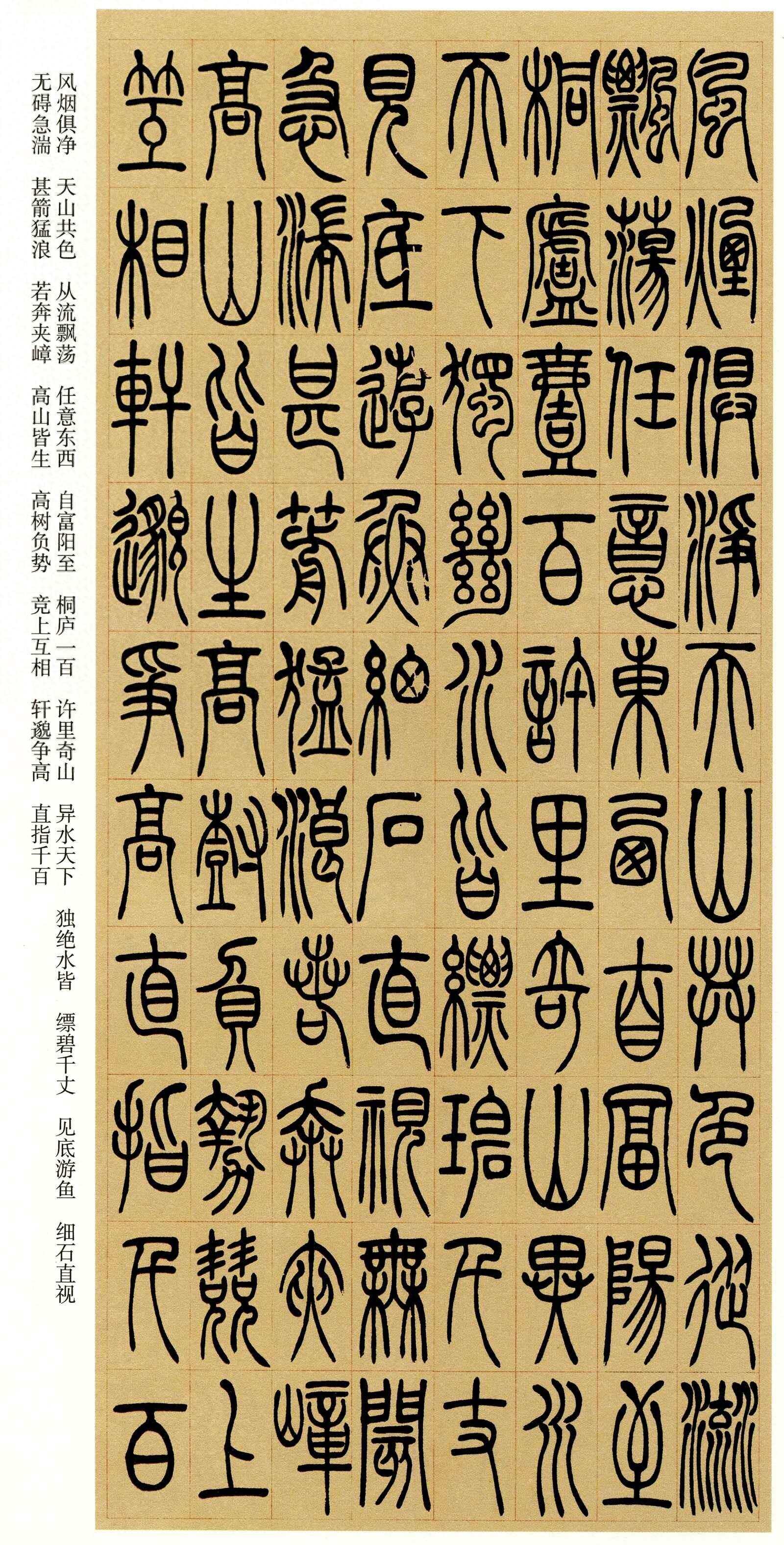

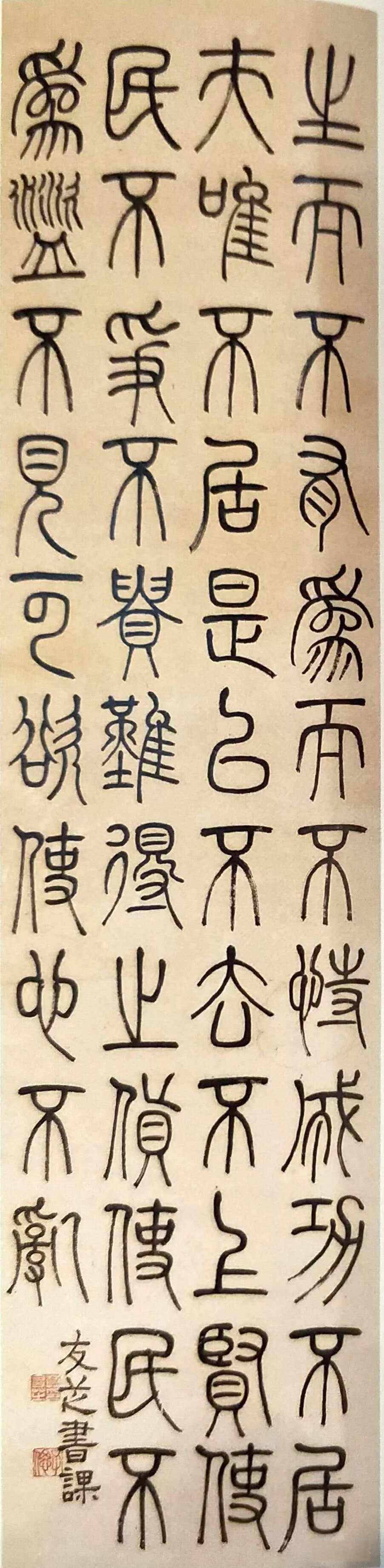

赵之琛篆书轴

赵之琛的金文点画厚重坚实,并在其中掺人了一些隶书笔意,结体则大小参差,正欹错落,颇得铜器铭文活泼自然的意趣。其隶书取法汉碑端庄严谨一路风格,用笔方严峻峭,轻重有别,结体稳健匀称,顾盼有致。赵之琛虽以篆刻知名,而其篆、隶书法亦能学古而化,自成面目,实为道、咸时期不可忽视的高手。

二、吴熙载

吴熙载(1799-1870),原名廷飏,字熙载,后因避穆宗(同治帝)载淳讳,更字让之,又作攘之,号晚学居士,江苏仪征人。

苏文作:吴熙载像

他长期寓居扬州,卖书画刻印为生, 晚年落魄穷困,栖身寺庙借僧房鬻书,潦倒而终。吴熙载是包世臣的入室弟子,得包氏指教甚细,故其行草学包世臣能乱真。此外,其篆、隶书体及篆刻则师法邓石如。特别是篆刻,不仅自成面目,而且能将邓石如的风格发扬光大,形成一派势力,后来刻印学邓者,多取法于吴。

吴熙载和他的篆刻作品

吴熙载的书法以篆书和隶书最为知名,且均取法于邓石如。其篆书点画舒展飘逸,结体瘦长疏朗,行笔稳健流畅,虽然在笔画的坚实沉厚及力度上还比不上邓石如,但其活泼与灵动之势则一改乾、嘉诸人拘谨整齐的面目,颇具妩媚秀雅之趣,在清代后期篆书领域内享有很高声誉。

吴熙载篆书

吴熙载的隶书从点画形态到字形体势都谨守邓氏之法,如同他全学包世臣的行草书一样,使人感到功力有余而灵气不足。

三、何绍基

何绍基(1799-1873),字子贞,号东洲、蝯叟,道州(今湖南道县)人。

何绍基像

道光十六年(1836)进士,授编修,历任国史馆协修、总纂、提调,典试福建、贵州、广东乡试。咸丰二年(1852)任四川学政,入川后整饬学校,提倡风雅,三年后因条陈时事触怒文宗奕詝而被革职。此后即游历各地,先应山东巡抚崇恩之邀主讲于济南泺源书院,后回长沙任城南书院山长。晚年居苏州,并曾受曾国藩和丁日昌延请,赴扬州书局主持校刊《十三经注疏》。

何绍基生长在一个书香门第,其父何凌汉(1772-1840)官至户部尚书,工于诗文书画。何绍基自幼随父移居北京,亲承传授。二十四岁时因其父任山东学政而随侍于济南数年,开始搜集金石碑刻拓片,并结识了一批当地的金石书法爱好者,谈碑论画,相处甚谐。三十三岁随父赴浙江学政任,留浙数年, 曾登宁波范氏天一阁获观其所藏碑帖拓本,过焦山冒雪手拓《瘗鹤铭》,在杭州结识金石僧达受(1791-1858), 过苏州与林则徐畅论书法,眼界大开,交游渐广。

三十七岁回长沙参加乡试期间,湖南巡抚、著名收藏家吴荣光(1773-1843)将其邀人署中留居七天, 尽观吴氏所藏书画碑帖,并为之题跋数十件。中进士后选入庶常馆,阮元为教习之一。在北京为官时,与学者张穆(1805-1849)等过从最密,曾与张穆等人集资为顾炎武建祠于北京,并拜祭阎若璩生日。何绍基于经学、小学用功最深,据记载,他曾手批王筠《说文释例》,撰有《说文段注驳正》《说文声订》等著作。同时,他又是一位金石学家,其诗文集中保留了很多金石碑版题跋,或考证文字,或阐论书法,治学严谨而有创见。

何绍基的父亲何凌汉书法出人欧、颜,名重一时, 故何绍基学书最初也是由颜人手。

除颜体楷书外, 他对《争座位帖》用功尤深,反复临摹,得益甚多,其早年风格全出于此帖,自称会试时“廷对策亦以颜法书之,为长文襄、阮文达两师相及程春海侍郎师所激赏”。年轻时随父宦游及屡次回湖南参加科举考试,二十年间往返南北,所经之处,无不以访古拓碑为事,芒鞋箬笠,云卧雨餐,而乐此不疲。同时结识了张琦、包世臣等提倡北碑的学者书家,得其以“方劲直下”为教导,遂转而喜好北碑,尤其推崇邓石如。尝谓:

余廿岁时始读《说文》,写篆字。侍游山左,厌饫北碑,穷日夜之力,悬臂临摹,要使腰股之力,悉到指尖,务得生气。每著书作数字,气力为之疲茶,自谓得不传之秘。后见邓石如先生篆、分及刻印,惊为先得我心。恨不及与先生相见,而先生书中古劲横逸,前无古人之意,则自谓知之最真。

何绍基学北碑亦主张引篆、隶意趣入楷书,有诗句云:“肄书搜尽北朝碑,楷法原从隶法遗。”因而十分佩服邓石如作书“柔毫劲腕,纯用笔心,不使欹斜,备尽转折”,能“于准平绳直中自出神力”。其评价学北碑者则以用笔“斗起直落”,点画“横平竖直”标准。所谓“斗起直落”,即是“直人平出”,不加“藏头护尾”之类的修饰动作, 取其古劲遒厚之致。“横平竖直”更是摒去帖学技法中点画两头顿挫、中截虚弱、字形左低右高、欹斜取势的习惯,强调点画自始至终的坚实厚重、气力饱满与字形的方整浑朴。

道光五年(1825)春天,何绍基在济南买到一本 北魏《张黑女墓志》,推崇异常,视为至宝,遂潜心临习,终身不辍。为了能够达到遒厚生涩并“由北朝求篆、分人真楷之绪”的目的, 他还创造了一种奇特的执笔方法:在采用“拨灯法”,坚守指实、掌虚、悬肘等要诀的基础上,又加入“回腕”一项。悟自“书律本与射理同,贵在悬臂能圆空”之意,执笔作书时右臂如射箭者扣弦之状,回腕向胸前,形如猿臂,故号“蝯叟”。何绍基在五十九岁时自己曾回忆这段经历说:

余既性嗜北碑,故模仿甚勤,而购藏亦富。化篆、分入楷,遂尔无种不妙,无妙不臻。然遒厚精古,未有可比肩《黑女》者。每一临写,必回腕高悬,通身力到,方能成字。约不及半,汗浃衣襦矣。

使用这样一种 违反人体生理机能的用笔方式,写起字来艰苦劳累,汗流浃背也是无法避免的。但何绍基依靠坚韧刻苦的毅力,在熬过了最初的不适应阶段以后坚持下来,熟而生巧,竟也闯出一条生路,达到了理想的效果,并形成了自己独特的艺术风格。

何绍基的楷书最初植根于颜真卿,中年接受碑学思想后,尊唐初欧、褚为北派传人,于欧阳通的《道因法师碑》评价尤高,临习亦勤,遂将欧阳通与颜真卿两家融会贯通。与此同时, 对《张黑女墓志》刻骨铭心,矜为枕中之秘。其楷书渊源,大致不出上述范围,但 不论临摹何碑,均不拘于形似。这是由于何绍基笃信其师阮元之论,以楷书能具篆、分之势为极则,故不论临颜、临欧、临北碑抑或自运,未写之前,胸中已存篆、隶之想,既已下笔,时时刻刻以腕下有篆、隶笔意为期。如此则 所学范本的价值与意义更多的是作为一种审美取向上的引导标志,而不在于点画字形的相似与否。可以说,何绍基对碑派书法的贡献正在于:他极力用篆、隶的笔意去写楷书,而不是简单地用楷书笔法写字。

何绍基在各体书法中以行书(包括行草)成就最高,也最为时人和后人称道。 其行书以颜真卿的《争座位帖》为根基,反复临习,精熟于胸,四十岁以前即已能得神似。以后随着对北碑一派风格技法的体会和把握渐深,遂将自己在楷书方面的用笔特点引人行书,一变颜真卿行书的点画圆浑、气韵内敛为笔势开张,筋骨纵肆。其最主要的特点是, 下笔坚实遒厚,力重势沉,而以浓墨涩行为要。结字正欹开合互用,体态自然疏放,而重心常常下坠,撇、捺多向左右舒展,富有浓厚的隶书意态。

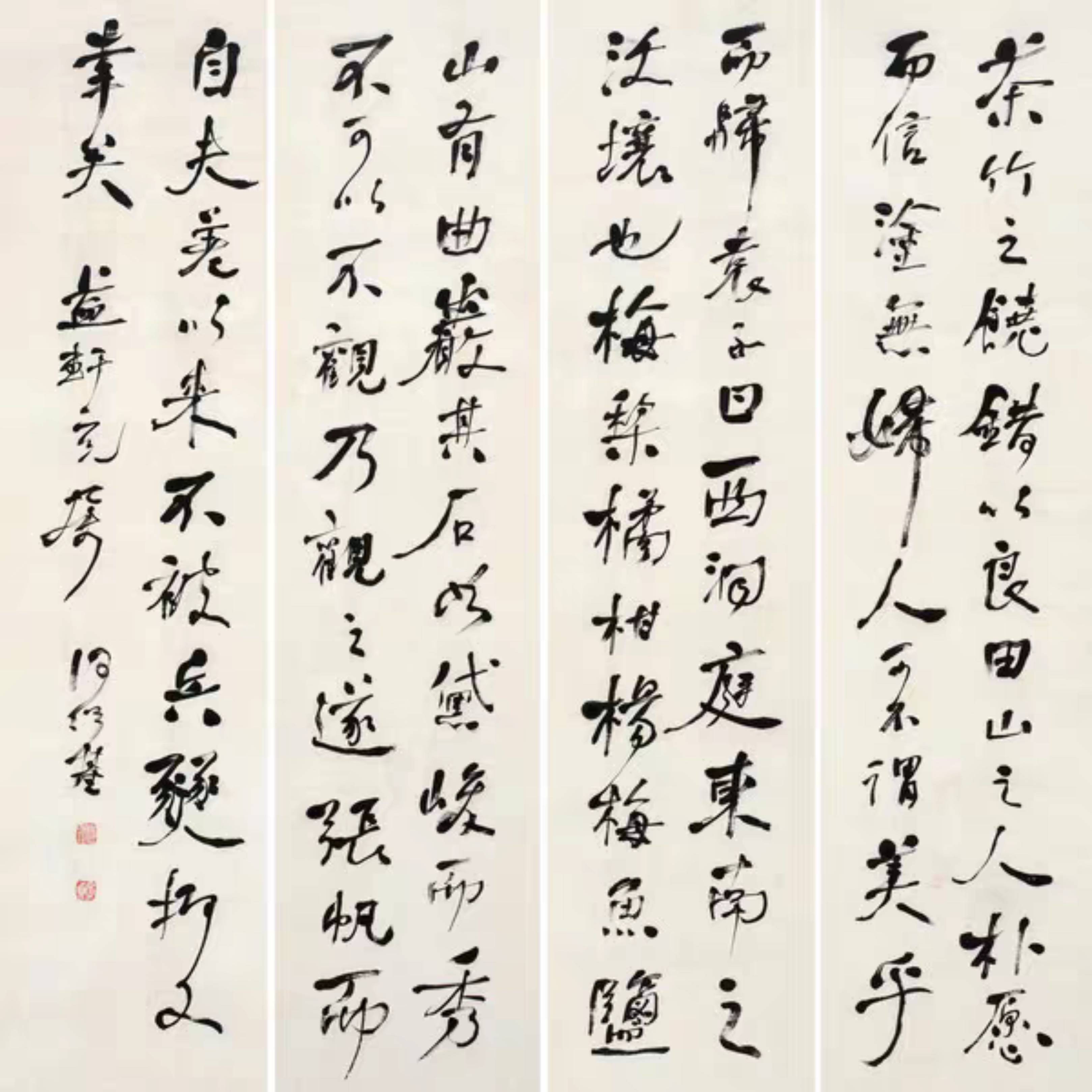

何绍基的行书

在工具材料上, 何绍基擅用羊毫浓墨和生宣纸。他充分利用长锋羊毫蓄墨较多的特点,饱蘸之后一气连写数字, 最初的浓重点画和涨墨效果与笔干墨尽时的枯毫飞白往往形成强烈的对比效果。这使得其作品在笔势的轻重缓急和墨色的干湿浓淡上具有丰富的节奏变化,奇趣横出,因而杨守敬评其行草“如天花乱坠,不可捉摹”。

何绍基的行书,除了同楷书一样追求篆、隶笔势之外,其独特的执笔方法在书写过程中对其独特风格的形成起到了重要作用。

何绍基“回腕高悬”的执笔方法是违反人体自然习惯的,用这种姿势写字,整个手臂一直处在运动与僵硬的互相对抗之中。 这种自身形成的对抗消解了手臂在运动中的大部分力量,使其难以舒展自如,因而所写出的笔画就造成“生拙迟涩”的效果, 而这种效果正是何绍基所期待和努力要达到的。为了达到横平竖直的标准,何绍基主张中锋用笔,直起直落,纯用笔心而不使欹斜,所以他不会像包世臣提倡的通过倾斜笔管来“铺毫用逆”,因为那样会“扁笔侧锋,满纸俱是”。但是 碑学理论的观点和引篆、隶入楷、行的主张又要求点画必须具有生拙迟涩的金石意味,于是他只好求助于自己为自己制造阻力障碍。何绍基最初使用这样的执笔法也许是出于探索古人笔法时的走火入魔之举,但最后终于获得成功,不能不说是其坚韧毅力和过人的自信心所支撑的结果。

咸丰五年(1855),五十七岁的何绍基被革去四川学政之职,第二年来到济南泺源书院讲学。从这时起,他又将大部分精力转移到了篆、隶两种书体上。

作为精研《说文解字》和金石碑版的学者,何绍基年轻时自然对小篆下过功夫。此时以其自创的用笔方法来写篆书,不计字形工拙妍丑,但求笔画苍劲凝重,则别有情趣。何绍基对金文亦有研究,撰有铜器铭文考证题跋多篇。他晚年经常临摹书写金文,行笔古朴拙厚,字形错落参差,正如杨守敬所指出的:“纯以神行,不以分布为工。”虽然没有取得显著的成就,却体现了其“溯源篆、分”的追求和努力。

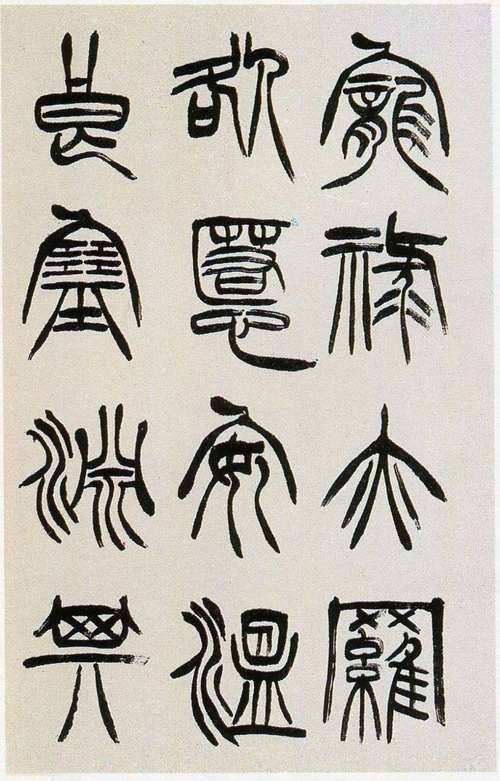

相比之下, 何绍基在隶书方面的实践则更具有深度和系统性。隶书是何绍基晚年才涉猎的书体,但他凭借着深厚的功力和鉴赏水平, 选取汉隶中《张迁碑》《衡方碑》《乙瑛碑》《礼器碑》及《石门颂》等有代表性的名品,反复临摹,挹其精髓。他将数十年学书经验贯注其中,临写汉碑重其风神韵致,在把握住用笔的凝重苍厚和字形的方整端庄以后,则全以己意为之,运笔加入顿挫战抖动作,用墨选择浓湿丰腴特点,放笔直书,大气雍容。 所临汉碑既能不失其精神而又能自成面目,充分体现了其往书法上的融会贯通本领,继邓石如、伊秉绶之后,又为清代碑派书家取法汉隶开辟了一种崭新气象。

何绍基临《张迁碑》局部

在清代碑派书法的发展过程中,何绍基是一位非常重要的人物。 他将邓石如、伊秉绶等人取法秦汉六朝碑版的传统进一步发扬,与阮元、包世臣等人的理论结合起来,集于一身,并在创作技法上取得了突破性成功和具体完整的经验。作为一位在理论和实践上都坚持碑学观点的书法家,他在取法北碑、变革楷书和行草书笔法方面的成就,标志着碑派书法的审美原则在各种书体领域的全面落实,对晚清书风产生了深远的影响,被称作是 “开光、宣以来书派”的一代宗主。

四、莫友芝

莫友芝(1811-1871),字子偲,号郘亭、眲( 音nè,轻视)叟,贵州独山人。

莫友芝像

道光十一年(1831)中举后,屡次赴京应会试均落榜,后来虽有机会做知县,但他已绝意仕途,遂潜心读书,致力学术。先入胡林翼幕中,同治三年(1864)随曾国藩来到刚刚从太平军手中收复的南京。曾国藩在收复南京后,大力恢复文化事业,将其在安庆设立的书局迁到南京,改名“金陵书局”,刊印经史典籍和学者的著述,深受欢迎。莫友芝在安庆时即是筹建书局的主要参与者,来到南京后继续参与书局工作。

与此同时,他受曾氏委托,设法挽救和整理原藏在扬州、镇江和杭州,后在太平军起义战乱中失散被毁的三部《四库全书》抄本。为此他走遍东南各地,见到许多藏书家及珍、善本图书,并著有几部目录学著作。除目录学外,莫友芝对《说文解字》、音韵训诂及金石学也都有研究和著述。

莫友芝以书法著称于时,他受碑学思想影响, 不论作楷、篆、隶书,下笔都坚实沉厚,斩钉截铁,结字以大气宽博、生拙古朴为特点,毫无巧饰姿媚,继承了邓石如一派的追求和法则。

莫友芝的篆书《道德经》(局部)

莫友芝的篆书在当时最负盛名,其笔力之劲健,体势之开阔,独树一帜,别开生面,曾经被后人誉为是学邓石如一派中成就最高的一位,后人评论他的书法“古拙有金石气,不以姿致取容,虽器宇稍隘,固狷者之美也”。

五、杨沂孙

杨沂孙(1812-1881),字子与,号咏春、濠叟,江苏常熟人。

苏文作:杨沂孙画像

道光二十三年(1843)举人,官至安徽凤阳知府。杨沂孙少年时从学于阳湖(今江苏武进)李兆洛,除研治渚子之学外,又喜欢作篆书。

当时“阳湖派”的文人书家如李兆洛、张惠言、张琦、吴育等都与邓石如交好,在书法上极力推崇邓石如。杨沂孙受这些人熏陶教海,很早就对邓氏书法倾心有加。据其在《跋邓山民楹帖》中自述:道光二十六年(1846),邓石如之子邓守之曾到常熟,杨沂孙见到其所携邓石如书迹,遂“识篆、隶之门径”,并致力收集邓氏书迹,“及官新安得山民书近八十轴,四体俱备”。杨沂孙的这批藏品虽然不久后在太平军战乱中失去,“而其书之档神体态,常在心目”。可见, 杨沂孙的书法风格是在深入学习和研究邓石如的基础上形成的。

杨沂孙在书法方面的努力主要体现在篆、隶两种书体上,尤其是篆书,广取博收,别开生面,在清代篆书领域取得了引人注目的成就。杨沂孙习篆虽是问津于邓石如, 但主要是在用笔的饱满和坚实上承袭了邓氏的技法特点。至于 在文字结构和形态上,则跳出以前书家均遵循《说文解字》和秦代小篆规则的做法, 对《石鼓文》下了很大功夫,又汲取两周铜器铭文的结字特点。他写篆书, 将字形由瘦长变为方整,点画则参差错落,呈左低右高之势,从而形成了自己独有的面貌。

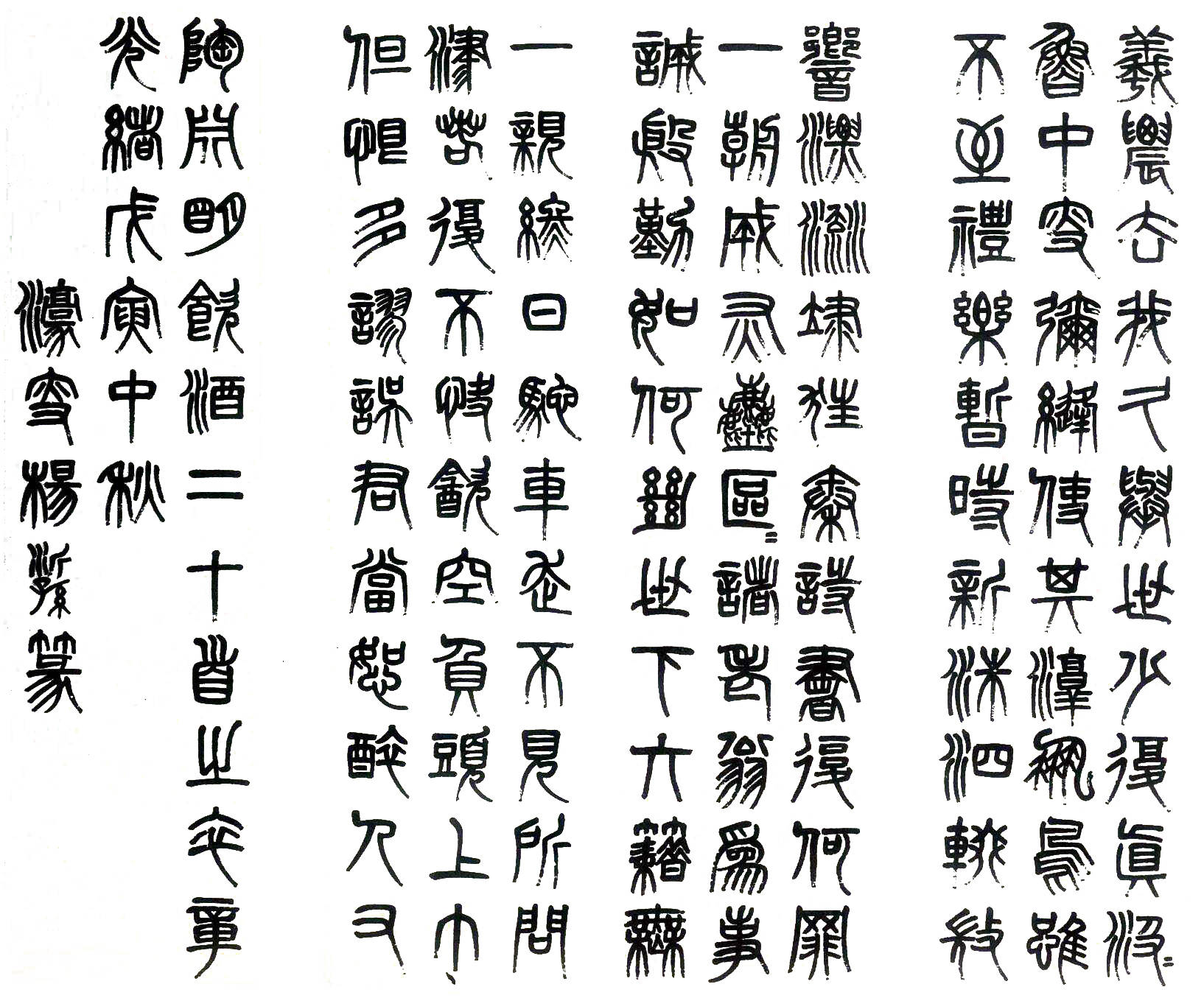

杨沂孙篆书《陶渊明<饮酒>四条屏》

这种 将小篆字形拓方的趋势,在何绍基、陈潮(1801-1835)和莫友芝等人的作品中即已开始显现出来,而杨沂孙则将这种变化进一步完成和固定下来,并作为个人风格的一个主要特征。在他以后,写篆书者多舍长就方,体势变化也渐趋丰富,这不能不说是杨沂孙开领风气的结果。

同光时期,邓石如的篆书风格十分流行。继吴熙载之后,擅写篆书者多由此入手,再求脱变化。在这方面,除成就较高的杨沂孙外,胡澍和徐三庚也都非常引人注目。

六、胡澍

胡澍(1825-1872),字荄甫,一字甘伯,号石生,安徽绩溪人,咸丰九年(1859)举人,官至户部郎中。

苏文作:胡澍画像

他精于音韵训诂之学,喜好金石,与同时赵之谦交谊最契,经常探讨切磋。胡澍长于篆、隶书法,均取径于邓石如。又在篆书中引入隶法,起笔顿锋而下,折笔而行,婀娜飘逸,收笔处先按后提,圆润中见锋芒。其柔美流动的特点深受赵之谦的推崇,对赵氏影响明显。关于赵氏,下一篇会着重介绍。

七、徐三庚

徐三庚(1826-1890),字辛谷,号井罍、袖海、金罍山人等,浙江上虞人。

苏文作:徐三庚画像

他精篆刻,擅书法,篆书尤有特色。其篆书笔画采取三国时期孙吴《天发神谶碑》的形态,横画纵向落笔,竖画横向落笔,点画中部提笔,收尾出锋,线条粗细变化明显,妙用“钉头鼠尾”。 在结体上方圆互用,疏密分明,凡遇有平行笔画时则极力靠拢合并,与其他部分的疏朗平均形成强烈对比。

徐三庚篆书《汉书·张汤传》局部

徐三庚的篆书务求自出新貌,避免与他人相似,充分反映了当时写篆书者众多,且都在追求个人面目上煞费苦心、争奇斗巧的激烈程度。在这种氛围和指导思想下, 其篆书在个人风格明显突出的同时,也难免坠人造作摆布的不自然习气之中。

在篆书全面发展的同时,隶书创作也取得了普遍的提高和突破,追求个人风格的努力越来越明显,对汉碑风格技法的选择和发挥呈现出自取所好和结合自己习惯强化夸张的趋势,遂使汉隶这一古老的书体形式生发出新鲜的活力。

发表评论 评论 (2 个评论)