在中国传统画论体系中,绘画作品自古便被赋予了丰富的审美层级与艺术品格。

自唐代朱景玄在《唐朝名画录》中首创“神、妙、能、逸”四品论,至北宋黄休复将“逸品”擢升至首位,逐步构建起极具东方美学特质的艺术评判标准,深刻影响着千年以降的中国画审美取向与创作实践。

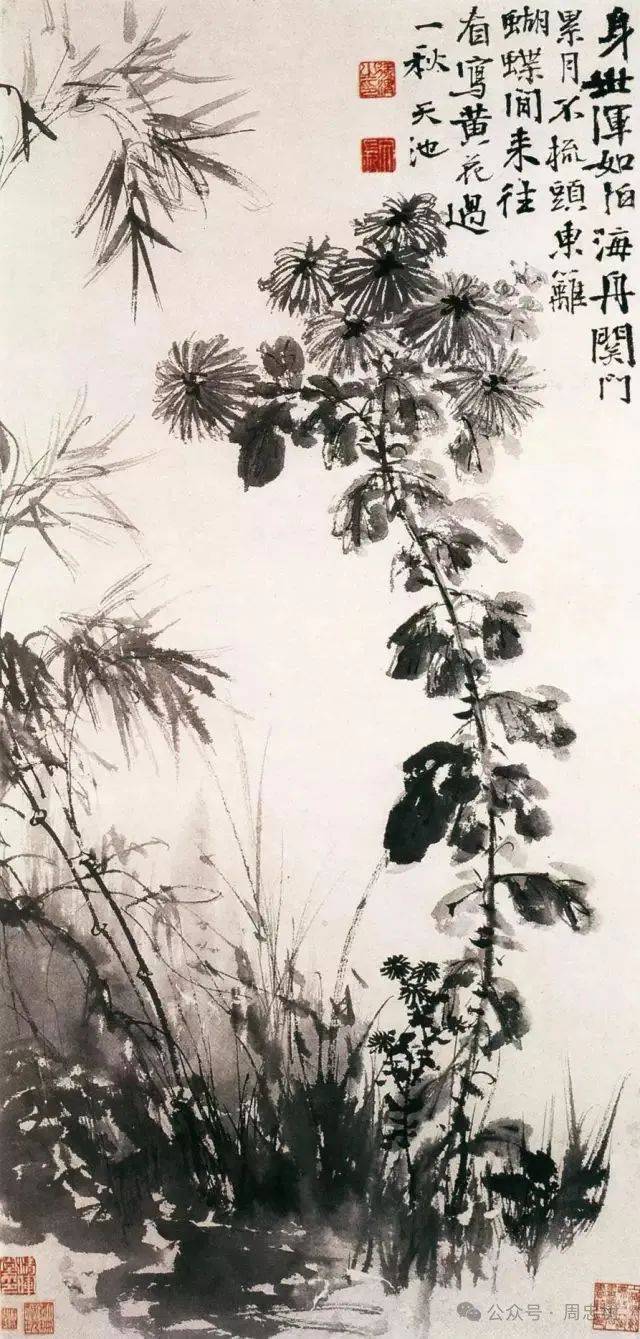

徐渭 菊竹图

所谓“能品”,强调画家对物象的精准把握与技法呈现。这类作品往往以形写形,以貌取神,通过扎实的笔墨功力与细致入微的观察,将客观事物的形态、质感乃至光影变化如实再现。

唐代阎立本《步辇图》中人物服饰的精细勾勒、车马器具的严谨描摹,无不彰显着画家“致广大而尽精微”的写实功底。然而,其艺术境界多停留在技艺层面,虽工整细腻却稍显匠气。

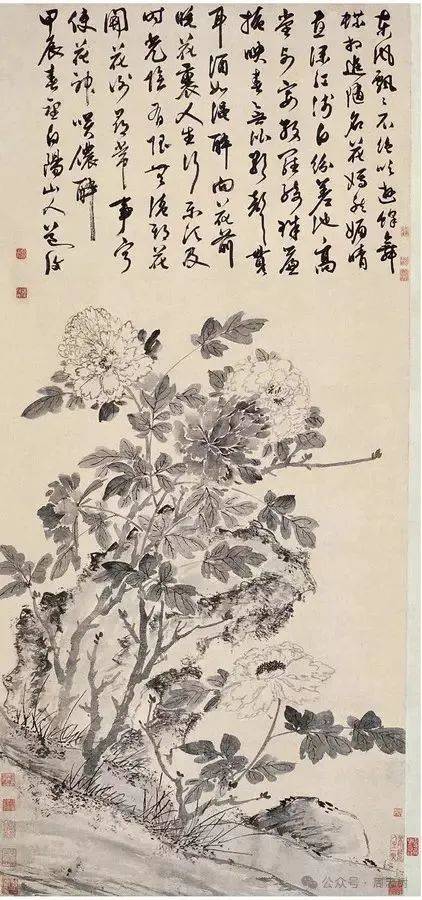

陈淳 牡丹图

“妙品”则在形似基础上更上层楼,着重捕捉物象的内在神采。画家通过笔墨的提炼与意象的升华,赋予作品超越表象的生命力。

如宋徽宗赵佶笔下的《瑞鹤图》,群鹤翱翔于汴梁宣德门上空,云气流转间既有工笔的严谨法度,又以灵动的线条勾勒出仙鹤的仙姿神韵,使观者仿若能感知鹤唳九霄的清越之声,堪称“妙在似与不似间”的典范。

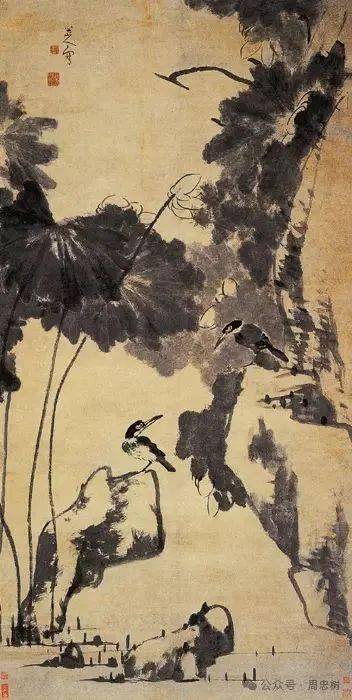

朱耷八大山人 荷花小鸟图

“神品”作为艺术境界的高阶表达,追求的是“形神兼备,以神写形”。画家凭借深厚的艺术造诣与独特的生命感悟,将自我精神与物象本质深度融合,创作出超越现实、直指人心的经典之作。

顾恺之“传神阿堵”的《洛神赋图》,借由飘逸的线条与奇幻的构图,将曹植笔下的浪漫情思转化为跃然纸上的神话意境,使观者在笔墨氤氲间领略到魏晋名士“澄怀观道”的精神境界。

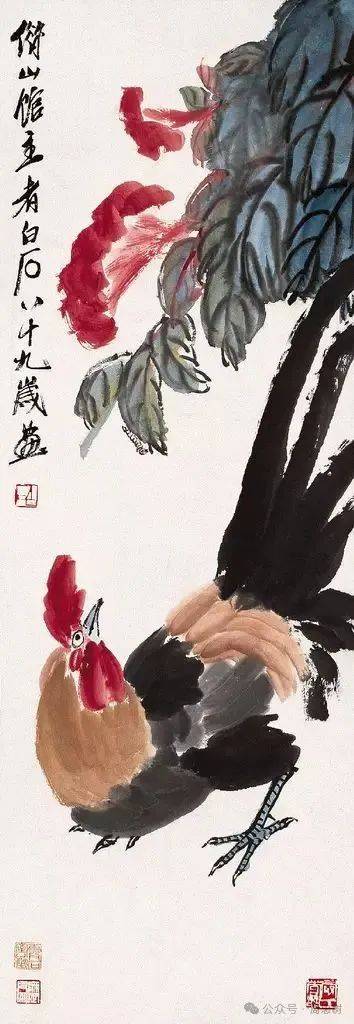

齐白石作品

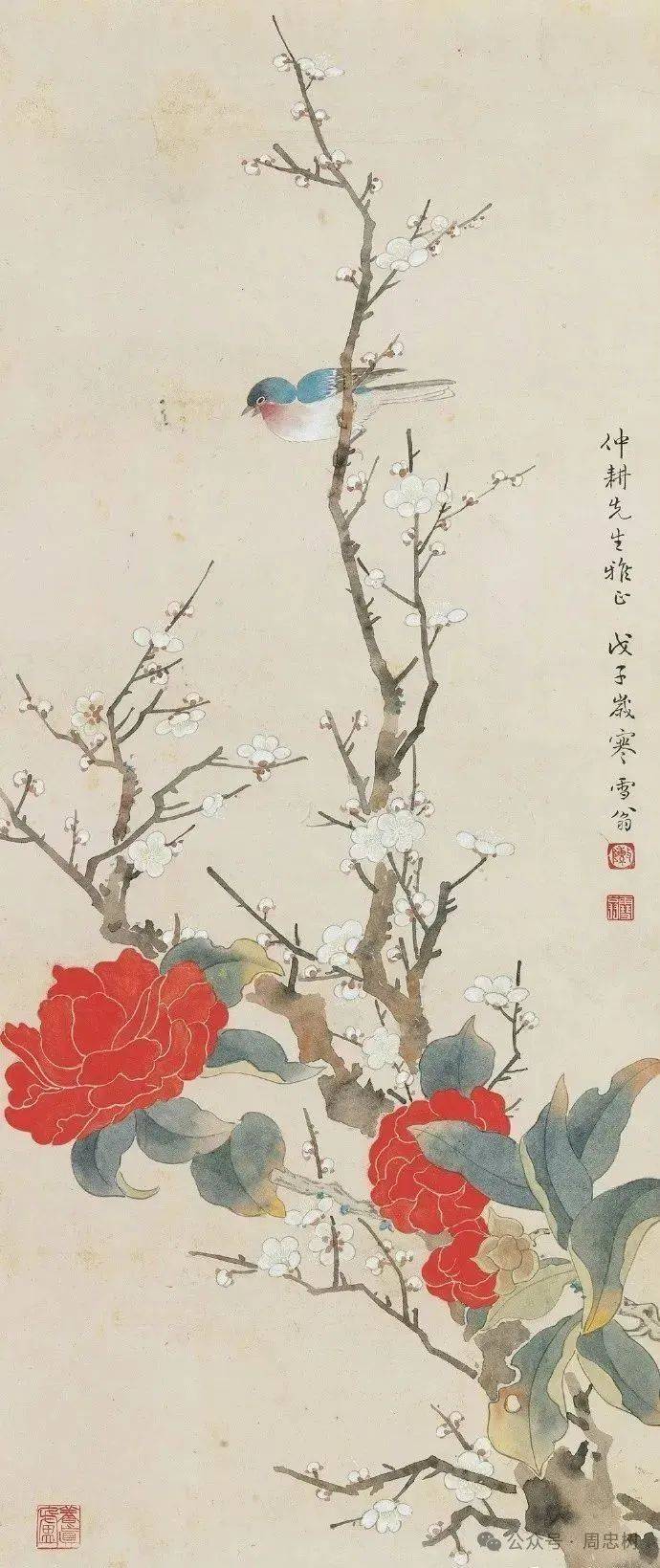

陈之佛 山茶梅花小鸟图

而被奉为画中至境的“逸品”,其精髓在于“逸笔草草,不求形似”。这类作品往往诞生于画家灵感勃发、心手双畅的瞬间,笔墨的运行不受技法束缚,情感的宣泄突破世俗藩篱。

正如元代倪瓒“逸笔草草,不求形似,聊以自娱耳”的山水小品,寥寥数笔勾勒出太湖山水的空灵悠远,枯笔皴擦间尽显文人超然物外的精神追求;明代徐渭泼墨大写意的《墨葡萄图》,狂草般的笔势与淋漓的墨韵交织,将画家胸中块垒化作满纸逸气。

这些作品不拘泥于物象细节,却以天然率真的笔墨意趣、自由奔放的艺术语言,诠释着“逸品”“出尘拔俗,萧散简远”的至高境界。

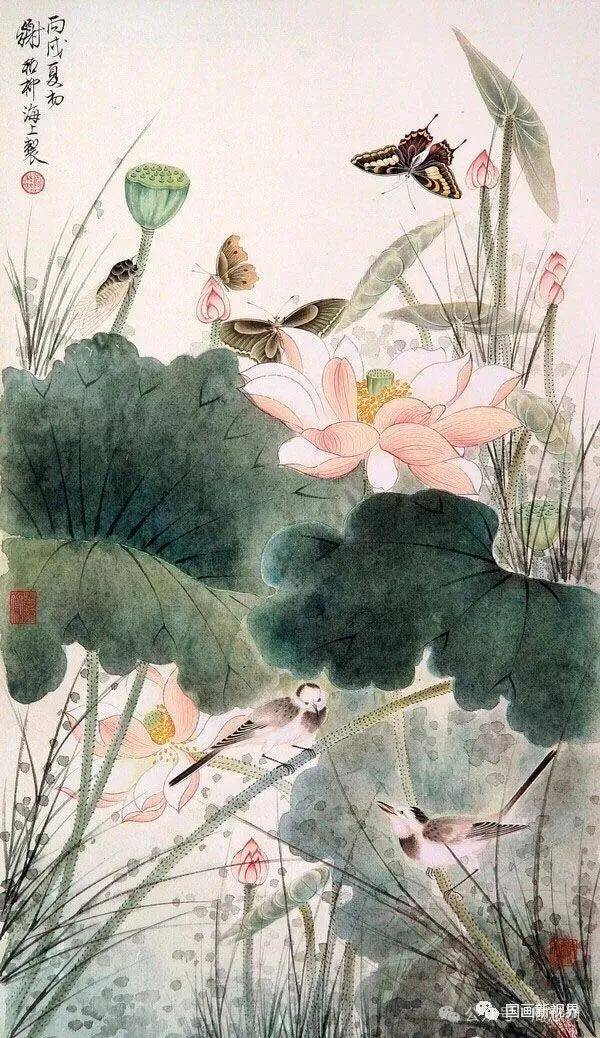

谢稚柳 荷花

从“能”到“神”,再至“逸”,这一审美体系不仅是对绘画技艺的评判,更是对艺术家精神境界的考量。

它揭示着中国传统美学中“技近乎道”的艺术追求,也映射出文人阶层对自由、超脱精神世界的永恒向往。

每一品级的作品,都承载着特定的时代审美与个人哲思,共同构筑起中国绘画艺术博大精深的精神谱系。

发表评论 评论 (6 个评论)