“我们是世界上最好的朋友,也是最差的情人。我们彼此相爱,做的却是伤天害理的事。” 作家冯唐这样形容男女之间的情感,恰如其分地描绘了本文这对男女主人公的关系。

提起徐悲鸿,公众的第一反应往往是他的绘画作品,尤其是那些栩栩如生的奔马。这些作品承载着他的艺术生命,展现着他作为艺术大师的非凡技艺。然而,徐悲鸿的故事远不仅于此。除了他与齐白石的深厚友谊和“伯乐”身份,他与蒋碧薇的感情故事也成为了人们议论的焦点。

尽管徐悲鸿的成就显赫,但他的感情生活却颇为波折。这些错综复杂的情感纠葛,才构成了这位大师传奇一生的独特篇章。而其中,与徐悲鸿有着深厚感情牵绊的蒋碧薇,无疑是最重要的那位女性。

徐悲鸿的画作笔力雄浑,尤其是那些勃勃生气的骏马,既展示了他艺术上的卓越,又隐约透露出他性格中的刚毅与果敢。他的创作如同他的人生,坚定而不容动摇。

回到1912年,那时年仅17岁的徐悲鸿为逃避父母的包办婚姻,离家出走,但最终还是被父母带回了家。婚礼当天,他面对比自己年幼一岁的妻子,心情愈加沉重,不情愿地目送着蜡烛熄灭。这一幕,与当时许多文学巨匠如鲁迅、张恨水的困境相似,成为他们共同的情感写照。

次年,徐悲鸿的儿子出生。令许多人诧异的是,徐悲鸿给孩子取名“劫生”,寓意“命运坎坷,遭劫而生”。虽然父亲深知儿子的心意,并为孩子改名为“吉生”,以示吉祥,但遗憾的是,这个孩子最终夭折。虽然这段婚姻未能延续,但却完成了父母传宗接代的使命。徐悲鸿并未因此停下脚步,反而选择离家前往上海学画,人生随即发生了翻天覆地的变化。对于这段婚姻,他却鲜少提及,似乎这段往事成了他心中永远的伤疤。

2010年,徐悲鸿所作《人体蒋碧薇女士》油画以7280万元的天价拍出,随着徐伯阳的认证以及画作与他的合影,这幅画的真伪成了业内关注的焦点。虽然后来有公开信表示这幅画仅为习作,非徐悲鸿真作,但这依然未能平息争议,蒋碧薇的名字再次被推上风口浪尖。她离世三十三年,依然能引发如此大的轰动,似乎昭示着这段历史的遗憾与不解。

1915年,徐悲鸿孤身来到上海,而与蒋碧薇的爱情故事,则从两年后开始。命运的安排似乎早已注定,徐悲鸿在上海之前曾在宜兴女子学校教书,这也让他结识了蒋碧薇的父亲。蒋碧薇的美丽与才情,逐渐吸引了徐悲鸿,而蒋碧薇则被徐悲鸿身上那种艺术家特有的气质深深打动。然而,她早在13岁时就已按父命订下婚约,这段突然的爱情让她痛苦万分,时常陷入“恨不相逢未嫁时”的情感困境。

这段压抑已久的感情,最终无法抑制,蒋碧薇大胆地提出了私奔。1917年,22岁的徐悲鸿带着19岁的蒋碧薇前往日本,之后又辗转巴黎深造。在这段跨越国界的爱情中,他们有过深刻的共鸣与冲突,最终,这段充满激情与痛苦的爱情持续了28年,直到1945年年底才正式签署离婚协议。

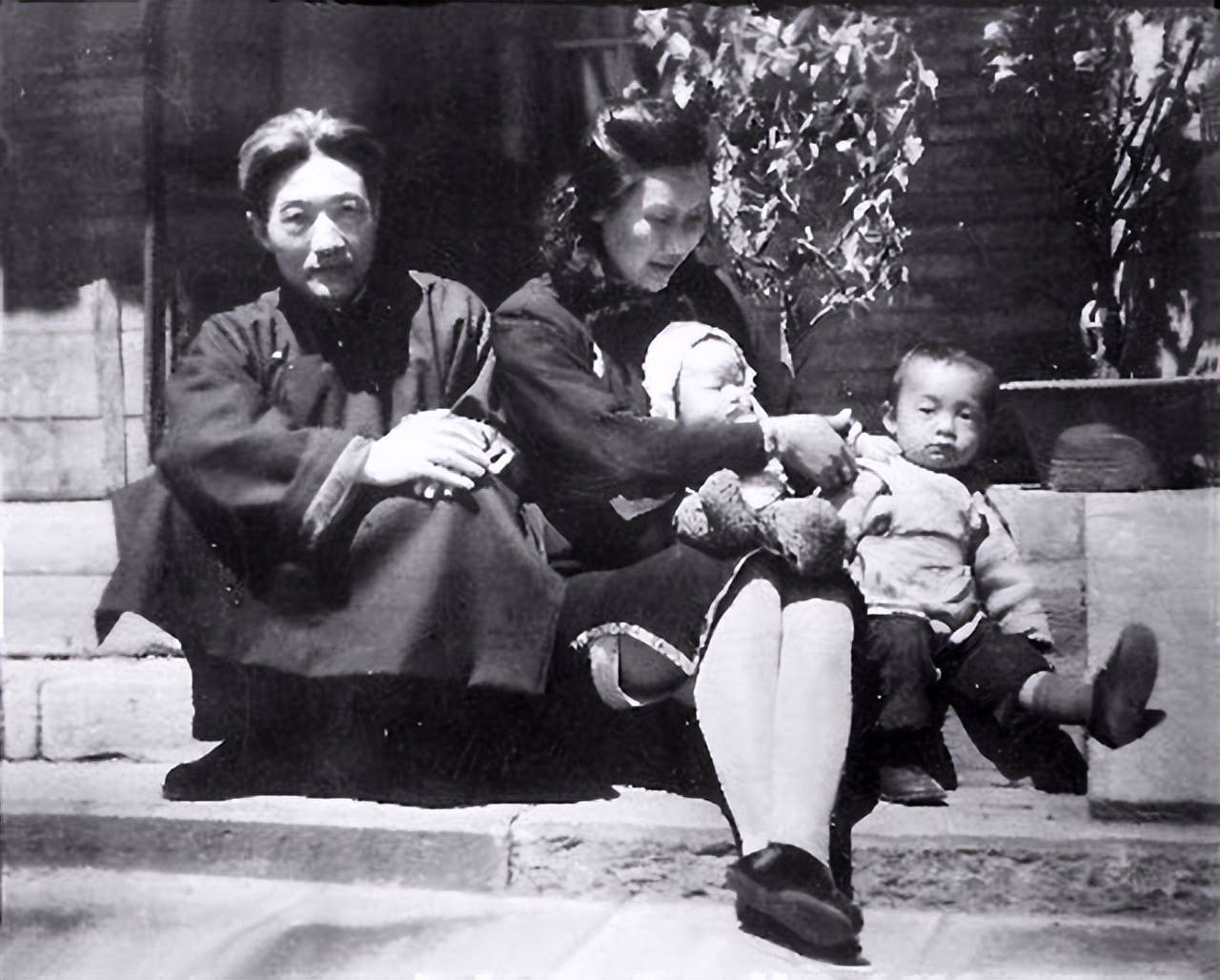

蒋碧薇原名“棠珍”,而徐悲鸿为她取了“碧薇”这个名字。为了这段深刻而荡气回肠的感情,蒋碧薇甘愿默默地站在徐悲鸿背后,支持他的艺术之路。年轻时,他们在日本艰苦生活,但这段日子也让他们收获了许多属于彼此的记忆与温暖。徐悲鸿用画作换来了生活费,为蒋碧薇买下了一套高档内衣,而蒋碧薇也用省吃俭用的钱为他购买了一块手表。那段时光,虽然贫困,但两人的心却紧紧相依。

然而,天有不测风云。随着时局的变化,他们的生活逐渐艰难,学费停发,生活压力骤增。虽然艰苦,但这段漂泊的时光激发了徐悲鸿更多的创作灵感,他的作品日渐增多。而蒋碧薇却因寂寞而感到愈加孤单,感情上的裂痕悄然滋生。

在巴黎的日子,是他们一生中最困难的时光。但徐悲鸿的创作却让他逐渐崭露头角,而蒋碧薇则深感孤独与不安。随着回国后的生活逐渐回归平淡,他们的感情也开始悄然发生变化。

1921年,徐悲鸿和蒋碧薇在法国认识了青年画家张道藩。张道藩原是特意前来拜访徐悲鸿的,却未料成为了蒋碧薇的情感寄托。徐悲鸿的事业逐渐上升,而蒋碧薇的内心却愈加空虚。她的社交活动愈发频繁,导致她的开销越来越大,而徐悲鸿则不得不更多地投入创作,以补充生活的开支。在此过程中,蒋碧薇和张道藩的关系愈发亲密,最终,她在张道藩的温柔关怀中,感受到了久违的温暖。

然而,张道藩的爱情并没有得到蒋碧薇的回应。尽管他写下了动人的情书,但蒋碧薇却坚持对家庭忠诚,拒绝了他的求爱。张道藩失望至极,不久后,他与一位法国姑娘素珊结婚。这段情感未能走到一起,然而,蒋碧薇的心中却始终对张道藩心存期待。

与徐悲鸿的婚姻最终走向破裂,而张道藩并没有兑现自己的诺言。蒋碧薇于1934年正式与徐悲鸿分居,并在三年后成为张道藩的情人。然而,这段婚姻带给蒋碧薇的,依然是无尽的痛苦与遗憾。

最终,蒋碧薇对这段感情的期盼与付出,未能得到应有的回报,而张道藩也选择了回归家庭。蒋碧薇的心灵逐渐死去,直到1958年,她终于放下了所有的期待。她的爱情故事,最终成了一段无法修复的往事。

徐悲鸿和蒋碧薇,曾经的热烈与激情,经过岁月的洗礼,最终变得支离破碎。曾经的浪漫,成了留给人们无尽叹息的过往。

发表评论 评论 (2 个评论)