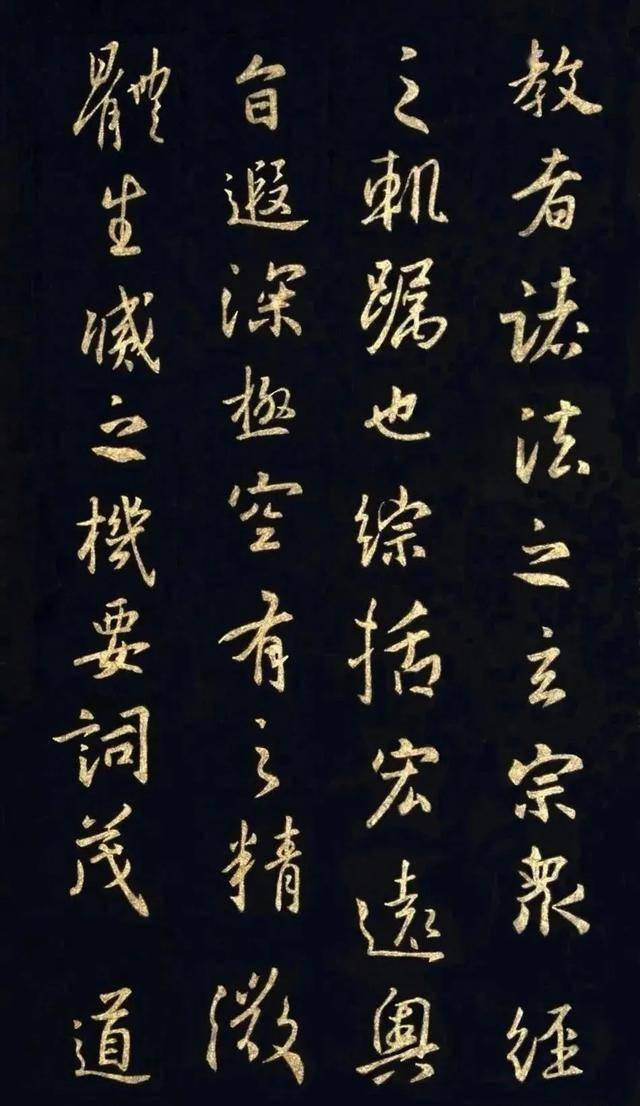

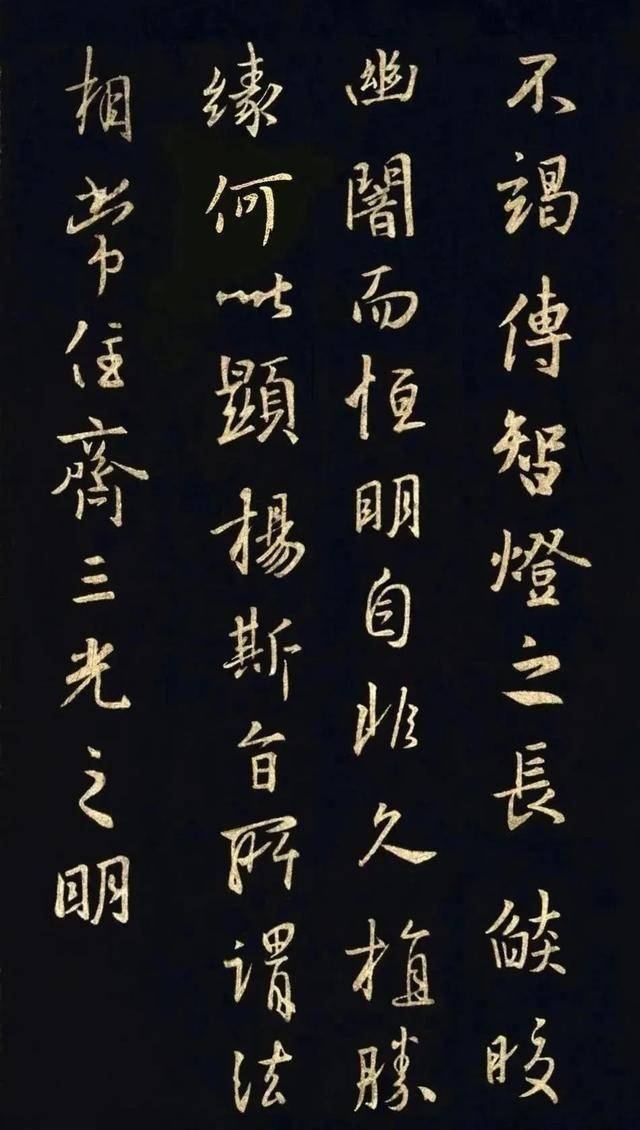

王羲之此作《圣教序》自诞生以来就被后世书家们奉为圭臬,成为了学王书法必不可少的法帖,但此一作并不是由王羲之本人所写,说是伪作也不准确,它是有史以来首部以王羲之字体集字而成的经典。

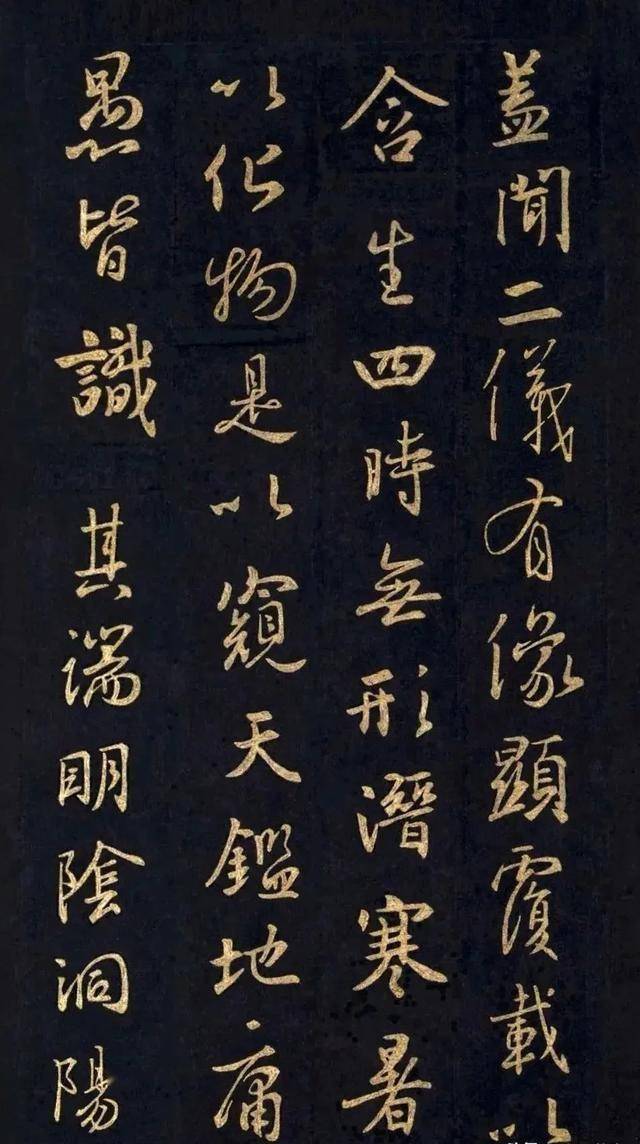

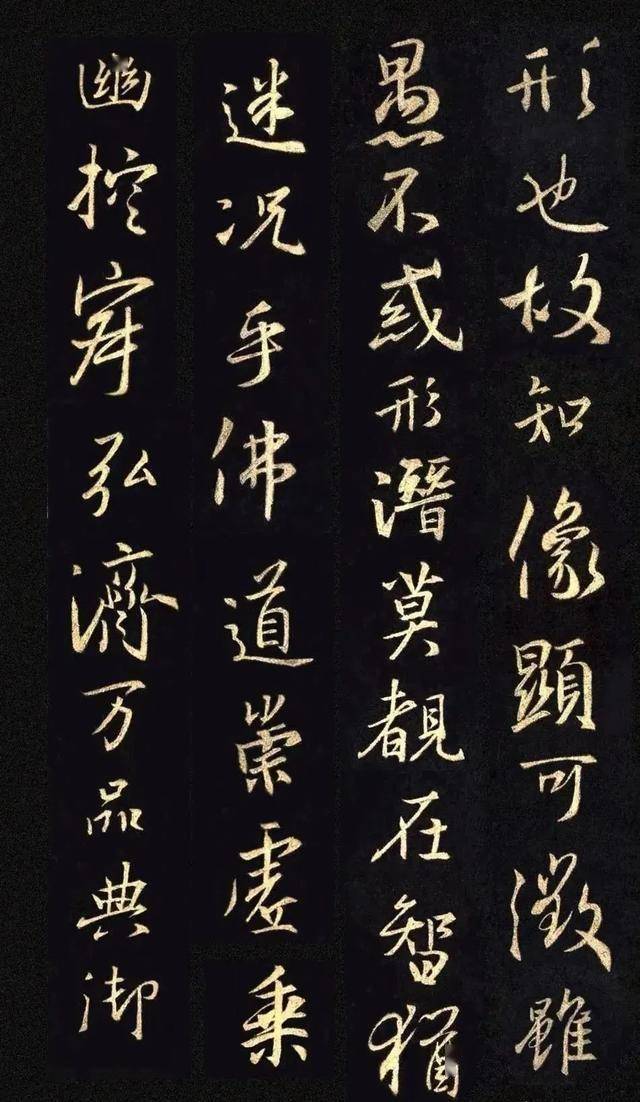

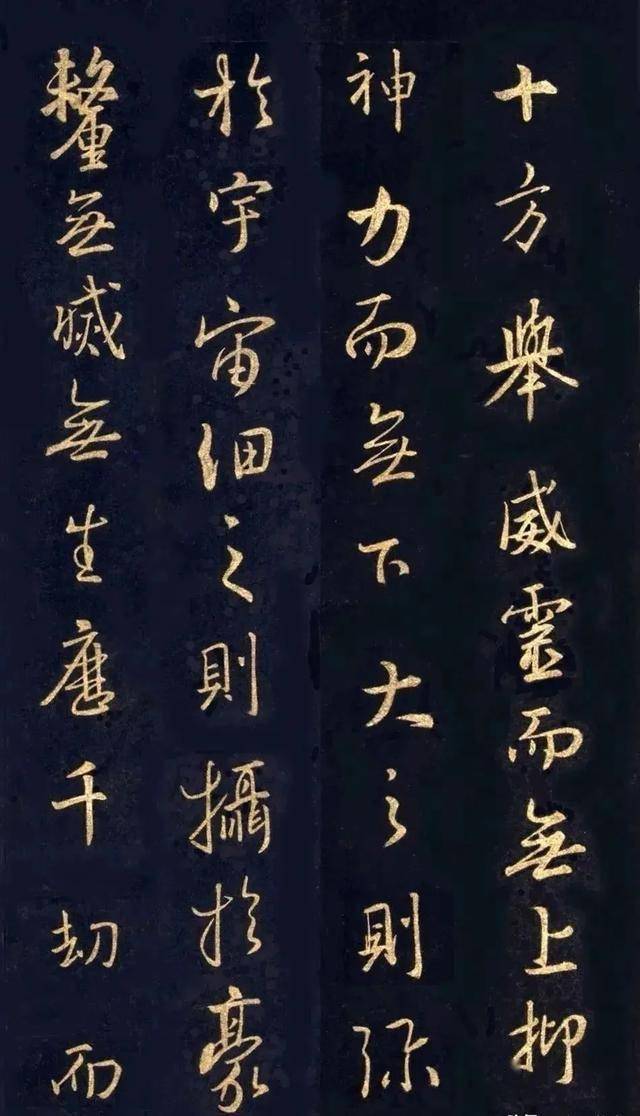

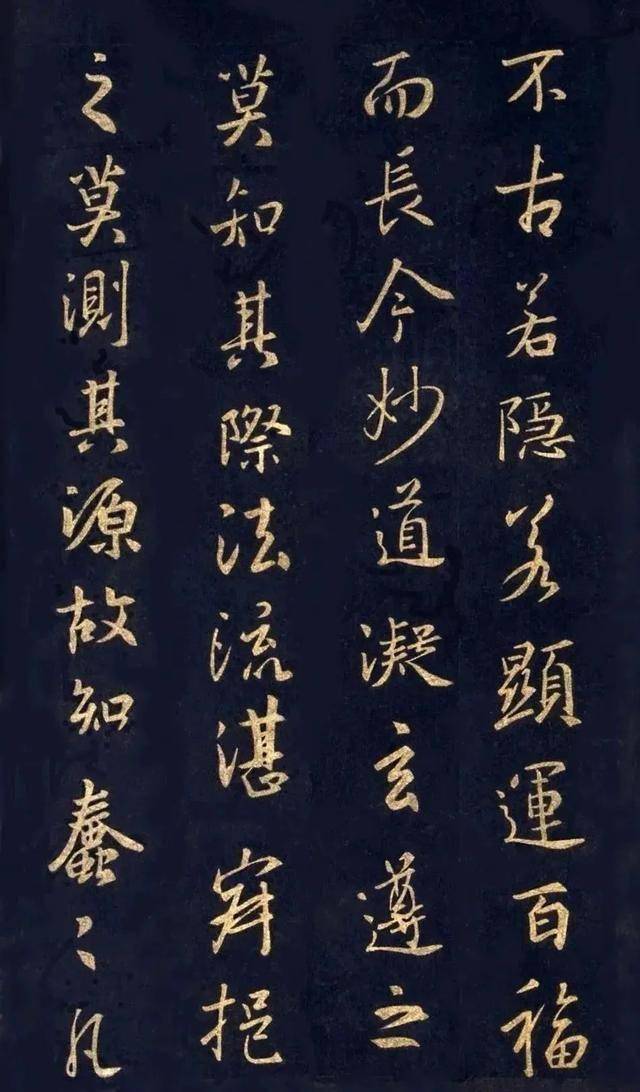

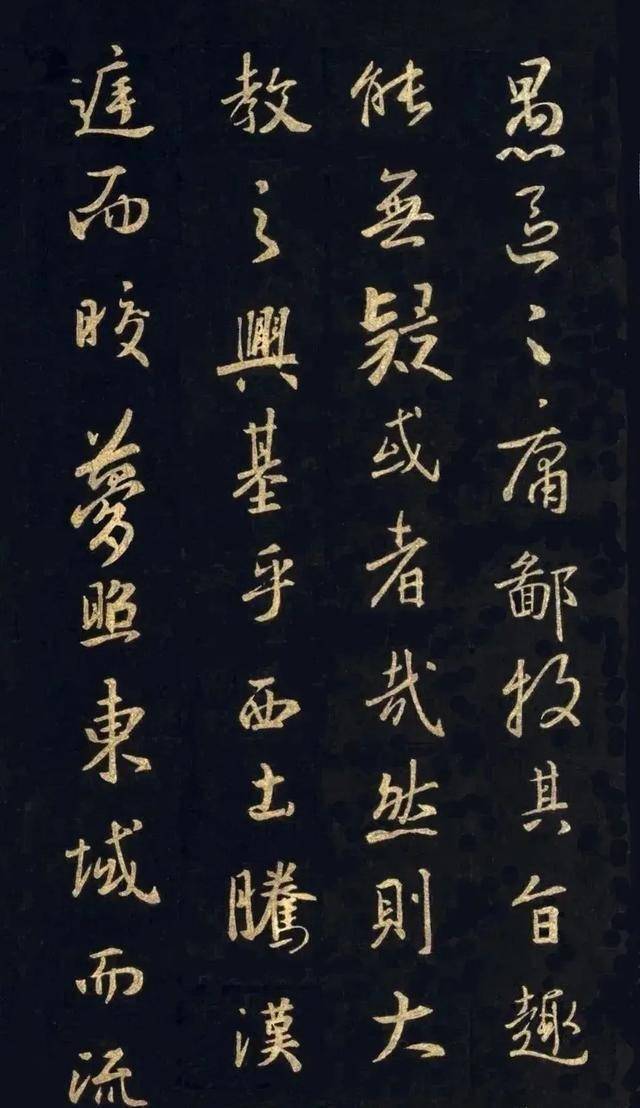

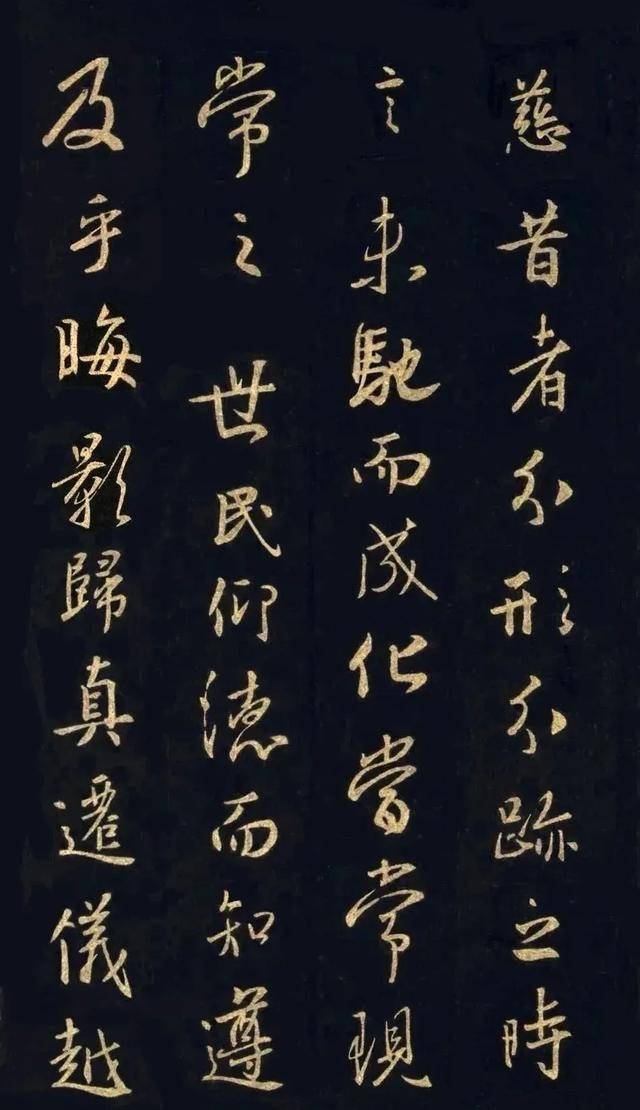

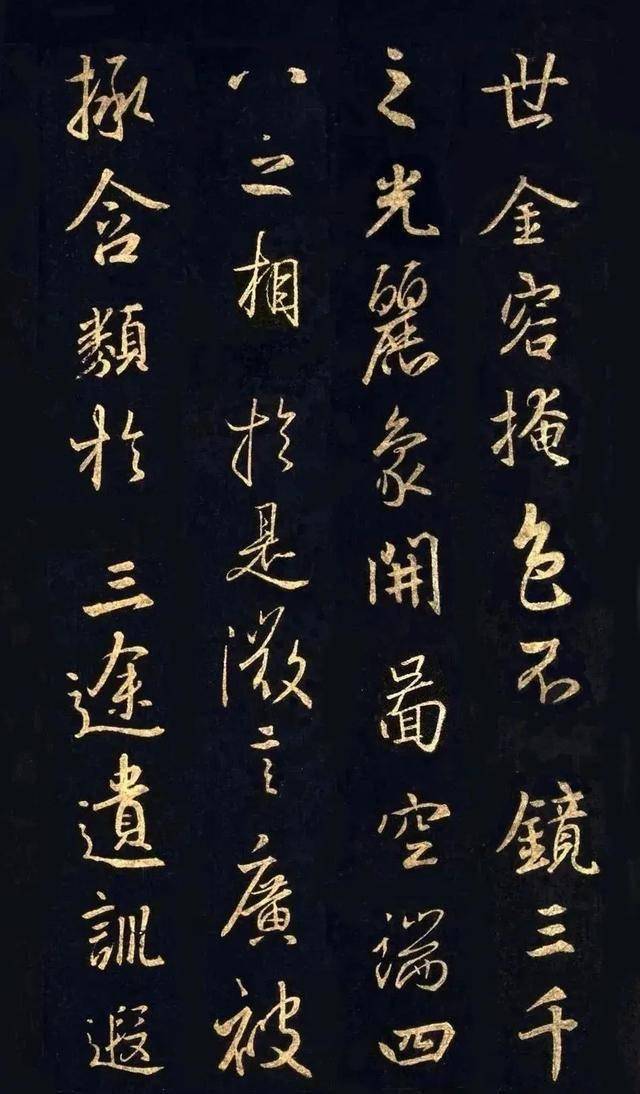

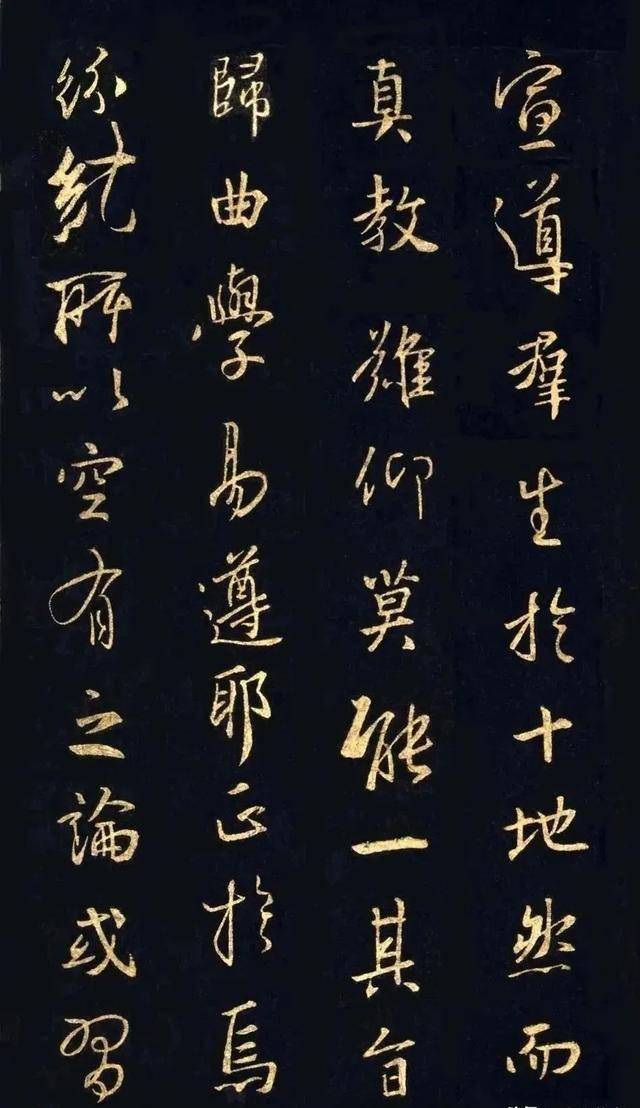

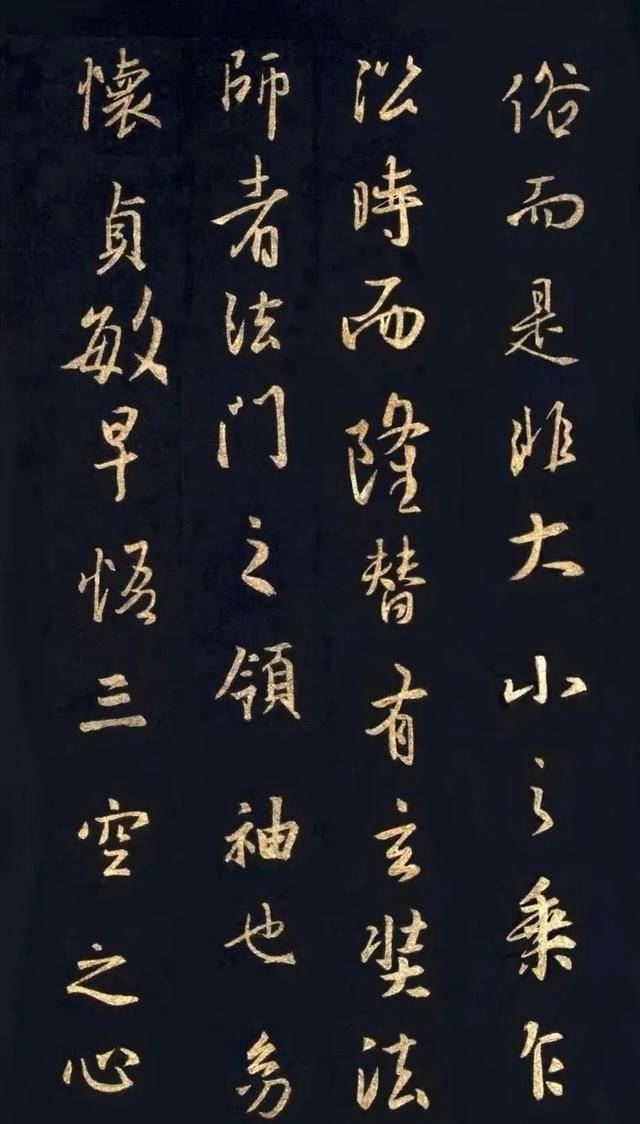

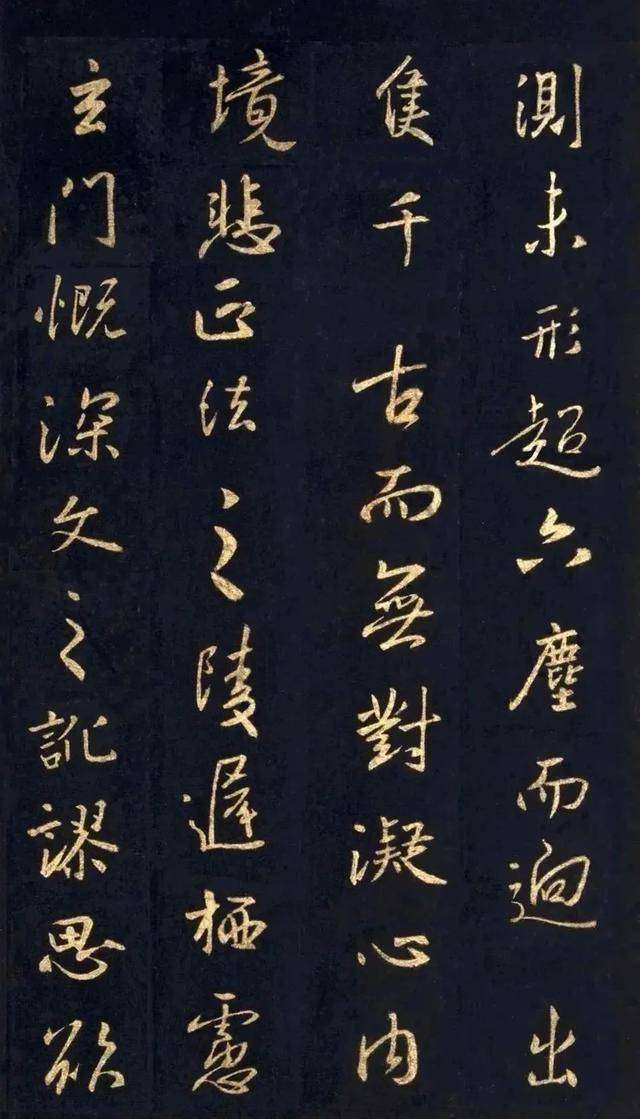

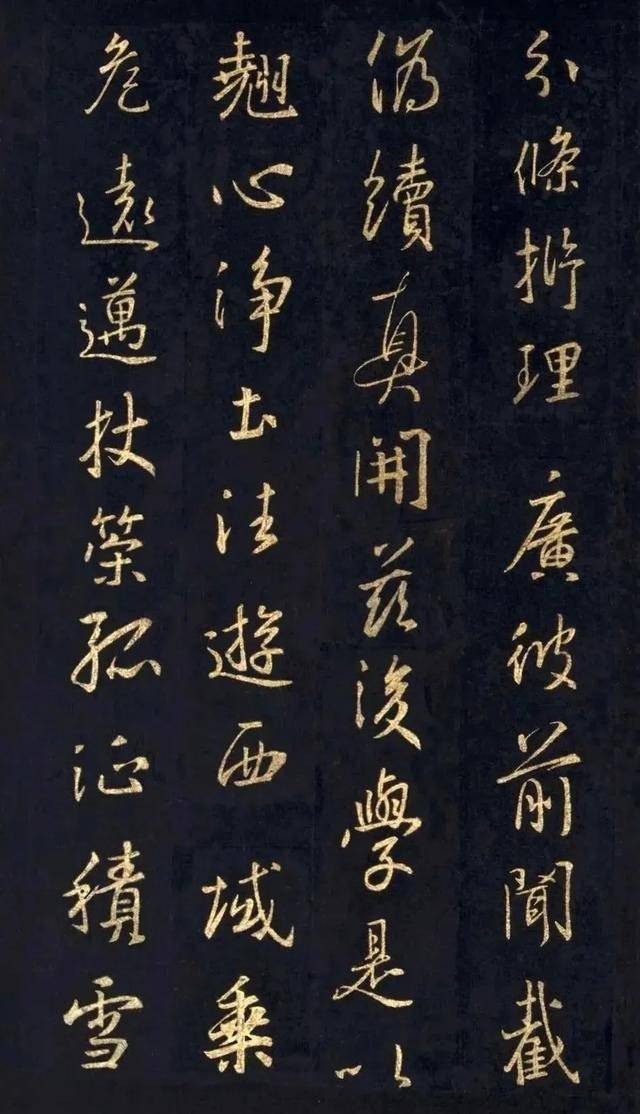

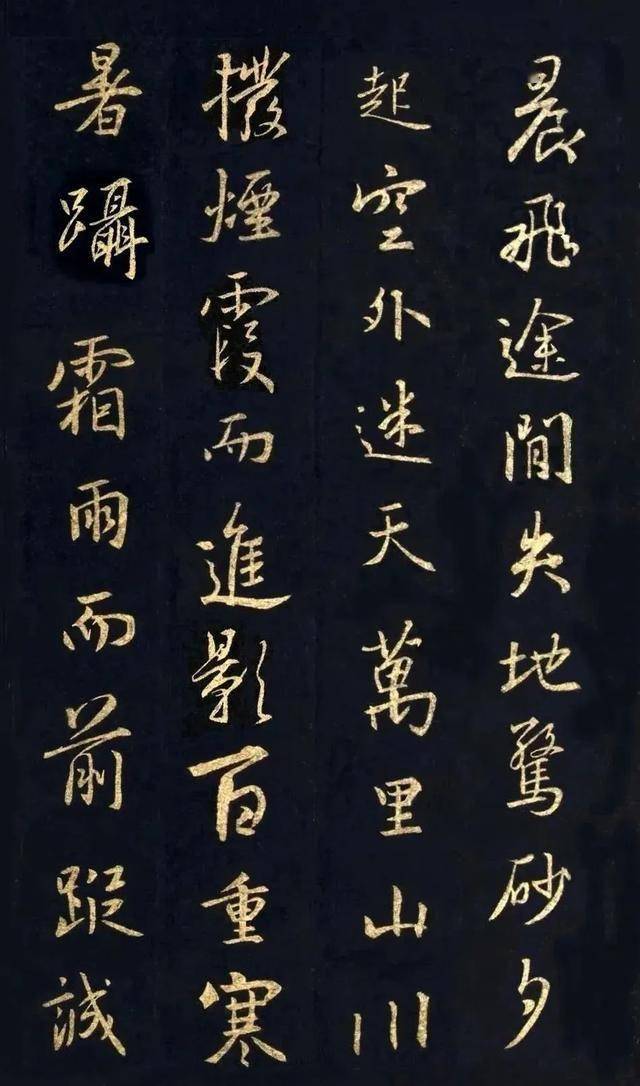

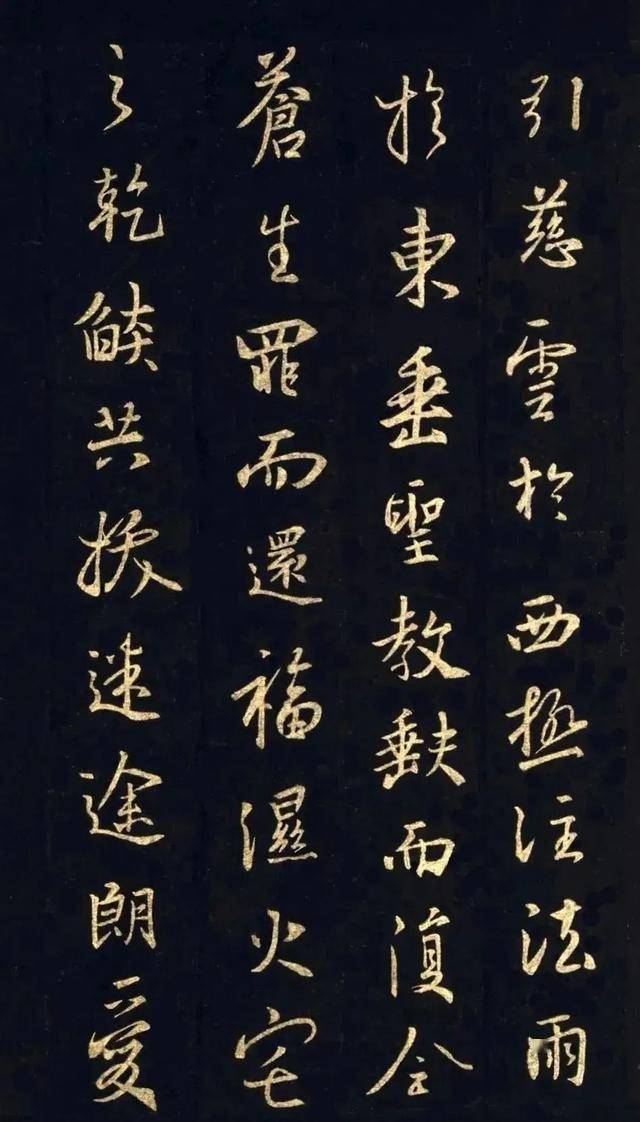

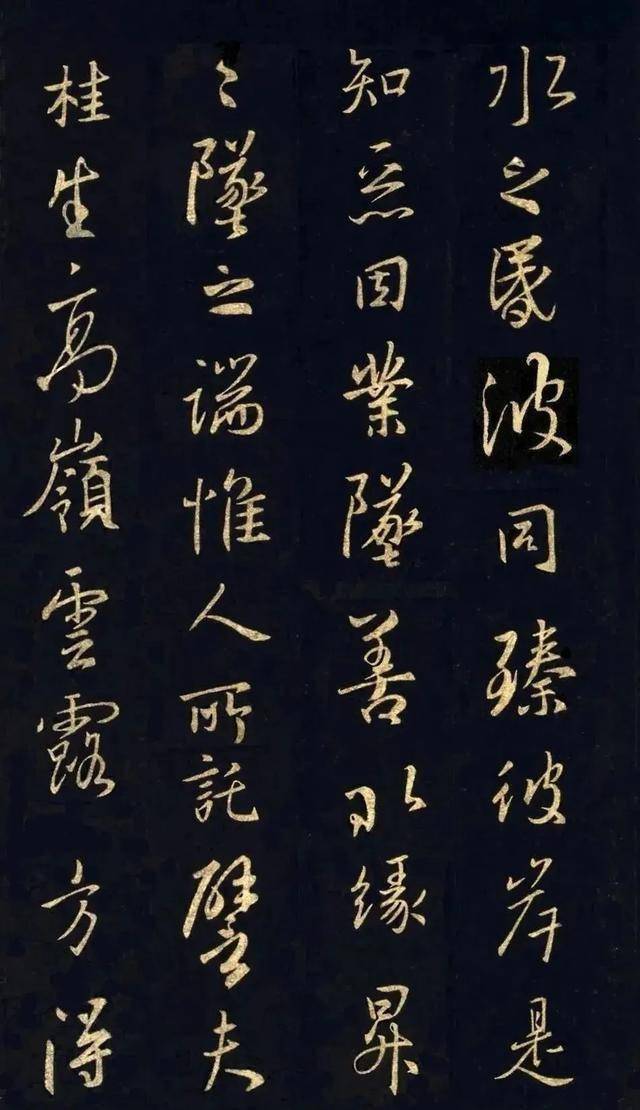

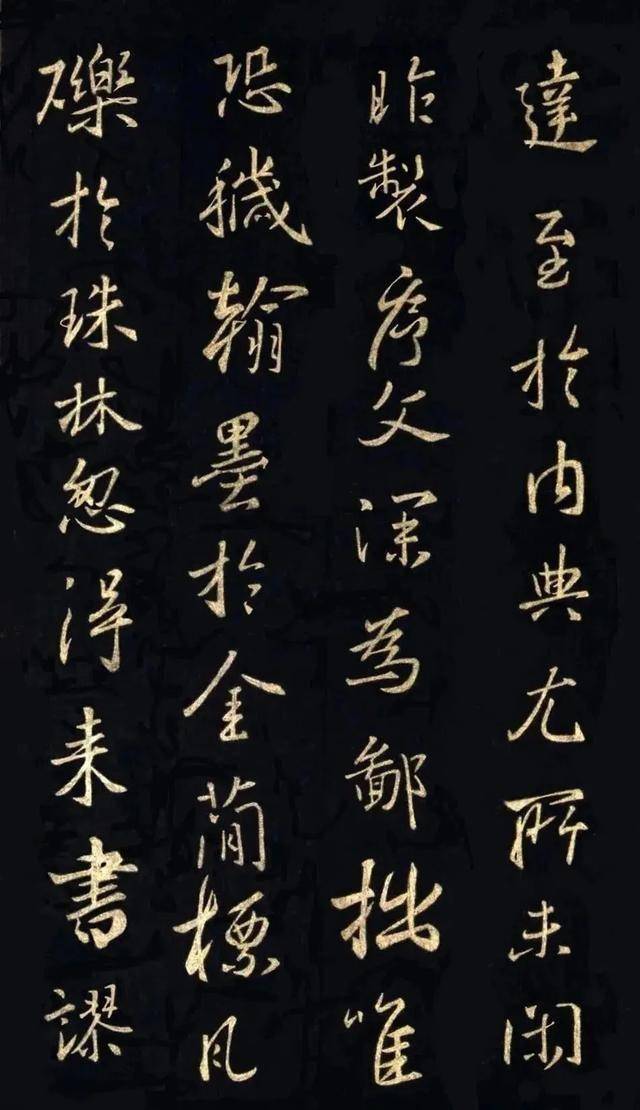

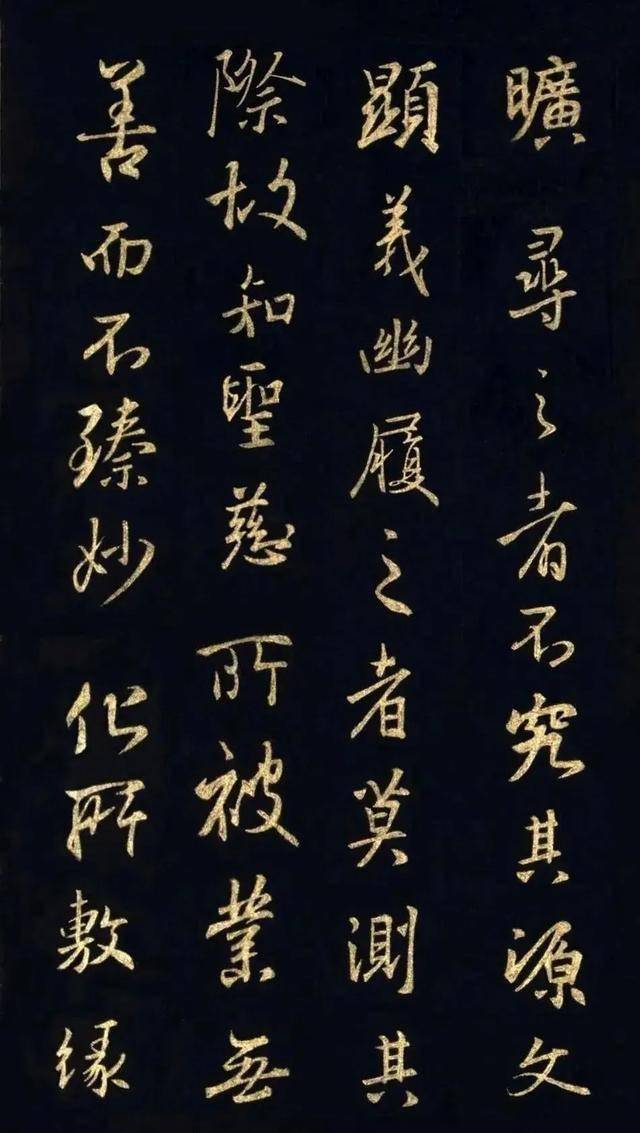

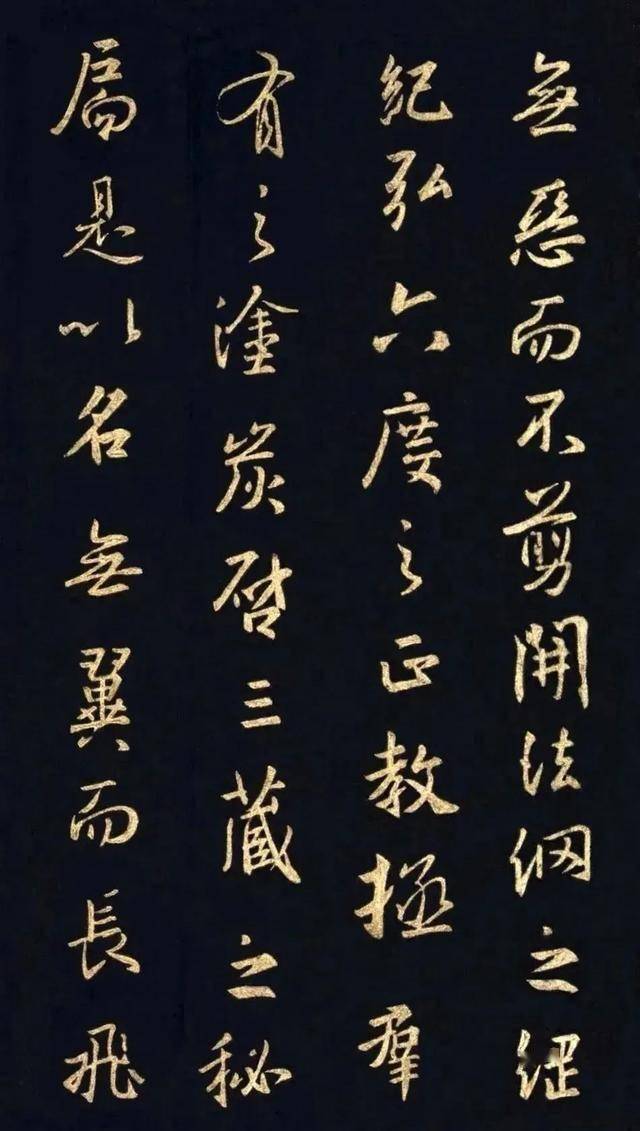

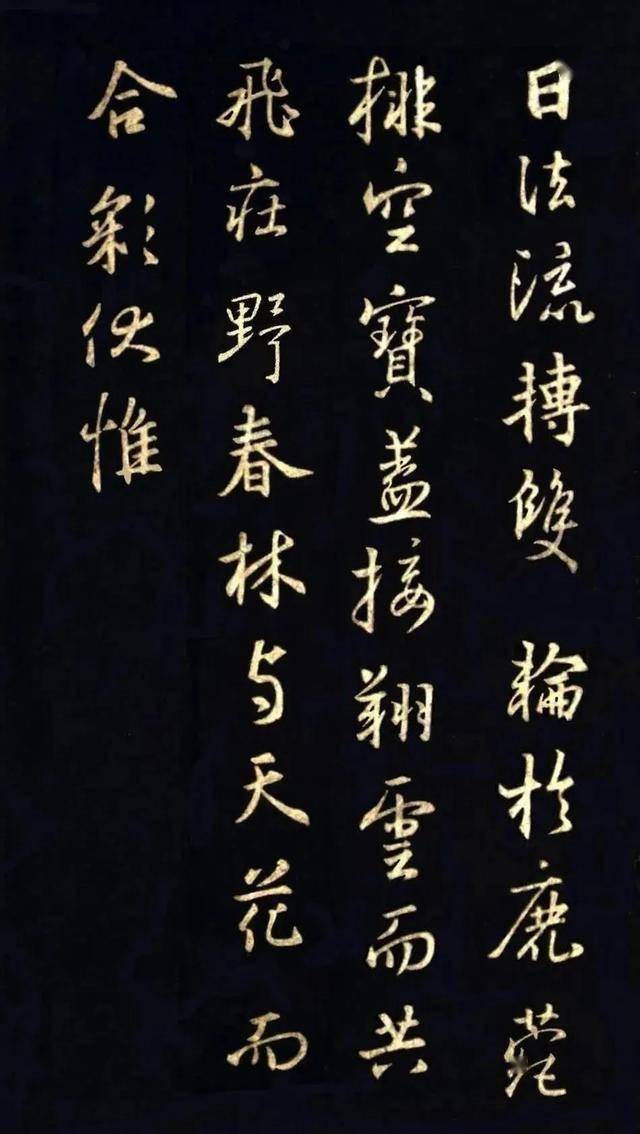

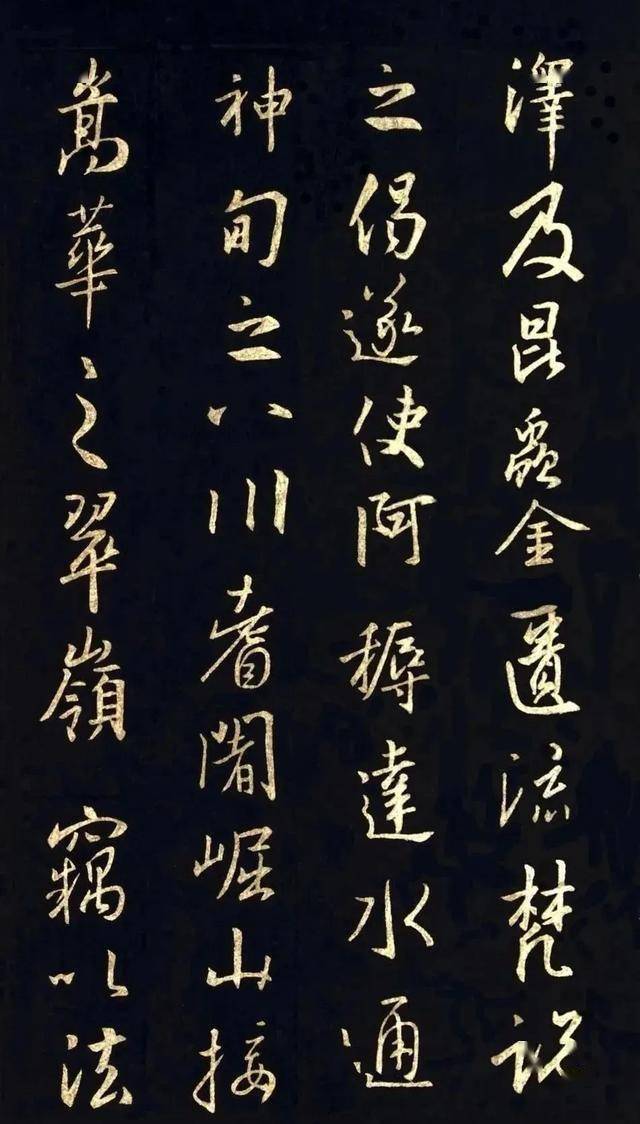

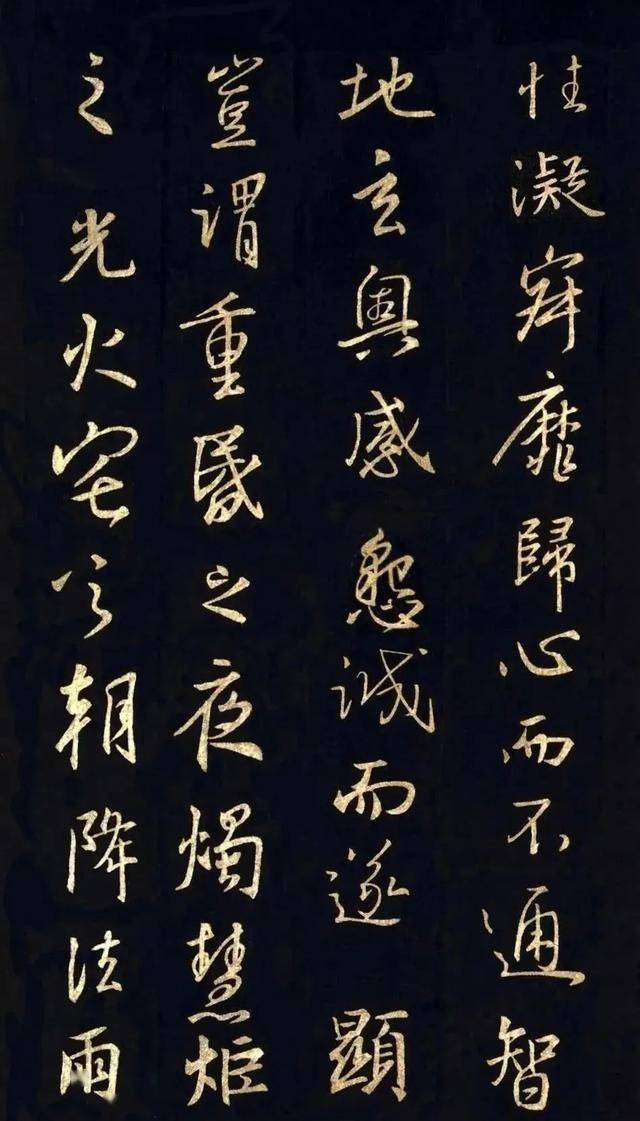

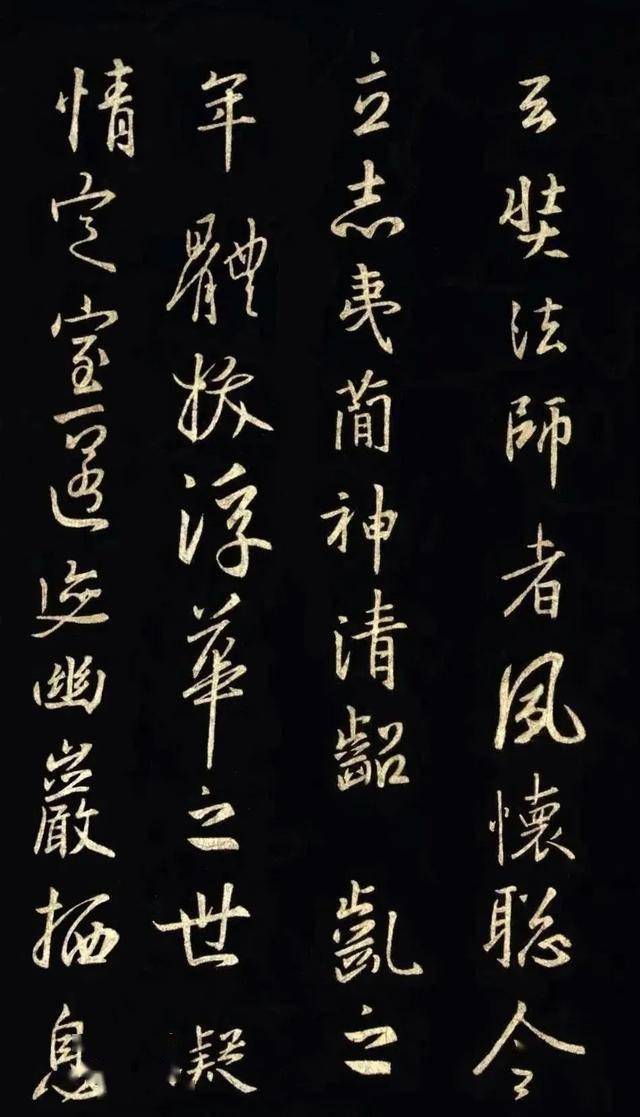

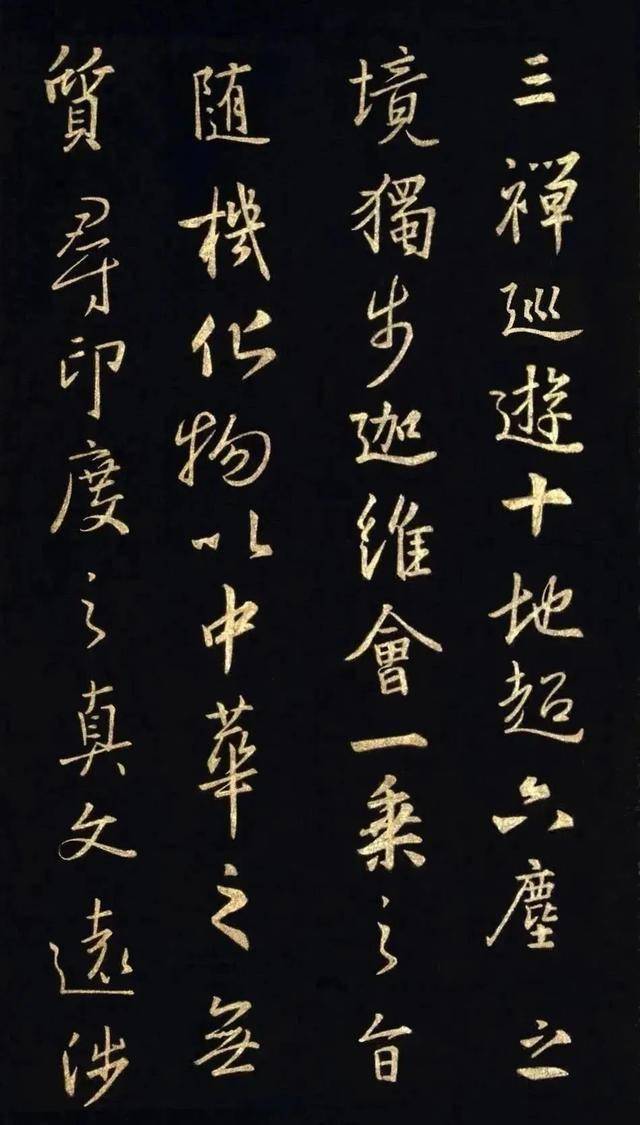

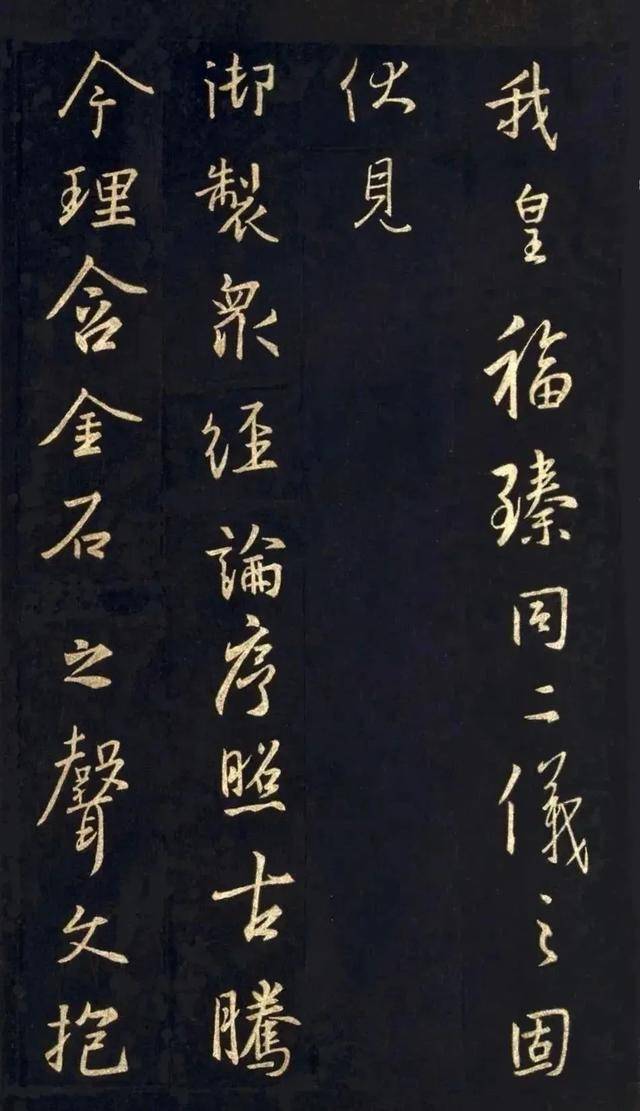

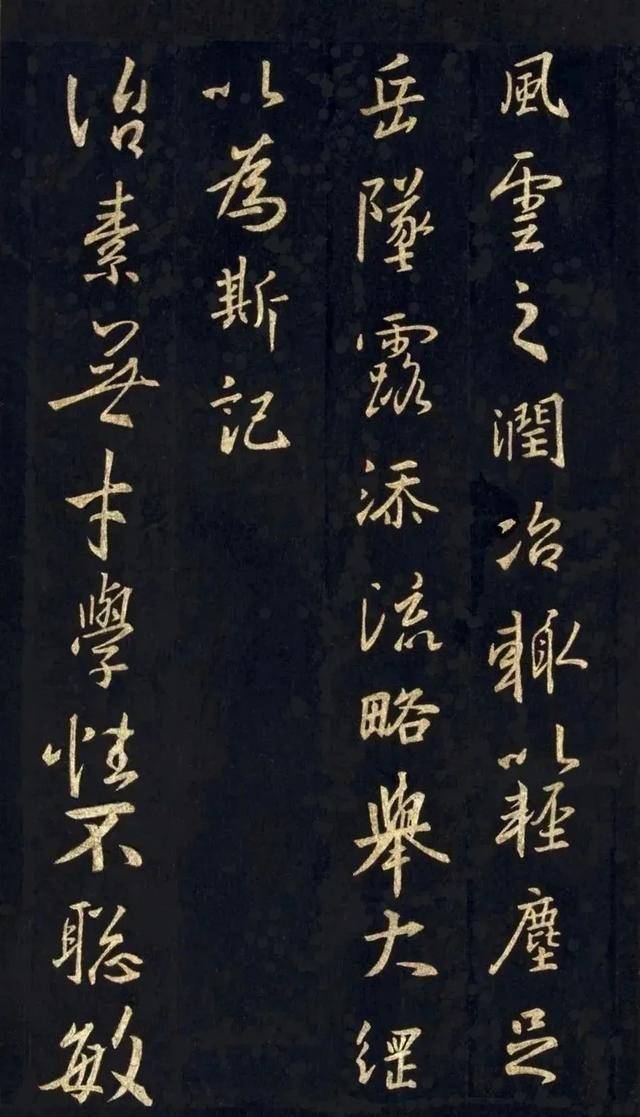

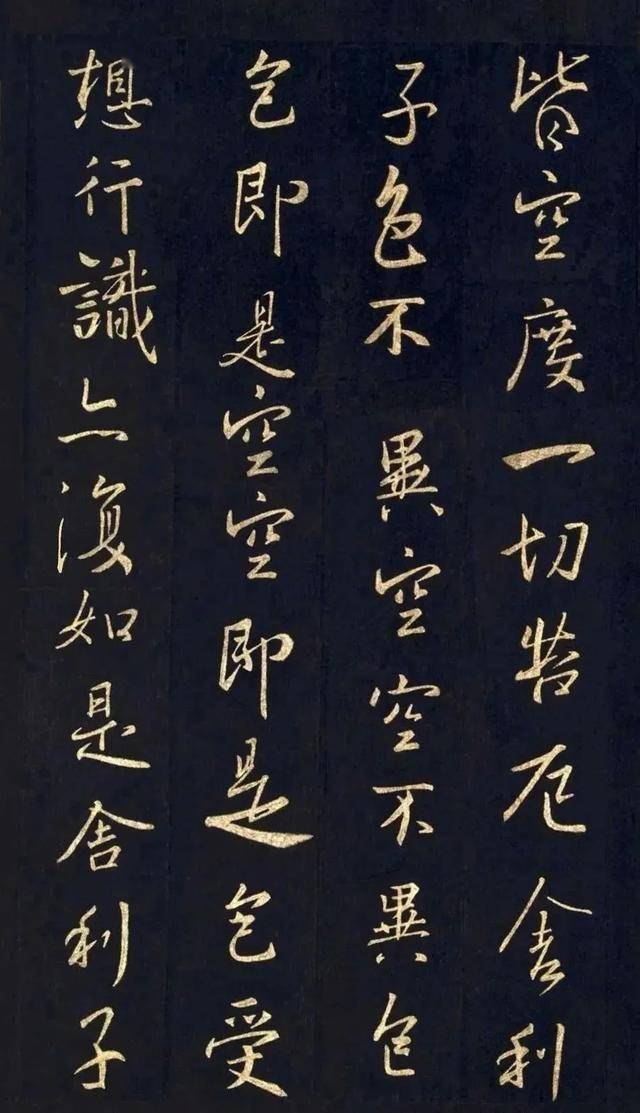

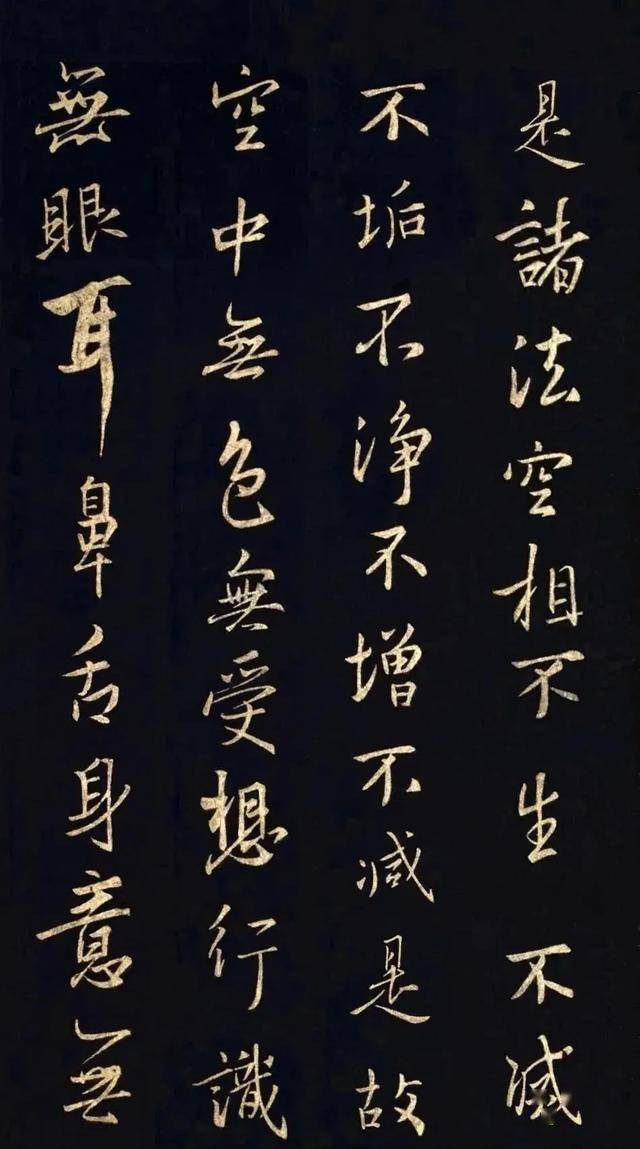

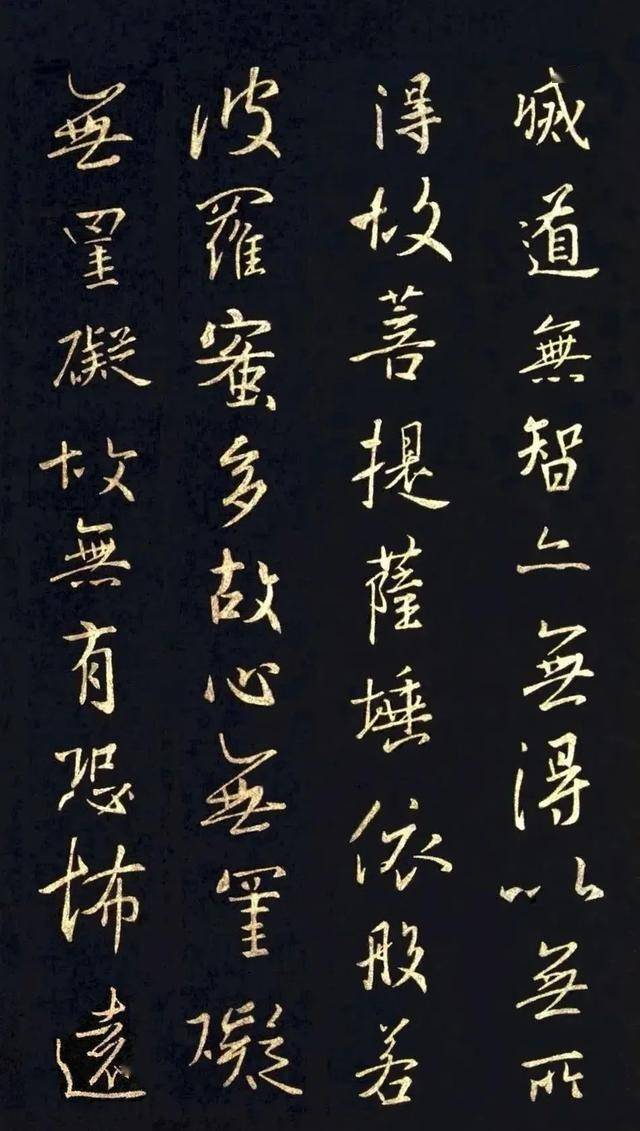

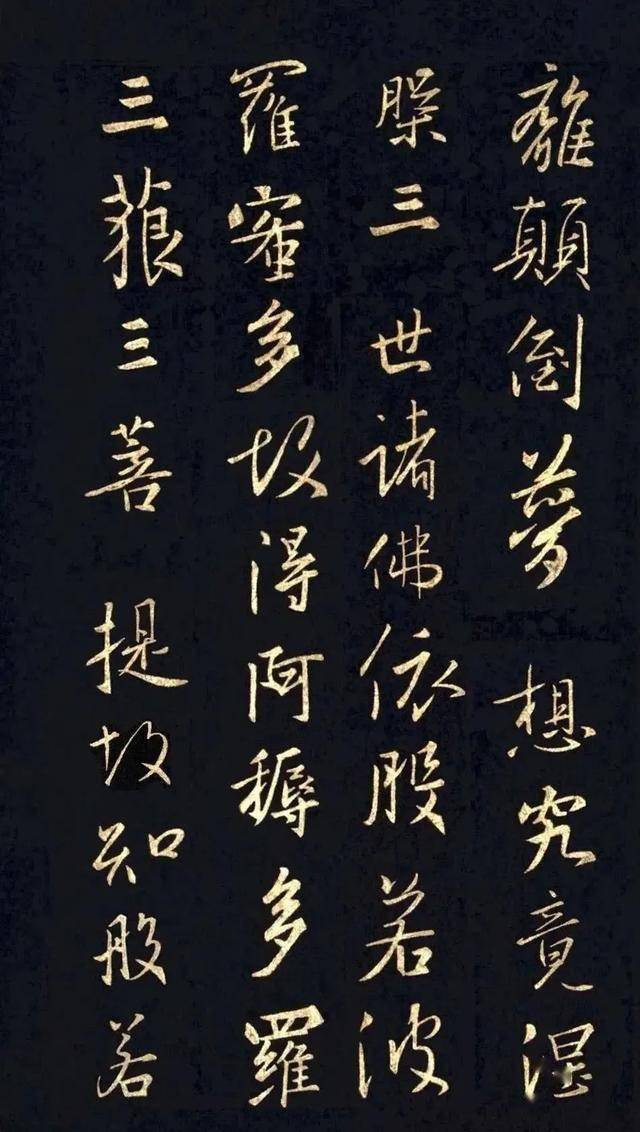

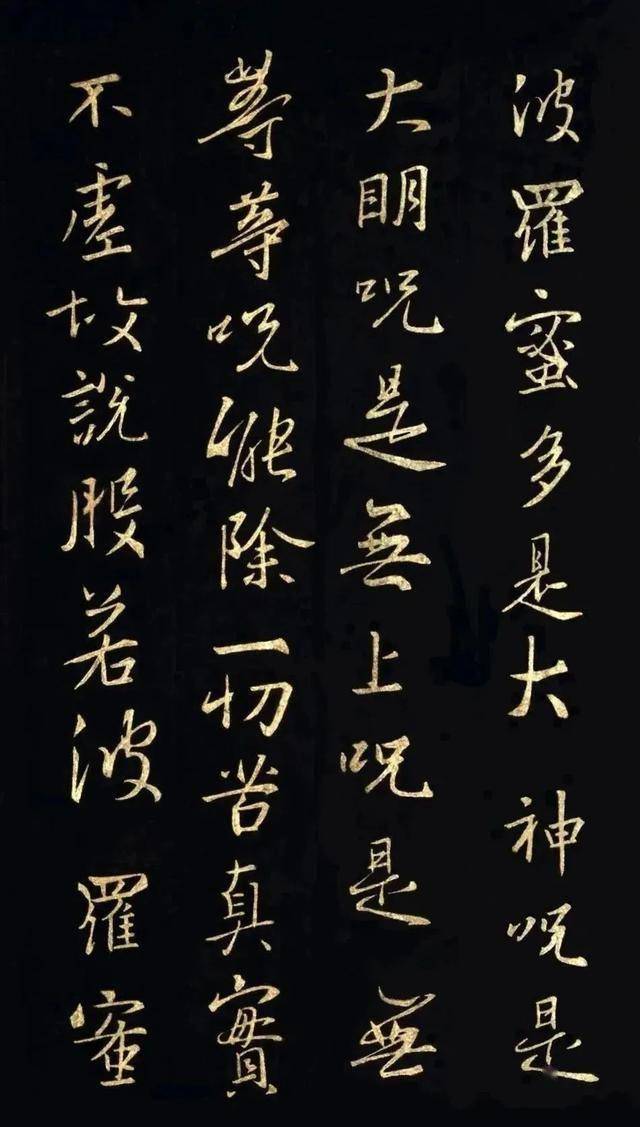

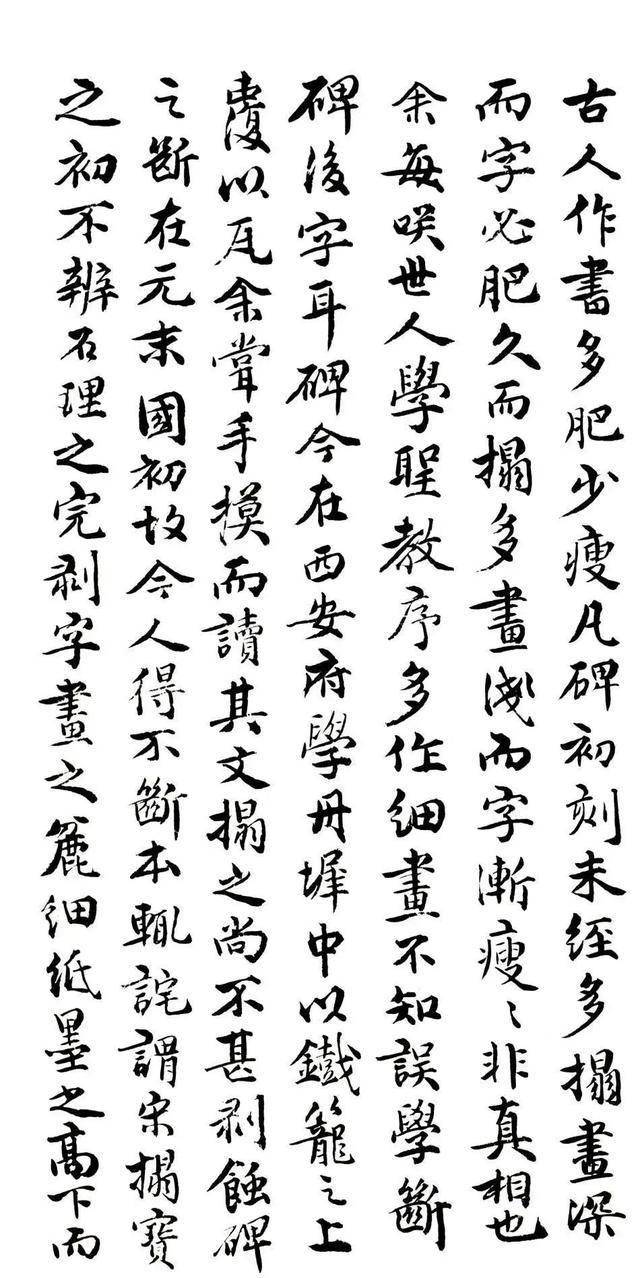

这部被誉为 “集王第一碑” 的经典之作,并非王羲之亲笔,却凝聚了书圣书法的精髓,成为后世书法家顶礼膜拜的圭臬。全文1900余字,有多为日常使用常用字,其笔画牵丝引带、纵逸潇洒,转笔一气呵成,体势内擫,纵长连绵,结体攲侧,别具匠心,为学习者提供了丰富且规范的笔法技巧。

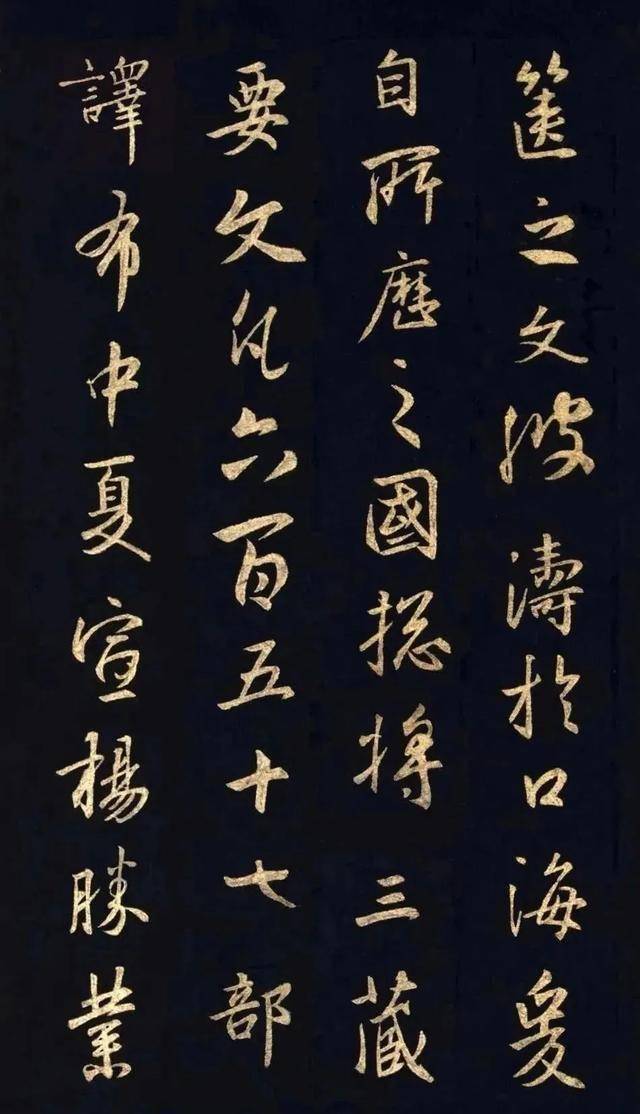

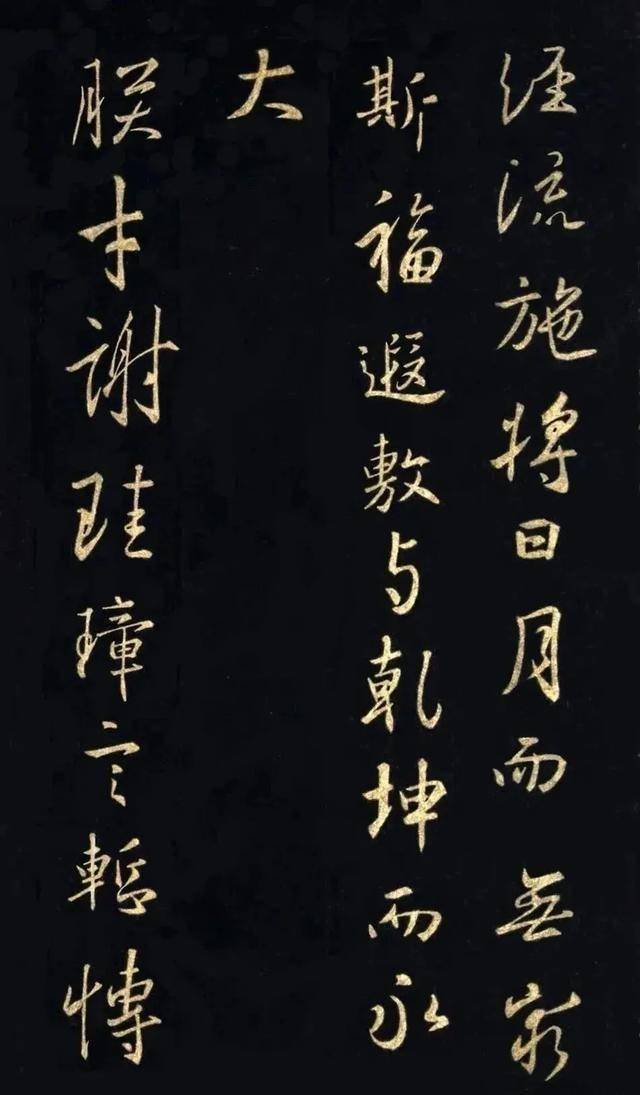

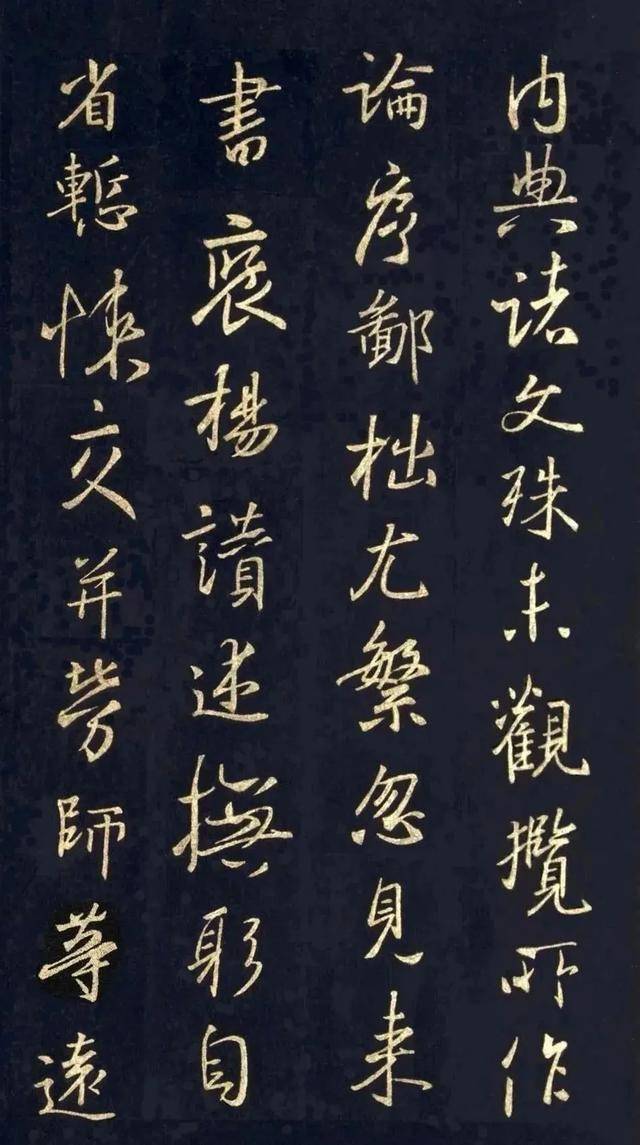

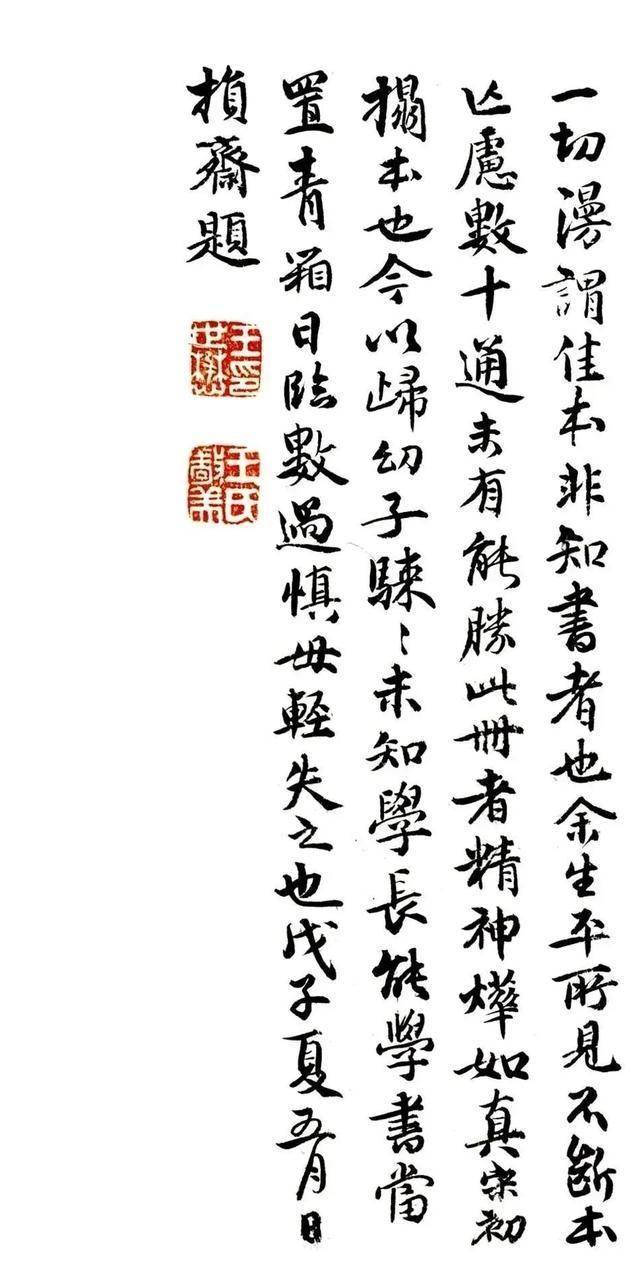

在后世的诸多书法名家中也多有从中取法得到收益者,传闻赵孟頫临习圣教序超过50年,临习次数不下于千遍,除此之外还有文徵明、王铎等书法大家都曾精临此帖数十年,这种 “取法乎上” 的学习路径,直接影响了之后书坛千百年。

当清代碑学兴起之时,碑派书家们曾试想通过以金石气颠覆帖学传统,但却始终无法绕过《圣教序》或王羲之的技法根基,王羲之的出现就好像是书史上的一个高光。

当书法陷入创新浪潮中,那些试图解构传统的艺术家,也不得不承认,其笔法的丰富性至今无人超越。正如沈曾植所言 “学唐贤书,无论何处,不能不从此下手”。由于《兰亭序》真伪难辨且原作失传,《圣教序》自唐代以后便成为学王羲之行书的 “第一入门字帖”。

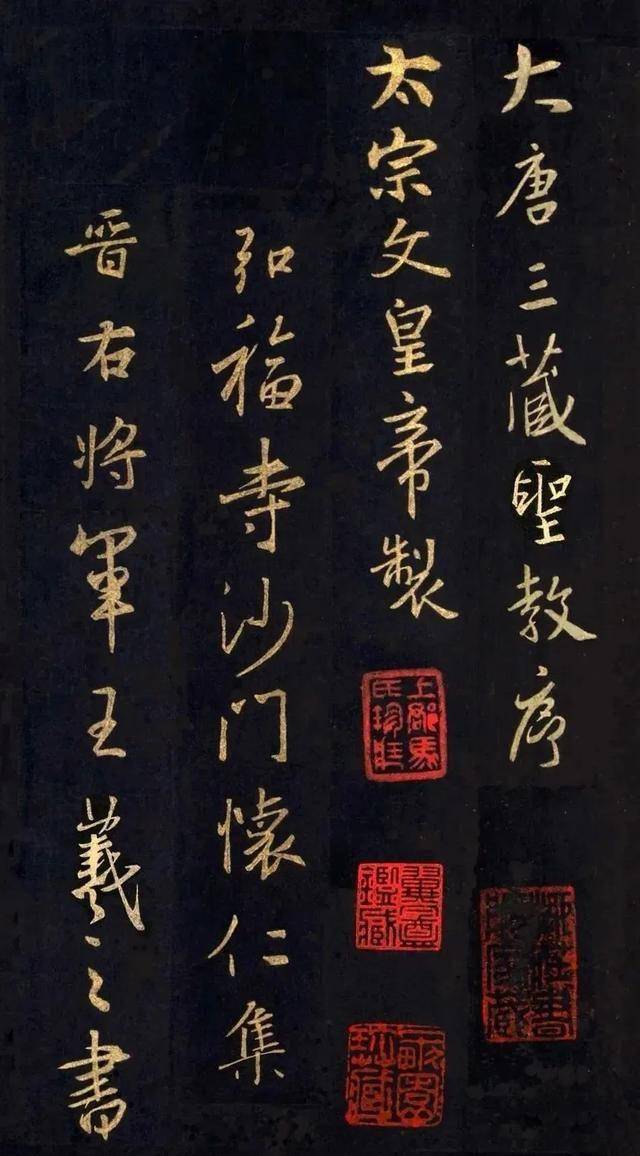

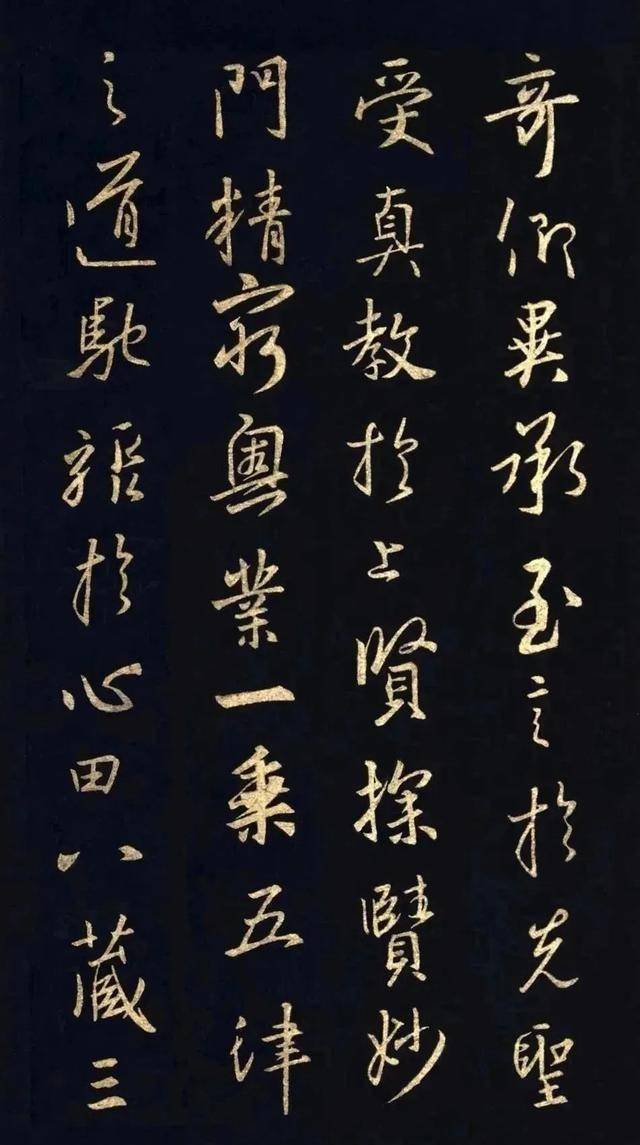

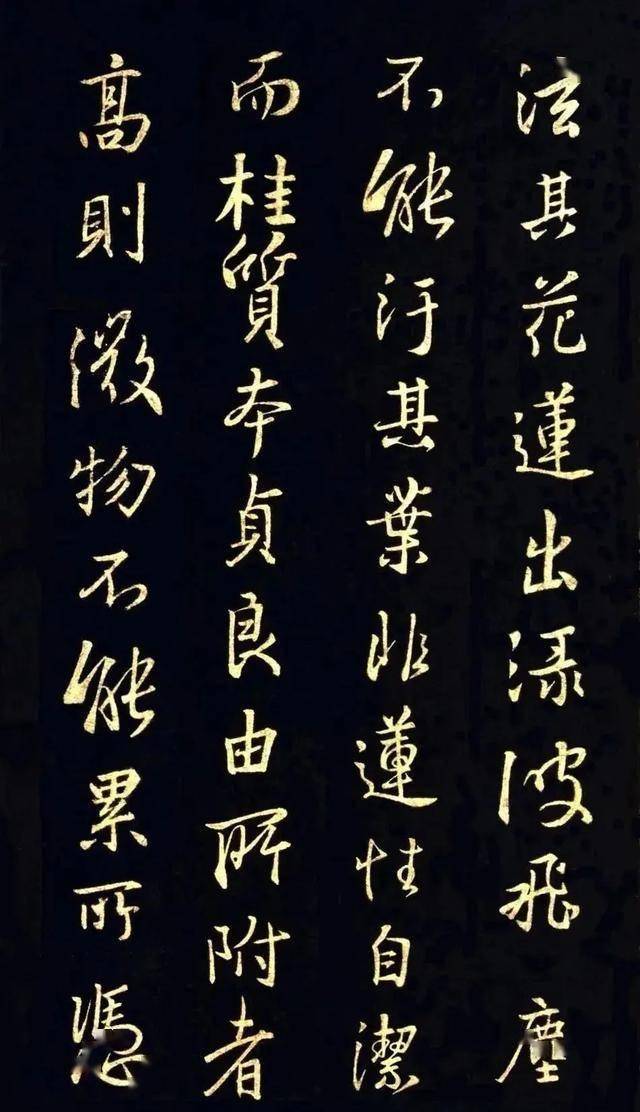

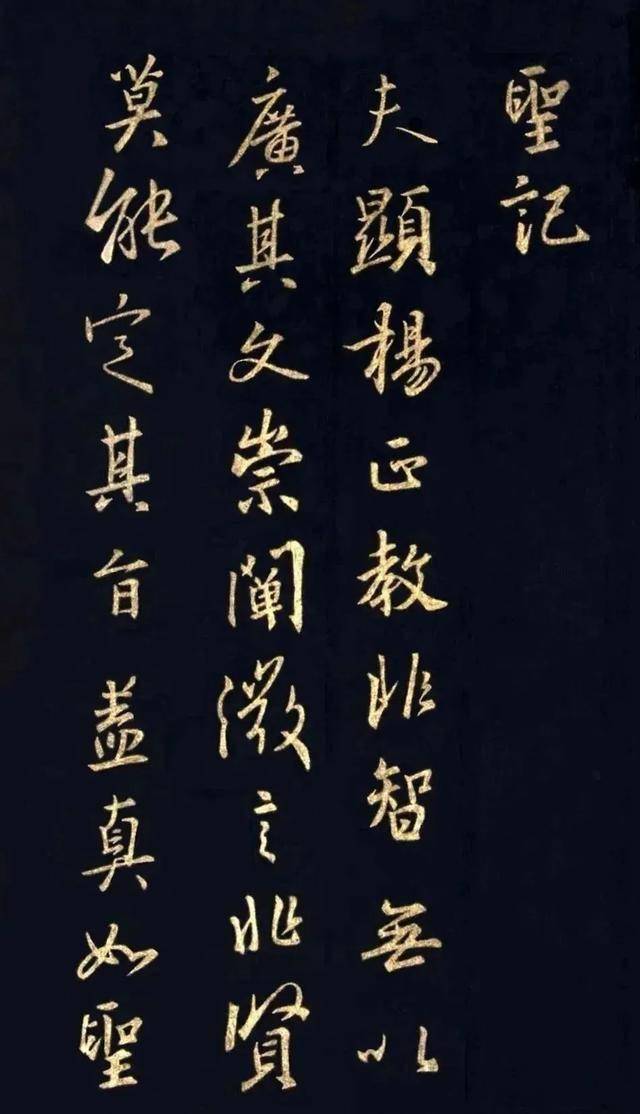

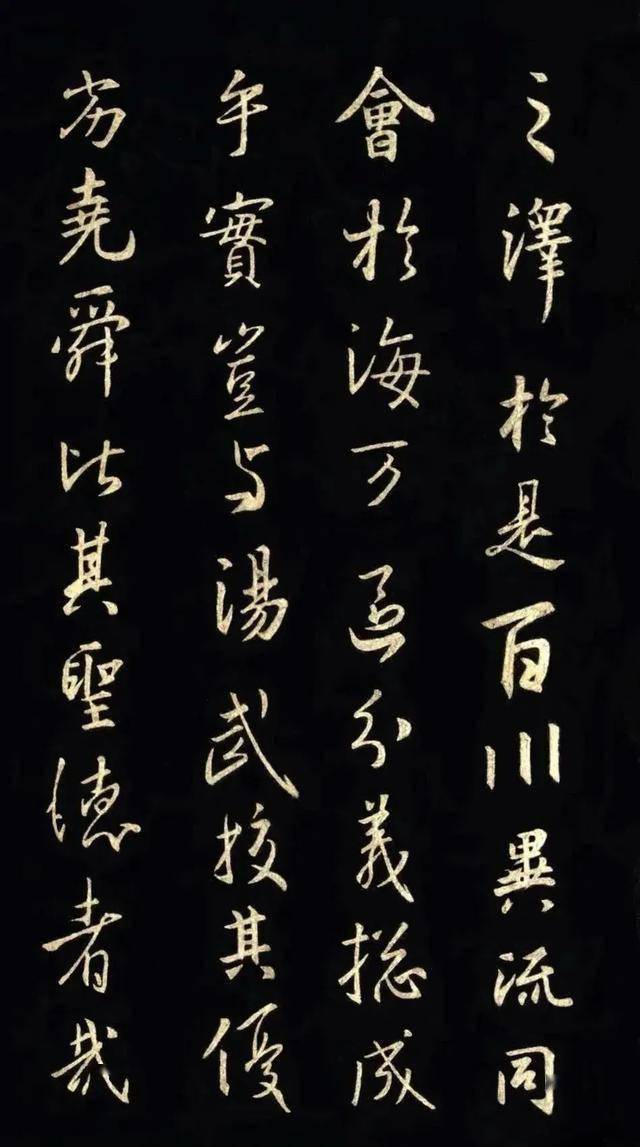

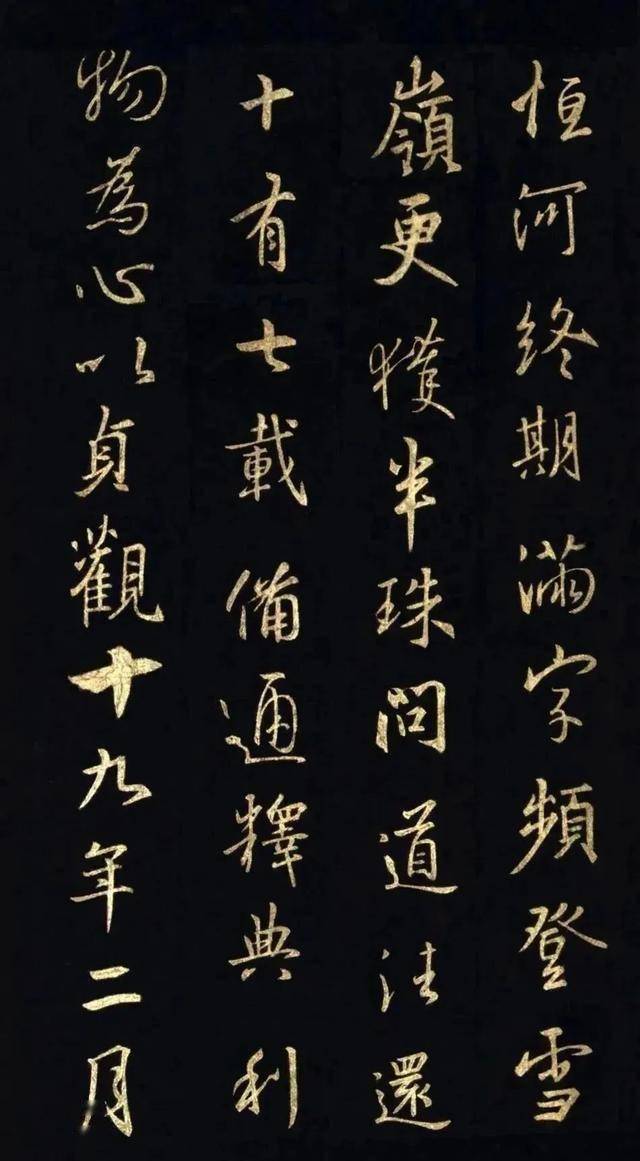

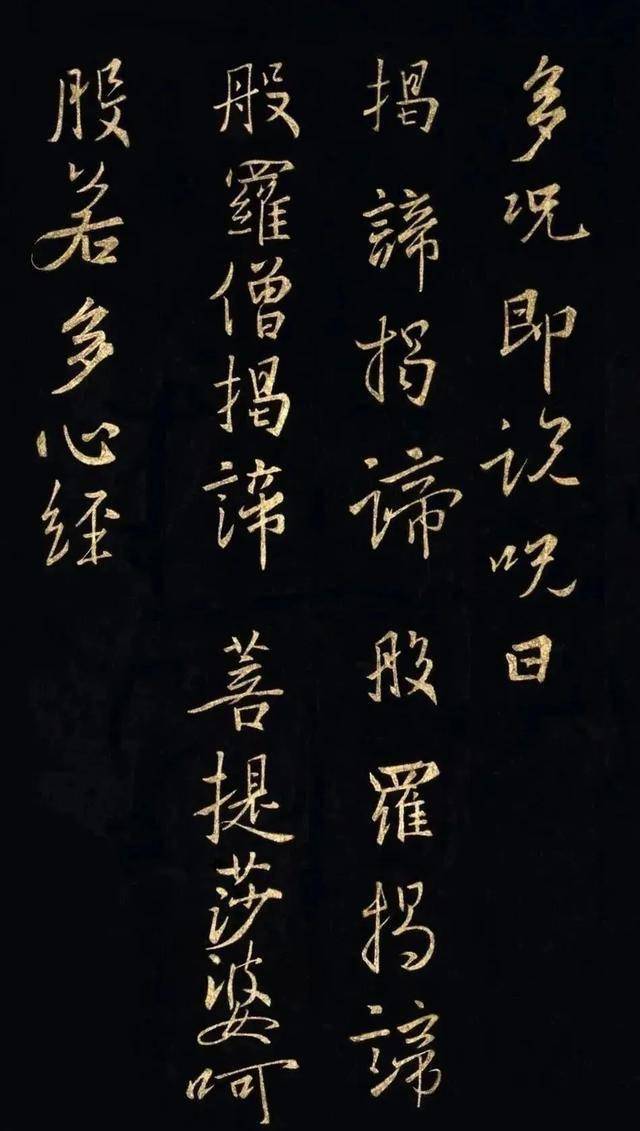

《圣教序》的全称是《大唐三装集王圣教序》,它汇聚了王羲之不同时期的书写特征,可以说是他集一生精力于其中,虽是后人的帮衬之下,而此一作也被称之为“王氏书法百科全书”。

其用笔以内擫为主,转折处顿折有度;结字取纵势,在欹侧中求平衡;章法看似随意实则精心,字字相生而行行呼应。明代王世贞称其为 “百代楷模”,绝非虚言。

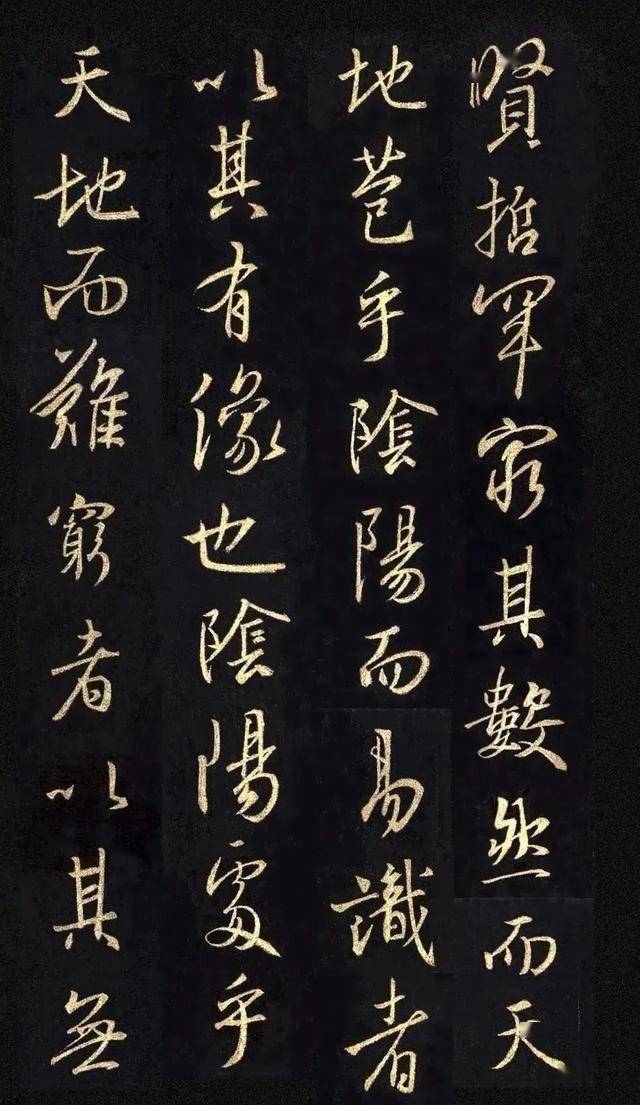

与《兰亭序》单一的书风不同,《圣教序》的字法无常却尽得其势,结字表现丰富多样,字形特征被强化,字体动感十足,方圆变化巧妙。它外定内变,大开大合,在既定外形下内部点画寻求分割变化,增大同类外形字的细部区别,达到了 “经心无意,自然成趣” 的艺术境界。

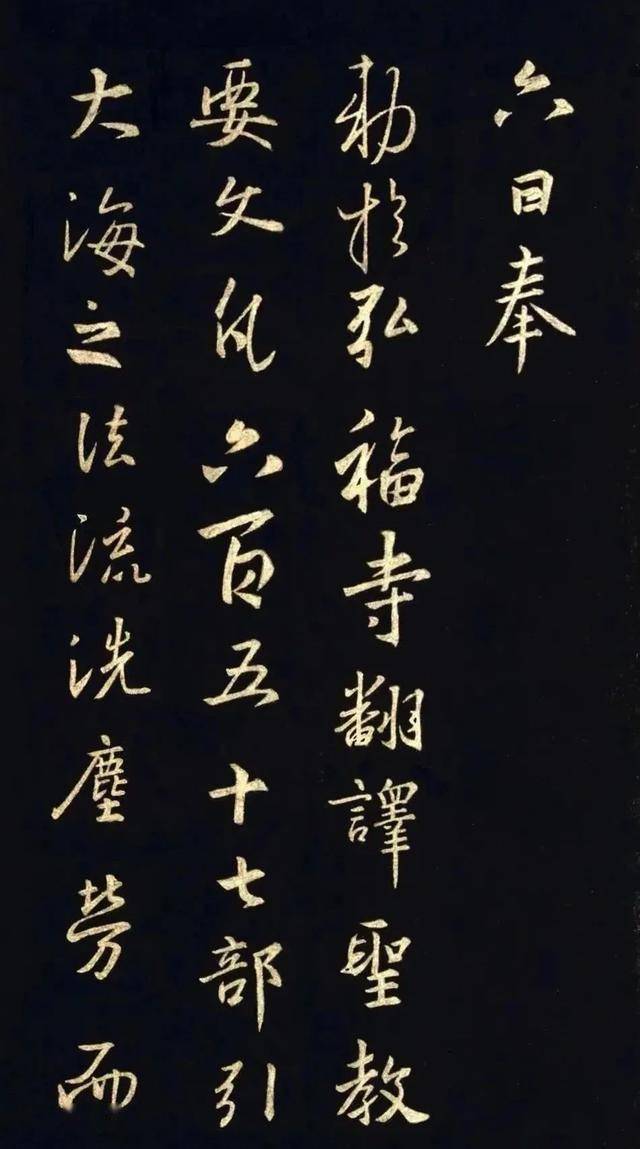

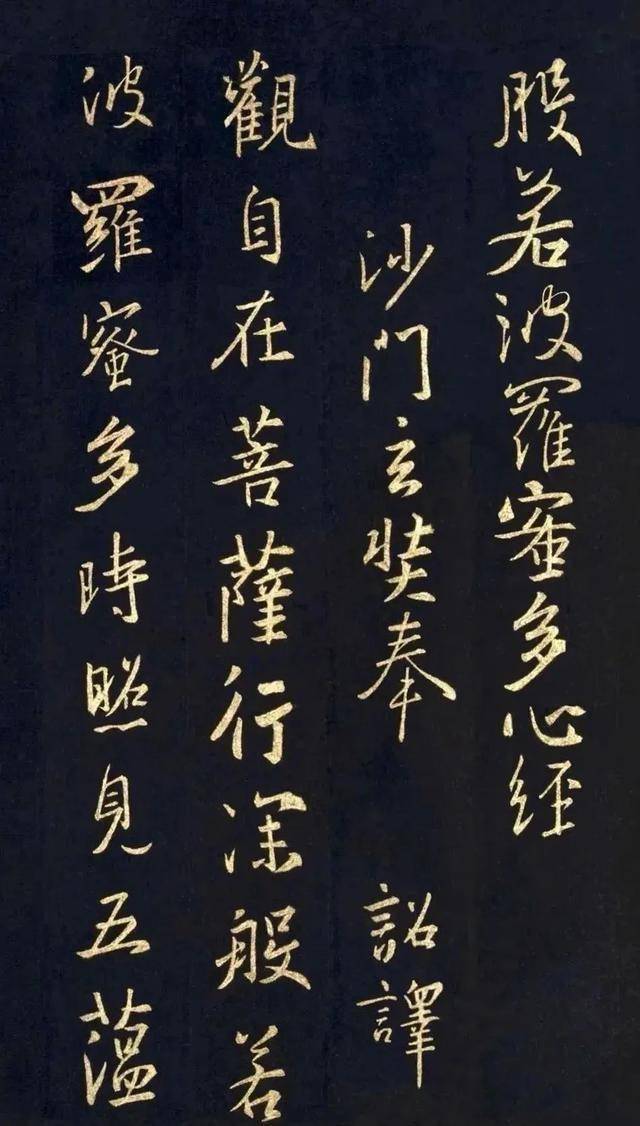

关于此作的创作故事要从公元648年开始讲起,大家都曾看过西游记吧,这是发生在唐僧西天取经回来后的故事,唐僧西天取经带回了许多经书,但这些经书都是外文,回来后的他开始了翻译工作。

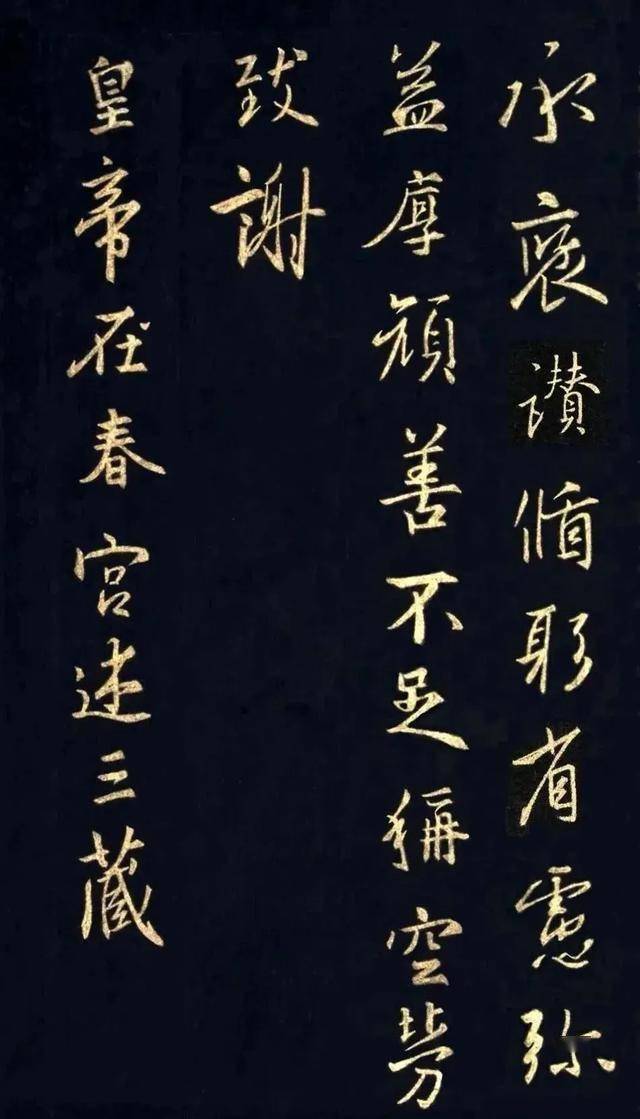

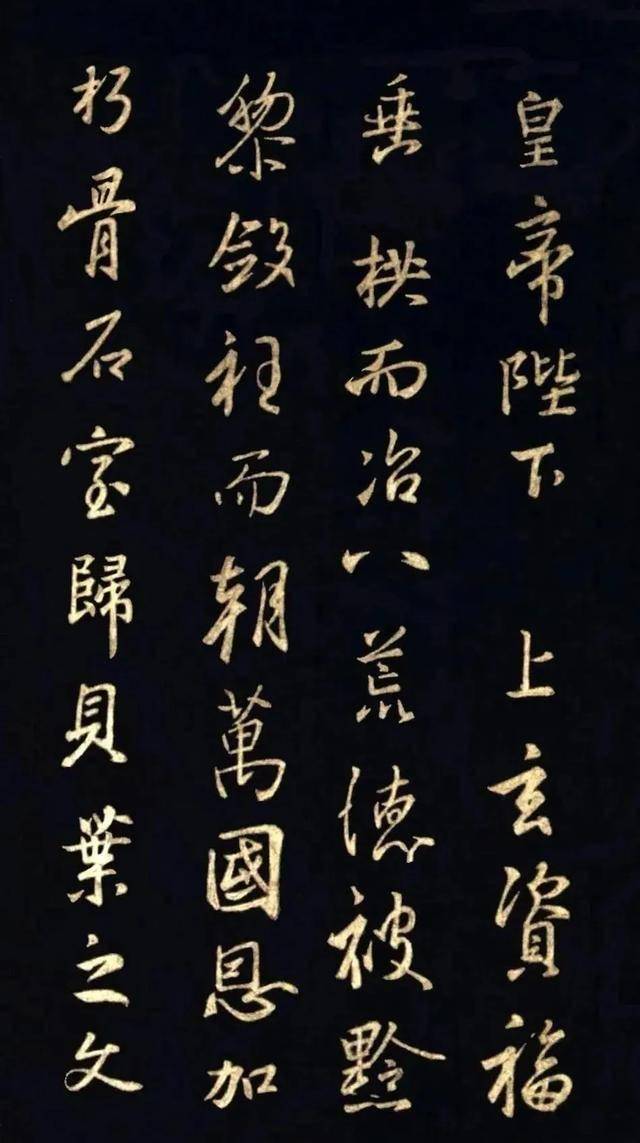

当他完成翻译之后上呈于唐太宗,唐太宗就为此撰写了一篇序文《大唐三藏圣教序》,欲以王羲之的书法风格书就这一盛事。然而,王羲之已逝世三百余年,如何让书圣的笔墨再现于世?

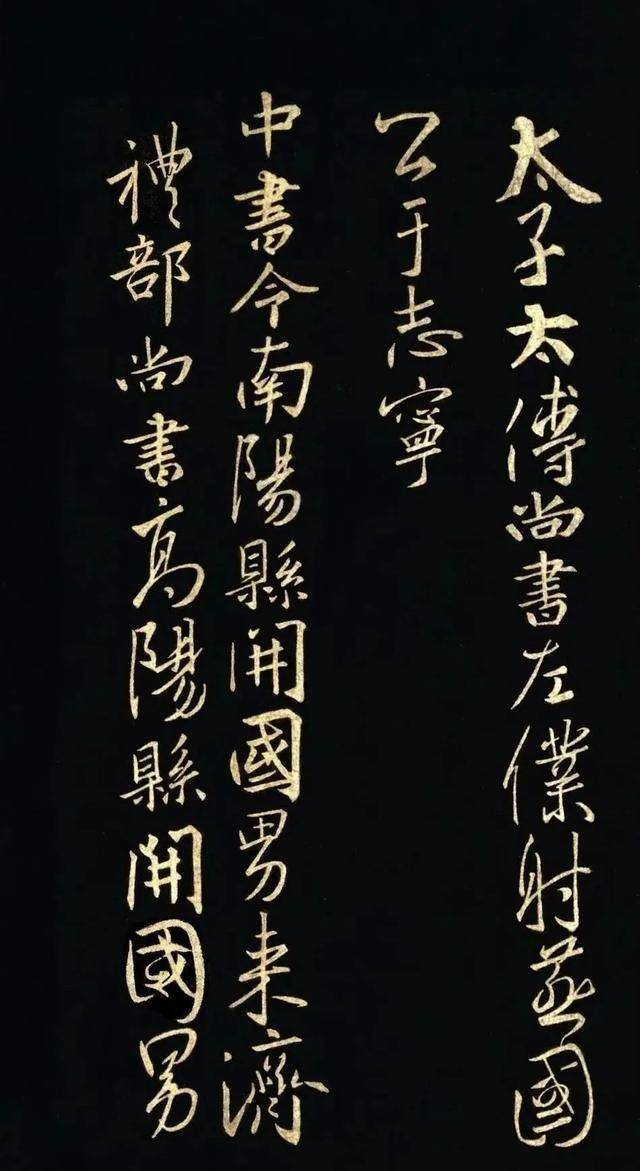

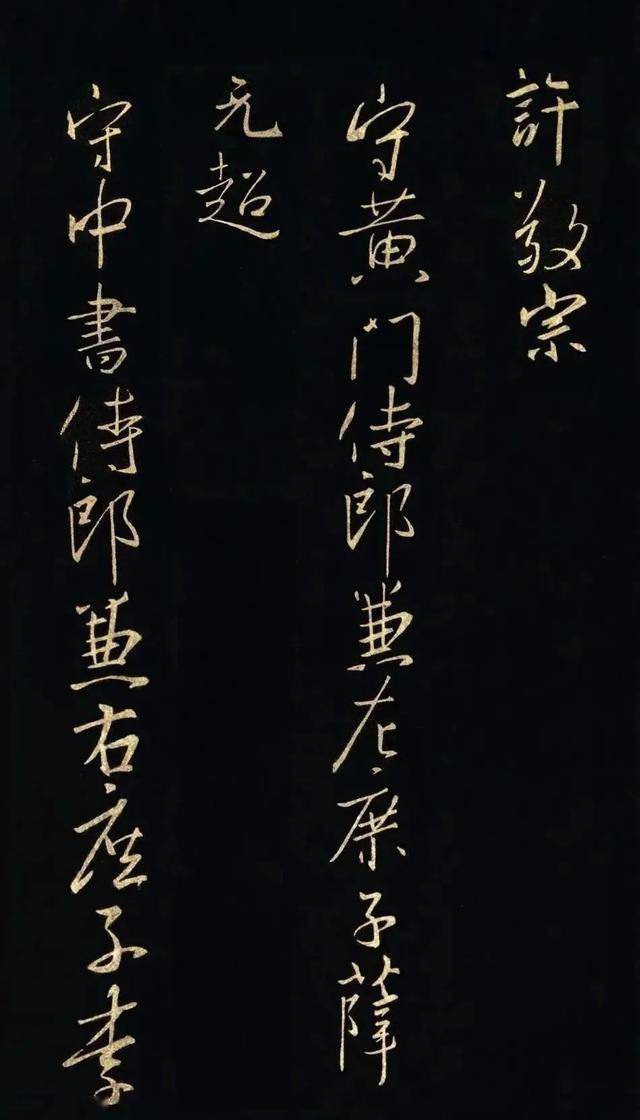

大臣举荐弘福寺僧人怀仁担此重任,一场耗时二十余年的集字工程就此拉开序幕。李世民对王羲之的推崇近乎虔诚,这位 “马上得天下” 的帝王,在书法艺术面前表现出罕见的谦卑。他不仅命怀仁集字,更开创了行书入碑的先河,使《圣教序》得以刻石流传。唐代书法理论家张怀瓘曾言 “书之为征,期合乎道”。

怀仁接到任务时,面临着巨大的挑战。他需要从王羲之的众多书作中搜集字迹,双钩描摹,再将其整合为一篇完整的序文。怀仁召集四十余名弟子,在内府珍藏与民间征集的王书真迹中 “打捞” 每一笔锋芒。

他的禅房成了墨迹的战场,从《兰亭序》的行云流水到《丧乱帖》的顿挫悲怆,一千五百年前的墨色在尘光里翻涌。当遇到王羲之从未书写过的字时,他巧妙地将不同帖中的部首组合,使新字破茧而出,宛如右军亲临。

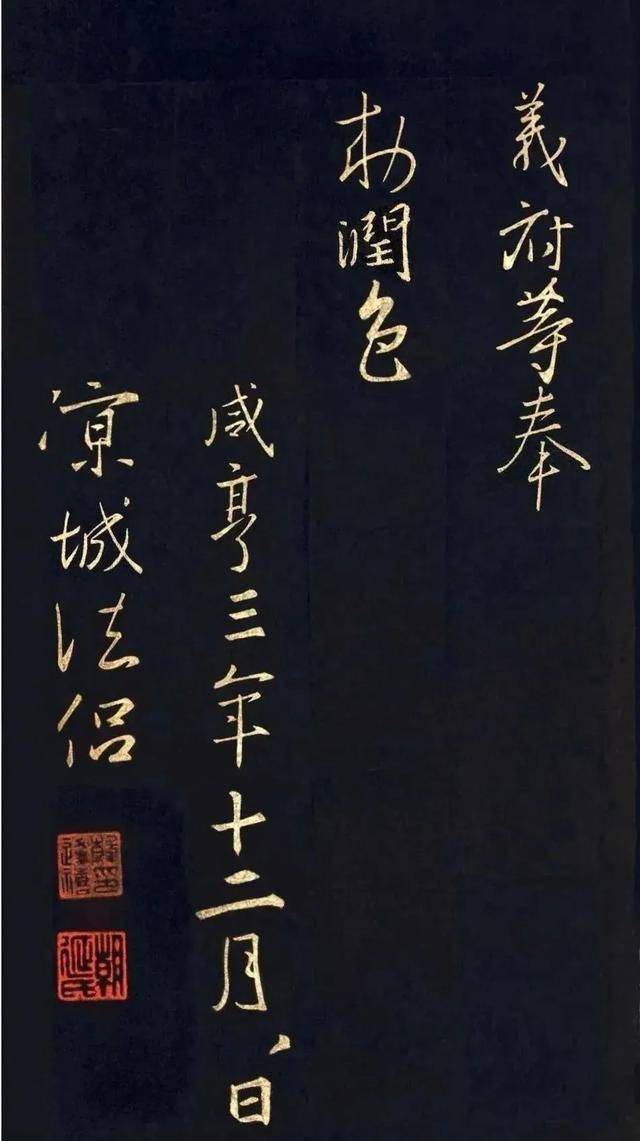

咸亨三年(672 年)冬,三十行、一千九百余字的《圣教序》巨碑矗立在长安城的晨光中。据记载,此作共花费了二十四年左右的光景,如此巨大的工程,难以想像。但原石经过多年的风吹日晒,早已斑驳不清,但古人拓本仍保留着原始风貌,其中日本所藏 “三井本” 尤为精妙,在宋拓本基础上修复后,碑上的雕琢、石花都纤毫毕现。

而今通过现代技术将此帖残缺和不清晰等字给全新修复,以全新姿态重焕生机,这不仅是对王羲之书法的敬重,更是为后来学者提供了优质的学习资源。感谢!

声明:以上图片来源于网络,侵删!

发表评论 评论 (2 个评论)