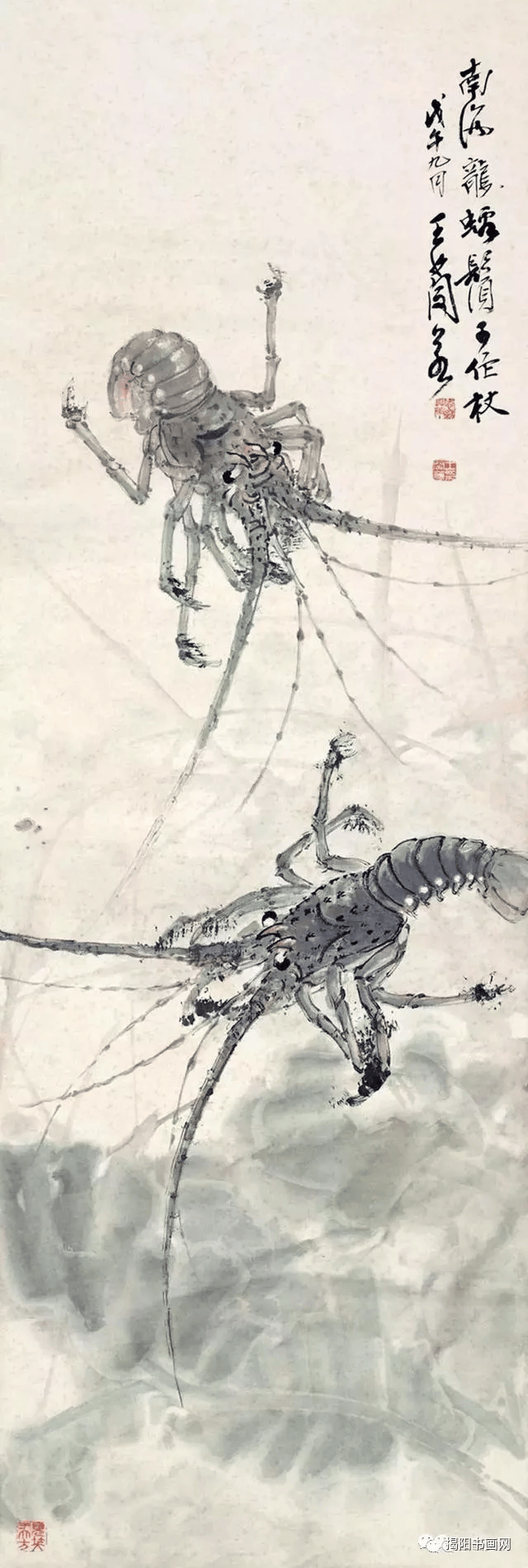

鱼蟹吃之前都要画出来

画家方楚雄6岁起师从王兰若,他坦言,自己的画路、画风和教学方法很大程度上受到老师的影响。“一个人以后的路走得如何,第一口奶非常重要。我觉得一个人的画品高低跟人品很有关系,我们看他走过来一个世纪里面,回顾他走过的路是非常难得的。很少画家能达到他的境界。他在英德那么艰难的环境里面,还坚持画画,没有条件就用水泥袋来画。那种劳动的强度,生活的艰苦都没有使他放弃对生活的热爱,对艺术的执着。这一点我觉得作为一个艺术家,现在非常难做到。”

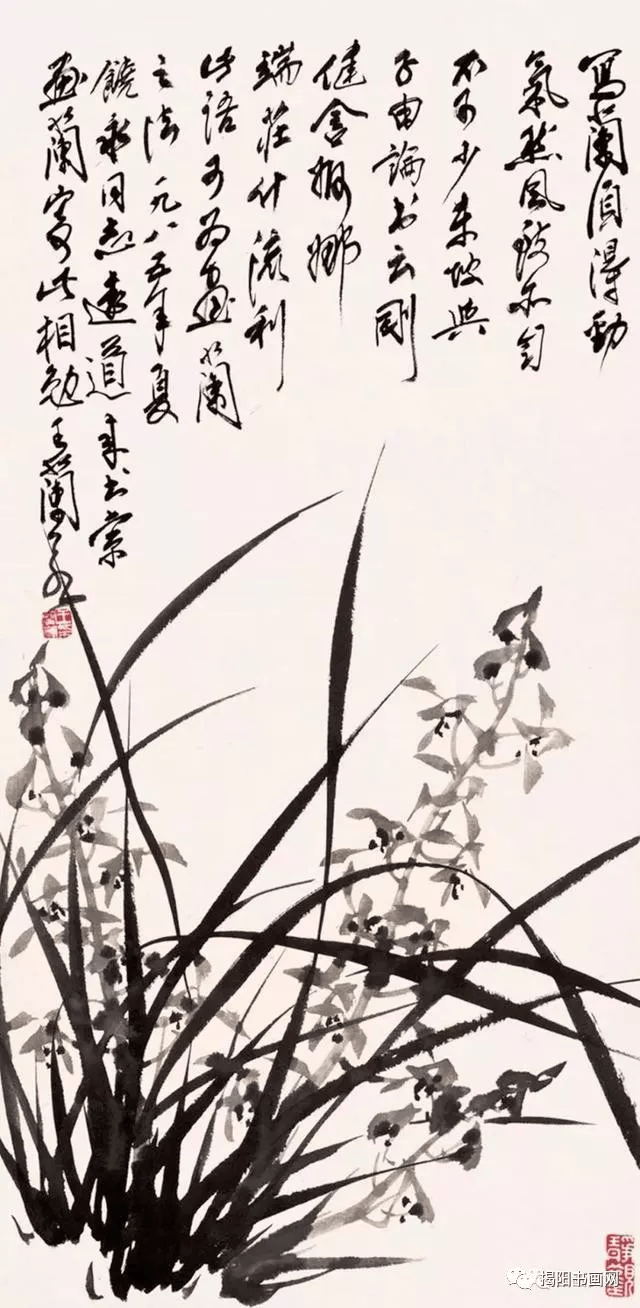

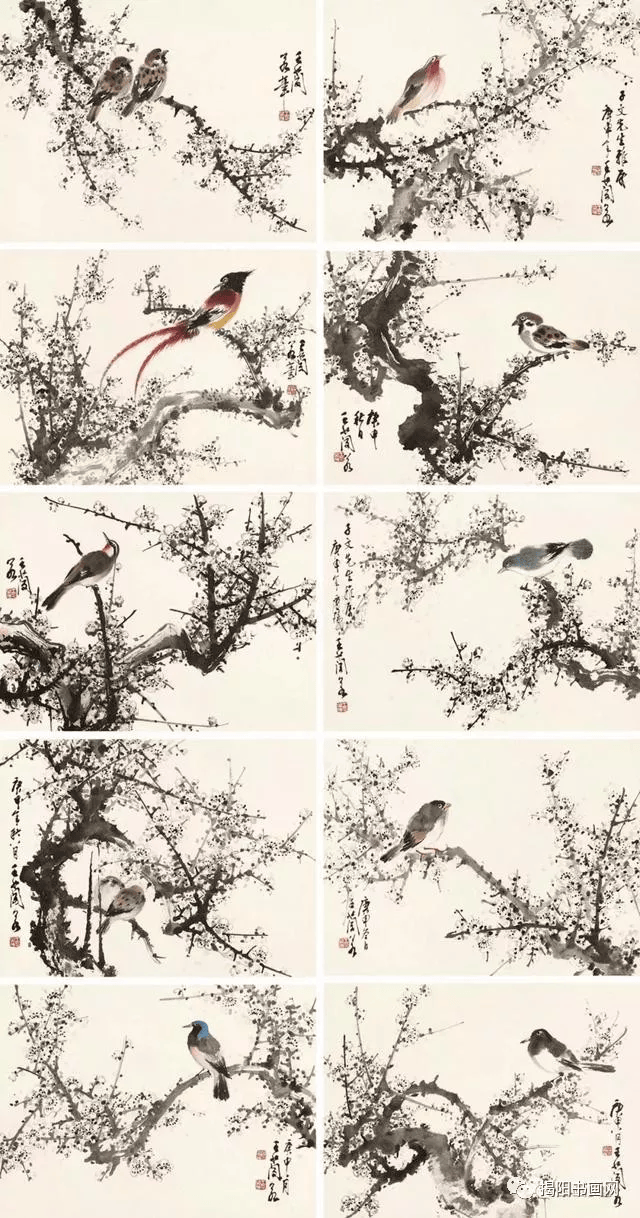

王兰若提倡写生,但不是用老套的方法。他平日里买了鱼、蟹之类的在吃之前都要画出来以后再拿去煮。他对生活充满了兴趣,很有童真,看见什么都觉得好玩。对生活此般极致的热爱也使得生活中任何事物对他来讲都可以入画,由此打开了他的画路。

回忆起自己与老师的点滴往事,方楚雄尤为佩服王兰若的为人和教学态度。劳改结束后,王兰若一心教学,在修改学生画作方面也是全心全意没有半点懈怠。每一幅学生作品他都认真点评并加题词,“现在回过头看王老师在我上面题的字,内容非常丰富,涵盖方方面面,有一些对古代画家的点评,特别在哪里,优点在哪里,用笔用墨在哪里,还有生活方面修养方……”

许习文认为,王兰若对潮汕画风起到了非常大的影响,说他是潮汕画坛的“群体导师”也毫不为过。

下乡期间坚持作画

“父亲在我两岁左右的时候就去了英德劳动改造,因此最开始学画画的经历对我来说是很模糊的。”直到1962年,父亲回来后,王璜生才开始了正式的学画之旅。

回忆起父亲在“文革”期间被拉进牛栏、在人民广场被批斗和全家下乡的苦涩经历,王璜生说:“说到我父亲非常难得的性格,还有他的人生,其中最重要的一点就是说他无论面对多么艰苦的生活,他都会用一种很平和,很乐观,很安静的方式来解决这些难题、来面对这样一个艰难的生活情景。下乡期间,在当时艰苦的条件下,父亲还画了两条手卷。”

谈起王兰若的艺术风格和艺术成就,王璜生认为这离不开父亲早期在上海美专学习时打下的牢固的基础,作为吸收了西洋美术教育的重镇,上海美专汇集了众多国外的国画或中国传统文化大师,同时也有很多在西方艺术方面卓有成就的人物。另外,与其身为潮州人与生俱来的敏感性格有关。

“他观察比较细,总有一股人情味融合在作品中。早期的作品有很强的表现力和写实能力。”王璜生总结道,他的画在注重中国传统笔墨的同时又有很强的生活现实痕迹,会将生活中的事物用非常具有生命情趣的画面呈现,一如他笔下的兰花、梅花,每一种都极富生命感与动感。

晚年对生命重新感悟

王兰若晚年患病后画风大变,变得苍劲浑厚,完成了一次艺术涅槃。对此,方楚雄认为,艺术创作就是画自己心里面的,而不是跟风或者以市场及他人的评价为创作标准,王兰若风格的改变是自然而然随着修养的积淀而形成的。“他画自己喜爱的、自己生活里的东西,表达自己对美的认识、感受与追求。打破了原有的束缚,是完全自然的流露。”

发表评论 评论 (2 个评论)