中国山水画至唐末五代以来,名家辈出,新法渐开,一位位山水画大师前仆后继,各显其能,一步步推动中国山水画向前发展,逐渐进入了全盛时期。

前几回文章中我们分别提到的荆浩、关仝、李成、范宽,便是一脉相承的四位大师。

荆浩首创大开大阖的山水画格局,号称“开图千里”。

其亲传弟子关仝则以极简荒寒的笔墨被誉为“关家山水”。

关仝的小同乡李成先随其学画,从西北长安举家搬迁到山东营丘后,又结合齐鲁风光开创出“寒林平远”的画风。

李成的弟子范宽先学李成,又上溯学习荆、关,领悟后以真山水为师,最后大彻大悟,以“心”为师,尽得山水骨法,画出了沉稳厚重,宽博阳刚的山之精神。

这四位大师前后连贯,由唐入宋,奠定起了北宋以后中国山水画发展的基石。他们之间有一个共同点,便是这四位都是北方人,其笔下所反映的,也都是中国北方大山大水之景。无论是雄浑壮阔,还是凝重荒寒,皆是北中国的山水气象。

那么,在这四位之外,于中国另一隅的江南水乡,尚有一位山水画大家。他以水墨清润,青绿淡雅的画风细细描写旖旎温婉的江南风光,别具一番韵味。他在江南一代广受推崇,因其细腻深刻而为后来的江南文士和山水画家追随效仿。

后人将其与李成、范宽并列,称为北宋初期山水画三大家,他便是南唐的山水画大师——董源。

董源在南唐国宫廷内担任过北苑副使,也就是掌管皇家园林的副主官,因此后人又称他做“董北苑”。

董源绘画的路数与北方的荆、关、李、范都不一样。

首先从构图上来看,北四家多好竖幅,顶天立地,雄奇壮阔,便于完整描绘北方大山的气势。

董源则更喜欢横幅,画面徐徐展开,山峦延绵,秋水横波,一派舒缓宁静的江南气息。

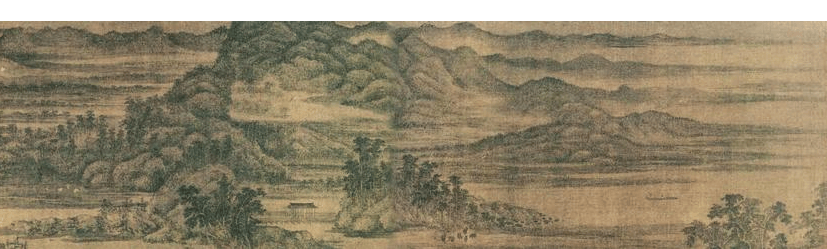

北宋 范宽 《溪山行旅图》 现藏台北故宫博物院

五代 董源 《夏山图》 现藏上海博物馆

然后从技法上看。北方大山以岩石为主,质地坚硬,画家毛笔上的皴法多采用硬笔短线,急促密集,以显山之骨气。

而南方丘陵湖泊众多,土质绵软,董源便根据当地形貌开创了一种笔划细长,柔韧圆浑的皴法。其线条犹如粗细不一的麻线,交织披散而下,很好地反映了江南地方山水特色,因而被称为“披麻皴”。

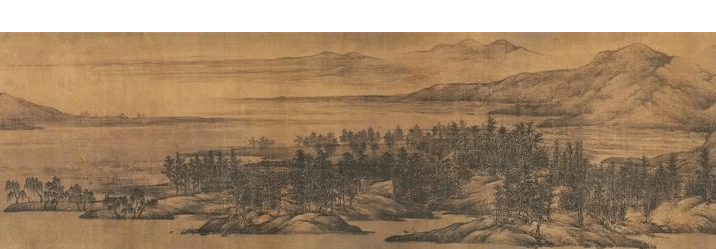

北宋 范宽 《溪山行旅图》 局部 画上部可见密如雨点的短线皴法

五代 董源 《潇湘图》 局部 可见土石处柔韧绵密的线条皴法

再从境遇上看。荆、关、李、范四人都是布衣,其中荆、范更是长居山林,几类隐士。他们为人无拘无束,所画多为直抒胸臆,畅写心声,画的是自己内心中的山水精神。

董源则在南唐朝廷中担任官职,属于体制内的人。这让他的画有了些规范的约束,但也给他提供了更宽阔的视野和与高级文士交流的机会。

当时的南唐,占据江南富庶之地,国土广大,文化昌盛,南唐后主李煜是中国历史上有名的词人,号称词中之帝。他的父亲李璟在宫中设立翰林图画院,召集绘画名家聚此创作。

董源长期在宫中出入,与这些艺术大腕切磋交流亦多。因此他的画,一方面受到宫廷中精致细腻画风的影响,另一方面也有融汇各家,博采众长的优势。

实际上,董源的山水画是分为两种类型的。

第一种是青绿山水。这种风格上他沿袭初唐李思训的路子,但更为清丽淡雅,算是迎合宫廷趣味的画风。

五代 董源 《江堤晚景》 现藏台北故宫博物院

第二种是水墨山水。在这上头董源先是承袭中唐王维的章法,然后着力改进,终其一生不断完善,在这个基础上开创了江南山水画派,被后世文人广为推崇。我想,这才是董源心中真正追寻的山静水长吧。

董源的水墨画笔致细腻,墨色岚清,文人味道很足,特别适合描绘烟云笼罩的江南山水。

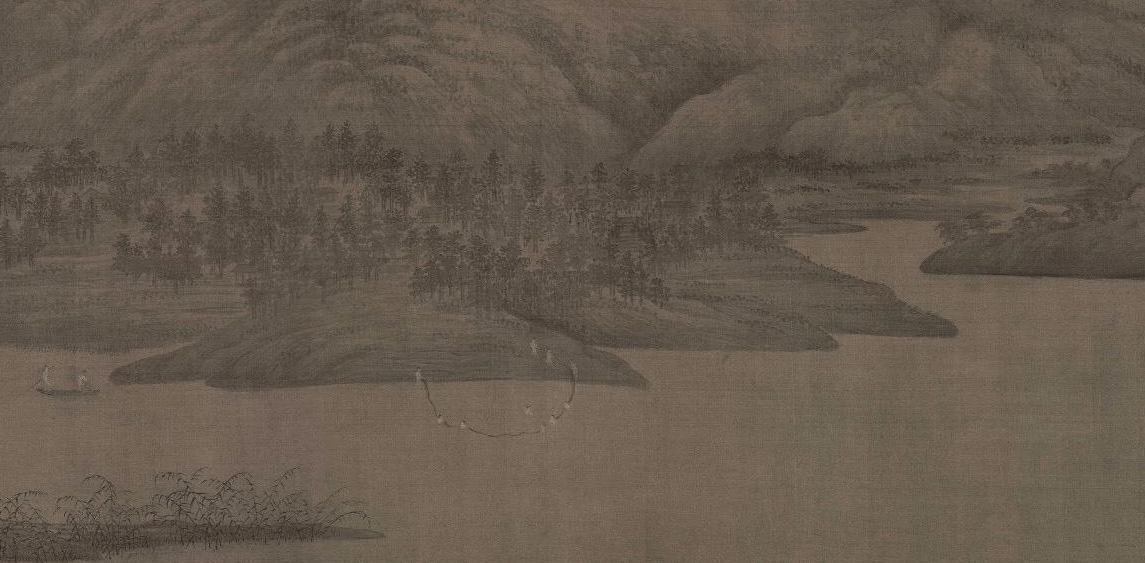

我们看他的名作《夏景山口待渡图》 图中所绘正是一幅江南夏日,山静水浅,林泉高致,行人待渡的江岸景色。

五代 董源 《夏景山口待渡图》 现藏辽宁省博物馆

画面为横向全景式构图,视角沿水面平行展开,景深辽阔,一派舒缓安宁的气象。

画中的山石没有峻峭挺拔的感觉,而是平峦浅坡,曲线和缓。坡上有树木高高林立,坡下是溪流汇聚成河。间杂有凉亭、渔人、渡船,总之是风清日静,生趣盎然,一片恬静的生活气息。

拉近看画中山石细节。只见江南水乡丘陵密布,土质疏松,董源用其特有的皴法来表现。线条松散舒展,长短参差不齐,轻松自然间将水岸丘陵绵延无尽的起伏形态刻画得惟妙惟肖。

再看画中远山,皆由一簇簇淡色墨点汇聚而成,深浅浓淡交相映衬,自然而然形成山势脉络。因为多用淡墨湿笔,画面上水气氤氲,温润清新。退而远观,闭目畅想,仿佛千余年前江南夏日里,远山轻浅,近水横波的一片旖旎风光就此尽在眼前。

五代 董源 《夏景山口待渡图》 局部 可见近处披麻皴和远山墨点汇聚

历史上对董源的评价曾有过几度变迁。他的画在五代南唐时期便享誉江南。入宋以后,由于北四家声名太盛,尤其是李成,当时号称古今山水画第一。因此北宋的山水画坛一直以荆、关、李、范四家雄浑高古的画风为尊。董源因为平淡天真,其名反而不扬。

到了北宋晚期,艺术巨擘米芾对董源推崇备至,认为他的画格调高雅,在众人之上。

董源平淡天真多,唐无此品,在毕宏上。近世神品,格高无与比也。注1

米芾将董源绘画中远山朦胧的聚点成形之法吸收,发展出一种饱含水墨,以点塑形的画山之法,叫做“米点皴”。

米芾本以书法胜,他的儿子米友仁则以绘画胜,二人合称“大小米”。米友仁后来将“米点皴”发扬光大,他笔下的山水画总是烟雨朦胧,极尽空灵,被后世称为——“米氏云山”

经米家父子极力推崇,元朝的赵孟頫、黄公望等大画家都十分重视董源,深深服膺其技法,赞叹其为中国山水画不可或缺的先行开创者。

直到晚明,经过艺术大家董其昌的一番整理,重新建构,将董源推上了山水画南宗直承始祖王维之后的一代宗师地位。

发表评论 评论 (4 个评论)