莫言在回应中强调:“挽联虽平仄不协,但非如此不足以概括先生之伟大业绩也”,这句把争议的核心点亮——在悼念面前,内容与情感是否优先于形式

先把时间线摆清楚

2025年10月18日中午12点,杨振宁先生因病在北京去世,享年103岁,学界与公众一片哀痛

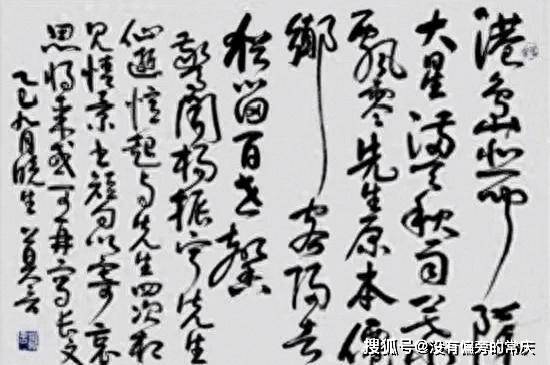

莫言拿起毛笔写下四句七言绝句,悼念这位诺奖物理学家:“港岛悲闻坠大星,满天秋雨叶飘零,先生原本仙乡客,归去犹留百世馨”

这首诗不复杂,像是在人群沉默里轻轻落下一束花

事情很快拐进风口

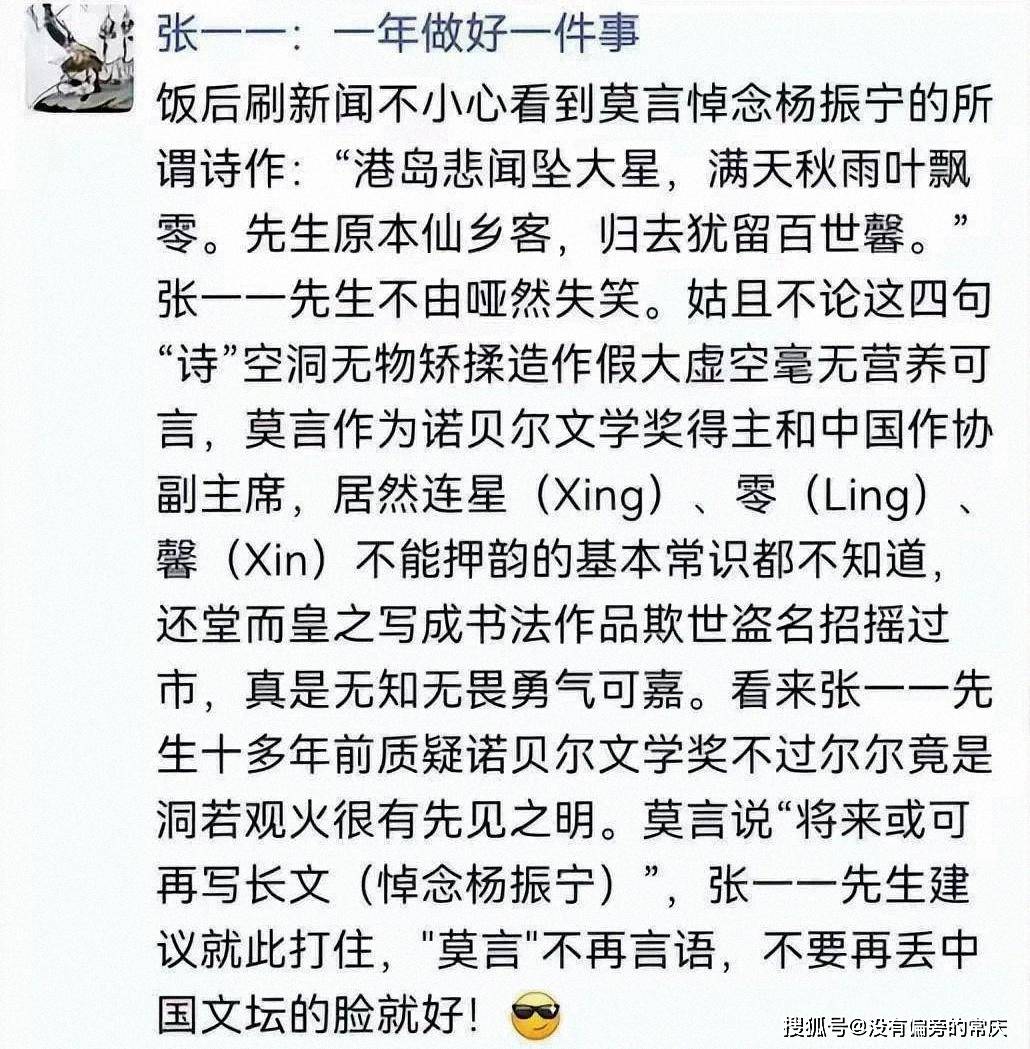

有业内人士提到,一位自称“著名青年作家”的张一一在微博上发文,直指这首悼诗押韵不合传统声韵学规范,还用上了“连中学生都不如”这样的刻薄比喻

技术点并非空穴来风,“星”“零”“馨”确属不同韵部,这在《佩文诗韵》《诗韵合璧》等韵书里能找到依据

说白了,他是在用考试卷上的标准去审一张白花花的挽联

我是在地铁口买豆浆时刷到这条争论的,身边有人叹气:“押韵不对也敢发?”

也有人回他:“这时候看的是心,不是分数”

一首悼诗引来两派对撞,一边强调情感真挚优先,一边把技术规范摆在前排

换句话说,咱们讨论的不是这四句是否好看,而是文学评价里“规矩”和“人心”的秤砣该怎么摆

这场火越烧越旺,是因为古典诗词押韵确实有规矩

历代诗人对声律讲究到骨子里,平仄像呼吸,韵脚像脚步

但历史也一直在松动这些墙:李白“光”“霜”不在同一韵部,却不妨碍千古传诵;

通押、借韵在杜甫、苏轼处并不少见

更扎心的是,悼念的语境里,把“规矩”顶在前面,像在葬礼现场挑别人辞句搭配,总归不合时宜

2025年10月24日,莫言发声:所撰挽联“虽平仄不协”,但不如此不足以概括杨振宁的伟业

这句话很直白,他承认形式上有不严密,却明确了优先级

说白了,他把“内容能否承载人的敬意”放在了第一位

这不是避重就轻,更像是在敲打一个常识:悼词的使命,是把人的功业与情感托举出来

把视野拉开一点,这不是孤立事件

2025年4月,古诗词读音争议又上了台面,“斜”“衰”到底按今音还是古音读,专家分成两营

王力先生的观点很有代表性:现代人不必强行用古音来读古诗,教学与朗读应尊重普通话规范

这句话其实在劝大家,别把“形式复原”当唯一目标,更别用它去给别人扣帽子

历史上也有可供参照的“叶韵”故事

南北朝起,为了押韵好听,人们临时改字音,宋代一度盛行,到了明代陈第等学者站出来反对,强调语音有历时变化,变读不科学

最后的共识是:尊重语音演变、兼顾当下表达

这与今天的争论像是两面镜子,提醒我们别做“为了合辙而合辙”的极端

再看国外

意象派在上世纪初喊出“自由体诗”,埃兹拉·庞德、艾略特打破传统格律,被批评“像散文”,但几十年后成了主流

这说明文学的形式不是铁板一块,情感传递与时代适配,常常会推着规则往前走

把这个案例放在眼前,我们就能理解,技术不是敌人,但也不该变成审判席

还有一个近年的侧影,来自人工智能

2024年,华东师范大学王峰团队发布百万字AI小说《天命使徒》,随即引发伦理讨论:多数学者认为,当前AI是弱人工智能,所谓情感表达多是计算与模拟,缺少生活经验的“具身化”,很难把真实情感稳稳传递给读者

这场讨论提醒我们,技术能写出“像”的文本,不代表就有“情”的含量

另一条热议线索是数据批评

2025年1月的报告《数据牢笼与批评突围》指出,平台数据对创作、阅读与批评的渗透会带来模型偏见、可重复性低等问题,数据主义会遮蔽文本的丰富价值

换句话说,如果把点击率当唯一标准,文学就会变成一张报表

批评需要定量与定性握手,别让数字把人给磨平了

回到这次风波的主角

莫言的文学成就不靠这四句悼诗背书,2012年他拿到诺贝尔文学奖,颁奖词称其“以魔幻现实主义将民间故事、历史与当代社会融合为一体”

《红高粱家族》《檀香刑》《蛙》这些作品撑起他的底盘,这点没什么争议

因此,拿一首即兴悼诗的押韵去否定“文学修养”,逻辑上说不过去

我更在意的是当下的批评氛围

好的批评,是能指出问题,也能提出改进,不靠吓人话语刷存在

说白了,谁都知道诗词有规矩,但在悼念场景里,规矩是边线,不是中圈

押韵是筋骨,情感是血肉,筋骨有缺口,血肉还能把人抱紧

这不是鼓励粗糙,而是提醒场合与目标

有读者问:那是不是就不用规矩了?

当然不是

真正的能力是“知道规则”,也“知道什么时候可以轻轻拐弯”

像有位老师说的:写课堂作业,就把声律扣紧;

写给逝者家属看的挽联,先把心捧稳

在礼与法之间,留一点温度,文学才有余地

那天傍晚,雨过天晴,街角的槐树掉了几片叶

我在手机上又读了一遍那四句,想起杨振宁先生的年纪与一生,也想起朋友圈里有人发的短句:“百世馨”

也许我们该把“批评的语气”放软一点,让哀悼回到哀悼

更进一步让技术与情感同坐一张桌子,别谁都不容谁这场争论不会马上停,但它逼着我们重整评价的秤:既讲学术水准,也讲人文情怀;既守规范,也容许小瑕疵如果做得到中国文学会在传承与创新之间更加稳健不靠粉碎权威来证明锋利而是用真诚与专业把作品推向更好的地方你我都在场愿意把这把秤,调到更准、更暖

发表评论 评论 (3 个评论)