曾有一位伟人思想研究专家称:“书法艺术有三重境界,第一层就是写完自己认识别人也认识。第二层是写完自己认识,别人不认识。第三层也就是最高境界,那就是写完不仅别人不认识,自己也不认识。”

张旭光先生说:“当代草书不再为识读负责,专为情感抒发负责。”洪厚甜先生说:“当代书法不是让你去读的,是让你去看的,去欣赏的。”

当今社会对于当代书法的一大困惑就是“看不懂”,结合相关专家的言论,于是便有人提出了“书法以难以识读为最高境界?”的疑问。

书法是智慧的中华民族从日常书写中发现、总结、展现文字艺术美的过程和创造。文字书写是古代文化传承和信息沟通的主要方式,所以书法具有鲜明的文化特征和实用性。

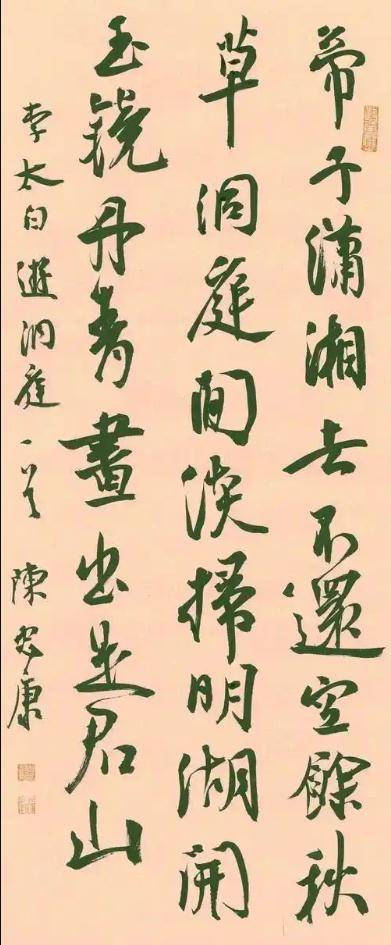

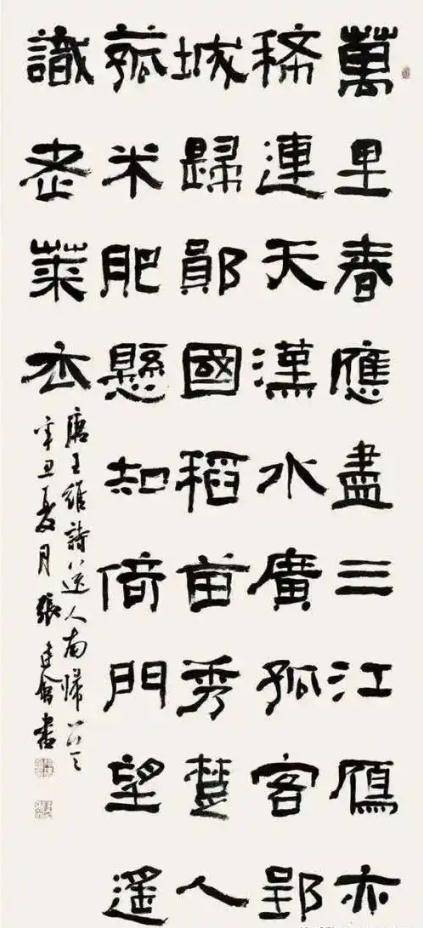

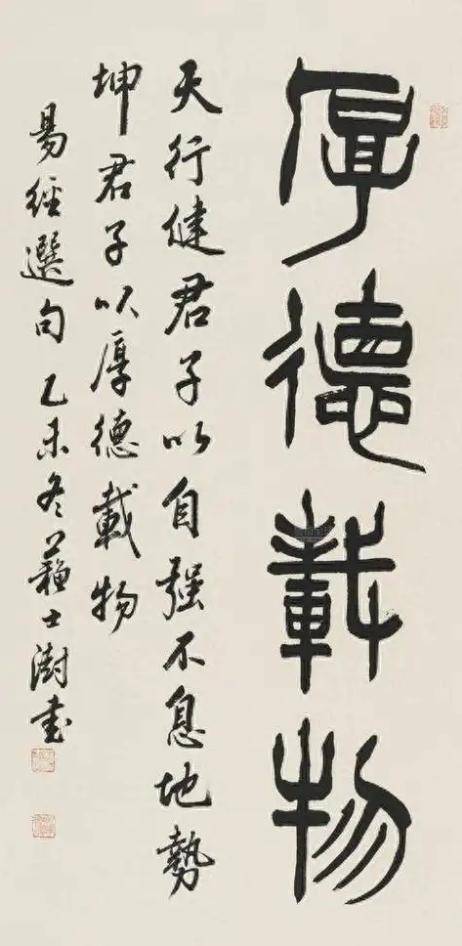

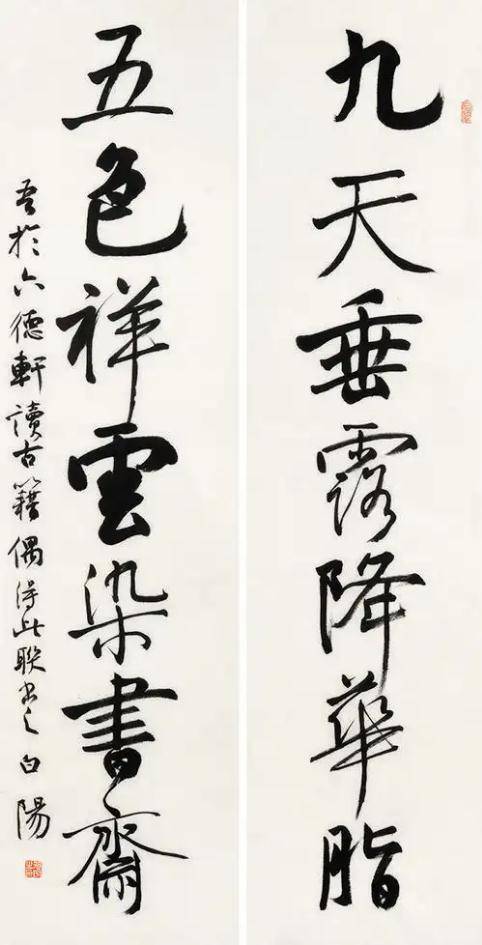

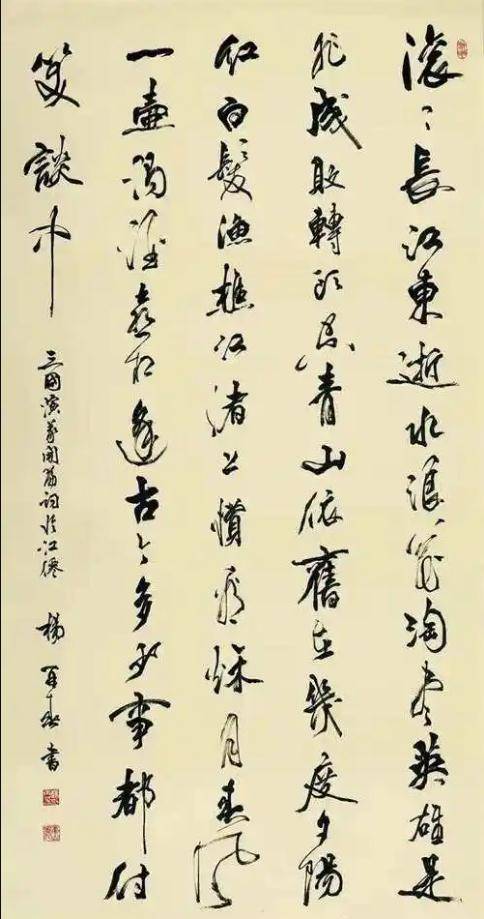

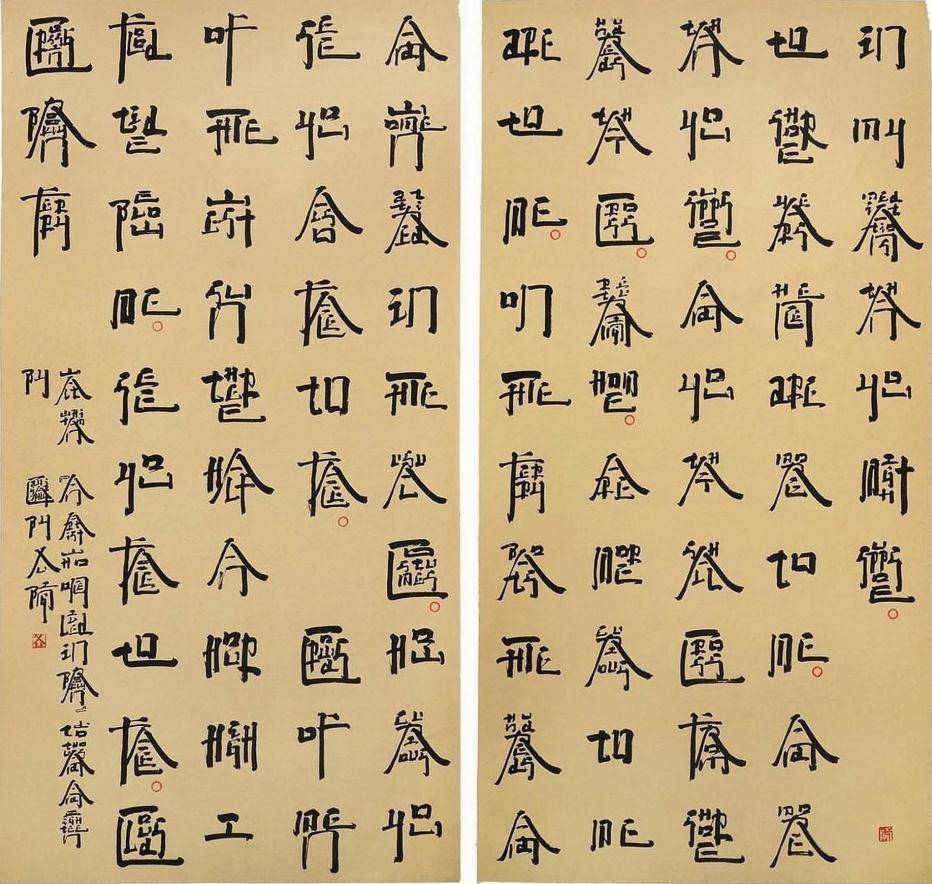

古代传统书法佳作绝大多数都是实用性的作品,既是书法作品也是文学史料,比如记事的碑刻,还有信札、公文、手稿等等,对于这种实用性的作品,注重的是文字内容,所以识读是第一位的,艺术性则退居其次。

然而随着科技取代了书法的实用性,人们已经不再用书法的形式去辅助日常活动,甚至已经不再需要手写文字,那么书法不再是日常必须,就只能成为一门纯艺术。

在这样一个历史性的转折期,书法既面临生存困境又迎来发展契机,固守传统只能等待着被时代淘汰,创新发展方能重获生机。

作为一门纯艺术,书法必然要摆脱所有束缚,迎来更为广阔的发展空间,创新探索成为当今书坛的主旋律。

在这样的时代背景下,书法需要破茧重生,打破传统范式,契合时代文化特征,迎来新的发展面貌。

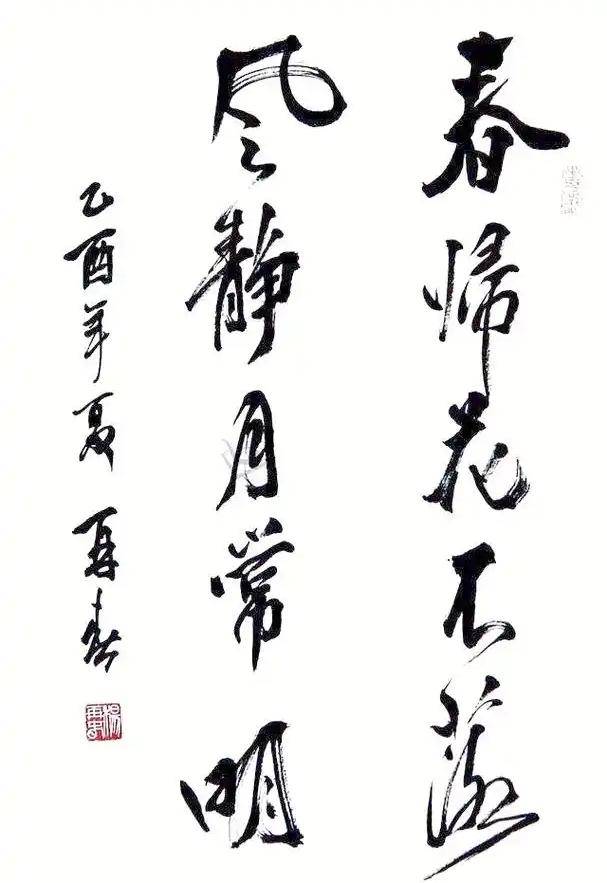

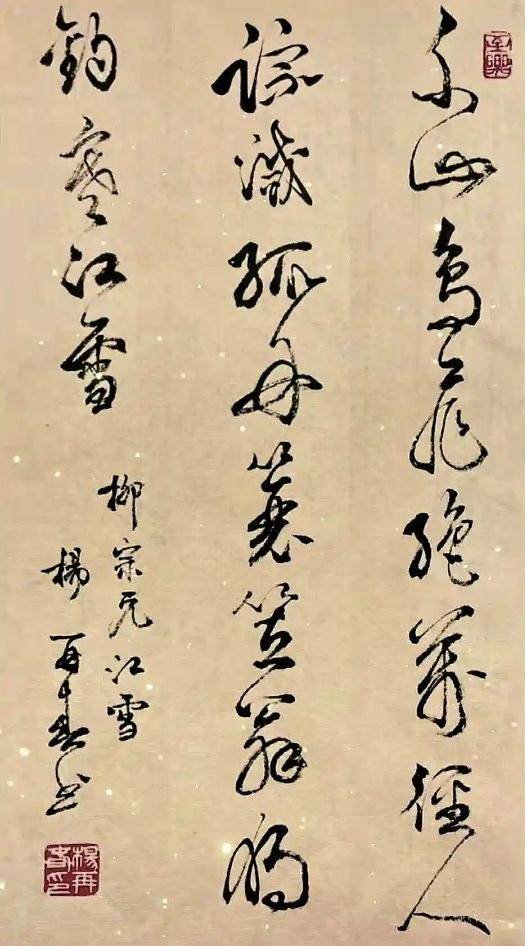

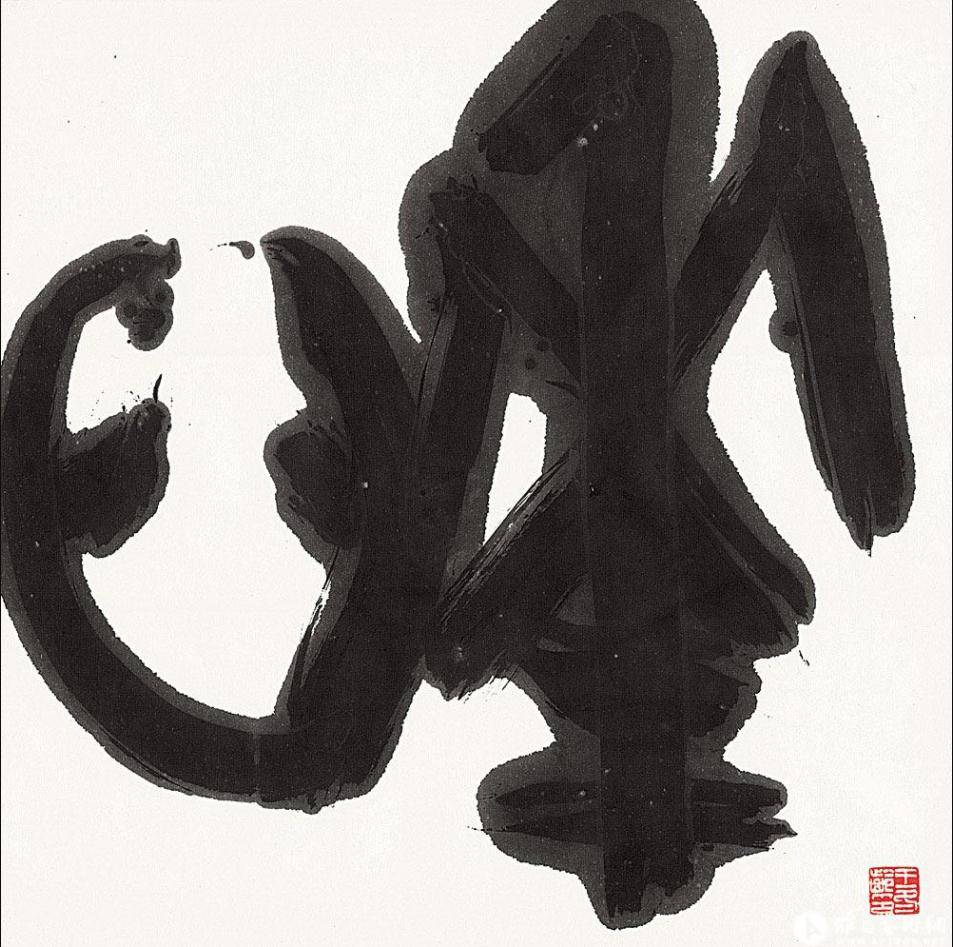

当代书法家们敏锐的捕捉到文化变迁带给书法的巨大发展机遇,开始各种创新实践。其中就不乏牺牲文字的可识读性,增强线条的视觉冲击力的方式。

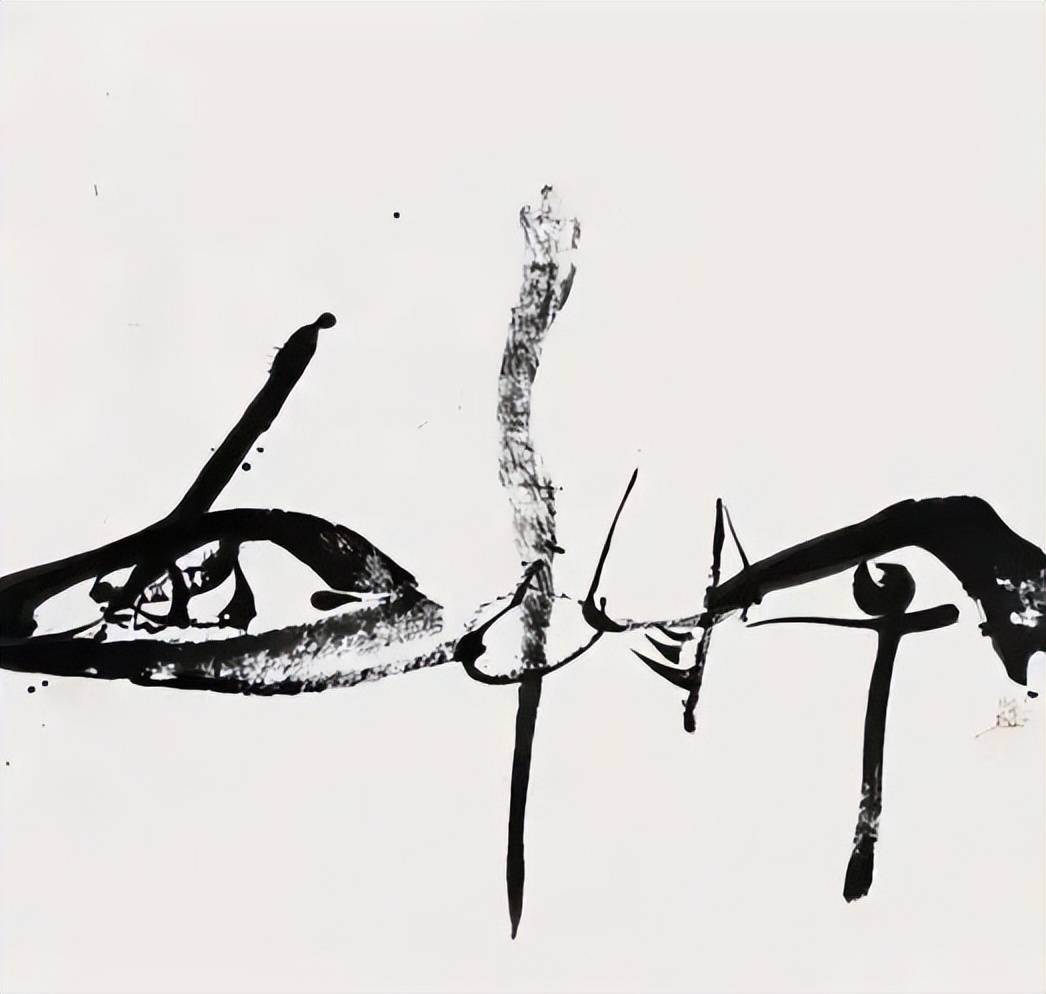

比如王冬龄先生、曾翔先生的一些探索。邵岩先生更是完全颠覆了传统笔墨形式,创造出了“射书”,强调书法的意象美,成为当今书坛最成功的前卫创新书家。

在这种创新冲击下,文字的识读性是否需要被保留也就成为针对当今书法的一大争议话题。

汉字书法是中国特有的文化艺术形式,曾伴随着强大的中华文明远播海外,深刻影响了其他国家的文化发展。

书法之所以能够传承几千年不朽,就在于与文化的深度绑定,如果没有文化的加持,书法可能早已不是现在的模样,也无法具备如此强大的感染力和影响力。

无论书法发展到何种地步,文化始终都是不可割离的重要核心,否则书法就会变成普通艺术,在与其他艺术的竞争中逐渐被吞噬。

那么文化该如何在书法中展现?过去的实用性书法可以通过识读来体现,但是如今人们已经不再习惯用书法的方式去创作文学作品,也不再习惯通过书法的方式去品读文字内容,那么文字的可识读性还是必须吗?如果不去识读文字那么文化又如何体现呢?

当代书法家已经用实际创作回答了这个问题,那就是伴随着书法实用性的丧失,书法创作必须要经历从文化输出向文化注入的转变。

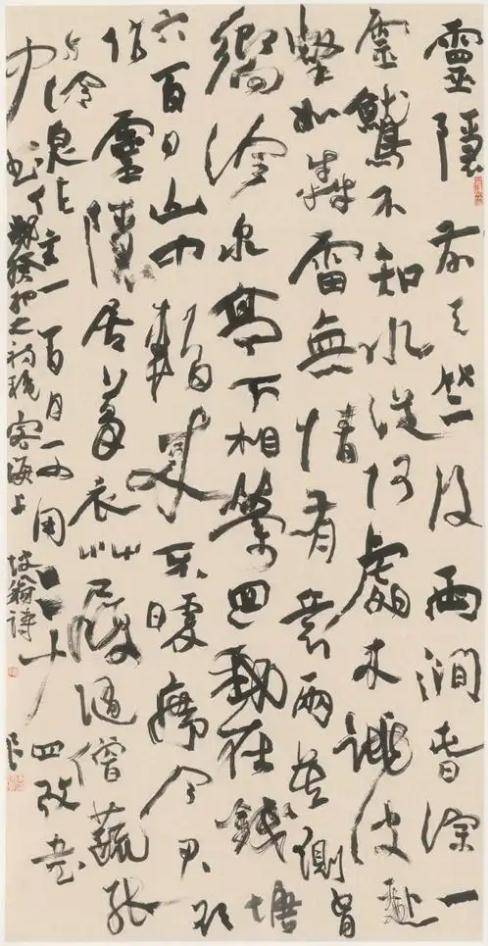

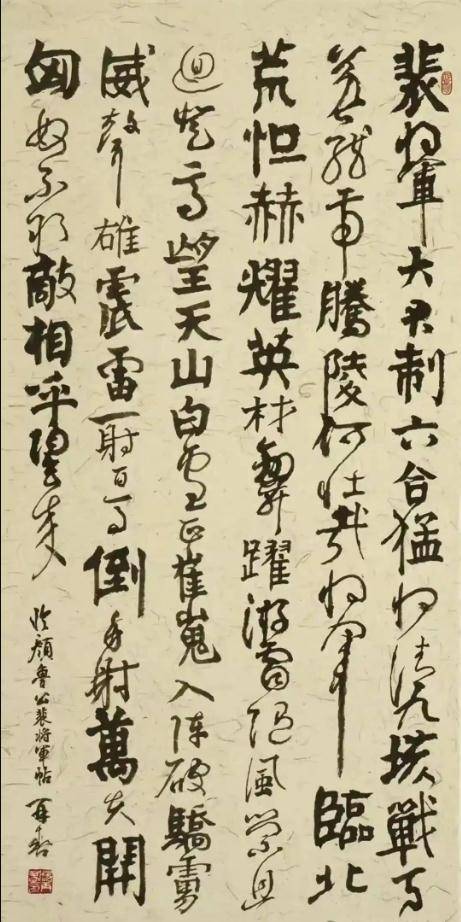

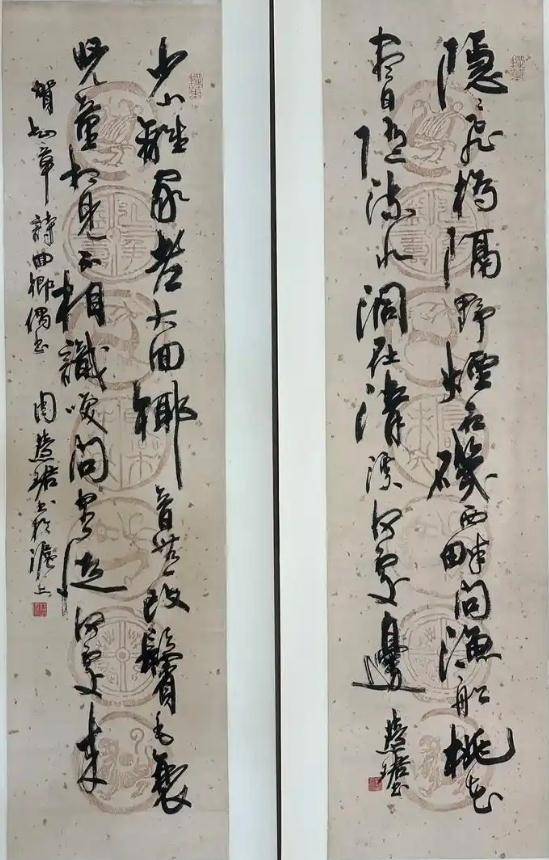

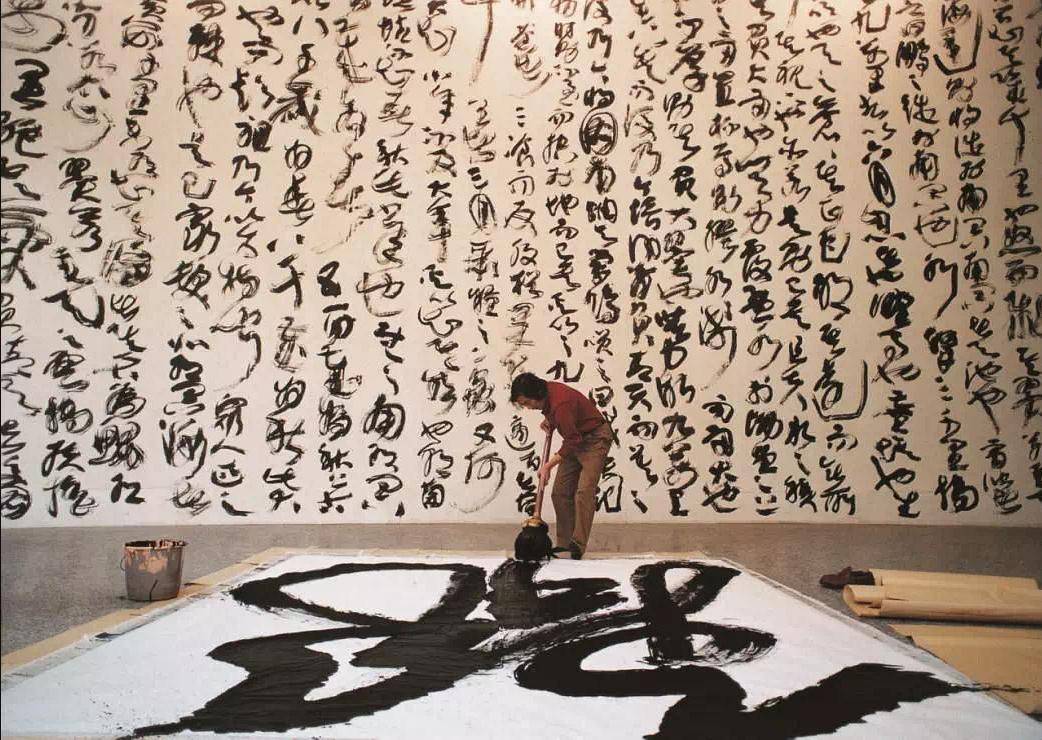

王冬龄先生的“乱书”通过将文字叠加制造出了识读困难,但是这种方式并非简单的重叠覆盖,而是基于文字内容、线面布局、美学理念等综合因素的考量,所营造出的气场是与文字内容完全契合的,这是王冬龄先生对内容的深刻理解后的艺术构思,这就是一种文化注入。

“乱书”的创作是草书的叠加,而非随意的涂鸦。是对传统书法的创新探索,而非刻意的搞怪出奇。是基于对文章、美学的深刻理解,而非简单的头脑冲动。是传统书法与时代文化融合的实践,而非盲目的肆意妄为。

所以“乱书”牺牲了文字的可识读性,但是并没有与文化割离。欣赏当代书法要领会作者的文化注入,而非简单的从文字内容去品读文化输出。

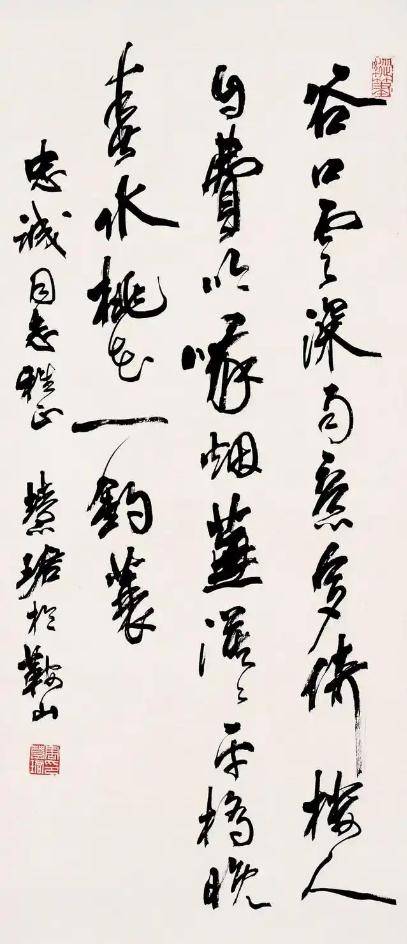

当今很多优秀的创新作品都是这样,曾翔先生作品看似粗苯、拙劣的线条背后是他对传统书法本质的深刻理解和独特思考。

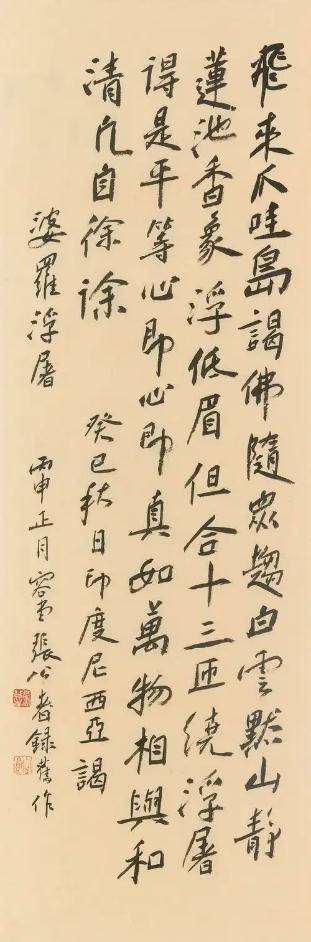

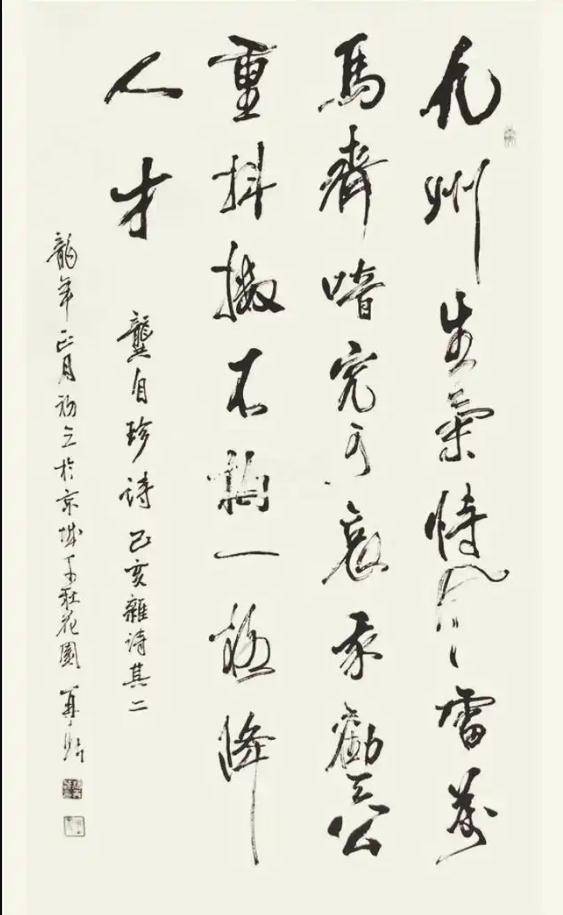

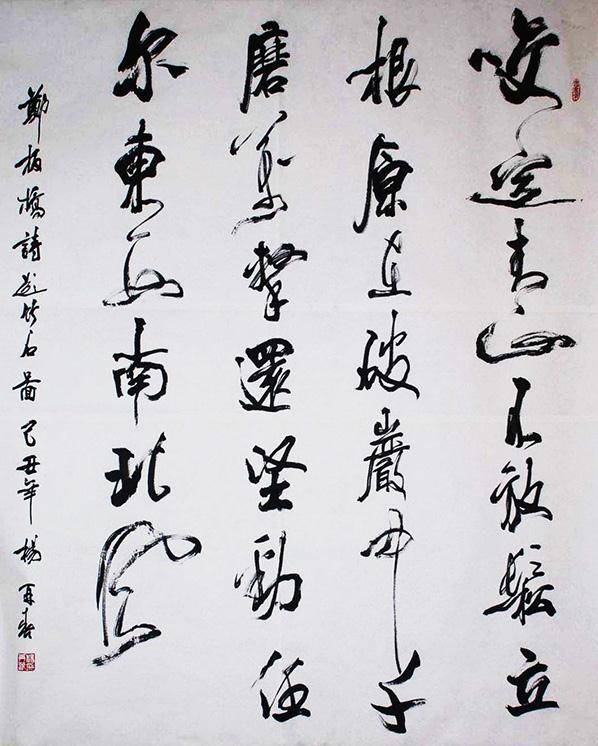

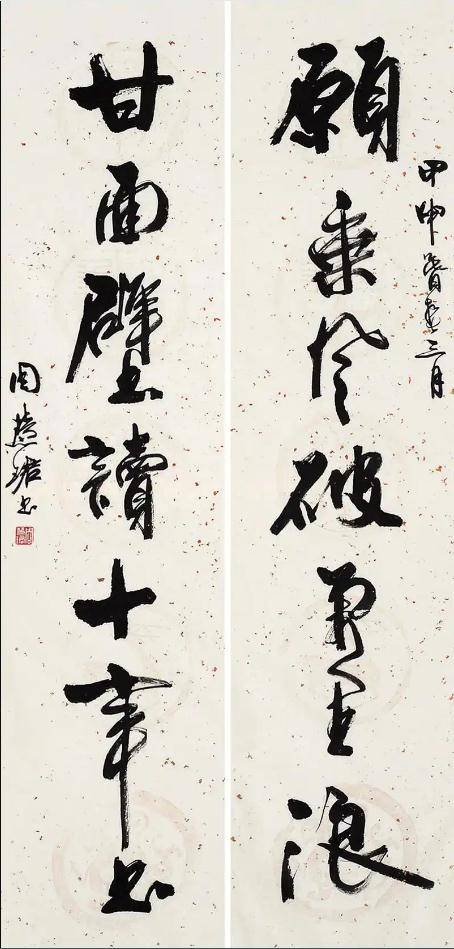

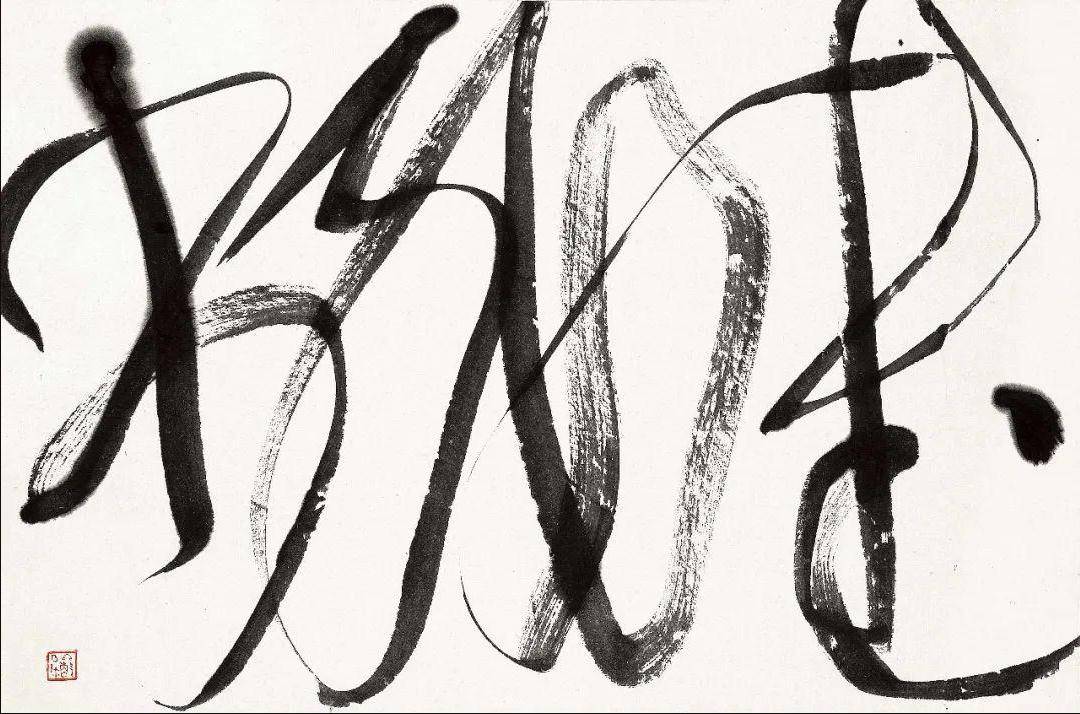

张旭光先生豪迈狂放的大草书作品也蕴含着他对古代先贤的敬畏和对时代文化的追随。这些书法家的创作并非刻意让人看不懂,而是他们突破了可识读的束缚。

当然这些风格即便突出也只能是当代书法的一小部分,并不能完全代表当代书法,也不能决定书法的发展方向。

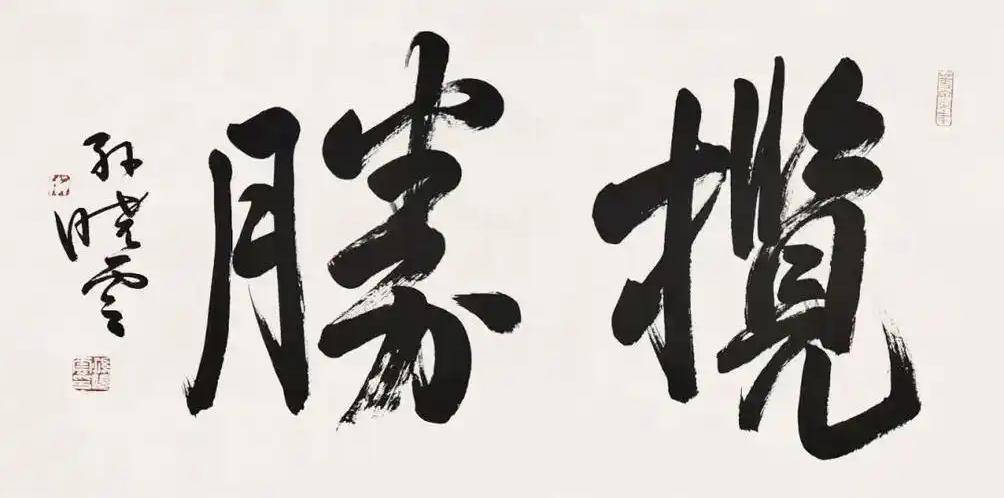

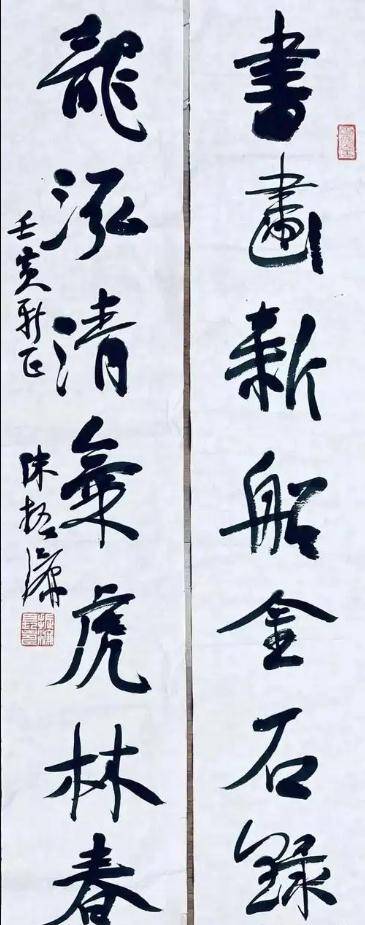

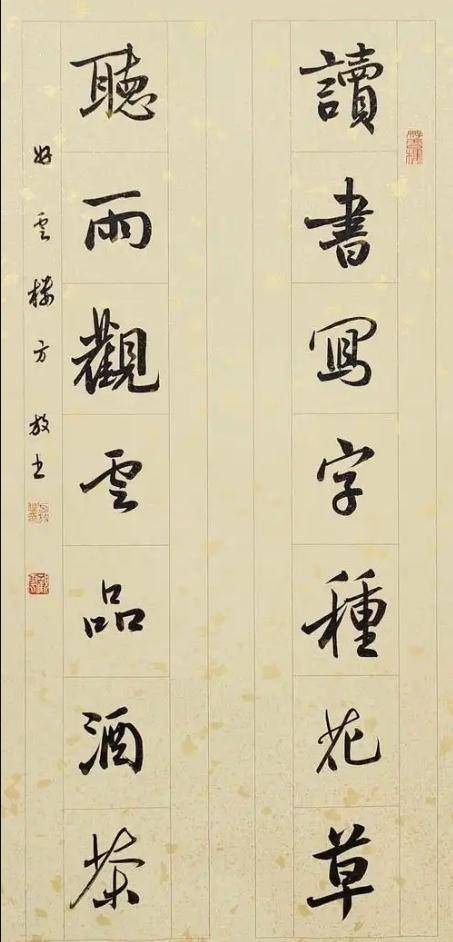

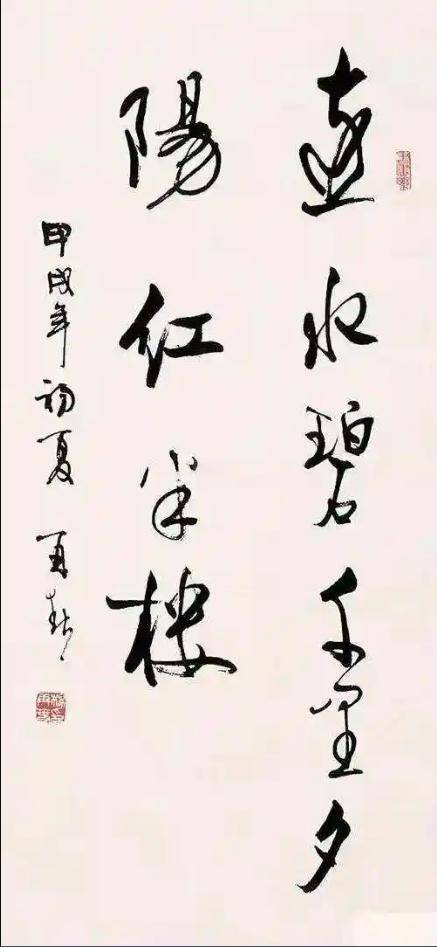

他们只是丰富了书法的面貌,并不是书法未来的全部。当代还有很多书家深耕于传统实用性书法的拓展,比如崔寒柏先生、孙晓云先生等人。

丰富多彩、不拘一格是当今时代书法的主要特征,书法的未来必然会更加自由、开放、多元,能否识读只代表着书法的一面,绝不会是境界的评价标准。

书法的特性注定必须基于传统进行创造,任何创新都不能撼动书法的传统根基,个别奇枝丰富了花园,但是主色调依旧要深植于传统的土壤。

书法的发展自古就有自我纠正的能力,当一个时代书风太过偏激,就会不断有人将书法带回传统的方向,比如赵孟頫、康有为等人所引领的书法变革。

所以当不可识读让人们产生审美疲劳的时候,书法必然会回到重读传统的道路上,重新从秦汉魏晋的书法中寻找突破。

不可识读只是当今书法探索的一种实践方向,也许会形成一种时潮,但是绝对不可能成为永恒,用是否可识读来评判书法境界,只是一时的片面标准,具有很强的时代局限性。

发表评论 评论 (3 个评论)