各位老少爷们儿、爱唠文娱圈的家人们,今儿个咱得说说赵立新 —— 这位曾捧着白玉兰奖杯、一口能飙四国语言的 "文化精英",最后咋就落得个注销微博、行业拉黑的下场?说起来这事儿比胡同里茶馆演的狗血大戏还跌宕,从北欧话剧舞台的 "高光大神" 到触碰历史红线的 "争议人物",他这二十多年苦心经营的 "学霸影帝" 人设,愣是让自己几句没谱的话给砸得稀碎。咱就用京味儿大白话,从他当年的 "风光无限" 唠到后来的 "黯然离场",看看这 "语言天才" 是咋把一手好牌打得稀烂的!

一、当年的 "文化精英" 有多火?四国语言傍身,话剧影视两开花

要搁前些年,赵立新在文娱圈那可是妥妥的 "高知人设天花板"—— 别的演员靠颜值吸粉,他靠 "才华碾压"。人家能流利飙俄语、瑞典语、英语、中文四国语言,当年在《声临其境》里给经典角色配音,一会儿是俄语版的硬汉,一会儿是瑞典语的绅士,切换自如,听得观众直喊 "神仙配音",还得了个 "声霸" 的美称,那风头比当红小鲜肉还盛。

更厉害的是,他不光是演员,还是中央戏剧学院的表演系教授,手里攥着白玉兰奖杯,这可是影视圈的重量级奖项,跟咱北京老字号的 "金字招牌" 似的,含金量十足。早年他在斯德哥尔摩皇家话剧院待过,演话剧那是 "教科书级别" 的 —— 据说有回演现场话剧,一整场戏俩小时,他的台词、表情、动作没出一点错,一气呵成,台下观众掌声差点把剧场顶掀了。后来他演《大明王朝 1566》,里面那些细微的眼神、嘴角的抽动,被网友扒出来当 "微表情管理教程",那会儿谁提起赵立新,都得竖大拇指:"这才是真正的艺术家!"

除了演戏,他还特爱往 "文化人" 堆里扎 —— 在《见字如面》里读抗战家书,声情并茂,听得不少观众抹眼泪;在访谈节目里聊北欧文化、谈戏剧理论,引经据典,跟大学教授讲课似的。那会儿媒体都称他 "文化使者",说他 "连接中外戏剧界",他自己也特享受这定位,走到哪儿都端着 "精英范儿",仿佛身上自带 "高级滤镜"。

二、回溯成长路:从中学文艺骨干到话剧大神,早年也是 "学霸级人物"

咱再倒回几十年,看看赵立新早年的路 —— 其实他年轻时还真有点 "学霸天赋"。上世纪 80 年代,他在湖南一所中学读书,那会儿就显露出文艺细胞,学校文艺汇演,别人要么唱歌要么跳舞,他偏要演《哈姆雷特》的经典独白,台词字正腔圆,台风稳稳当当,虽说那会儿年纪小,却把哈姆雷特的纠结劲儿演得有模有样,台下老师同学都看愣了。

更难得的是,他不光文艺好,学习也拔尖,常年霸占年级前三,属于 "别人眼里的孩子"—— 这边刚在文艺汇演拿了奖,那边考试又考了全班第一,让不少同学又羡慕又佩服。后来高考,他没走寻常路,一门心思要考中央戏剧学院,那会儿中戏多难考啊,比咱北京胡同里抢老字号的限量包子还难,可他愣是凭着扎实的功底和那股子韧劲,把录取通知书拿到了手,成了妥妥的 "中戏学霸"。

毕业后他没急着拍戏,反而去了莫斯科电影学院留学,后来又到瑞典发展,进了斯德哥尔摩皇家话剧院。要知道,这剧院在国际话剧圈那可是 "顶流殿堂",能进去的都是有真本事的。在那儿的几年,他没少下苦功,每天练台词、抠动作,连吃饭都在琢磨角色,那段 "现场话剧" 的经历,更是把他的表演功底磨得扎扎实实 —— 毕竟现场演出没 NG,一旦出错就没法挽回,这也养成了他后来对表演 "较真" 的习惯,可谁能想到,这份 "较真" 没用到正地方,反倒在历史认知上犯了糊涂。

三、一句话翻车:从 "声霸" 到争议人物,历史话题上踩了红线

2019 年春天,本该是赵立新事业再上一层楼的时候 —— 前一年刚靠《声临其境》圈了一波粉,手里还有好几部大制作影视剧等着播出,可他偏偏在社交媒体上 "作" 了一把,几句关于历史的言论,直接把自己推向了舆论风口浪尖。

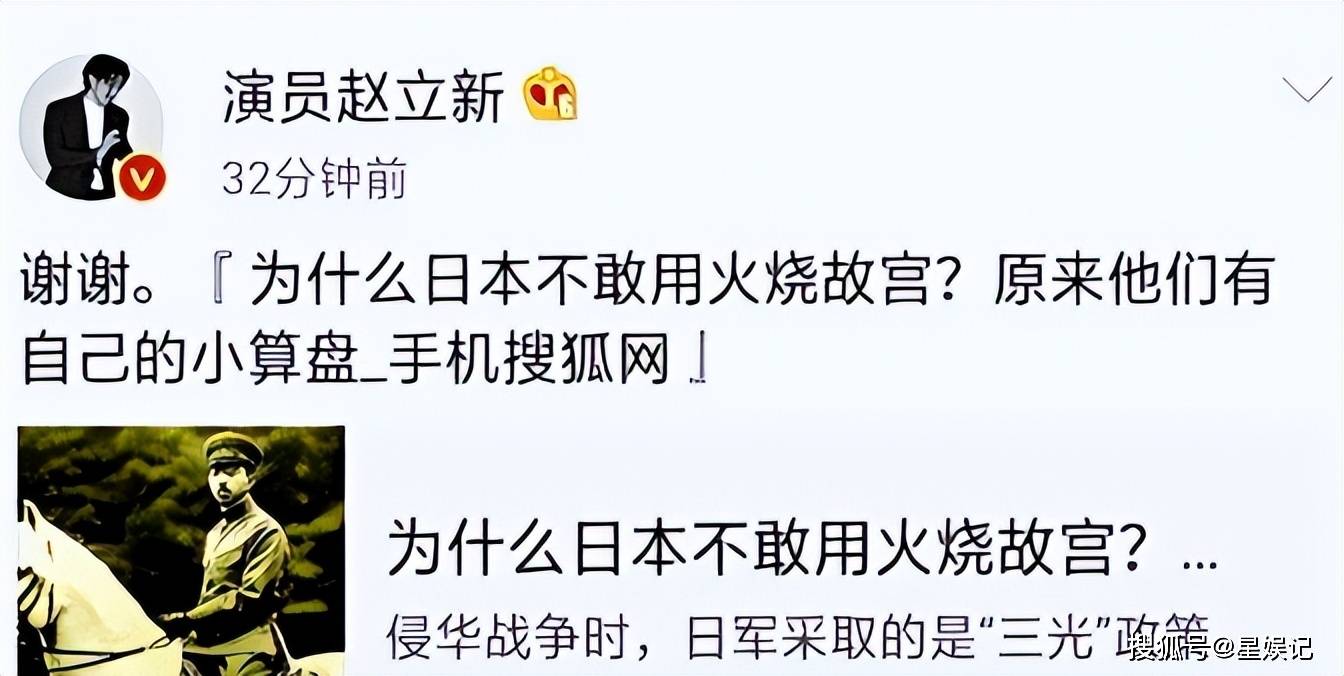

事儿是这么起的:有网友在网上聊 "圆明园被焚" 的历史,本来是正常的历史探讨,赵立新却突然跳出来抛问题,一会儿问 "紫禁城为啥能幸存",一会儿又说 "日军当年是不是挺克制",这些话听着就不对劲,明显是对历史没搞明白,甚至有点 "歪屁股"。可他还没意识到问题严重性,后来又写了篇长文,居然想用所谓的 "军事报复逻辑" 解读南京大屠S,这可就彻底踩线了 —— 南京大屠S是咱民族的伤痛,是千千万万同胞用鲜血换来的历史记忆,哪能随便用歪理邪说去曲解?

这话一出来,网友立马炸了锅 —— 有人扒出他早就入了瑞典国籍,这下更热闹了,不少人说他 "拿着中国市场的钱,却不尊重中国历史",跟 "吃里扒外" 没啥两样。后来连官媒都看不下去了,出来发文批评,他这才慌了神,赶紧发道歉声明,可这会儿说啥都晚了 —— 就像咱北京人常说的 "泼水难收",话一旦说出去,造成的影响哪是一句 "对不起" 就能抹平的?

其实要是换个懂事儿的,这会儿就该老老实实闭嘴,反省自己的问题,可赵立新早年的 "精英范儿" 让他没学会低头,道歉声明写得也没诚意,一会儿说 "自己只是学术探讨",一会儿又说 "网友过度解读",这不是火上浇油吗?结果舆论越闹越大,他的 "文化精英" 人设也跟着碎得稀碎的。

四、连锁反应有多惨?影视剧停播,行业拉黑,北欧复出遇冷

赵立新这波操作,不光把自己坑了,还连累了一大帮人 —— 他参演的《南烟斋笔录》《光荣时代》等好几部影视剧,本来都快播了,结果因为他的争议,全被按下了暂停键,有的甚至直接胎死腹中。要知道,这些剧背后有多少工作人员的心血?演员们拍了几个月甚至半年,档期全搭进去了,最后因为他一句话,全白费了,这事儿搁谁身上不闹心?

更惨的是,他直接被列入了行业黑名单 —— 简单说就是,国内没人敢找他拍戏、上节目了。以前他是各大综艺、影视剧争抢的 "香饽饽",现在成了 "烫手山芋",谁沾谁倒霉。咱都知道,文娱圈更新换代快,一旦被行业抛弃,想再回来比登天还难,更何况他还犯了触碰历史红线的错,基本没啥翻身的可能了。

后来有消息说,他离开中国市场后,想回北欧话剧圈发展,毕竟那儿是他早年发家的地方。可时过境迁,他早就没了当年的热度,在瑞典剧场演了几场戏,反响平平,再也没重现过当年演《瑞典女王》时 "技惊四座" 的高光时刻。有瑞典当地的华文媒体说,他现在在北欧话剧圈也就是个 "边缘人物",偶尔演个小角色,跟当年在国内的 "大神" 地位比,简直是天差地别 —— 这就跟咱北京胡同里的老艺人似的,一旦离开熟悉的舞台,再想找回当年的风光,难喽!

五、人设崩塌的背后:忘了根的 "精英",迟早会栽跟头

其实赵立新落到这步田地,说到底还是自己 "飘" 了 —— 常年被 "文化精英"" 国际艺术家 "的光环围着,渐渐忘了自己的根在哪儿。他总觉得自己懂多国语言、在国外待过,就比别人" 高级 ",在历史问题上也敢随便发表言论,却忘了历史不是" 任人打扮的小姑娘 ",尤其是关乎民族伤痛的历史,容不得半点曲解和抹黑。

咱北京人常说 "做人不能忘本",不管你走多远、混得多好,根不能丢。赵立新早年确实有才华,演话剧、拍戏都有两把刷子,可他后来把 "才华" 用错了地方,仗着自己的 "精英人设",在历史问题上信口开河,这不是自寻死路吗?要知道,观众能把你捧上去,也能把你摔下来 —— 你尊重观众、尊重历史,观众就买你的账;你要是触碰底线、挑战共识,再牛的 "人设" 也会瞬间崩塌。

还有一点特讽刺:他以前总在节目里扮演 "文化使者",读抗战家书、聊历史故事,一副很懂历史、很尊重传统的样子,结果背地里却发表歪曲历史的言论,这不是 "当面一套背后一套" 吗?就跟咱胡同里那些 "假仗义" 的人似的,表面上跟你称兄道弟,背地里却干着不地道的事儿,一旦被揭穿,谁还会跟你来往?

六、唠句心里话:历史红线碰不得,做人做事得靠谱

家人们,唠到这儿,咱也该说说掏心窝子的话了 —— 赵立新的事儿,给所有文娱圈的人提了个醒:不管你有多大的才华、多高的地位,历史红线碰不得,民族情感伤不得。你可以当演员、当艺术家,但首先得学会做人,得尊重历史、尊重观众,不能拿着 "精英" 的幌子胡作非为。

现在的观众越来越清醒,不再盲目追捧 "人设"—— 你演得再好、说得再溜,要是在大是大非问题上犯糊涂,照样会被抛弃。就像赵立新,当年有多风光,后来就有多狼狈,从白玉兰教授到被行业拉黑,不过是几句话的功夫,这教训还不够深刻吗?

再说了,文化自信不是靠嘴说的,也不是靠装出来的 "精英范儿",而是靠对自己民族历史、文化的尊重和认同。你连自己国家的历史都搞不清楚,甚至还去曲解它,还谈什么 "文化使者"" 国际交流 "?这不是闹笑话吗?

最后咱也得说句实在的:不管是演员还是普通人,做人做事都得靠谱,尤其是在历史问题上,一定要拎清楚对错,不能随随便便发表不负责任的言论。毕竟,历史不会骗人,观众也不会一直糊涂,那些试图歪曲历史、挑战底线的人,迟早会为自己的行为付出代价 —— 赵立新的例子,就是最好的证明。

发表评论 评论 (1 个评论)