丹青不渝,真爱永恒:范曾与徐萌的艺术人生与爱情传奇

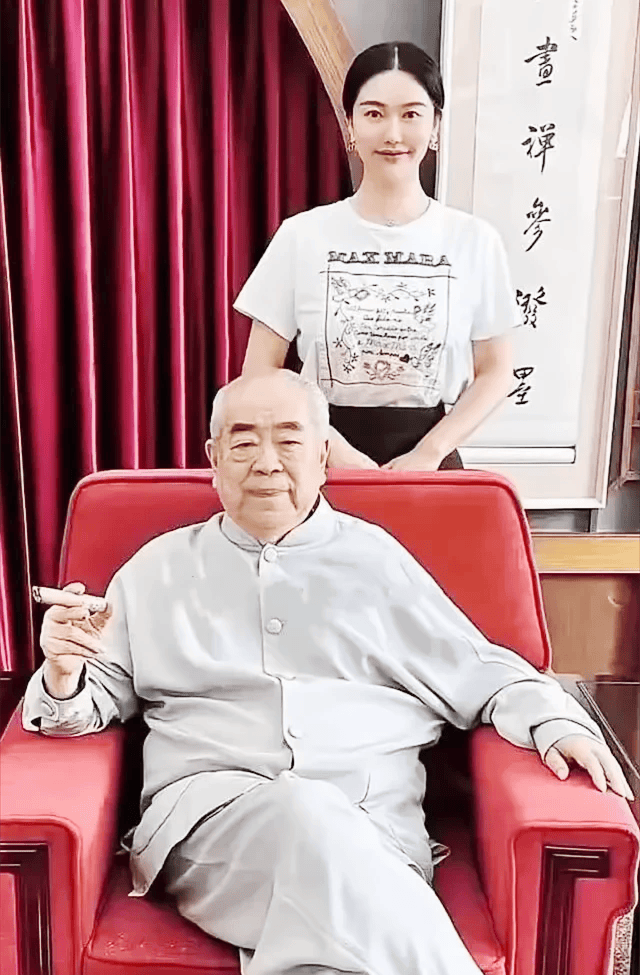

在艺术的殿堂里,范曾以 “痴于绘画,能书;偶为辞章,颇抒己怀,好读书史,略通古今之变” 的 24 字自评,诠释着诗书画三绝的至高境界。这位当代书画巨匠的人生轨迹,宛如一幅波澜壮阔的泼墨长卷,既有 “以诗为魂、以书为骨” 的艺术追求,亦有四段婚姻的跌宕起伏。当 86 岁的范曾与 36 岁的徐萌携手步入婚姻殿堂时,这场跨越半个世纪的爱情,恰似他笔下的《竹林七贤》,在争议与祝福中展现出超越世俗的精神境界。

范增86岁生日,美女作陪献花,并且还玩cosplay显得很欢乐有情调,妻子徐萌未现身。

一、情路沧桑:从诗礼世家到忘年之恋

(一)才子风流:四段婚姻的悲欢离合

范曾的情感历程堪称一部现代版《浮生六记》。出身南通范氏诗文世家的他,自幼浸润于翰墨书香,却在情场上屡历风波。1955 年考入南开大学时,他与初恋林岫一见倾心,却因性格不合分道扬镳。陷入低谷的范曾,在 1971 年与同窗边宝华结为连理,然而这段婚姻在 1988 年因范曾与张桂云(后更名楠莉)的婚外情曝光而破裂。

楠莉陪伴范曾走过三十载风雨,二人共同捐赠 200 幅画作支持南开大学建设,堪称 “艺术伉俪” 的典范。2021 年楠莉病逝后,范曾陷入悲痛与脑梗的双重困境,艺术生涯几近停滞。

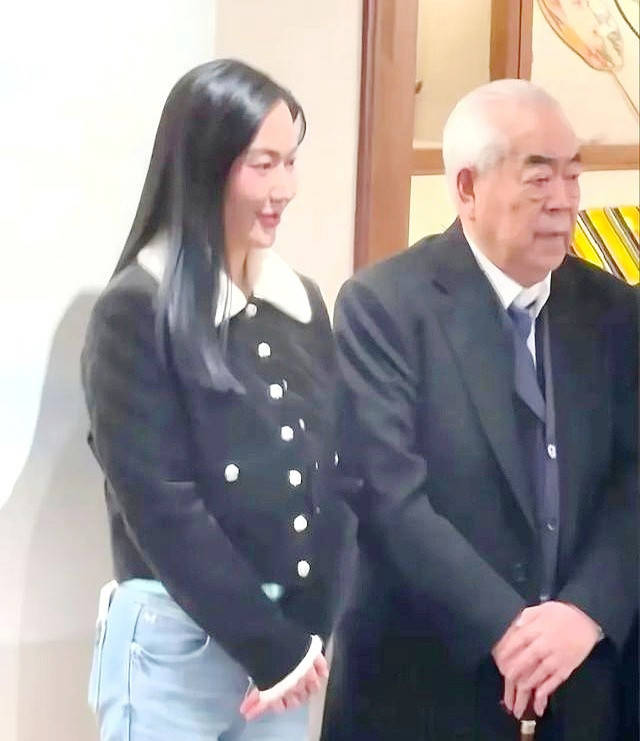

(二)枯木逢春:徐萌带来的生命曙光

2024 年春天,范曾在社交平台宣布与徐萌再婚,文中深情写道:“爱妻楠莉故去近三载,最初缘悲痛孤寂,更由于轻微脑梗,致艺术生涯举步维艰。徐萌女士无微不至的关爱,使我身心全面康复”。这位武汉大学的校花、全球顶级超模,以 “黄金比例身材” 和 “中国第一黄金比例” 的美誉,不仅用悉心照料让范曾重焕活力,更以精神共鸣激发其创作灵感。

“与真正的艺术家交朋友,最好的方式是读他的作品。我看范曾画一次,便是与他一次神交”,徐萌对艺术的理解与支持,成为范曾 “艺事长青” 的关键。

(三)跨越时空:爱情本质的永恒叩问

面对 “86 岁娶 36 岁是否考虑子女感受” 的质疑,范曾掷地有声:“是他们过日子,还是我过日子?” 这种对个人幸福的执着追求,与杨振宁迎娶翁帆时 “真爱可跨越时空” 的宣言如出一辙。

翁帆在接受采访时说:她比原先预想的还要更喜欢这样的生活。

“回看这十多年,我们一直生活地很平静,我很享受,我一直觉得自己像生活在象牙塔中的象牙塔。

他给了我一个很纯净的世界。”

“当才子风流遭遇现代伦理,公众审判不可避免。但艺术价值与私德本该分而论之”

范曾的婚姻选择,实则是对人性自由与生命尊严的深刻诠释。

在他眼中,爱情无关年龄,而在于灵魂的契合与精神的共鸣,这正是其艺术创作中 “回归古典、回归自然” 理念的现实映照。

二、蕙质兰心:徐萌的时尚美学与内在修养

(一)武大校花的修身之道

作为武汉大学的校花,徐萌深谙 “三分长相,七分穿搭” 的美学真谛。她的衣橱中,贴身剪裁的 T 恤、短衫与深色丝带连衣裙占据半壁江山,完美勾勒出模特出身的黄金比例身材。

在范曾 87 岁寿宴上,她虽未出镜,却通过精心搭配的新中式服装,让范曾展现出 “白发红颜,相映成趣” 的儒雅气质。其中一位美女还专门带着黑色cosplay这种 “以简驭繁” 的穿搭哲学,与范曾绘画中 “知白守黑” 的构图理念不谋而合,彰显出艺术与生活的深度交融。

(二)色彩与印花的魅力密码

徐萌对印花与亮色的钟爱,为其穿搭注入灵动生机。无论是出席艺术展时的印花连衣裙,还是日常出街的亮色小短裙,皆以 “万绿丛中一点红” 的视觉冲击,成为众人焦点。

这种对色彩的敏锐感知,恰似范曾画作中 “以诗为魂” 的点睛之笔,在传统与现代的碰撞中绽放独特魅力。

“时尚是一种态度,而非单纯的穿着”,徐萌的穿搭,实则是其自信与个性的外在表达。

(三)奢侈品与艺术的跨界对话

作为爱马仕包包的忠实拥趸,徐萌的日常造型常以 Birkin 或 Kelly 包款为点睛之笔,大概再150万左右的黑色Birkin最经典,与范曾的迈巴赫62座驾形成 “低调奢华” 的完美呼应。

这种对奢侈品的选择,并非虚荣的炫耀,而是对品质与工艺的极致追求,正如范曾对宣纸、徽墨的严苛要求。在她看来,大牌小短裙与艺术珍品一样,皆为 “美” 的载体,而“美”本身,无关价格,只关心灵。

三、现象透视:老少婚姻的多维解读

(一)爱情本质的纯粹性

杨振宁妻子翁帆在采访中曾说:“爱情是两个人的事,与他人无关”,这一观点在范曾与徐萌的婚姻中得到充分印证。当 87 岁的范曾在寿宴上 “眼神坚定,心里只有徐萌一个人” 时,我们看到的是超越年龄的情感羁绊。这种爱情,正如范曾笔下的《老子出关》,在 “道” 的深邃中蕴含着生命的本真,无关世俗评判,只关心灵相通。

(二)社会偏见的解构与重构

从杨振宁、张纪中到老戏骨张国立,老夫少妻现象屡见不鲜,却始终伴随着 “拜金”“炒作” 的质疑。然而,拍卖公司对范曾作品价格稳定的回应,以及徐萌 “每日清晨五时备好笔墨” 的默默支持,皆证明外界评价无法动摇真挚感情的根基。正如郭于华教授所言,艺术价值与私德应分开讨论,婚姻选择亦是如此。

在这个多元化的时代,我们更应以 “海纳百川” 的胸怀,尊重每个人追求幸福的权利。

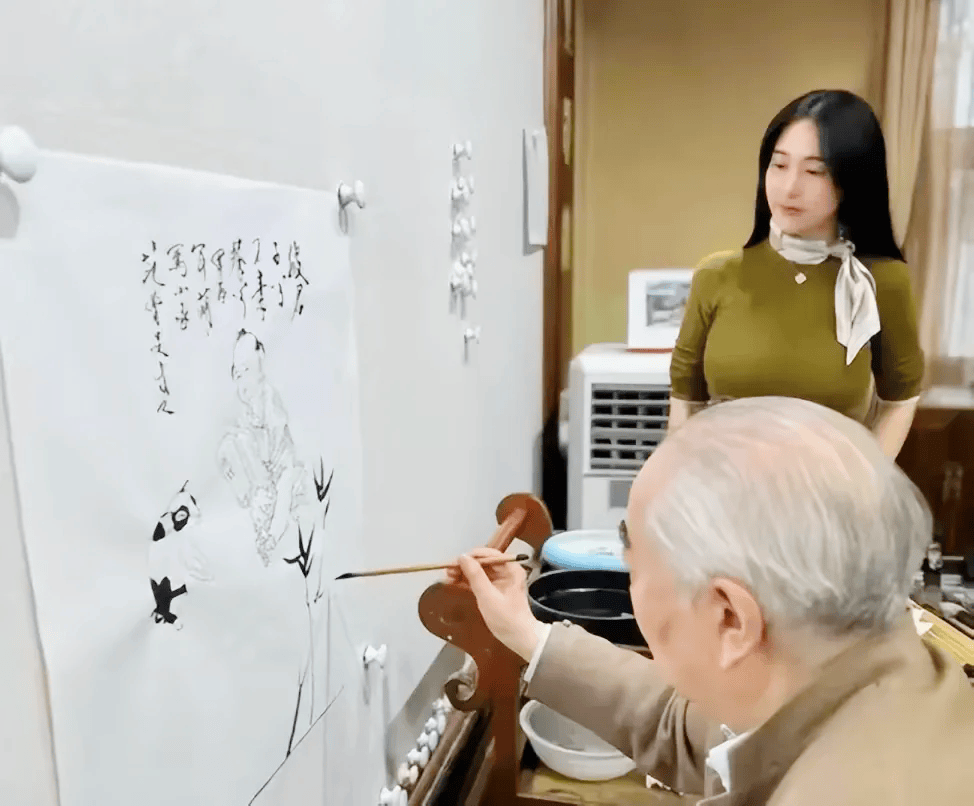

(三)文化传承的精神纽带

范曾与徐萌的结合,不仅是个人情感的归宿,更是文化传承的重要纽带。徐萌对范曾艺术事业的支持,使其在脑梗后仍能创作出《竹林七贤》等价值 9200 万的佳作,这种 “红袖添香夜读书” 的佳话,恰似古代文人与红颜知己的现代演绎。

“以儒做人、以释见性、以道明德、以艺修身”,他们的婚姻,实则是对传统文化中 “琴瑟和鸣” 理想的当代诠释。

四、结论

当范曾与徐萌在巴黎左岸选购婚戒时,拍卖师正以 9200 万槌定《竹林七贤》的艺术价值,这一极具戏剧性的场景,恰似其人生的缩影:艺术与爱情,皆在争议中绽放永恒光芒。从季羡林的 “三步曲” 评价,到郭于华教授的理性剖析,范曾的艺术成就与情感选择,始终交织着传统与现代、个人与社会的深刻对话。而徐萌的出现,不仅是 “以爱之名” 的救赎,更是 “以艺为桥” 的传承。

艺术的最高境界,是让人在美的享受中忘却世俗纷扰,他们的爱情,亦如同一幅未完成的泼墨长卷,在时光的流转中,渐次展开 “只羡鸳鸯不羡仙” 的诗意篇章。

发表评论 评论 (0 个评论)