文\张占峰

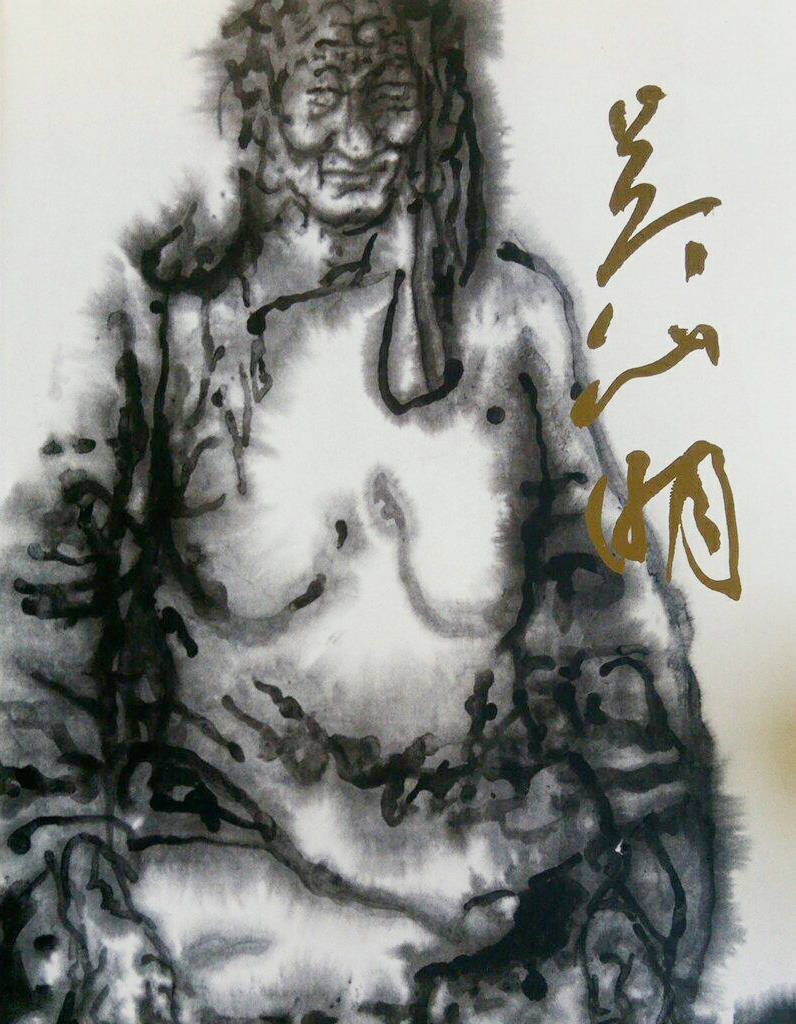

当宣纸铺展,宿墨在笔锋间晕染出深浅层次,一张人物肖像便在朦胧与清晰间有了灵魂——这是吴山明笔下独有的艺术语言。这位从浙江浦江乡村走出的画坛巨匠,用六十余载的创作与坚守,成为浙派人物画的杰出代表、当代中国画坛的重要领军者。他的笔墨里藏着乡土的温度,藏着传统的根脉,更藏着一位“哲匠”对艺术的赤诚。今天,让我们走进吴山明的世界,读懂他笔下的人物,更读懂他用一生书写的艺术信仰。

吴山明

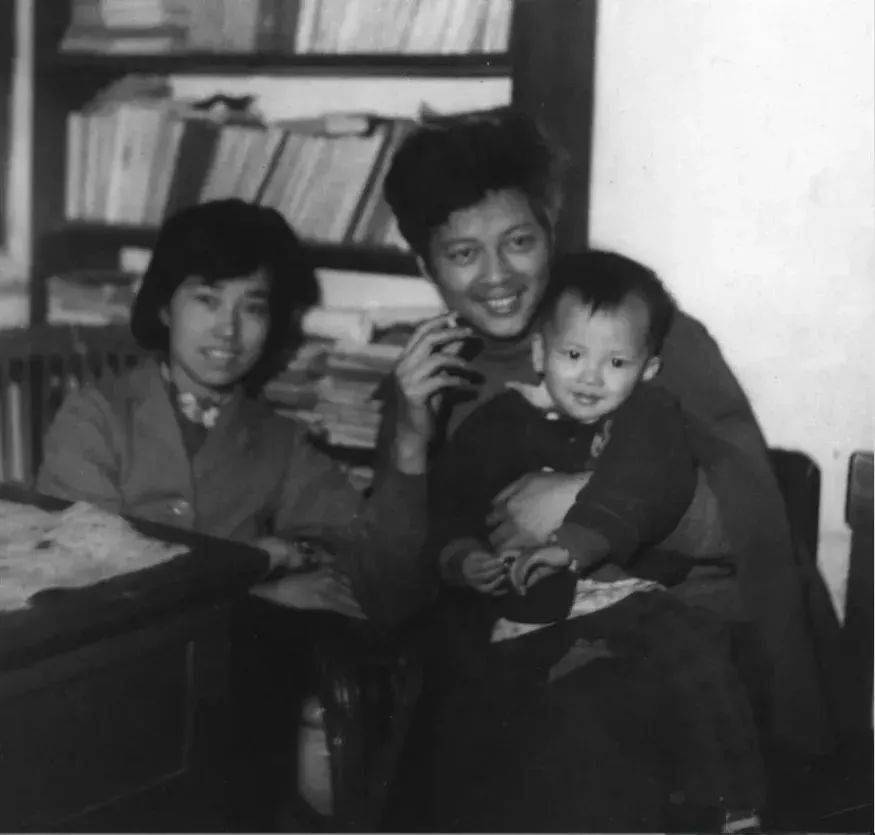

从浦阳江畔到西子湖畔,一条扎根传统的艺术之路。1941年,吴山明出生在浙江省浦江县前吴村。这片被浦阳江滋养的土地,自古便是人文荟萃之地——元代黄公望曾在此描摹山水,明代“浙派”画家的笔墨气息至今萦绕在古村落的白墙黛瓦间。童年的吴山明,最爱蹲在村口看老人编竹篮、农妇晒稻谷,那些带着烟火气的身影,成了他最早的“绘画模特”。田埂上的速写本、祠堂里的老壁画,悄悄埋下了他对“人物”与“生活”的亲近感。

中国近现代名家画集

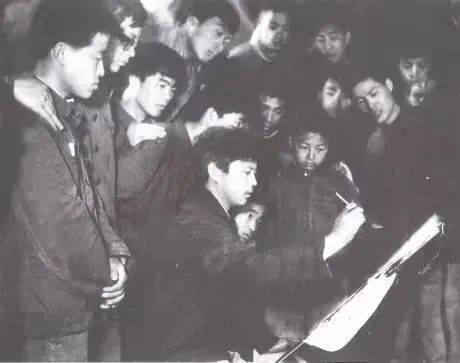

15岁那年,吴山明考入浙江美术学院(今中国美术学院)附中,正式叩开艺术大门。彼时的浙江美院,正是浙派人物画的“发源地”:潘天寿、方增先、李震坚等前辈正带着“让中国画走进现实”的信念,探索传统笔墨与现代人物的融合。在附中的四年里,吴山明像海绵一样吸收养分——白天临摹任伯年的人物册页,琢磨线条如何“力透纸背”;晚上对着石膏像练素描,思考造型如何“形神兼备”。他常说:“方增先老师教我‘画人先画心’,不是画眼睛的形状,是画眼睛里藏的情绪。”

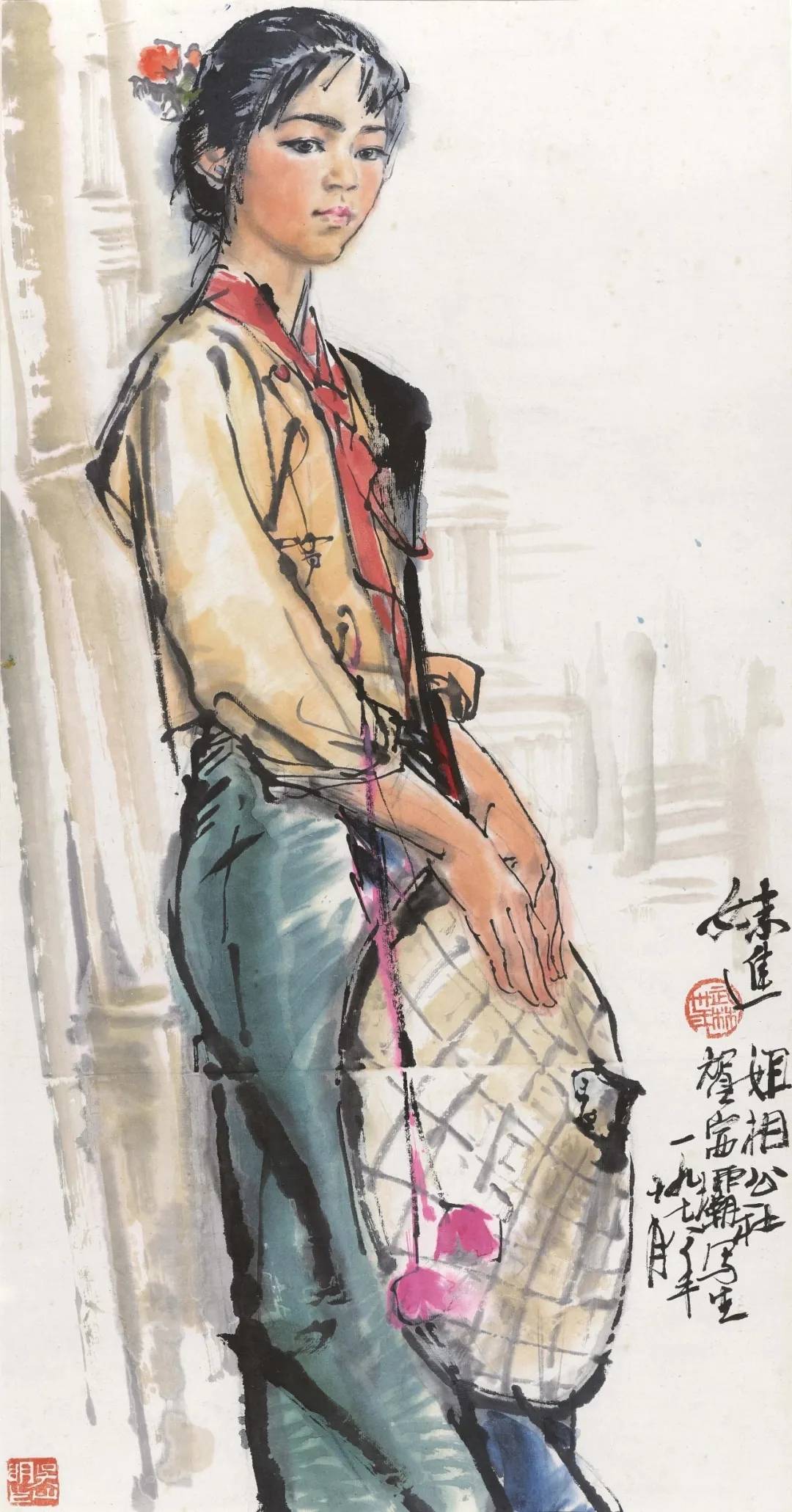

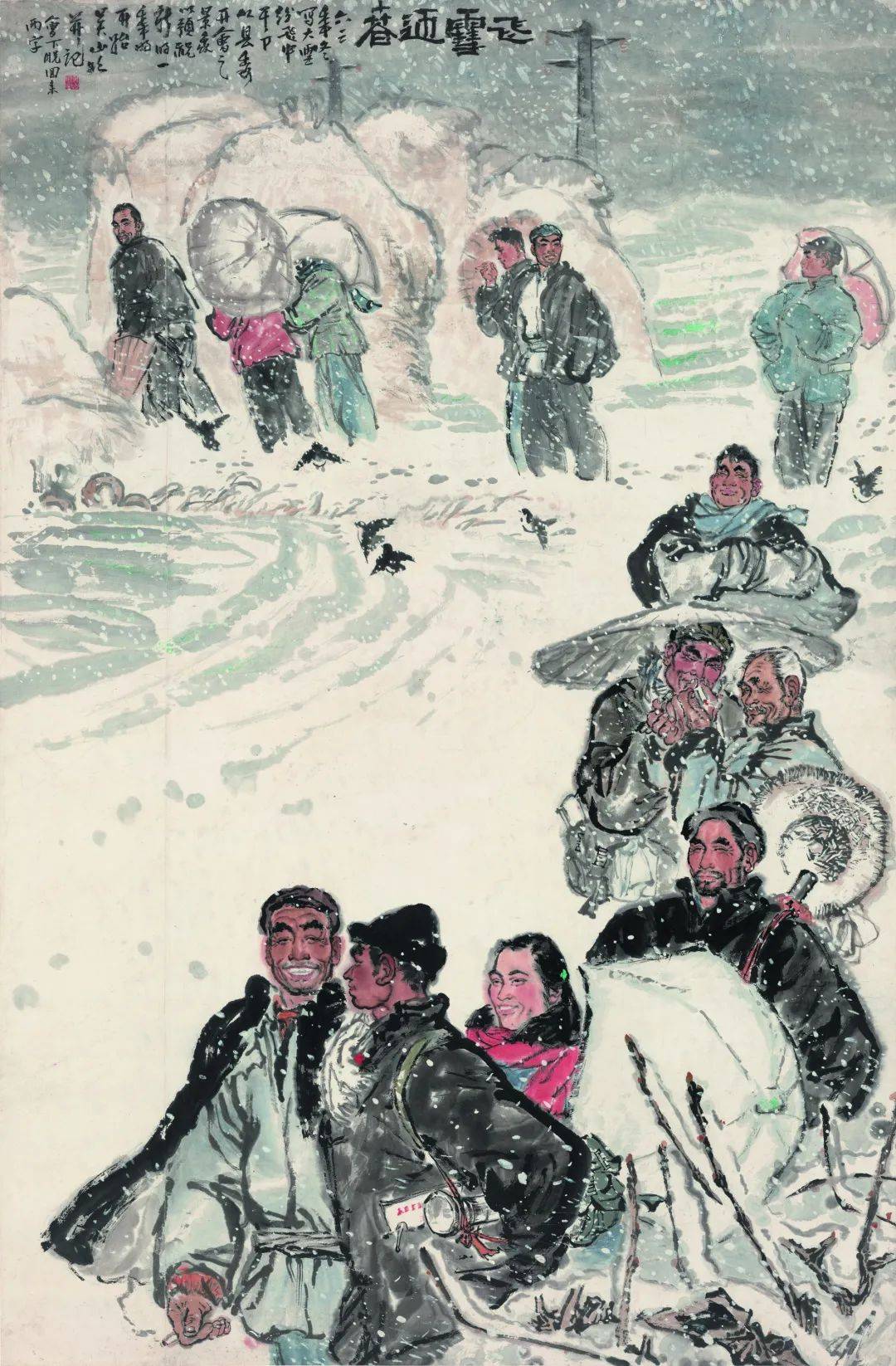

1960年,吴山明升入浙江美术学院中国画系人物专业,四年本科生涯成了他艺术观的“定型期”。他跟着老师跑遍浙江的农村、工厂:在蚕桑之乡写生蚕农喂蚕的姿态,笔尖跟着桑叶的轻颤游走;在钢铁厂画工人炼钢的场景,用遒劲的线条表现汗水浸透的工装。1964年,他的毕业作品《送粮》惊艳校园——画面里两个农民扛着粮袋,背影佝偻却透着力量,淡墨铺陈的田埂与浓墨勾勒的肩颈形成对比,没有华丽色彩,却让人看见“生活的重量”。这幅画让业内记住了这个年轻人:“他的笔墨里有‘根’,扎在泥土里。”

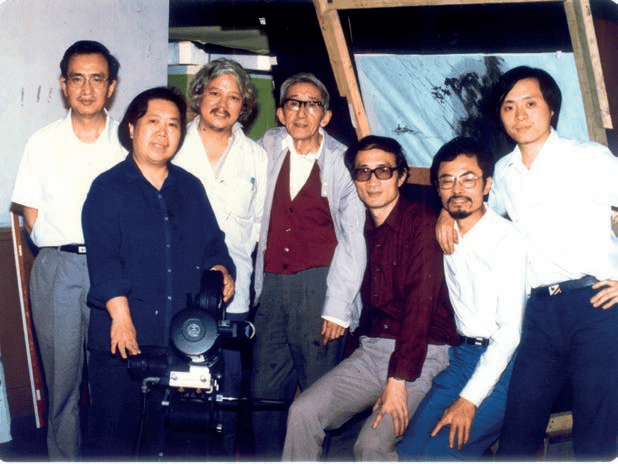

毕业后,吴山明选择留校任教,这一留,便是近六十年。从附中教师到中国画系教授、博士生导师,从系主任到造型艺术学部主任,他的身份换了又换,却始终没离开“讲台”与“画案”。有人问他为何守着校园,他笑答:“浙派人物画不是‘老古董’,得有人教年轻人怎么接过来、传下去。”这份坚守,让他成了浙派文脉里“承上启下”的关键一人。

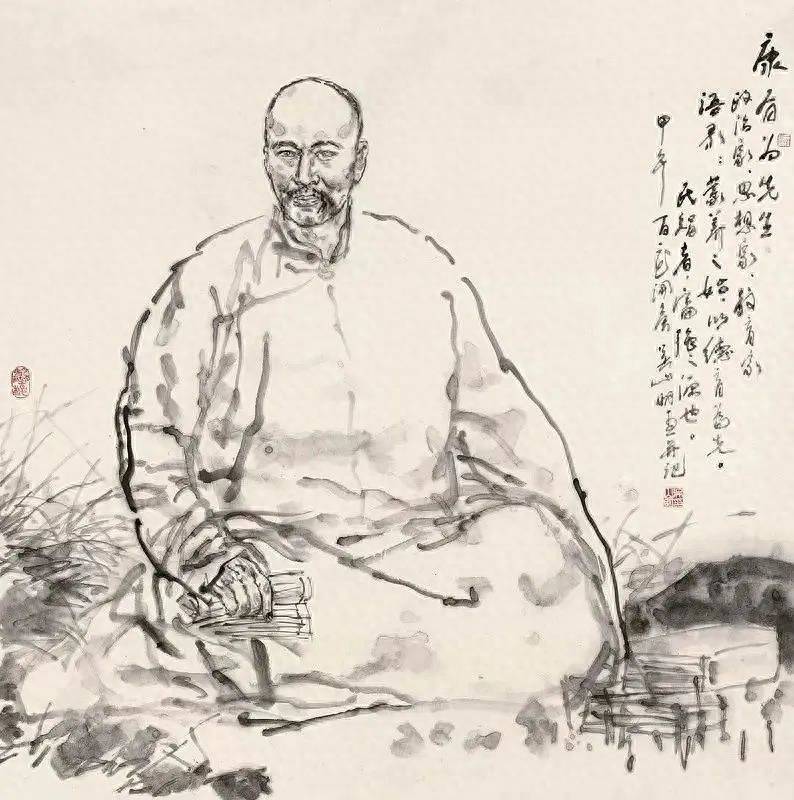

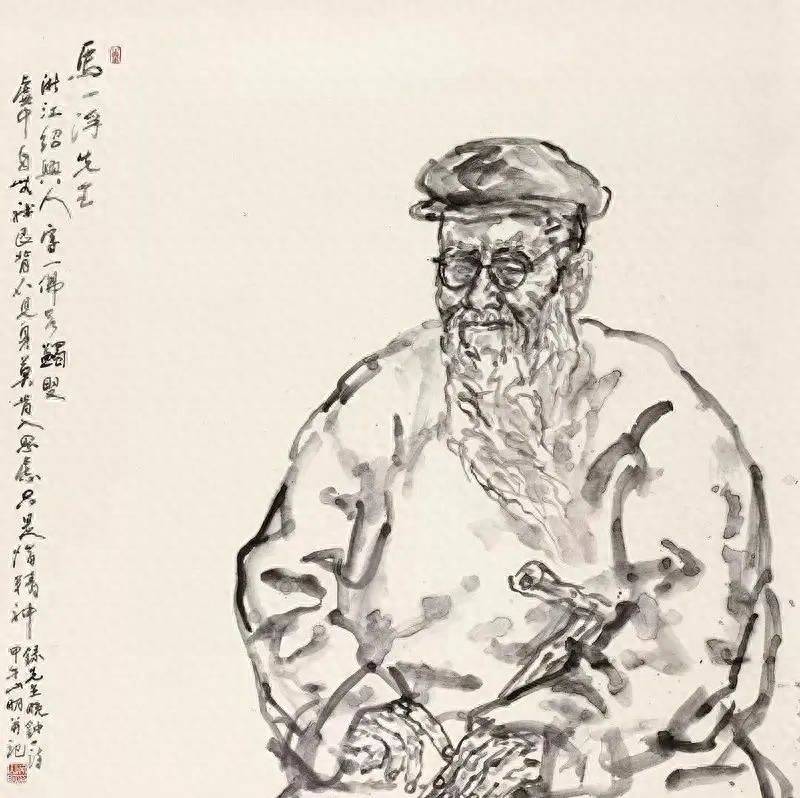

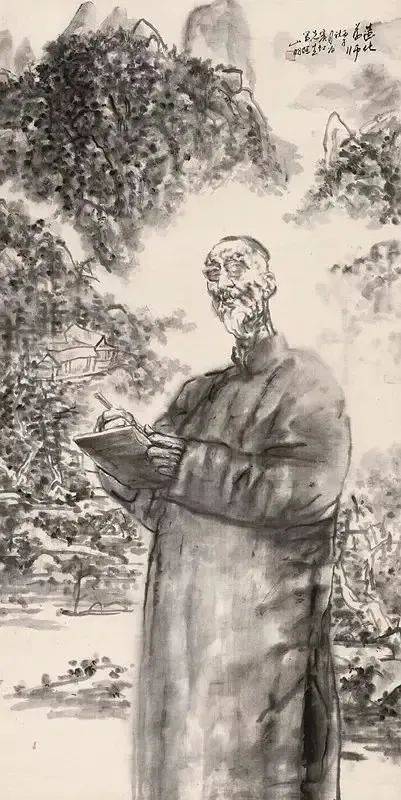

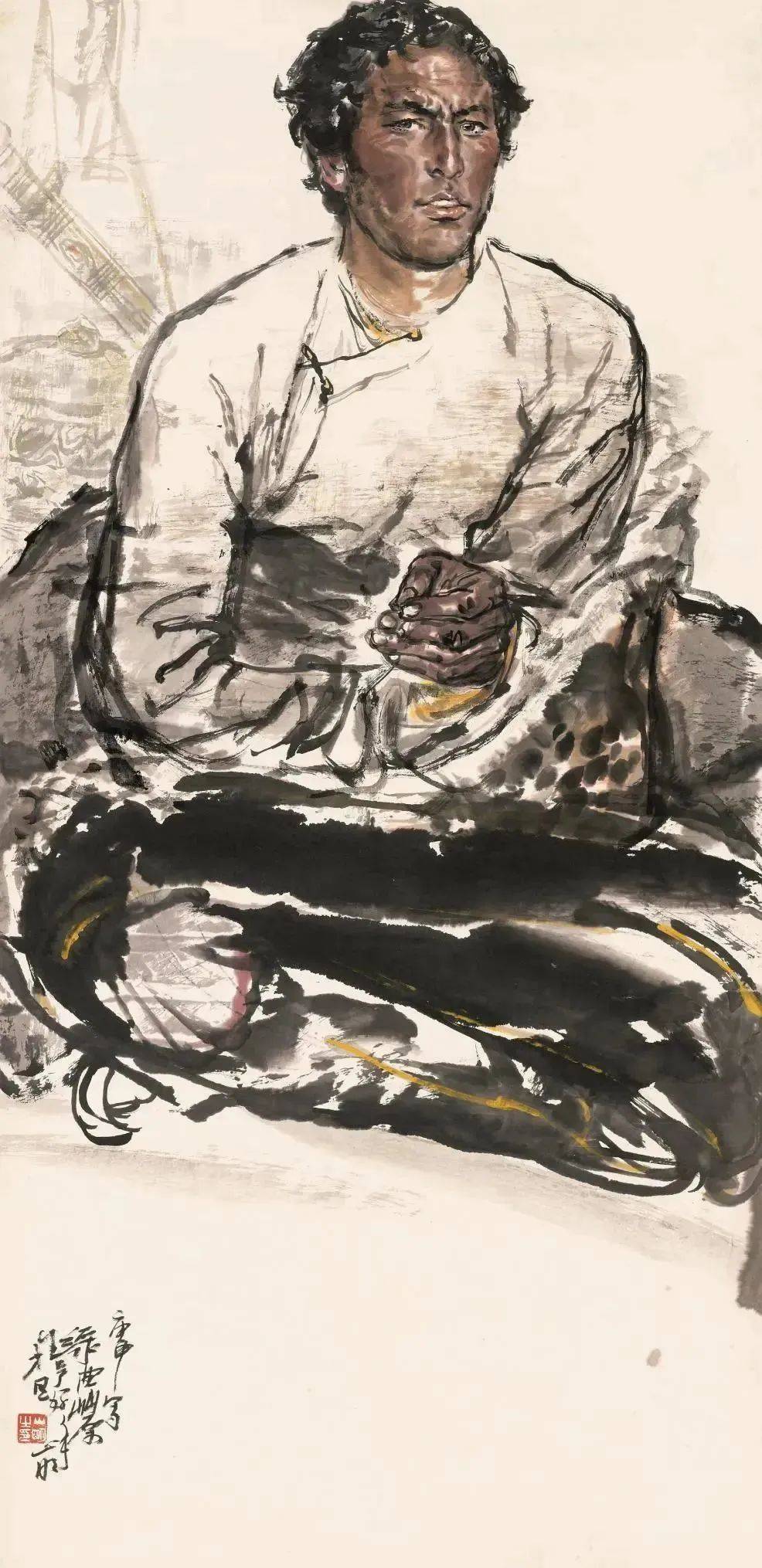

在当代中国画坛,吴山明的名字总与“宿墨”紧紧相连。所谓“宿墨”,是搁置多日、沉淀后的墨汁,古已有之,却鲜少有人像他这样,把宿墨用成“表达人物灵魂的语言”。看他的画,你会发现:墨色不是简单的“黑”,而是有层次的——淡墨像晨雾,浓墨像深潭,枯墨像老树皮,每一笔都在“说故事”。

这背后,是吴山明对“笔墨”的深刻思考。上世纪七八十年代,不少画家跟风学西画,有人说“传统笔墨太老了”,他却较真:“笔墨是中国画的魂,丢了魂,画得再像也不是中国画。”他开始琢磨:怎么让笔墨既能表现现代人物,又不失东方韵味?一次偶然,他发现搁置一周的墨汁蘸笔后,落纸会有“涩涩的晕染”——淡的地方像水汽漫开,浓的地方像墨迹沉淀,恰似人心里说不出的情绪。

从此,吴山明一头扎进“宿墨试验”:他试过不同浓度的墨汁、不同种类的宣纸,甚至在墨里加过少量清水调“枯润”,终于总结出“宿墨三层法”:先用淡宿墨铺人物轮廓,让宣纸自然晕化出“朦胧感”,像人藏在光影里;再用浓宿墨勾眉眼、手部,抓住“神态焦点”,比如老人眼角的皱纹、姑娘抿嘴的弧度;最后用干笔蘸宿墨皴擦,让墨色“枯涩”,模拟岁月在人身上留下的痕迹。

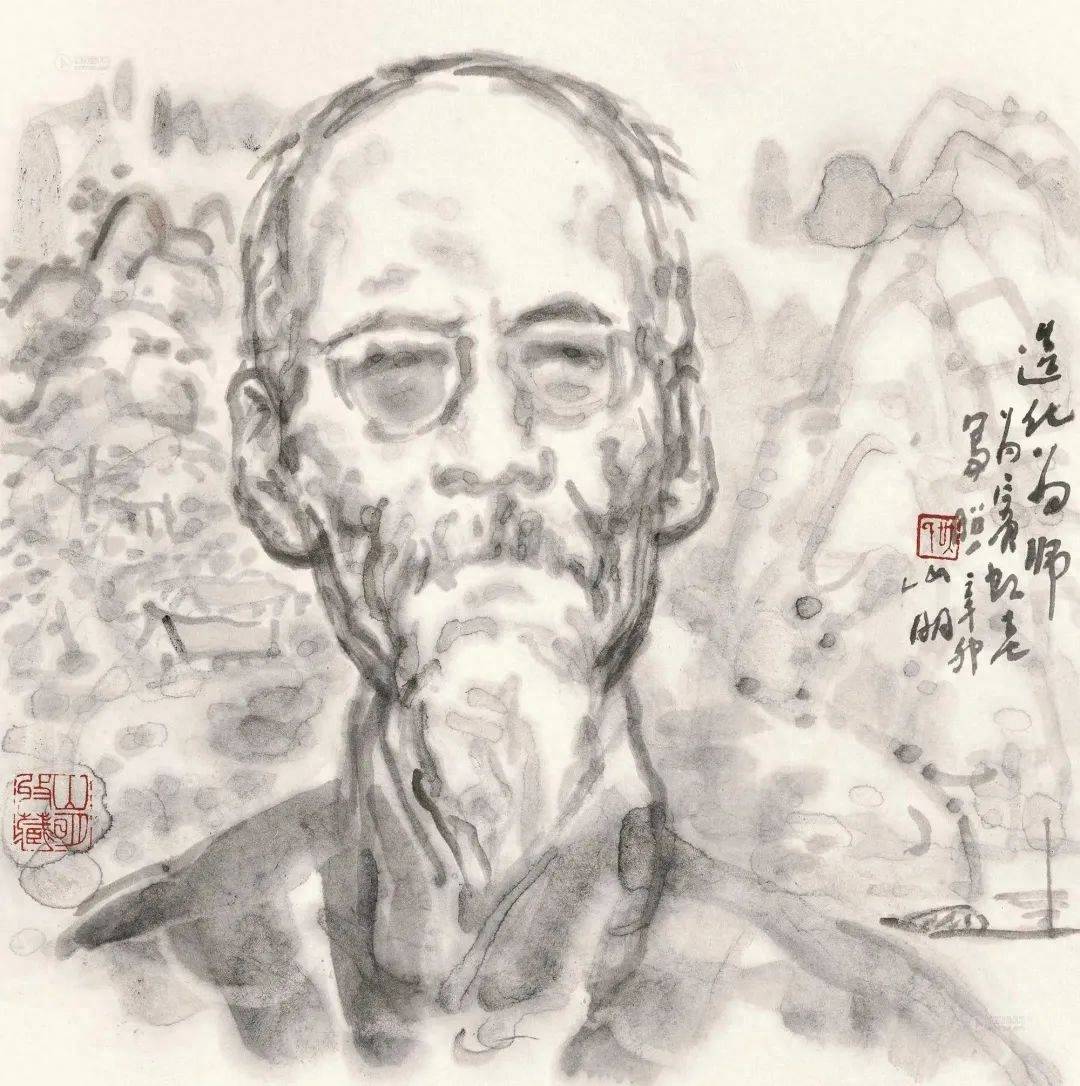

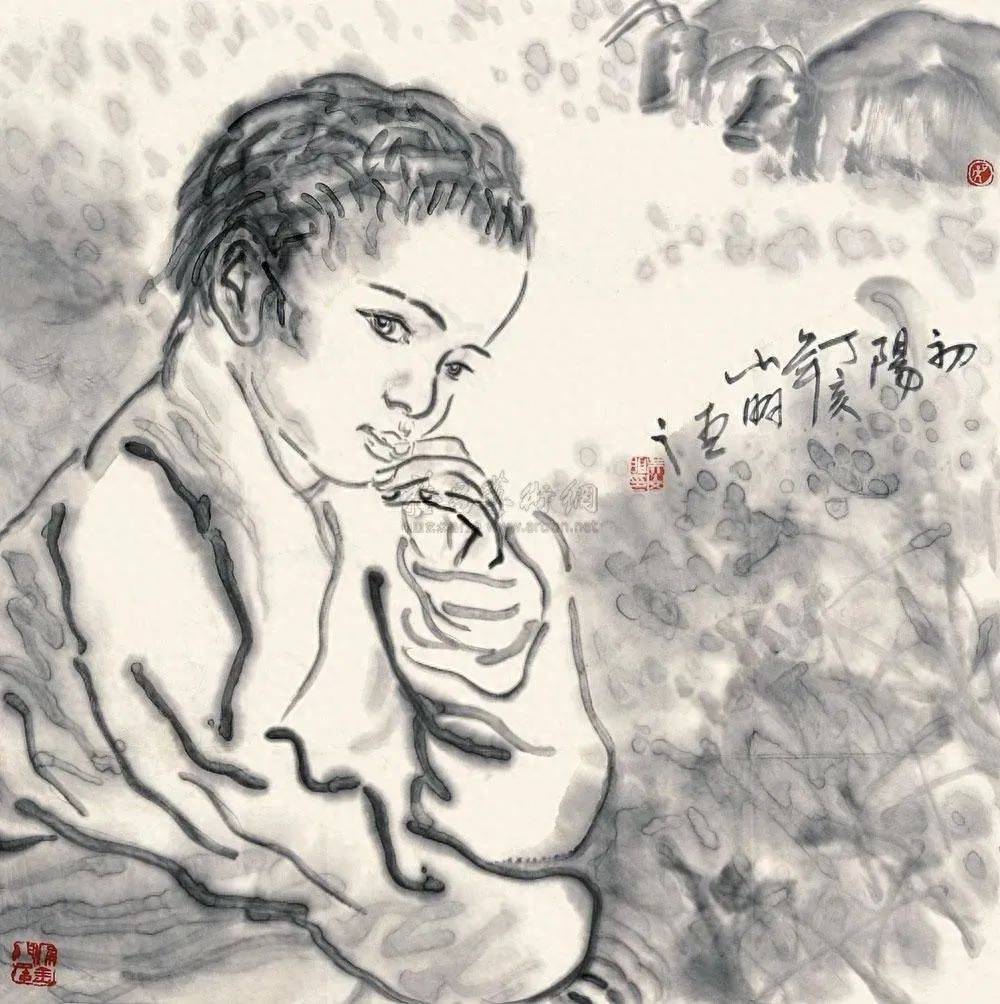

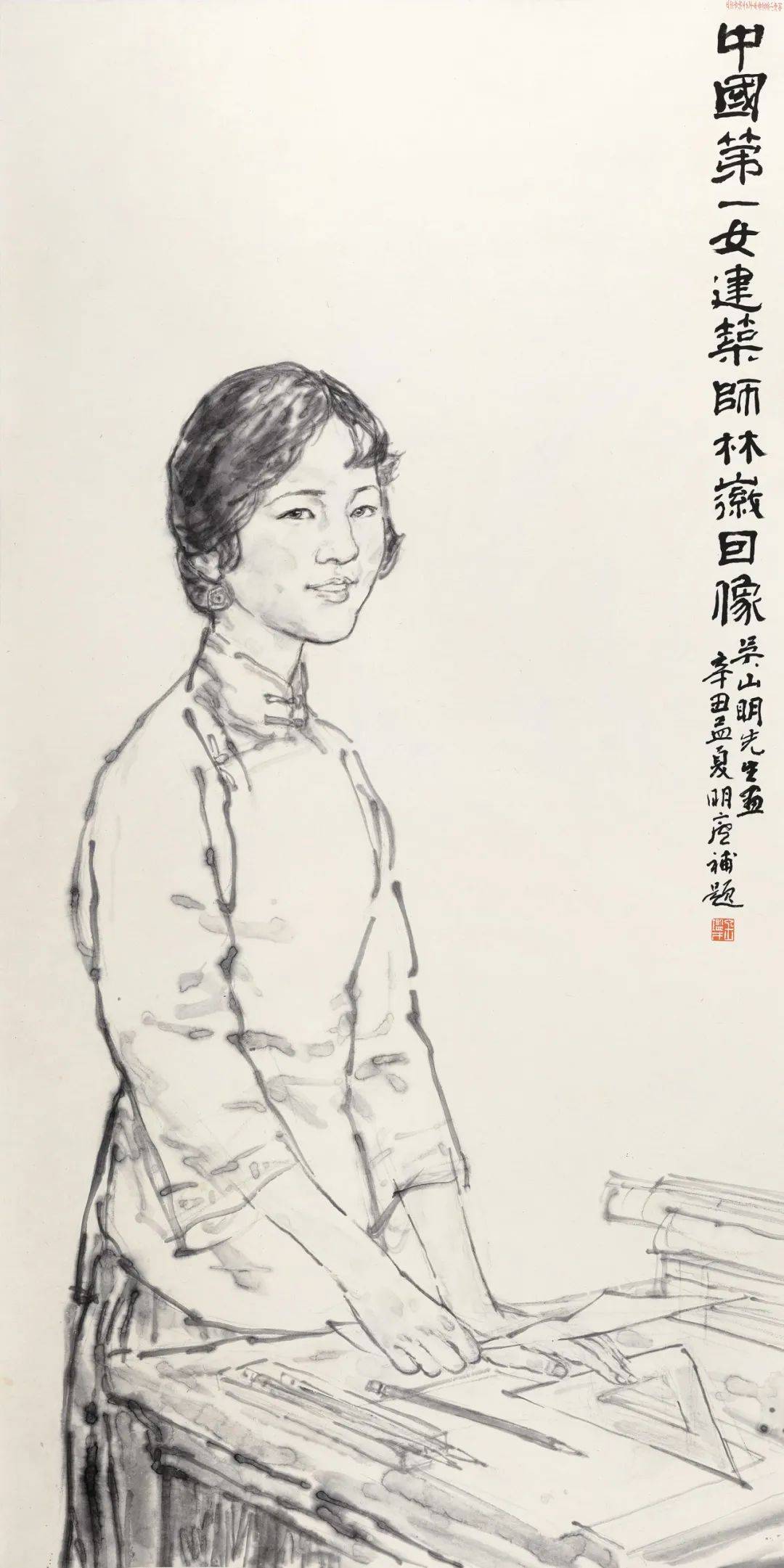

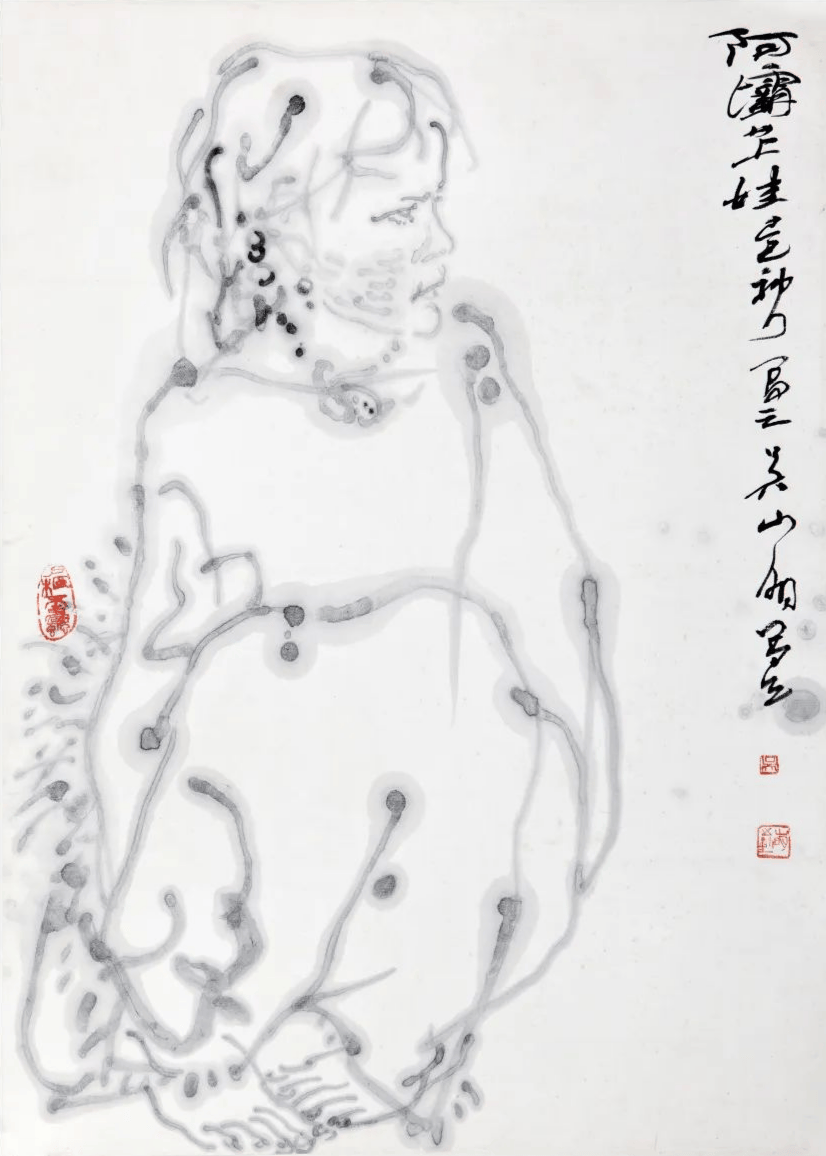

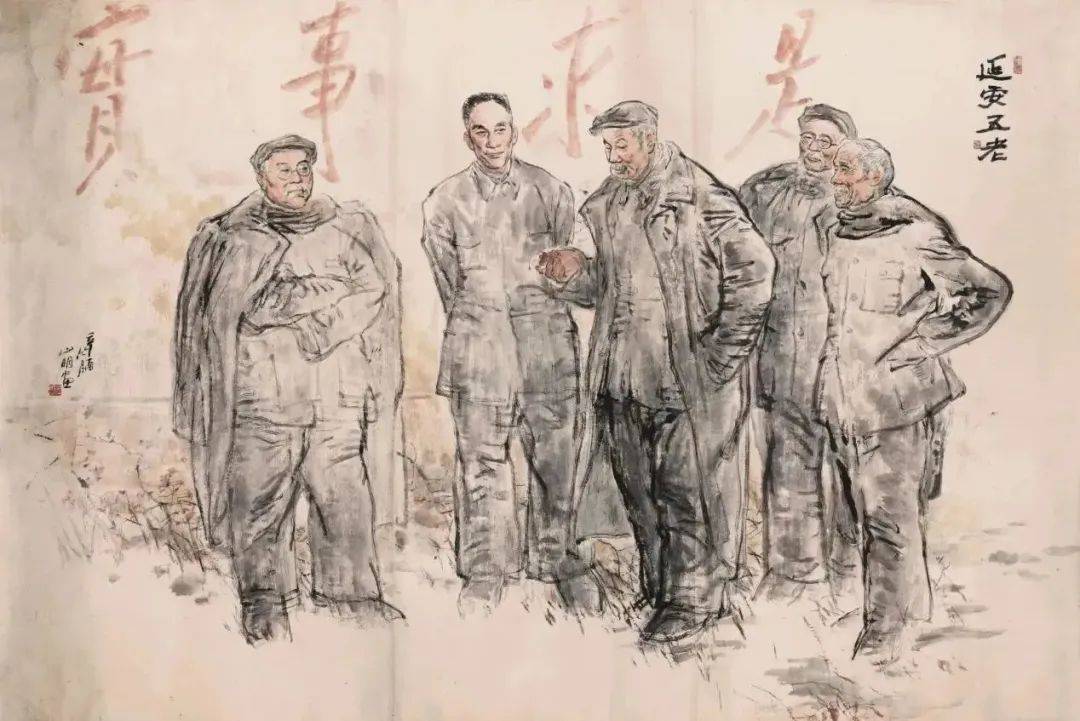

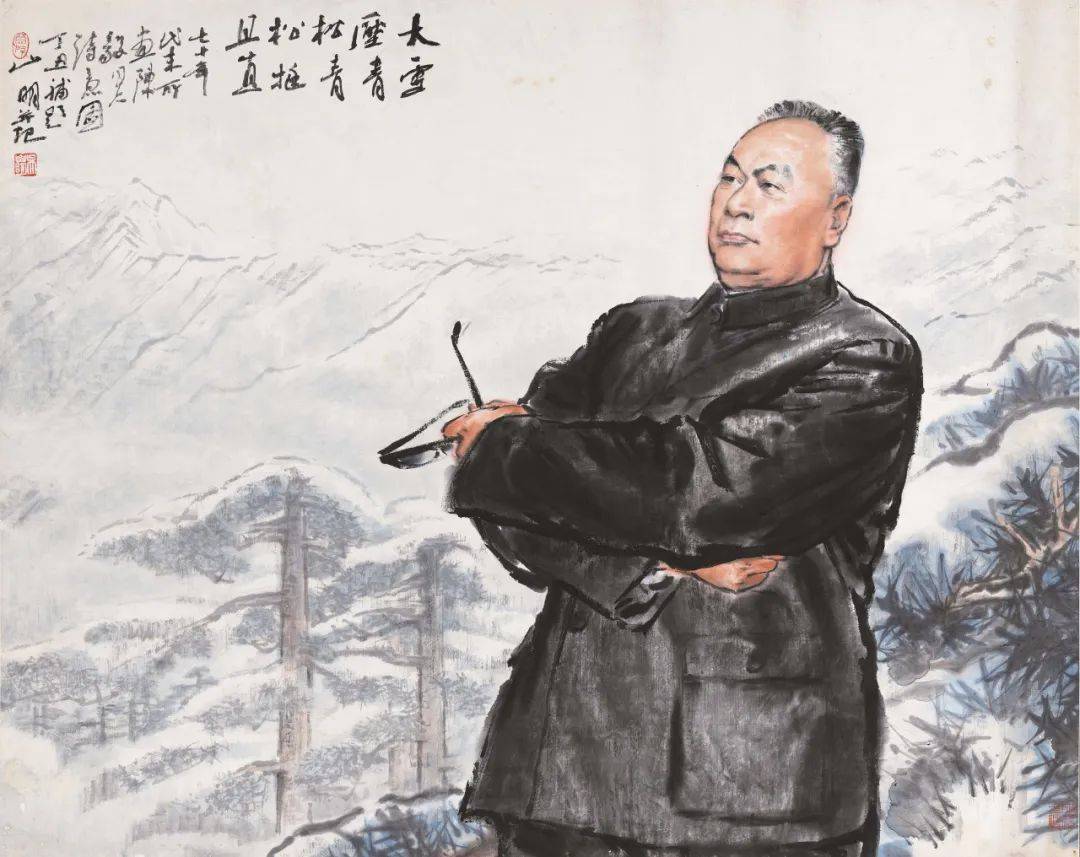

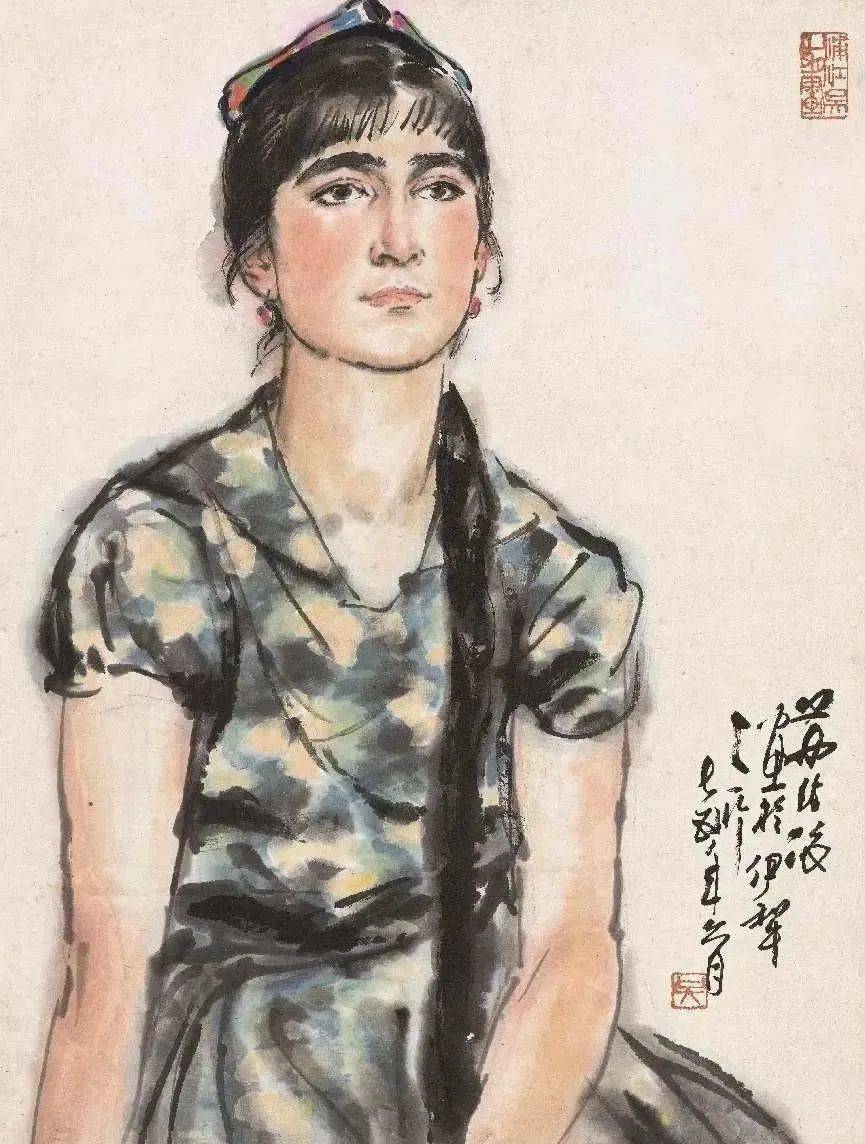

这套技法,在《阿诗玛》系列里美得让人惊叹。画中彝族姑娘阿诗玛,头巾用淡宿墨轻轻铺过,像山间的云;眼睛用浓宿墨一点,亮得像溪水里的星;脸颊用干笔扫过,带着高原阳光晒出的“淡红”,明明是黑白画,却让人看见她红扑扑的脸、怯生生的笑。后来他画《黄宾虹像》,用厚重的宿墨堆出画家的额头,墨色沉淀得像黄宾虹一生研究的笔墨;画《潘天寿像》,用枯硬的宿墨勾颧骨,笔锋里带着“宁折不弯”的硬气——看画的人不用看落款,就知道“这是吴山明画的,有他的温度”。

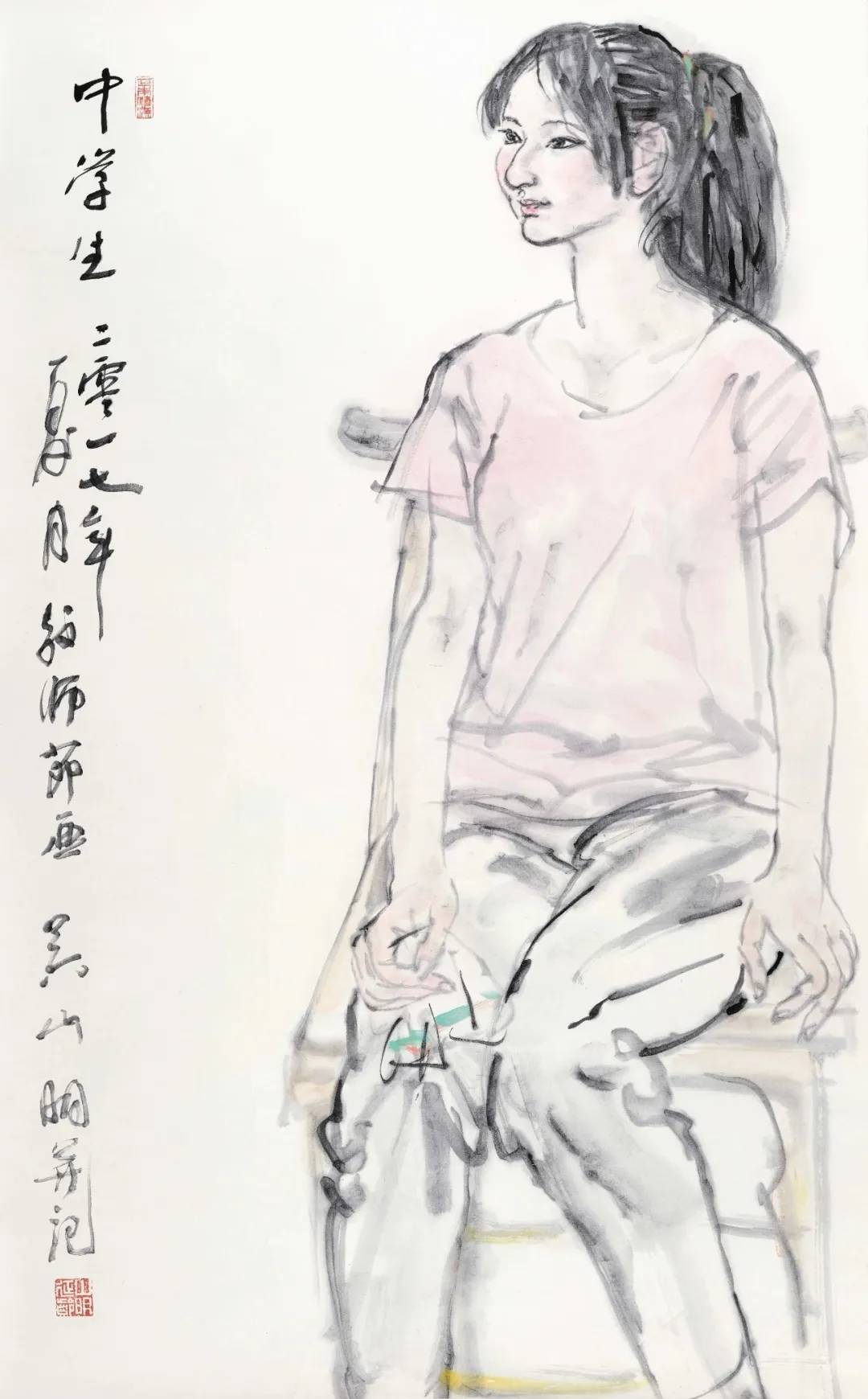

他从不把“宿墨”当“技巧炫技”。有学生问他“怎么把宿墨用好”,他说:“你先想,这个人经历了什么?老农的手,墨要‘沉’,因为他握了一辈子锄头;小孩的脸,墨要‘轻’,因为他眼里全是光。笔墨跟着人走,不是人跟着笔墨走。”所以他的《高原系列》里,藏族牧民的脸被宿墨晕得模糊,却能看见风沙吹过的粗糙;《江南水乡》里,船娘的裙摆用淡宿墨扫过,像水波在动——他画的不是“像不像”,是“对不对”,是人物心里的那口气。

在中国美术学院,吴山明的名字是“传奇”——从1964年留校到2021年,近六十年教学生涯,他带过的学生能坐满一整个展厅,尉晓榕、王赞、袁进华这些当代画坛的中坚力量,都曾是他画室里的“小年轻”。他常说:“一个画家的价值,不是自己画了多少画,是教出多少能‘接着画’的人。”

他的课堂,从来不在画室里“关起门讲”。每年春天,他都带着学生往乡下跑:去浦江老家画村口的老木匠,看他手指怎么捏凿子;去安徽徽州画晒秋的农妇,记她围裙上的补丁怎么摆;去云南丽江画纳西族老人,听她讲老故事时嘴角怎么动。学生的速写本画满了,他不催“画笔墨”,先问“你跟他聊了吗?他儿子在外打工,他天天等电话——你画他的眼睛,要画出‘等’的样子。”

教传统笔墨时,他更像个“分享者”,从不藏着掖着。他会把自己临摹的任伯年册页给学生看,圈出“这里的线条像跳舞,因为任伯年爱看戏”;会把调宿墨的罐子端到课堂上,告诉学生“墨放三天最好,太新没沉淀,太老发灰”。有学生怕“学了宿墨就不像自己了”,他说:“学我不是画得跟我一样,是学‘怎么找到自己的笔墨’。我用宿墨画人物,你可能用焦墨画山水——根扎在传统里,枝丫才能往天上长。”

除了中国美院,他还兼任浙江大学、浙江理工大学、上海同济大学的教授,甚至成了浙江师范大学的“终身荣誉教授”。在浙大的课堂上,他给非美术专业的学生讲“中国画里的人物情”;在浙江理工大学,他带着设计专业的学生琢磨“传统笔墨怎么进现代设计”。有人问他“跑这么多学校累吗”,他摆摆手:“艺术不是美院的‘专利’,能让更多人爱上中国画,累点算啥?”

翻开吴山明的“履历”,你会惊讶于他的“多重身份”:中国美术家协会理事、浙江省美术家协会副主席、西泠书画院院长、杭州市文联名誉主席……从画坛到社会,从讲台到公众,他始终在做一件事:让中国画“走出画室,走进生活”。

作为浙江省政府参事、杭州市政府文化顾问,他总想着“怎么让更多人看见中国画的好”。杭州西湖边的文化长廊,他提议挂浙派人物画的复制品,配上“画里的故事”;社区里的老年大学,他带着学生去教老人画速写,说“不用画得好,开心就行”;甚至街边的文创店,他建议把浙派人物画印在帆布袋上,“让年轻人背着‘艺术’逛街”。

他还总说“中国画要‘走出去’”。作为浙江省国际美术交流协会会长,他带着浙派人物画去法国、日本、韩国办展。在巴黎的展厅里,外国观众围着他的《阿诗玛》问“这墨怎么能画出‘光’”,他笑着用手比划“这是中国的‘含蓄’——不说透,却都在画里”。他还在浙江开明画院办“中外画家交流班”,让外国画家学用毛笔,中国画家学看西方造型,“不是比谁好,是看怎么‘互相懂’”。

更难得的是,他把“责任”扛在肩上。作为第八届全国人大代表、浙江省人大代表,他提的建议总离不开“艺术”:“要保护老画家的创作环境”“要给年轻画家找展示平台”“要让中小学开‘毛笔课’”。有人说“这些事费神”,他说:“我是画画的,也是‘中国人’——艺术好,国家才更有‘味道’。”

2021年2月4日,吴山明在杭州离世,享年80岁。那天,中国美术学院的学生自发在画室摆上他的画册,有人轻声说:“吴老师走了,但他教我们‘画人先画心’,我们记着呢。”

如今再看他的画,《送粮》里的农民依旧扛着粮袋,《阿诗玛》的眼睛依旧亮着,《高原牧民》的脸依旧带着风沙的痕——那些笔墨里的温度,从来没凉过。他用一生证明:浙派人物画不是“博物馆里的老物件”,是能跟着时代走的;传统笔墨不是“老古董”,是能画出现代人心情的。

这就是吴山明——一个从浦阳江畔走出的画家,用宿墨晕染出人物的魂,用讲台守住艺术的根,用脚步让中国画走进烟火里。他没留下什么“豪言壮语”,只留下一帧帧画,和一句对学生说的话:“画画要‘真’——对笔墨真,对人物真,对自己真。”而这份“真”,就是他留给我们最好的礼物。

乙巳年春 张占峰于京华云海轩

文章作者:张占峰

张占峰,生于北京,现任北京走近画家编辑部主编,是中国书画艺术领域颇具影响力的资深编辑与研究者。多年来,他在美术评论领域颇有建树。他深耕此域,笔耕不辍,曾为诸多美术名家撰写评论文章,篇数颇丰。其评论既具专业洞察,又能精准捕捉作品特质,在业内积累了一定影响,是美术评论界值得关注的研究者。 以专业视角与深厚积淀,在艺术出版界形成了独特的学术风格与行业影响力。其职业生涯以艺术出版为核心阵地,深耕细作多年。

期间,他主编和编著了《传承-中国书画精品》《走近画家》《大家风范》《中国当代画坛精品集》等系列画集,以及《中国近现代名家画集》《中国当代名家画集》等多部精装画集。 这些作品均由北京工艺美术出版社、天津人民美术出版社、西泠印社出版社、荣宝斋出版社等国内顶尖艺术出版机构出版,累计编辑及主编艺术著作、画集逾百部,发行总量近一百多万册。 所编著的作品涵盖中国书画理论研究、名家作品集、美术评论等多元范畴,既注重学术深度的挖掘,又兼顾艺术表现力的呈现,实现了专业性与观赏性的有机统一 。因其编著作品突出的文化价值与广泛的艺术影响力,多部被中国国家图书馆列为馆藏图书,成为研究中国书画艺术的重要文献资源,为推动中国书画艺术的传承、研究与传播作出了切实而深远的贡献。

发表评论 评论 (4 个评论)