《木兰辞》这首长诗,作为我们今天最熟悉的作品之一,常出现在教科书中。尽管它被归类为南北朝时期北朝的乐府诗,但通过诗中展现的称谓、风物和历史事件,我们不难发现,这首诗的创作时间跨越了从北魏到唐朝的多个历史时期。很可能,历代的诗人都为这首诗的诞生贡献了力量,共同创作了这一流传千古的作品。

《木兰辞》的最初内容,显然是歌颂了北方女子对父亲的深厚孝心。在诗中,木兰从一纸国家征兵的公文中得知,年老的父亲被征召入伍,而木兰的家中并没有成年儿子可以代替父亲去从军。于是,她决定替父从军,凭借过人的勇气和智慧,在战场上立下赫赫战功。

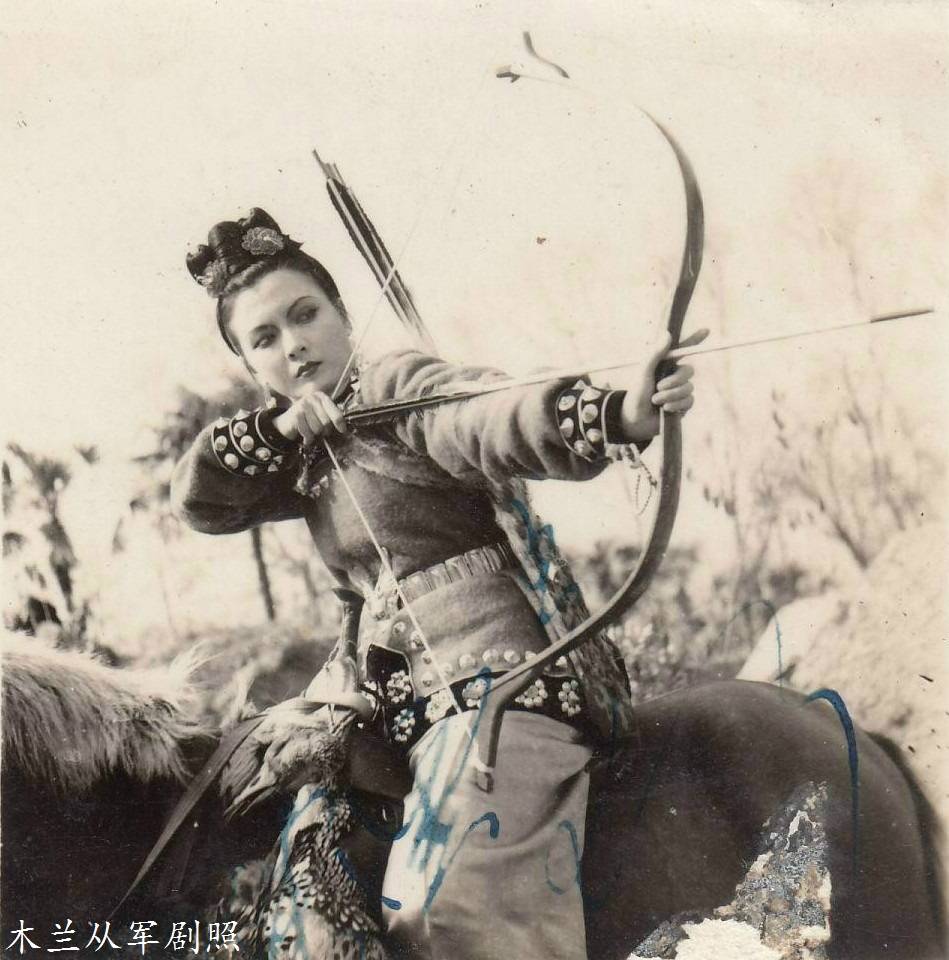

然而,进入民国时期,国家动荡,战火纷飞。在日军入侵之际,许多文艺工作者为了激发人民的抗战热情,开始对木兰的形象进行再创作。她从单纯的孝女,变成了保卫家园的英雄。在当时,许多电影公司纷纷拍摄关于木兰的影片,重点突出了她作为战士保家卫国的勇敢事迹。最为典型的,便是上海“孤岛”时期的电影《木兰从军》。电影中,木兰从军后英勇奋战,成功打退外敌,剧中的敌军显然是隐喻当时的日本侵略军。

因此,木兰的形象在近现代解读中,逐渐形成了“孝顺父母”和“爱国情怀”这两大主题。她不再仅仅是一个为了父亲舍身的女子,还是一个具有家国情怀的女英雄。

不过,作为一名男性,任何看过《木兰辞》的人都不免产生一个疑问,特别是诗中那句“出门看火伴,火伴皆惊忙;同行十二年,不知木兰是女郎”,这到底该如何理解呢?从技术上讲,要瞒过十多年同行的战友几乎是不可能的。除非木兰从军后不久就被提拔为军官,拥有单独的休息、如厕和洗浴的场所。显然,在中国历史上,很少有士兵能够在这么短的时间内升职为将军。因此,木兰是如何在十二年内完全瞒过所有战友身份的呢?

回想我当年读到这首长诗时,我和其他男孩一样,都会感到困惑和好奇。我曾经和朋友们一起探讨这个问题,虽然我们并未走偏,也从未产生过任何猥亵的想法,但这个问题一直在我心中萦绕。而中国历代的文人,也对木兰的“秘密”有所讨论,但他们关心的却是木兰从军期间是否保住了自己的贞洁。对于他们来说,木兰不仅是个女英雄,更是一个无可亵渎的处女形象。

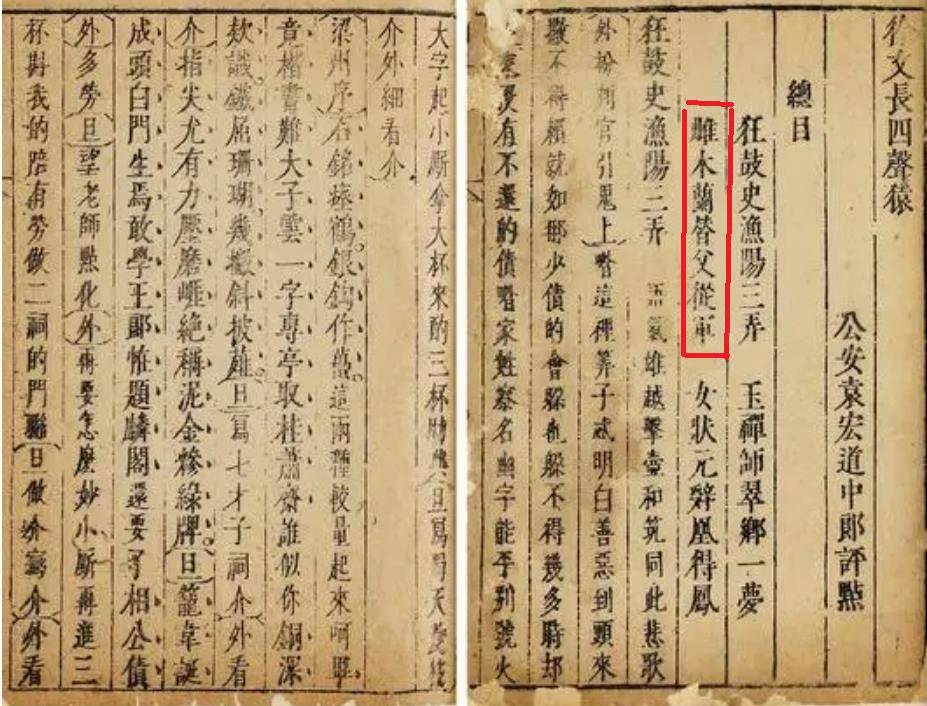

从古至今,文人对木兰的讨论常常涉及到她的贞洁问题,尤其是在明清时期,越来越多的作品开始关注木兰在军中的“清白”。从南北朝到唐朝,木兰的形象多集中在忠孝节义上。例如,唐代韦元甫的《木兰歌》便以歌颂木兰的忠诚和孝顺为主,强调她“忠孝两不渝,千古之名焉可灭”。

到了宋朝,理学的兴起让更多文人开始关注木兰的性别问题。刘克庄的《杂咏一百首·木兰》便提到:“出塞男儿勇,还乡女子身。尚能吞北虏,断不慕西邻。”虽然这反映了木兰的英勇,但特别强调她依然是个女子,似乎总有些让人不舒服。

进入元朝后,关于木兰的讨论开始更加注重她的性别问题。在《孝烈将军祠像辨正记》的碑文中,木兰被定性为“处子”,而她的姓氏也被记为魏氏。这一描述显示,文人们对于木兰的私人生活,尤其是她的贞洁问题,已经格外敏感,几乎每一段关于木兰的文字都在试图明确她的处女身份。

明朝时,礼教对女性的约束愈加严苛,木兰的形象也在文人们的笔下发生了变化。徐渭,这位在文学和艺术上都具有深远影响的大才子,曾创作过一部名为《雌木兰替父从军》的杂剧。在剧中,他不仅让木兰改姓花,成为了“花木兰”,还特别强调木兰从军期间保持贞洁,并且一再提到她绑着小脚。

剧中的父母甚至直接询问木兰:“你如何保证你回来的时候,依然是个处女?”木兰则回答:“娘,你尽放心,我一定会给你一个闺女儿回来。”这一情节,暴露了徐渭内心的矛盾,他对女性的“自由”态度仅限于对自己的要求,对于木兰这样的女英雄,他依然坚持必须保持贞洁,甚至连她的脚也要束缚。

这一点上,徐渭的态度为后代文人所继承。木兰的形象逐渐被更多的文人塑造成一个贞洁的象征,尤其是在清朝,关于她是否保持纯洁的讨论达到了顶峰。在清朝中后期,军队纪律松散,清兵中发生了大量奸淫妇女的事件。因此,清代文人更加强调木兰的贞洁,一些小说甚至描写了关于木兰淫乱的流言蜚语。

然而,幸好时至今日,我们的视角已经不再如此狭隘,银幕上的木兰形象也与过去大为不同。她不再仅仅是一个忠孝节义的女子,也不再是一个处女的代名词。今天的木兰,更加自由、独立、勇敢,成为了全新一代女性力量的象征。

发表评论 评论 (1 个评论)