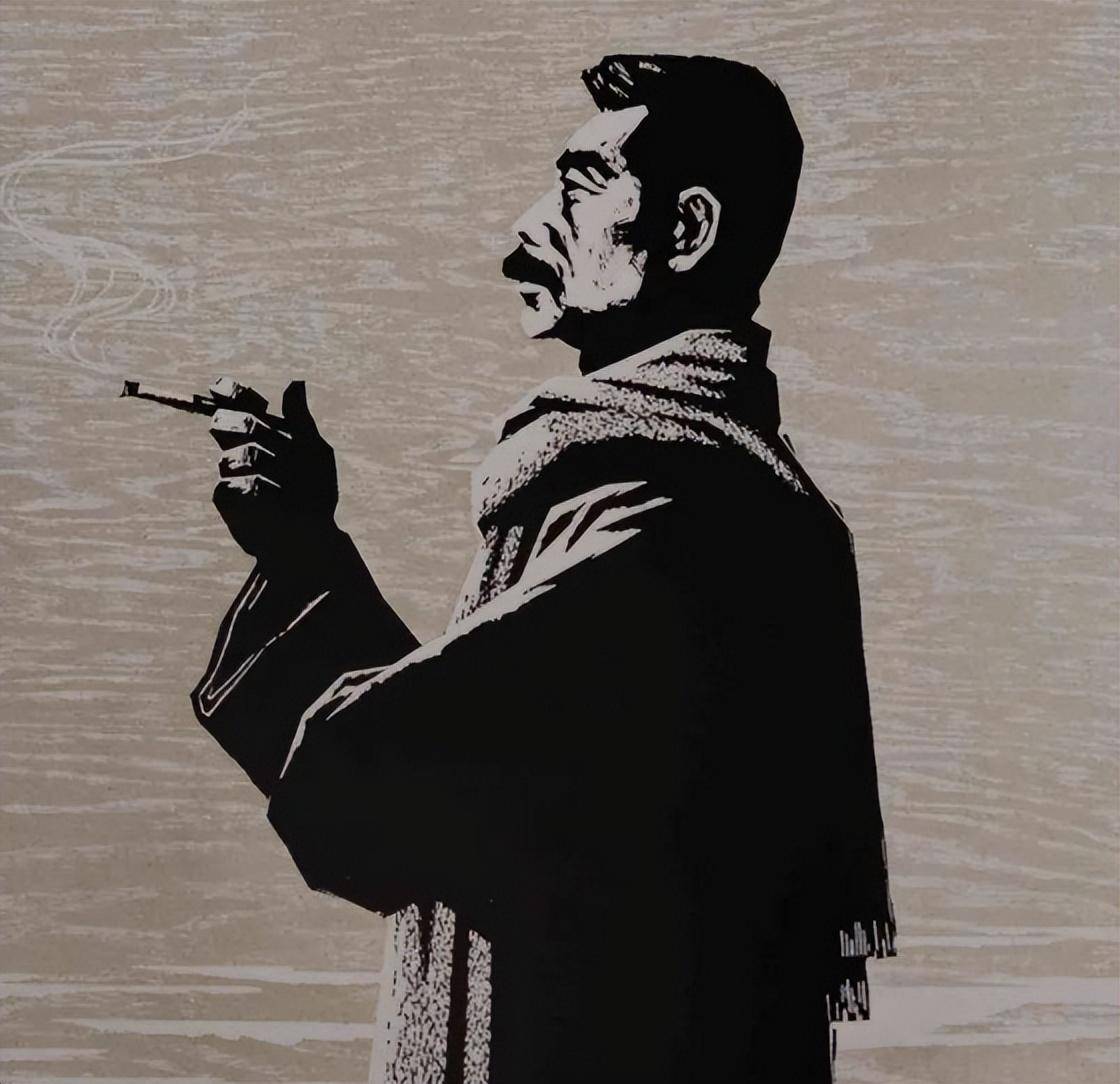

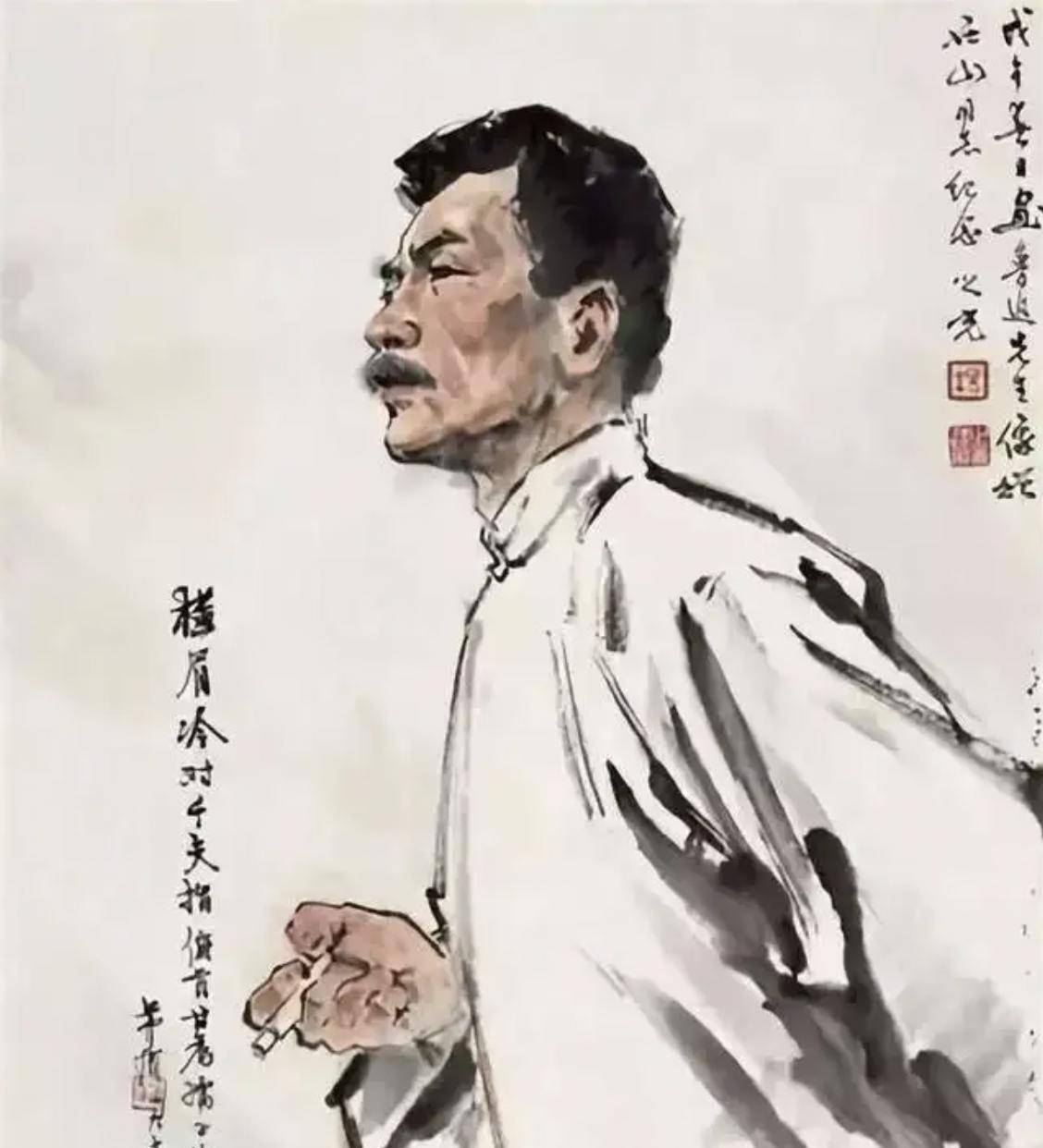

毛主席曾高度评价鲁迅先生,称其为“中国的第一等圣人”。他说:“如果孔夫子是封建社会的圣人,那么鲁迅则是现代中国的圣人。”这番话不仅彰显了鲁迅在中国文化和思想史上的重要地位,也表明了鲁迅作为新时代精神象征的独特身份。

很多人常感叹鲁迅去世得太早,未能留下更多的文学杰作。然而,自2010年起,社会上忽然出现了“教材去鲁迅化”的声音,这让大家猛然意识到,教材中鲁迅作品的比例正在逐渐减少,仿佛这位文学巨匠的影响正在被边缘化。

对于“去鲁迅化”这一现象,社会上众说纷纭。究竟“去鲁迅化”去掉了什么?这背后的意义到底是积极还是消极?引发了不少争议和深思。

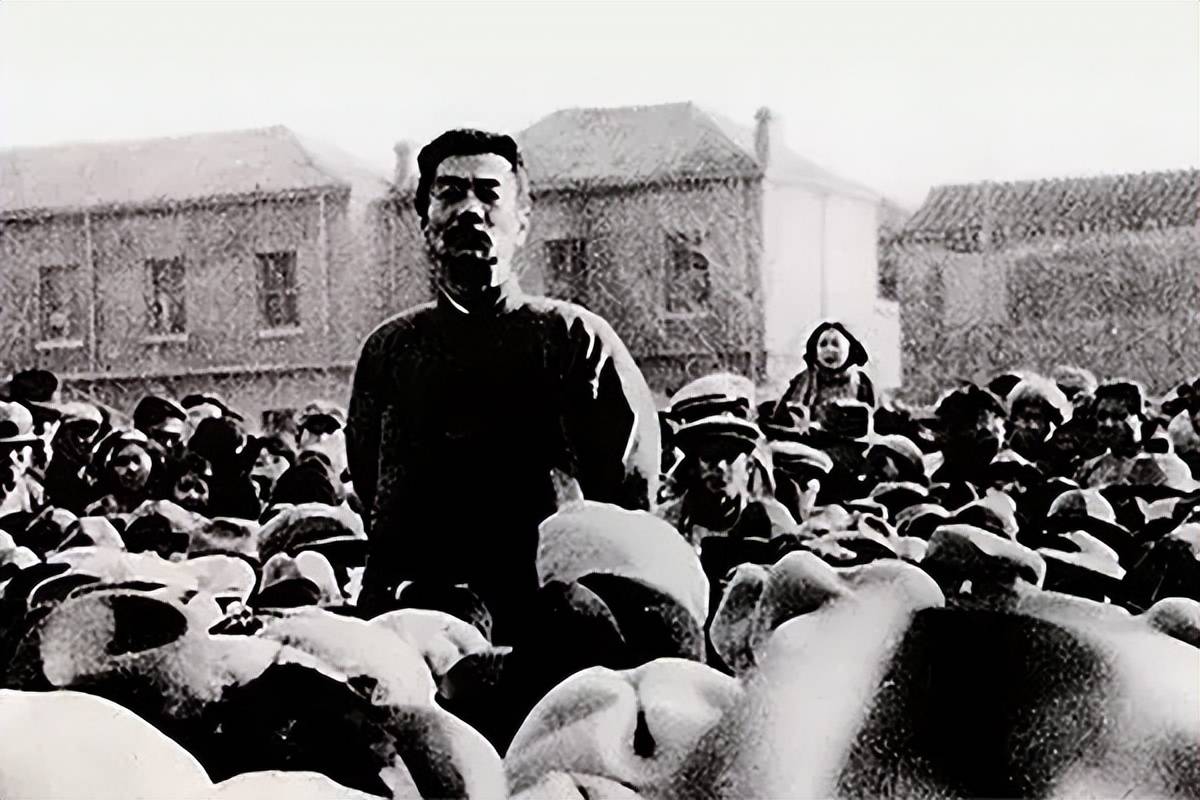

鲁迅一生恰如那句名言所言:“世界上本没有路,走的人多了,也就成了路。”中国近代文学和思想启蒙原本无路可走,是鲁迅打破陈规,开辟了通往新文化的道路,许多人追随他的脚步,最终形成了国民思想觉醒的光明大道。

毛主席评价鲁迅时说:“鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。”这句话几乎成了对鲁迅人生和事业的最终评价和认可。

在中国新旧文学交替之际,很多人仍固守旧习,而鲁迅敢于尝试白话文写作,开创了新的文学风格。他的作品中不乏像“在我的后园,可以看见墙外有两株树,一株是枣树,还有一株也是枣树”这样略显重复、啰嗦的句子,成为部分人批评鲁迅文章冗长的依据。

然而,我们需要理解的是,那是白话文刚刚兴起的年代,大家都在摸索新的表达方式。与其苛责鲁迅文字上的啰嗦,不如关注他如何从无到有,开启了中国文学新时代的大门。

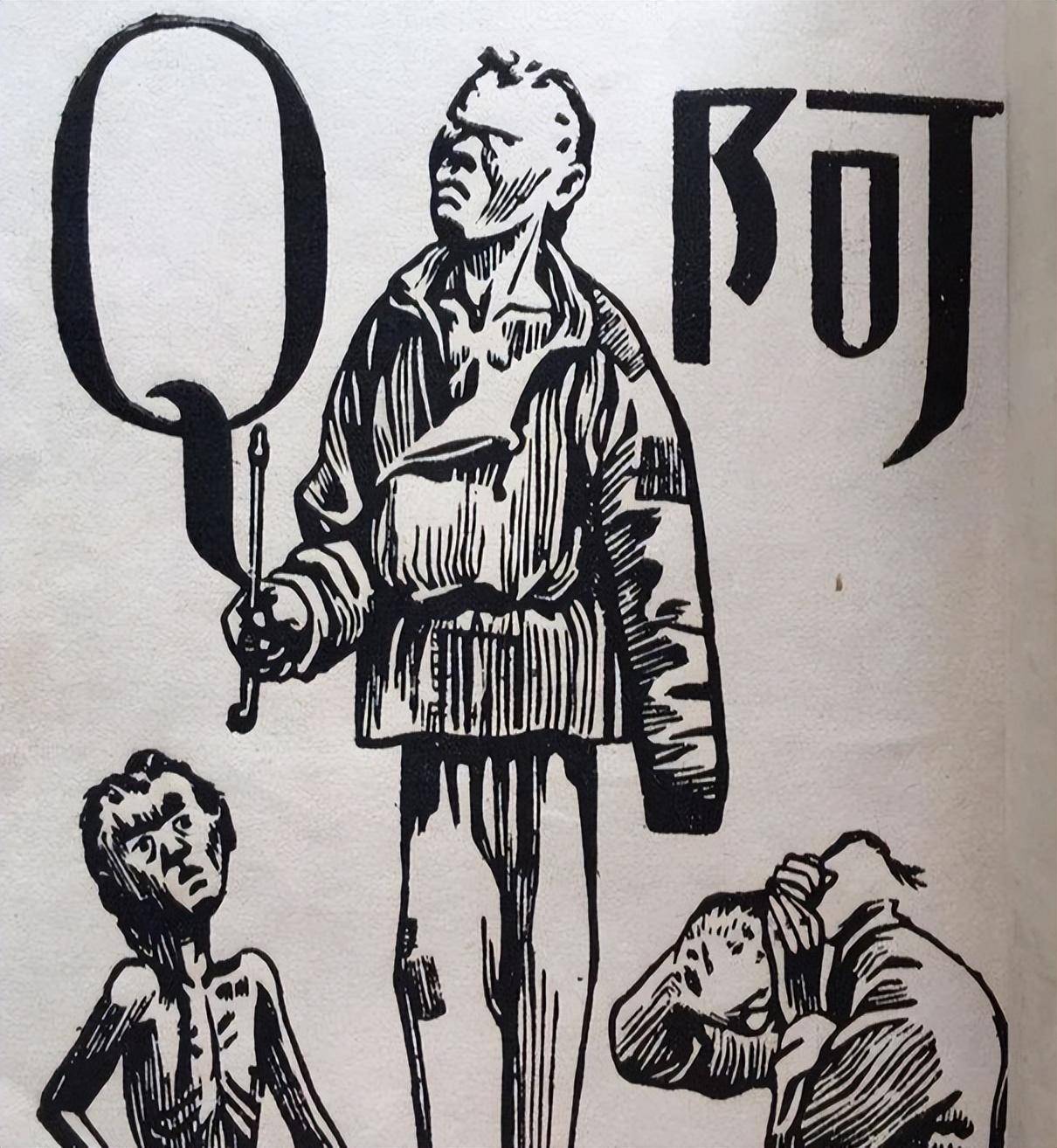

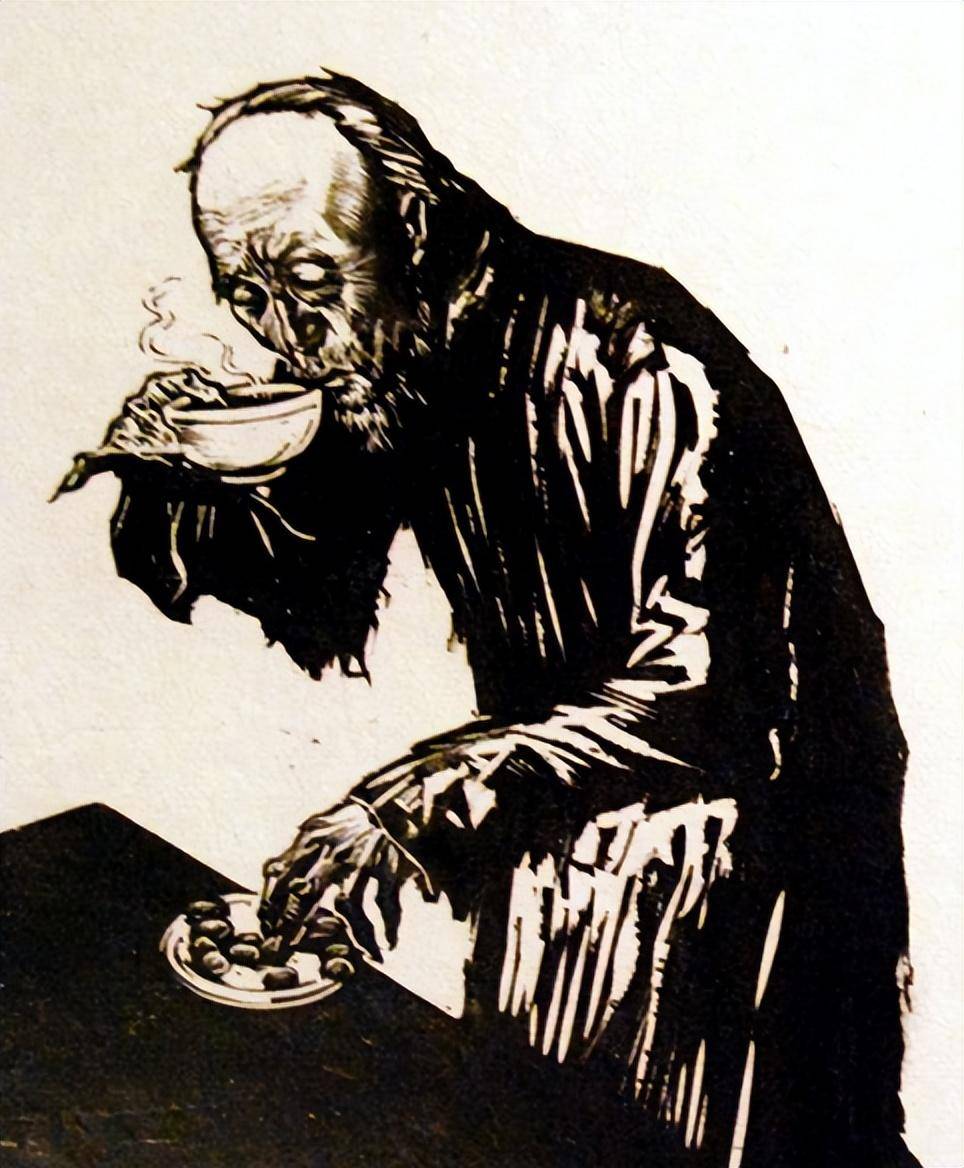

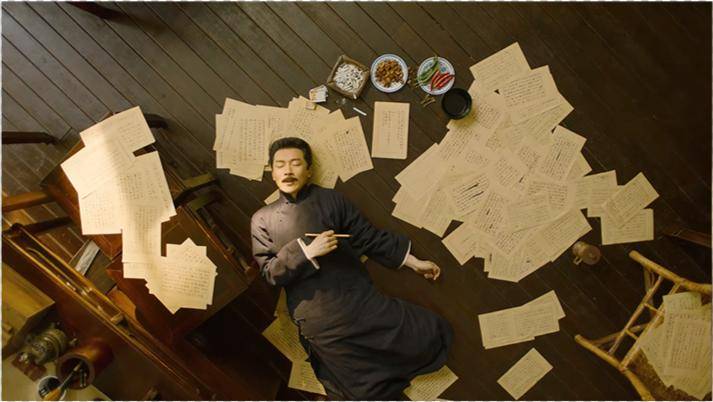

鲁迅的作品中,清晰描绘了清王朝长期对人民的摧残与压迫。通过文字,他生动地展现了那个时代人们悲惨而又无奈的命运。比如《药》中的“人血馒头”,如今看来荒诞不经,几十年前甚至更多人都无法想象居然有人相信这种东西能治病,但当时这却是真实发生过的事。

初读时,我们也许会嘲笑老栓的愚昧无知、小栓的可怜无助、秋瑾烈士的血白白流逝,但经过社会沉淀后再回头看,却不禁令人反思:“人血馒头”治的到底是什么病?那个肺痨鬼小栓,是单纯的老栓的儿子,还是旧社会无尽苦难的缩影?

肺痨在过去被视为绝症,即便是皇帝得了肺痨,也难逃死亡的命运。如今医学进步,肺痨已不再是死刑宣判。这不禁让人联想到,旧时代的顽疾需要新时代的良药来治疗,肺痨也可被视为旧社会的病症,而新时代的“猛药”,或许就是新思想的启蒙。

换句话说,吃了“人血馒头”却没活下来,可以理解为旧社会为了自我延续,不断榨取人民的最后一滴血,但终究无力回天,注定要被新社会取代。

鲁迅的作品确实有时晦涩难懂,需要丰富的人生阅历和深刻的思考才能真正领会,不同人也会有不同的解读和感悟,难以有一个统一的标准答案。因此,部分人认为鲁迅文章应当“腾一腾地方”,让其他新的优秀作品登上教材,这也促使“去鲁迅化”的呼声逐渐升高。

支持“去鲁迅化”有两种主要理由:

第一,认为鲁迅的文章过于晦涩复杂,普通学生难以理解,让他们去读鲁迅无异于吃力不讨好,因而应减少难度较高的文章,替换成更易读的作品。

第二,认为鲁迅的作品反映的是特定时代的精神,充满血腥与暴力的描写,可能对青少年产生负面影响,有类似“少不读水浒”的考量。但实际上鲁迅作品的血腥程度远低于水浒传,这一点被许多人忽视。

这两种理由虽有一定道理,但难以完全说服大众,因此“去鲁迅化”话题一直争议不断,且未能达成一致。不过从现实看,鲁迅文章在教材中的比重确实在逐渐减少。

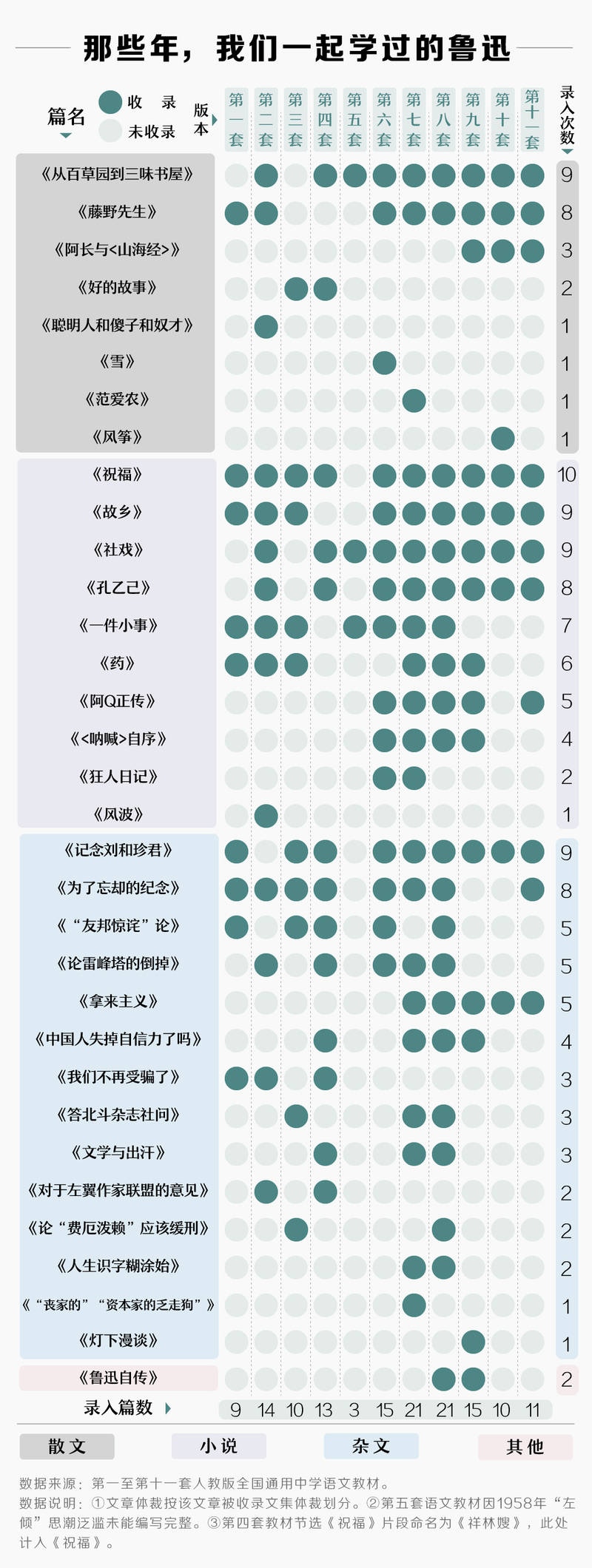

解放前,教材中鲁迅作品超过30篇,那时学生选择少,有书读已属幸运。1950年后,国家重新编写语文教材,第一版仅收录鲁迅文章9篇,之后数量有所增减。第七、第八版时鲁迅文章最多,达到21篇,而最新教材中数量又降至11篇,表明“去鲁迅化”趋势愈加明显。

那么“去鲁迅化”究竟去掉了什么?不仅仅是篇目数量的减少。辩证唯物主义告诉我们,量变引起质变,鲁迅文章数量的锐减势必带来精神内涵的削弱。学习鲁迅,重点是他的精神内核,“去鲁迅化”实质上削减了部分鲁迅精神的传承。

当一部分鲁迅作品被剔除,原本就难懂的思想将更加难以理解。既然如此,为什么不索性全部撤下?总书记曾说:“要扣好人生的第一颗扣子。”鲁迅的作品,恰如文学教育中的“第一颗扣子”。

扣错这颗扣子,后续纠正必然付出巨大代价。仅因晦涩难懂就将鲁迅“请”下讲台显然不妥,毕竟其他学科如数学、英语、物理、地理的难度也并非人人能轻松驾驭,却没有被“扫地出门”。

那么因为教材空间有限就将鲁迅文章撤下,真的是对的选择吗?笔者认为不应如此。如今语文教材中如《爱迪生救妈妈》、《地震中的父子》被证实是杜撰虚构,应先行清理。我们不应为了“文章多样性”反而砍掉民族文学的瑰宝,却保留外国虚构作品。

例如高尔基的《海燕》可谓经久不衰,应无异议地保留。我们不是反感外国作品,只是希望教材里都是精品。

当前,鲁迅作品数量在教材中逐渐减少,与此同时,传统古诗文的比例却提升至约30%,为何没人呼吁删减这些几百年前的文章?既然我们能保护古诗文,保护鲁迅作品理应也是理所当然。

对“去鲁迅化”现象的质疑,不仅是笔者的观点,诺贝尔文学奖得主莫言与著名作家余华也持相似态度。

莫言曾说:“我愿用我所有文章换一篇《阿Q正传》。”这话高度肯定了鲁迅在中国文学史上的地位。

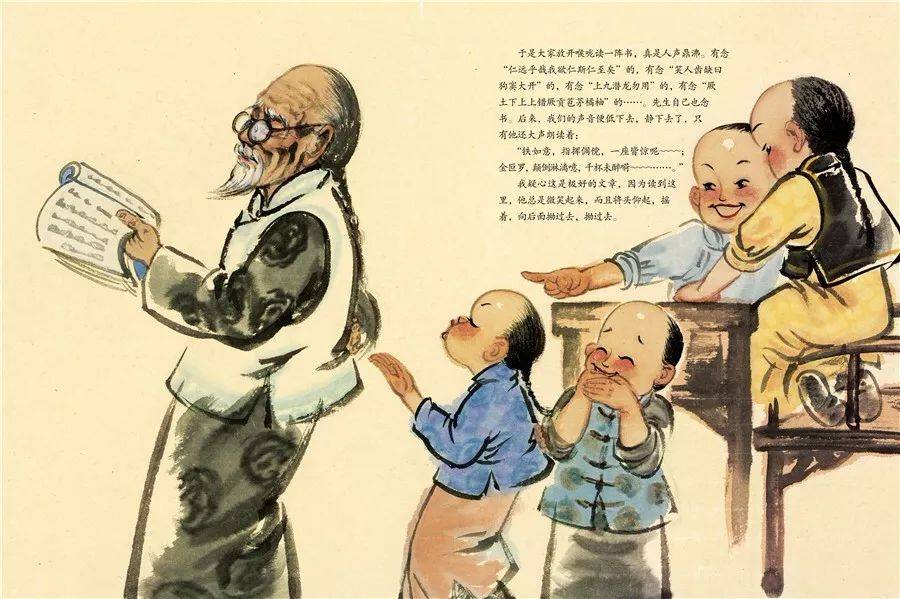

余华则有趣地讲述了自己学生时代曾觉得鲁迅文章晦涩难懂,甚至写作文抱怨过。但亲自开始写作后,他对鲁迅作品的理解和敬佩陡然升华,意识到鲁迅达到了多么高的艺术境界。

或许有人会反驳:作家研究文学自然感受深刻,我只是普通读者,没有写作经历,鲁迅作品对我有何意义?普通人若有兴趣,自然可以自行阅读,无需放进教材。

然而,读书的意义远不止此。人在不同人生阶段看同一事物,感受迥异。比如《孔乙己》里的长衫,初读时或许觉得孔乙己是迂腐老读书人,但大学毕业后,当你面临就业压力,便能深刻体会他的无奈与坚持。

正如宋代词人蒋捷在《虞美人》中写道:

少年听雨歌楼上,红烛昏罗帐。

壮年听雨客舟,江阔云低、断雁叫西风。

而今听雨僧庐下,鬓已星星也。

悲欢离合总无情,一任阶前、点滴到天明。

同样是听雨,少年、壮年、晚年对雨声的感受截然不同。

阅读亦如此。学生时期能专注学习,成年后读书则更难静心。小学生可在课本上涂涂画画,成年人则只能匆匆扫视。

好书值得反复咀嚼。只要读者能认清文字,就应当努力学习和品味。这样,优秀文学作品才能深深植入读者心中,滋养精神成长。

因此,“去鲁迅化”并无必要。它虽然带来暂时的轻松,却不利于青少年长期的人文素养和思想深度的培养。

发表评论 评论 (4 个评论)