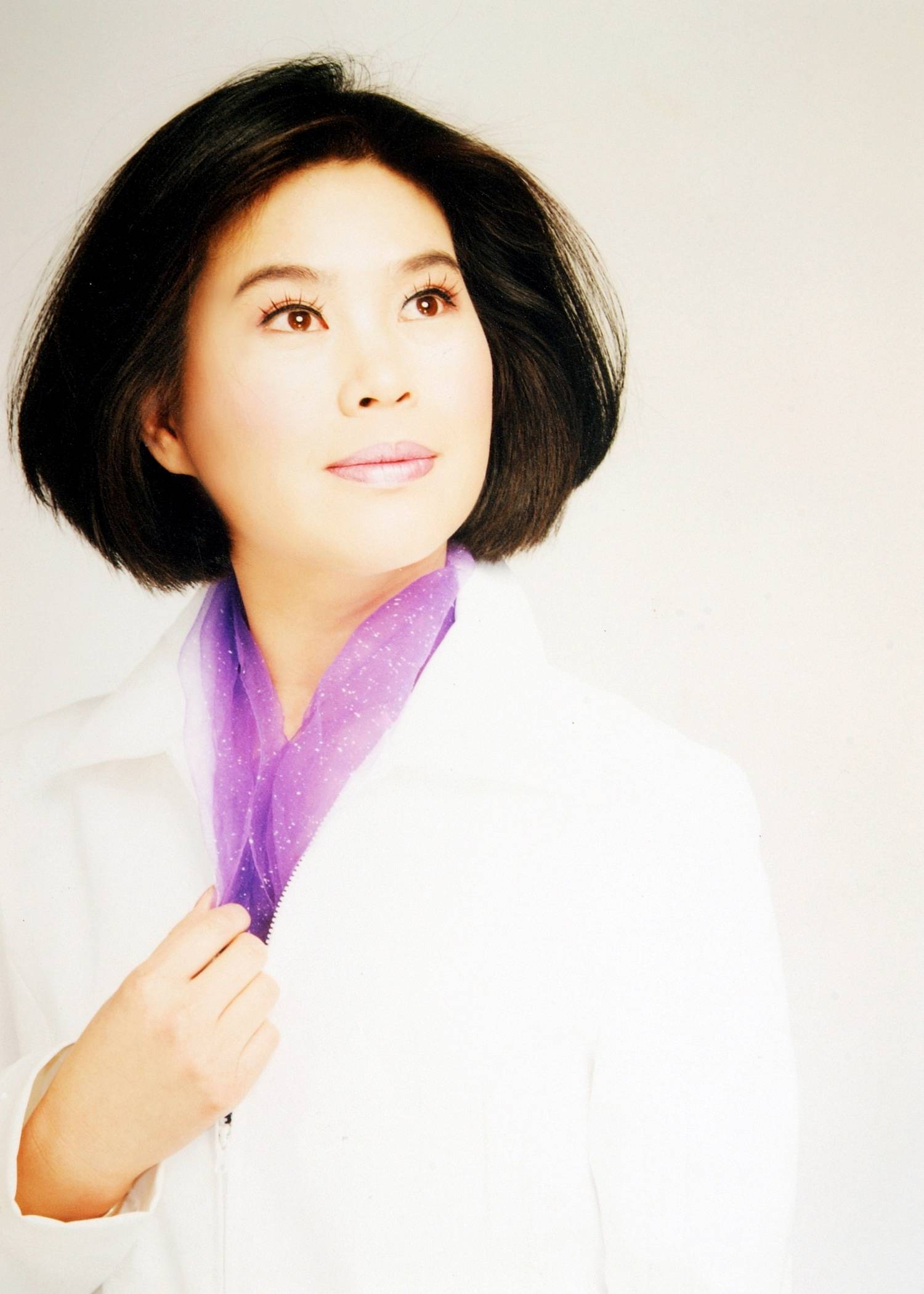

主持人:杨君 中央电视台资深媒体评论员,节目主持人

媒体人物:张艺谋 中国内地导演、摄影师、编剧、演员

杨君:享有一定国际声誉的中央电视台著名媒体人,著名节目策划、主持,也被称为国内少有的复合型媒体明星。毕业于北京广播学院,获得法学硕士学位,也是北京广播学院电视专业的第一位电视传播学硕士,为中央电视台第一位被派驻美洲东方电视台的节目主持人,曾主持央视《世界经济报道》《纪实十五分钟》和《半边天》等多个栏目。

1999年开始出版媒体专著《英雄三部曲》(《英雄》、《现在》、《笑容》),由于形象时尚,风度气质俱佳,温和与智慧并存,深受广大观众的喜爱,被称为央视“智嘴”,国际著名大家金庸为《笑容》亲自写序,对杨君成就给予高度评价。多次出任中国电影电视发展高级论坛主持人并当选主席,2001年获得“新世纪百名杰出女性”称号,并成为新华社“环球20位最有影响力的世纪女性”仪式上唯一的颁奖嘉宾,影视传播学作品被译为17国语言。

2002年入选WHO'S WHO世界杰出职业女性,2002年10月出任香港“两地影视业大型交流活动”主持人,2003年3月8日世界妇女节,中国邮政发行了杨君“笑容”系列邮票及首日封。杨君被国内外媒体称为近年来中国影视界的焦点人物之一。

《杨君访谈媒体人物》、《杨君访谈国际媒体》介绍

媒介、思想、碰撞,当今媒体风云人物,谁在说?作为北京广播学院电视传播学专业第一位传播学硕士研究生,杨君坚持传播学研究达26年之久。

杨君1990年成为中国传媒大学电视传媒学专业第一位硕士研究生,1992年因品学兼优成绩优异获得国家教委研究生奖学金和三台奖学金研究生毕业分配到中央电视台工作,以媒体评论员的犀利笔锋撰写大量以媒体为内容的调查及评论,首次提出电影具有媒体属性的观点,同时指出应将媒体的范畴包含八大传播媒介——电视、电影、广播、报纸、杂志、图书、音像、网络等。提出以媒体事件中的典型人物作为研究个例来纵向集纳考察中国及世界媒体发展的观点,并加以成功实践。

《杨君访谈媒体人物》、《杨君访谈国际媒体》是我们准备了三年之后隆重推出的国际国内几百位媒体顶尖人物的大型访谈,以前沿、客观、发展、国家、国际的眼光考察中国媒体走向,有权威人士预计该访谈的推出和媒体人物的成功思想将对中国媒体发展产生积极的推动和影响。

嘉宾简介

张艺谋,1950年4月2日出生于陕西西安,中国内地导演、摄影师、编剧、演员,毕业于北京电影学院摄影系。

1984年,作为电影《一个和八个》的摄影师正式进入电影行业。1986年,因主演电影《老井》一举成名。1987年,其导演处女作《红高粱》获第38届柏林国际电影节金熊奖。1990年,执导电影《菊豆》,提名第63届奥斯卡金像奖最佳外语片奖。1991年,执导电影《大红灯笼高高挂》,获第48届威尼斯国际电影节银狮奖,提名第64届奥斯卡金像奖最佳外语片奖。1992年,执导电影《秋菊打官司》,获第49届威尼斯国际电影节金狮奖。1994年,执导电影《活着》,获第47届戛纳国际电影节评委会大奖。1999年,执导电影《一个都不能少》《我的父亲母亲》,分别获得第56届威尼斯国际电影节金狮奖、第50届柏林国际电影节银熊奖。2002年,执导电影《英雄》,提名第75届奥斯卡金像奖最佳外语片奖 。之后,先后执导《十面埋伏》《满城尽带黄金甲》《金陵十三钗》《满江红》《第二十条》等影片 。此外,他还执导了2008年北京奥运会开闭幕式 、中华人民共和国成立60周年和70周年庆祝活动 ]、2016年G20杭州峰会“最忆是杭州”文艺演出 、2022年北京冬奥会和冬残奥会开闭幕式等重要活动 。

张艺谋是中国第五代导演的代表人物,多次获得国际电影节奖项,为中国电影走向世界作出了贡献 。他也是开创中国电影“大片”时代的导演,开启了中国电影的商业化进程。此外,他还曾担任第九、十、十一届全国政协委员 。

01

张艺谋电影符号化艺术

张艺谋,这位杰出的中国第五代导演,通过电影作品在多个层面展现了其独特的艺术匠心。他巧妙地运用人物、题材、画面、色彩、场景等元素,将电影艺术渲染得韵味十足,从而将中国电影推向了世界舞台。在张艺谋的电影中,符号意义与艺术表现的结合达到了登峰造极的地步。这种完美结合在各个方面都得到了充分展现,包括题材的选择、人物的刻画、画面的构图、色彩的运用等。正是这些精心设计的符号元素,共同塑造了张艺谋影片的独特艺术风格。

▍ 色彩符号的运用

其中,色彩符号的运用在张艺谋的作品中尤为引人注目。他善于借助画面中绚烂的色彩来揭示影片的深层内涵和张力。张艺谋在电影中大量使用红色来表现风格与主题,这一手法在多部影片中得到了淋漓尽致的体现,如《红高粱》、《大红灯笼高高挂》、《菊豆》以及《满城尽带黄金甲》等。红色在这些影片中不仅突出了人物的个性特点,更揭示电影的深层内涵,展现了中华民族文化的深厚底蕴和特定年代下人物的精神风貌。

▍ 道具的符号化意义

在张艺谋导演的作品中,道具不仅是一种功能性存在,更被赋予了深层的象征意义。从《红高粱》中的八仙轿和红盖头,到《大红灯笼高高挂》中阴森灰暗四合院内的灯笼,再到《十面埋伏》中的竹林与花海,以及《英雄》中的沙漠与黄叶,每一件道具都被精心设计,蕴含着丰富的文化内涵。张艺谋通过这些道具,如在《红高粱》中象征革命精神的八仙轿,将革命精神与民族情感紧密联系,展现了深刻的文化内涵和民族情感。

▍ 人物形象的理念化塑造

张艺谋的电影作品中,人物塑造呈现出一种显著的趋势,即越来越理念化。这种理念化,意味着导演在镜头下展现人物时,不仅描绘了人物在剧情发展中的行为特征,更深入地通过这些行为特征来传达文本之外的深层情绪和思想。以《红高粱》中的“我爷爷”余占鳌为例,余占鳌不仅展现了土匪的放荡不羁、粗犷豪放和强悍生命力,更在身上彰显了中华民族的民族正义感和爱国主义精神。通过这种复杂多面的性格刻画,张艺谋揭示出中华子孙的民族道德与情感,展现出人性最原始的状态,深刻地揭示了中华子孙身上独特的民族道德、民族情感、民族大义和民族刚健之魂。

综合来看,张艺谋电影中的这些符号化元素——色彩、道具、人物形象等——不仅丰富了影片的艺术表现力,更开辟了一个全新的审美境界。张艺谋通过他的电影符号化艺术,引导观众进入一个文化与精神的深邃世界,使得观众不仅能在观影过程中享受到视觉的震撼,还能对不同时代、不同社会阶层下的民族与文化之间的联系有更深的领悟。这一过程不仅是对民族文化和文明的深刻反思,更是对当前时代精神动力的有力补充,这正是张艺谋电影符号化意义的体现。

摘自《杨君访谈国际媒体》

发表评论 评论 (2 个评论)