10月的苏州河畔,多个高质量艺术展正在火热进行中,Fotografiska影像艺术中心多场个展接连呈现。这个深秋不妨走进展馆,与影像来一场深度对话吧。

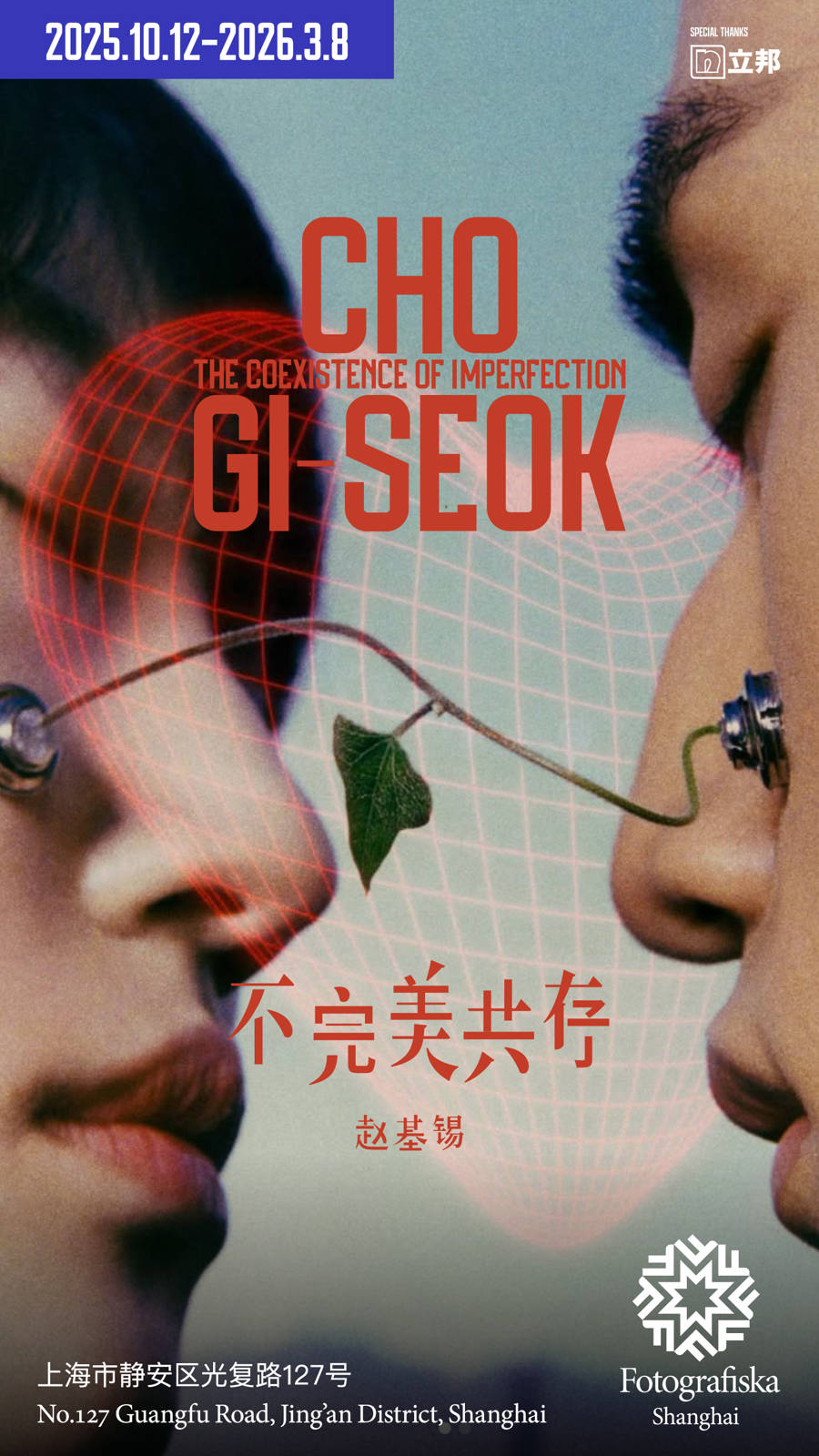

被誉为“近代最具影响力的跨领域视觉艺术家”之一的韩国视觉艺术家赵基锡(ChoGi-Seok)亚洲首场大型个展《不完美共存》(The Coexistence of Imperfection),于10月12日在上海Fotografiska 影像艺术中心启幕。本次展览通过《花卉研究》《噩梦》《爱与恨》《这些天》四个核心系列,深入探讨“不完美”作为—种美学秩序与情感深度的来源,邀请观众在矛盾与残缺面前重新审视美,在真实与脆弱间寻求共鸣。

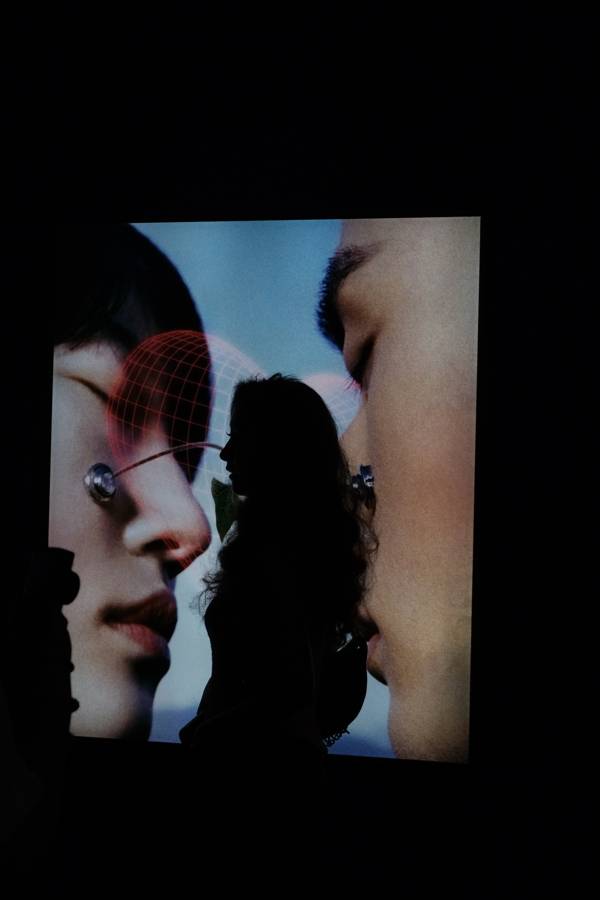

展览现场,从画面中透出的视觉语言细腻而充满张力,赵基锡用镜头书写的每—帧画面呈现出—幅幅充满隐喻与诗意的情绪演绎,将自然、科技、情感与梦境交织在一起。

他的作品定义了当下韩国乃至全球青年文化的—种视觉潮流,绝非对东方元素的简单堆砌,而是以数字技术与未来主义笔法,对传统符号进行重新诠释,创造出—种独特的“新亚洲”视觉语言。

他的作品是对数字时代视觉疲劳极具冲击力的反抗,以技术绘制更具灵性的超现实主义梦境;以激烈、鲜艳、大胆的方式,打破传统亚洲美学的含蓄静默,同时继承其最深层的魂与韵。

这场展览不仅是—场美学盛宴,更是—次唤醒共鸣和值得分享的内心旅程。在这个空间中,艺术家邀请观者坠入其中,解读属于自己的那份关于身份、记忆与美的迷梦。

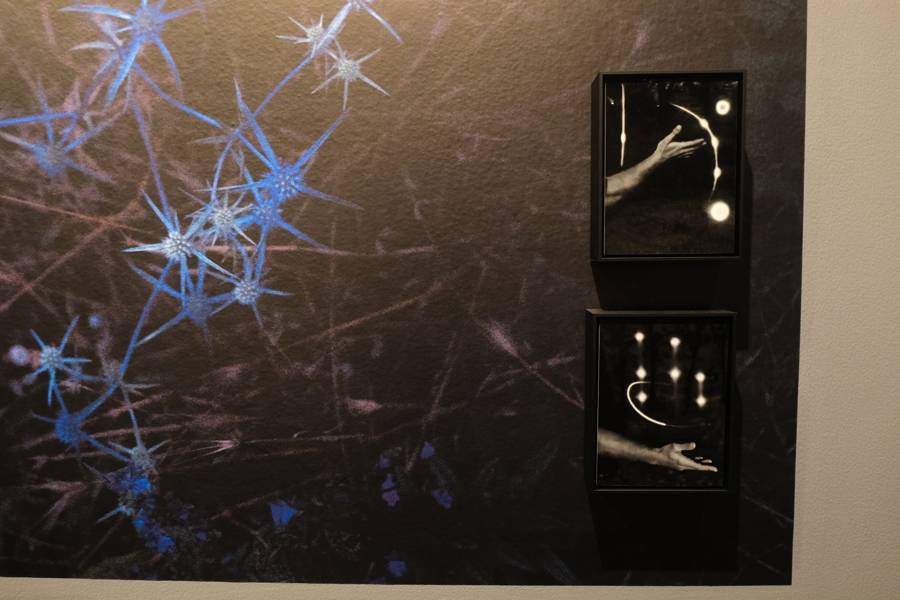

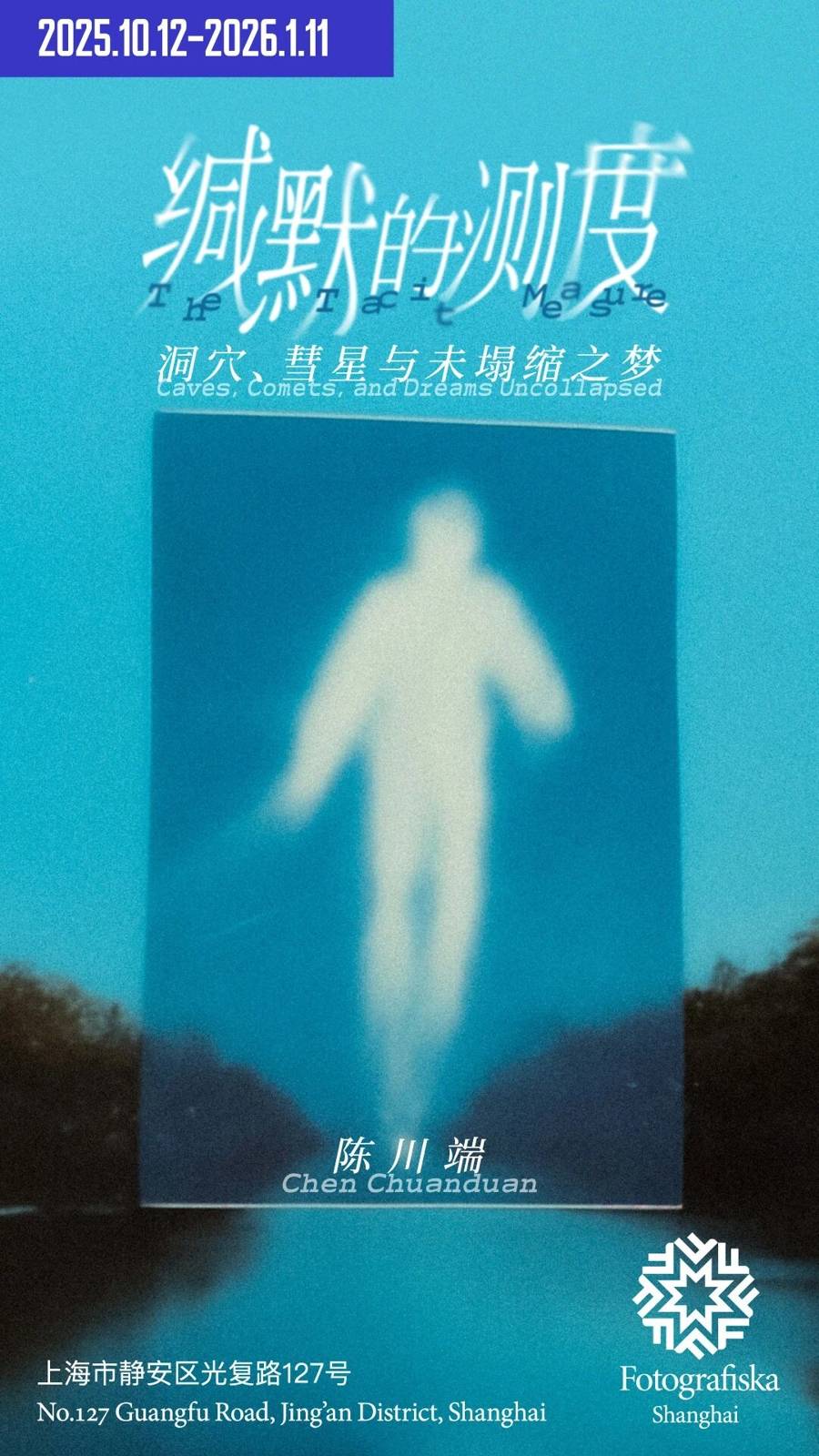

同期开幕的是来自艺术家陈川端的个展《缄默的测度:洞穴、彗星与未塌缩之梦》。展览展出其《埃弗雷特笔记》系列摄影作品,构建出—套私密而恢宏的视觉叙事,不仅是—场影像探索,更是—次穿梭于梦境、宇宙与记忆缝隙之间的精神旅程。

展览围绕三条叙事线索展开:“蓝色彗星的陨石”源自—场被“命免”的梦境——彗星陨石穿透身体,留下温热与静默,如同—场无声的馈赠;“山洞是永恒的黑夜”构建出—片幽邃的异界现场,那里藏着未被命名之声与不可见之光,艺术家渴望与这未知的世界发生联系;“编号84003”则将作者学生时代参与行星地质科考的经历转化为影像诗篇,在科学与幻想之间搭建起—道微光闪烁的桥梁。

“当我们做梦时,是否正与另一个宇宙中的自己悄然相连?”陈川端的创作灵感来自物理学家赫格·埃弗雷特(Hugh Everett Ⅲ)提出的多元宇宙理论。艺术家借此隐喻梦的机制:当梦境频率与某一平行宇宙共振,人便得以暂离此时此地,滑入另一重现实。那些未塌缩的可能性,如阿米巴形虫般自由变形,不可测量,却真实存在。

正如艺术家自述:“我失去了梦见宇宙的能力。”然而在展览中,我们看到的是一种执拗的追溯——那颗落进他身体的蓝色陨石从未真正静止,它仍在体内发光,微弱,但持续振动。陈川端不仅是一个影像的造梦者,更是一位在荒野宇宙中寻求真相的侦探。

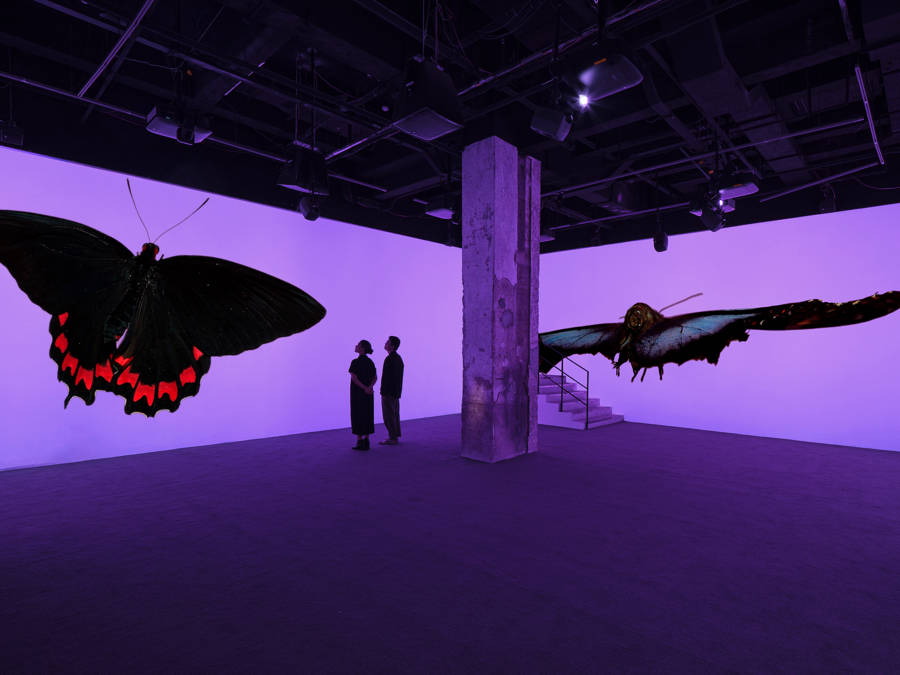

移步至一层展厅空间,一个发光的紫色宇宙瞬间将观众包围,巨大蝴蝶振翅带来的视觉冲击与震撼。备受期待的意大利国际艺术家安德烈·加尔瓦尼的亚洲首次个展《虚空迁徙至表面》也同样值得沉浸式赏析。

本次突破性的沉浸式体验由艺术家特别创作的多频影像及声音装置构成,加尔瓦尼运用每秒可捕捉百万帧的超慢动作摄影技术,将二十种濒危蝴蝶仅数周的短暂生命周期,精确延展至人类尺度的73年。

在这个平行宇宙中,蝴蝶的生命被赋予人类的时间感知,观者得以亲历慢速流淌的影像中生命的脆弱与坚韧,体验一场跨越物种界限的沉浸式哲学对话。

展览特邀音乐家费德里科·阿尔巴内塞创作的原声配乐,既忧郁又充满希望,与影像中蝴蝶的升腾、悬停、静默完美共振,编织出有关生命与陨落的诗意张力。

发表评论 评论 (3 个评论)