“知道一点便做一点,能做一点便做一点。”灯光亮起,帷幕闭合,这句出自老舍散文作品《宗月大师》的台词,依然回荡在天桥艺术中心中剧场的舞台上。

10月17日晚,原创话剧《我这半辈子》在北京天桥艺术中心上演。这部剧目是北京文化艺术基金2021年及2024年度资助项目,入选了“大戏看北京”2025展演季、第九届老舍戏剧节。

戏剧中,很多剧情、台词和人物都能看到老舍先生的影子,看到他笔下,他曾经生活、创作、眷恋的北京。

故事以主人公的第一视角自述展开,他的名字叫舒常顺,生长在清末民初的北京底层旗人家庭,因出生在腊月二十三小年夜,得小名——“小年”。

时值1901年,战乱夺走了常顺父亲的生命,常顺三岁失怙。母亲独自操劳、坚忍持家,将常顺拉扯大。家中生活一度拮据坎坷,但在母亲的生活教育下,常顺不缺温暖与关爱,性格纯良正直,自强不息。

后经异国漂泊、职场迷茫、内心挣扎之种种,回首往事,常顺发现最珍贵的东西早在身边萦绕,终于不再拘泥于“小我”,找到了更高远同时也更有“温度”的人生目标。

剧情中,常顺家中的几位女性至关重要,她们是常顺成长路上的“顶梁柱”:坚强的、操劳的母亲;骄傲的、刀子嘴豆腐心的姑母;温柔、坚韧的大姐......几位女性角色丰满立体,深刻影响着常顺的成长,尤其是母亲。

母亲成为常顺的生活与灵魂的支撑和港湾,这个角色的刻画一如老舍在《我的母亲》中描写的那样:

“生命是母亲给我的。我之能长大成人,是母亲的血汗灌养的。我之所以能成为一个不十分坏的人,是母亲感化的。我的性格,习惯,是母亲传给的。”

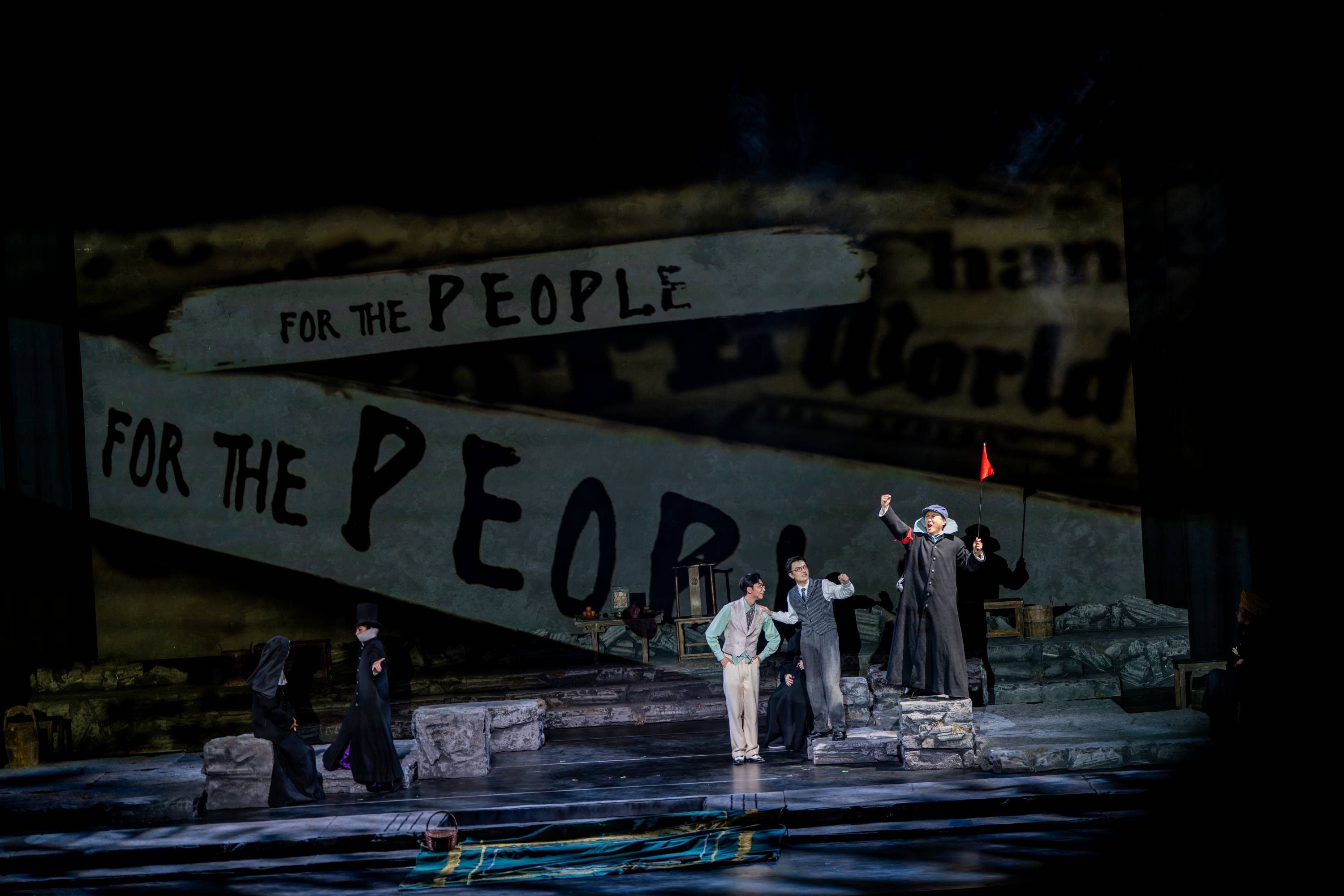

除此之外,还有一直帮衬家里的表哥福海、贵人刘大叔、浑水摸鱼的领导和同事们......七个演员穿梭在一方舞台中,用二十多个角色的演绎,创造出民国时期北平的底层市民生活图景。

《我这半辈子》中,一个富有巧思的设计就是双城交叠式的叙事方法:一边是常顺生于斯长于斯的北平,一边是成为小说家记录这个成长故事的伦敦。

通过主人公常顺独白式的讲述为线索,戏剧空间在两个城市之间自由切换、交叉展开,清晰而不凌乱。这既需要对叙事技巧的灵活把握运用,更少不了对舞台置景的精心设计。

在舞美设计李彪的阐释中,《我这半辈子》大剧场版用极简的线条勾勒出北京、伦敦两地的典型建筑风貌与构成,形成了影影绰绰的视觉层次。线条本身的“尖锐”属性,也暗合了剧中主人公参照的原著人物老舍先生的文字风格。

故事中的“烟火气”,则体现在两处舞台设置上:其一是垂下的纱帘幕自由地展现出各种城市风貌与相关故事元素。其二便是舞台上的那棵树。

李彪说:“北京题材的戏,我绕不开这棵树,是冥冥之中的感觉。”在他一直以来的感受里,老舍先生就如这样一棵树,“孤独……又有生生不息的感觉,虽然是一棵冬天的没有树叶的树,周围环境也很寒冷,但树立在那里,是又孤独又温馨的。”

舞台地面也由过去的雪地变成了石板地。石板的形象参考了“圆明园”的石头形制,它隐喻着——“石头很顽强,虽然被摧残过,但是它依然在,并且会一直存在下去。”

一片静谧中,会有一个时刻,几面透明的“墙”交叠组成了一个陌生又熟悉的世界,虚实间,过去、现在和未来一同朝我们扑面而来。而台前那几盆老舍先生最爱的菊花,依旧开得繁盛。

灵活变换的叙事在主人公常顺的讲述下缓缓展开,搭配着精妙的舞美设计,舞台上的故事空间和现实空间交相辉映,在一入一出间将观众们吸引进这方戏剧世界。

在《我这半辈子》的创作过程中,团队展开了大量的案头工作,从老舍的作品里精选出许多台词和故事,融会贯通形成全新的故事。

比如常顺初入社会,偶遇童年时期的贵人刘大叔出家为僧,感到困惑不解。这时刘大叔向他道出感悟:“知道一点便做一点,能做一点便做一点”。这句台词出自老舍的散文《宗月大师》,但当被置于新的环境里时,语言和文字没有任何违和,反而呈现出了更符合人物境遇、更丰富的精神内涵。

还比如常顺进入“职场”成为劝学员时,面对种种浑水摸鱼、贪赃行贿之人和事,感慨“衙门有衙门的办事方法”“我要快活”“你总算活明白了”等桥段,颇有老舍在《离婚》中刻画的低层官僚生活之景。

而《二马》的精髓也在《我这半辈子》的叙事节奏中穿插显现,用时间的流逝变化、空间场景的转换,展现着常顺的半生、北平人的半生。

《我的母亲》《二马》《宗月大师》《离婚》《正红旗下》.....《我这半辈子》中凝结了许多老舍的创作、老舍的人生故事。它们在创作团队的巧妙再创造中,继承了老舍作品中的“魂”,并在新的时代里生出了新的骨血,一如戏剧所表达的核心主题:寻找自我。

导演黄盈说:“在通往寻找自我的路上,我们总会遇到各种各样的阻碍。寻找自我是一个过程,不是一次性就能完成的。在不同的年龄段、不同的境遇、不同的心境下,要不要寻找(自我)、或者说可能会出现的改变,都是始料未及的。”

戏剧的最后一幕,是一份“礼物”。成为小说家的常顺立在台上,背景暗下来,聚光灯打在他的身上,剧院的音响里传来老舍录制教材的声音,演员的声音也同步发出,与老舍的声音重合起来。

“我觉得写小说有趣,因为有一些文学上的价值,我要写小说,写下他们的故事,有笑有泪的新小说。”

这是常顺留给自己的礼物,留给观众的礼物,也是戏剧留给我们的礼物。

2025年10月17日至19日,北京文化艺术基金2021年及2024年度资助项目《我这半辈子》于北京天桥艺术中心连演三场,接下来,还将陆续在廊坊丝绸之路国际艺术交流中心戏剧厅、顺义大剧院和天津大礼堂中剧场展开巡演。

*编辑:张天娇 剧照:周毅

发表评论 评论 (2 个评论)