【璀璨星途:王文娟的越剧人生逆序解读】

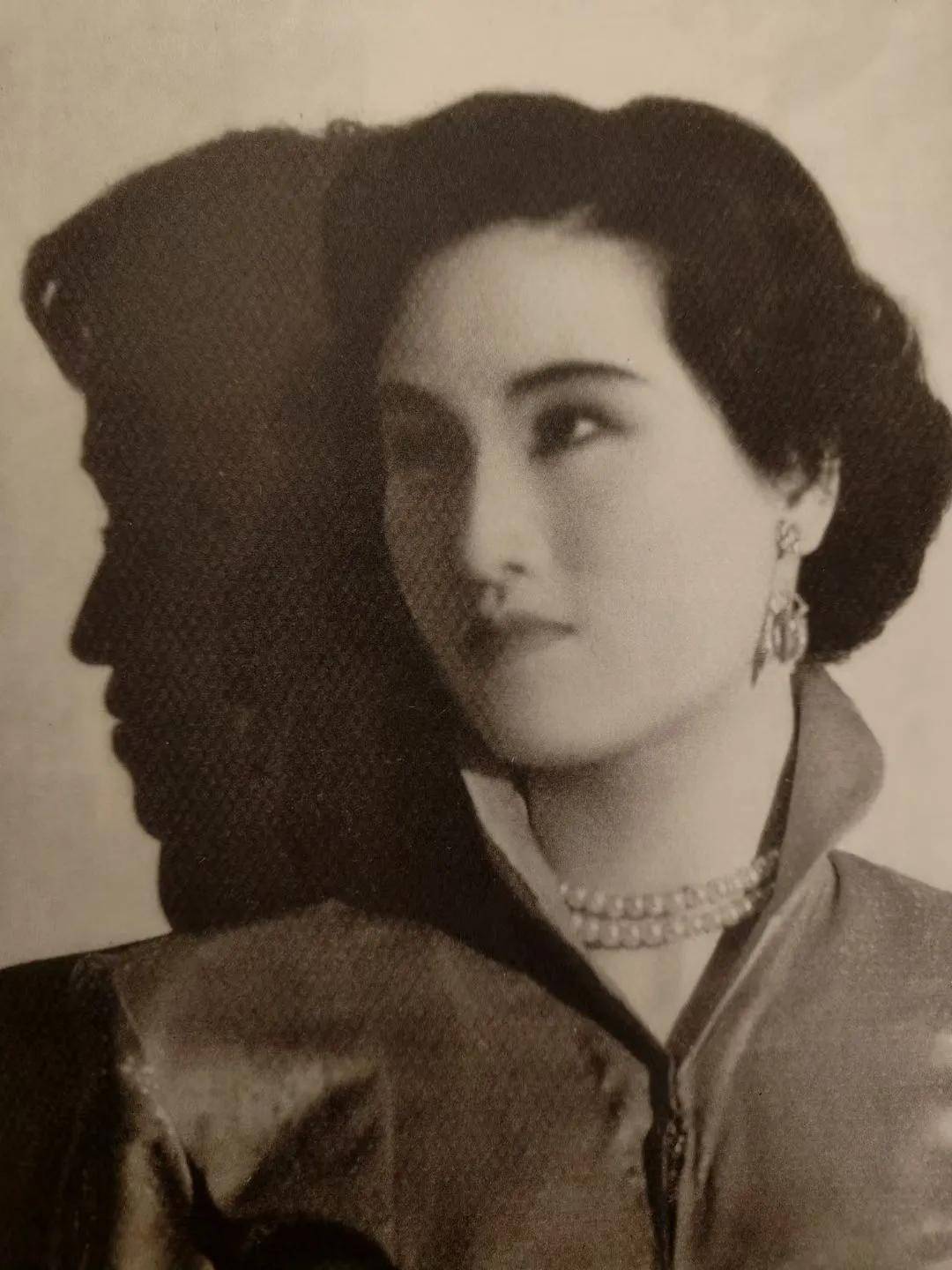

霓虹灯下的传奇从来不是偶然。当徐玉兰与王文娟的名字在兰心大戏院的灯箱上交相辉映时,这对"舞台神仙眷侣"的缘分,早在命运齿轮转动前就已埋下伏笔。但若将这位越剧宗师的成名仅归功于黄金搭档,未免太过轻率——毕竟在1948年那个初秋结缘之前,这位嵊县姑娘早已用实力照亮了半个上海滩。

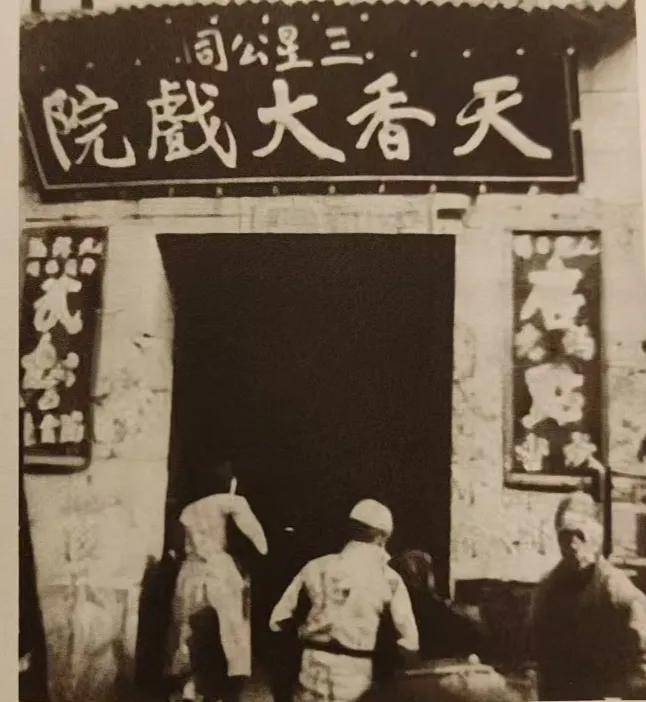

命运的橄榄枝总是垂青有准备之人。1947年深秋,当少壮剧团为邀约王文娟豪掷两根金条时,这位21岁的花旦早已不是当年天香大戏院的青涩学徒。同孚戏院的老板紧攥着这棵"摇钱树"不肯松手,恰是对其市场价值的最佳注脚。与陆锦花合作的《浪荡子》《礼拜六》等时装戏场场爆满,皇后大戏院的加座板凳见证着这对金童玉女如何将"时装越剧"推上巅峰。那些自发组建"文社"的女学生粉丝,更在幕间休息时化身文化教员,构成民国戏曲史上独特的追星图鉴。

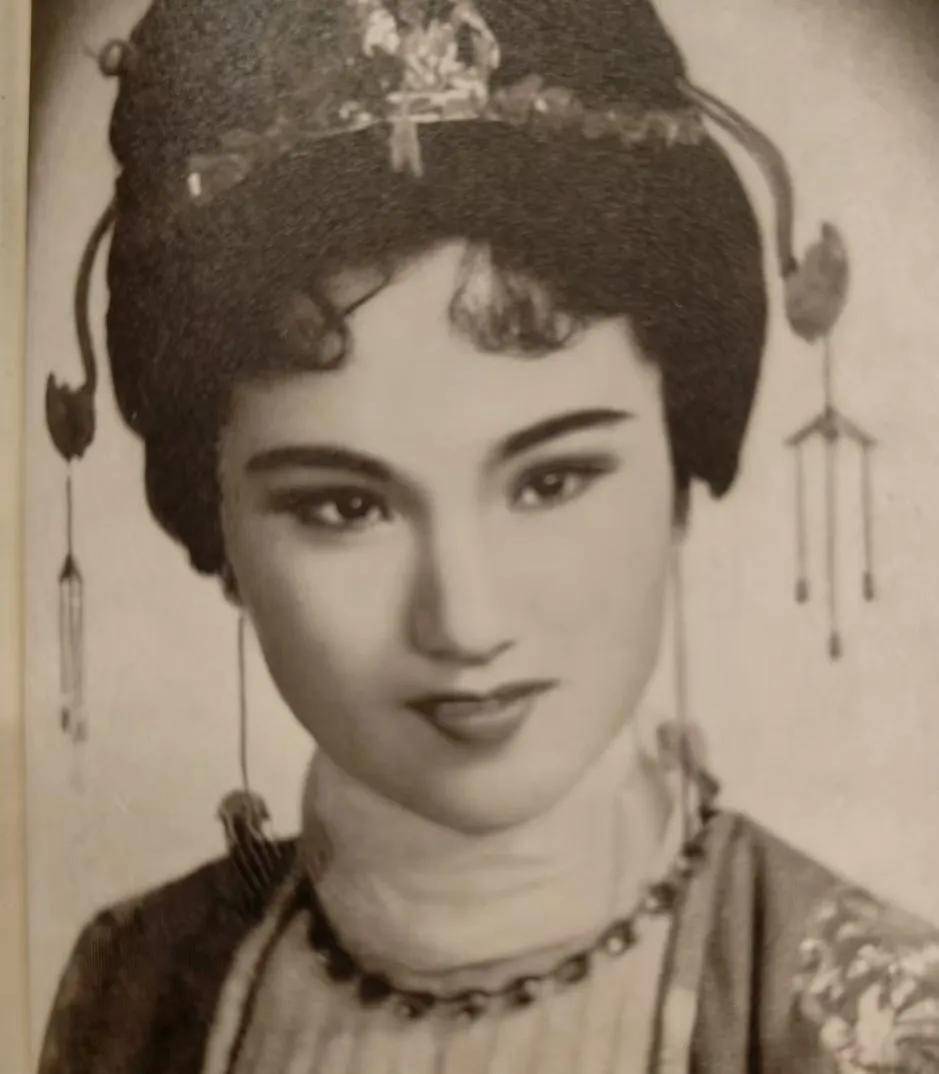

回溯至1945年盛夏,同孚戏院的舞台灯光聚焦在临危受命的"小老太婆"身上。这个被同行戏称的绰号背后,是王文娟终日素面朝天钻研戏文的专注。当突发的人员变动将她推上"头肩旦"位置时,与名小生邢月芳的配合竟显出老将般的沉稳。三天一换的连台本戏压力下,她既能演绎《梁祝》等传统剧目,又能即兴发挥"路头戏",这般功力岂是朝夕可成?

更早的1944年,天潼路河北大戏院的戏单上,"王文娟"三字已稳居头牌。彼时与她配戏的,正是被誉为"越剧皇帝"的尹桂芳。而再向前追溯,十二岁离乡的少女在天津路戏院里,跟着表姐竺素娥从龙套演到六肩旦的岁月,那些被汗水浸透的练功服,早已预言了后来的辉煌。

关于天赋的误解最是耐人寻味。没有所谓"金嗓子"的王文娟,硬是凭着中音区的婉转吟唱自成一派。就像越剧行家所言:银嗓子也能唱出绕梁三日的韵味。这种"第二眼美人"式的艺术魅力,恰似她的人生轨迹,初看平铺直叙,细品方觉层层递进。

当我们在《红楼梦》里沉醉于"林妹妹"的经典形象时,或许该记得:那个在兰心大戏院与徐玉兰初次牵手的姑娘,早已是自带流量的实力派。所谓"强强联合"的佳话,从来都是两颗恒星的自然吸引,而非月借日光的依附关系。

发表评论 评论 (1 个评论)