中国是世界上最早酿酒的国家之一,古代的人们不仅酿出了美酒,还探究出了众多的酒文化,成为了人们日常生活中餐桌上必不可少的一类饮品。

在各式各样的酒文化当中,当属与文学艺术的联系最为密切。

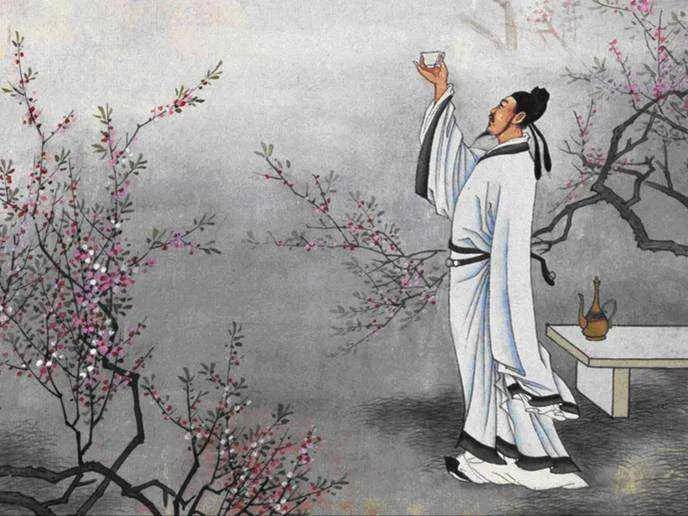

其中,能够完美体现这一文化融合的代表人物,就是唐朝著名的大诗人“诗仙”李白。

然而,极度渴望步入政治仕途的李白,尽管他的诗文创作已经到了炉火纯青的地步,但却没有在唐朝时期的政治舞台上有所作为,得不到皇帝的重用。

纵观李白一生的政治生涯,简直可以用“悲惨”两个字来形容。

或许正是因为如此,使李白染上了酗酒的习惯,想要借酒来抒发自己的悲惨仕途。

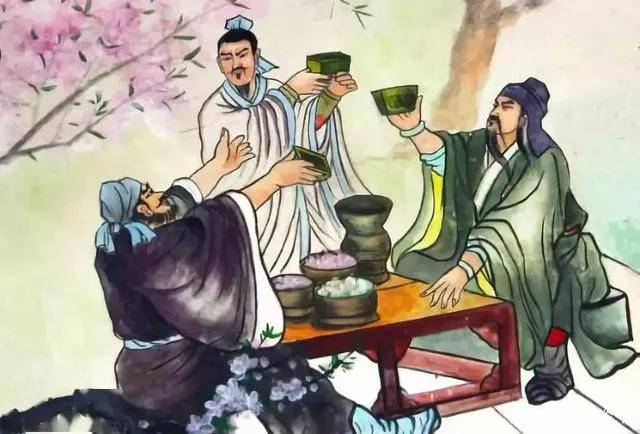

除了李白之外,历朝历代的文人墨客都写了大量与酒相关的诗句。

例如,杜牧的“借问酒家何处有,牧童遥指杏花村”,曹操的“对酒当歌,人生几何”,黄庭坚的“桃李春风一杯酒,江湖夜雨十年灯”,杜甫的“白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡”……

尽管酒在生活中的餐桌上非常常见,但随着这些耳熟能详的诗句,使得中国古老的酒文化,逐渐成为人们心目中的文化记忆。

常言说:“抽刀断水水更流,举杯消愁愁更愁”,对于那些漂泊在外的古代人们来说,酒更像是他们的精神寄托,饮酒能让他们那颗漂泊的心,找到片刻的依靠。

除此之外,酒还是一种非常有效的良药,它不仅可以帮助人们解除乏闷,还具有很高的药用价值。

“唐宋八大家”之一的北宋文学家苏轼,曾经被贬谪到岭南地区(如今的广东惠州一带),由于受到海洋性气候的影响,岭南地区的人们长期面临一种流行疾病的困扰,那就是瘴毒。

于是,苏轼自制了一种桂酒,正是因为这种酒,才帮助他免除了病痛折磨。但他的侍妾王朝云就没有那么幸运了,由于长期遭到瘴毒的侵袭,年仅34岁就病逝了。

关于酒的功效,在元代营养学家忽思慧编撰的《饮膳正要》一书中记述,酒具有“祛湿御寒”的作用。

而在古代典籍《酒经》中,也有相关的记载:“酒味甘辛,大热有毒。”

这句话的意思是,酒的味道既有甘甜的,也有辛辣的,喝进体内会散发热量,对人体具有麻醉作用。

恰好,人们可以利用体内散发的热量,驱赶身上的寒气,从而来缓解一些因为潮湿而引起的疾病。

因此,古代的人们经过无数次的探究和尝试,他们总结出一个经验,生活在沿海地区的潮湿环境下,若是适量饮酒,可以有效抵御疾病的发生。

而贬谪到岭南地区的苏轼,就是古人这种经验之下的受益者。

苏轼

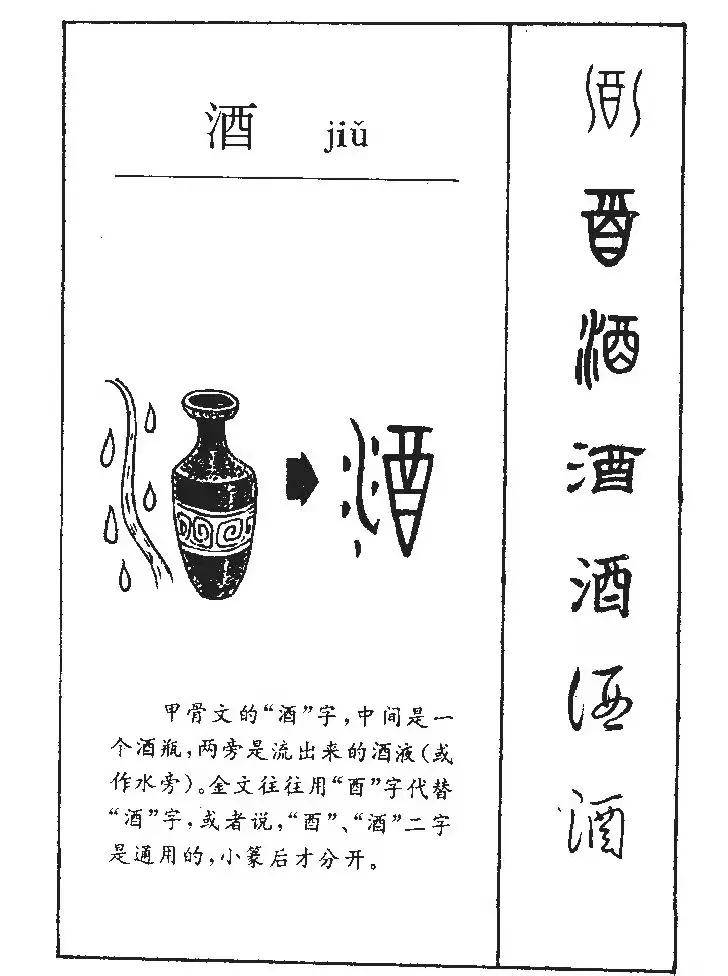

酒在中国的历史极其久远,早在殷商时期的甲骨文当中,就有关于“酒”的文字记载。

在三千多年前的商朝,若是有重大活动的时候,人们不但用酒进行祭祀或庆典,而且还会用酒当作调料。

甲骨文之中的“酒”字,有两种写法:

古老的甲骨文文字,为人们研究中国汉字的演变提供了重要资料。虽然那段历史早已随着岁月的流逝而磨灭,但甲骨文却为人们还原了曾经的文明。

关于甲骨文中对“酒”字的描述,在古汉语专用书籍《辞源》一书中这样记载:

由此可见,“酉”字和“酒”字,二者是通用的,直到小篆字体之后才区分开。如今经常看到的“酒”字,是经过甲骨文、金文、小篆、隶书、楷书等一步步的演变才形成的。

“酒”字的演变

从考古发掘的情况来看,商朝的王公贵族就有嗜酒的习惯,因为在他们的墓葬中,均发现有青铜制作的盛酒器具。

据说,商朝最后一代国君商纣王就因为纵酒,而导致的亡国。在《史记·殷本纪》中,也有关于商纣王“酒池肉林”的记载。

也就是说,商纣王以酒为池,悬肉为林,整日沉迷于酒肉与美色之间,生活极度奢侈和糜烂,商朝灭亡也是在情理之中。

除此之外,考古工作者还发掘出了大量的酒器,殷商时期称之为酒罍。巧合的是,在三星堆遗址中也出土了酒罍,说明在夏朝时期,人们就已经学会了酿酒。

酒罍

汉朝文字学家许慎所著的《说文解字》一书中,记述了酒的起源,其中有两种说法:

第一种:仪狄制造酒醪

夏朝初期,有一个女人叫仪狄,她发现,米经过发酵之后残留的物体,称之为酒醪。大禹看酒醪颜色洁白,就喝了一口,味道甘甜,类似如今的米酒。

第二种:杜康制造秫酒

根据《说文解字》中的记载:“杜康始作秫酒,又名少康,夏朝国君。”

“秫”指的是一种黏性的谷物,因为杜康制作了秫酒,因而被后世称为“酒神”。

其实,虽然仪狄和杜康都制造了酒,但两者却有本质性的区别。仪狄制造的类似现在的米酒,而杜康制造的才是现在的白酒。

有了仪狄和杜康这两位造酒的先驱者,后来的古人,在生活经验中一步步摸索经验,逐渐积累了酿酒的技术,而且愈加成熟。

在《周礼》当中,有这样的一段记载:

周朝时期,随着商品的市场流通,交易市场上就已经拥有了酒的影子。

周武王在位的时候,为了避免重蹈商纣王饮酒亡国的覆辙,专门制定了一项约束官员饮酒的法令。

为此,辅政大臣周公旦还亲自发布一条禁酒令:

到了孔子所处的春秋时期,周朝初期制定的那一套禁酒令,就很少有人执行了。孔子曾经要求弟子说:“可以喝酒,但是不要喝过头就行了!”

随着人们生活水平的提高和生产技术的改善,也为酒的进一步发展奠定了基础。

于是,雄据在各地的诸侯国,也相继生产出了不同的酒。例如,鲁国生产的酒称为“鲁酒”,楚国生产的酒称为“楚酒”,等等……

当时,酒已经非常普及了,而诸侯国之间为了表达诚意,还会互赠各自生产的美酒,甚至因为赠酒还发生了一次战争。

在《庄子·胠箧》一书中,记载了这样一个典故,叫作“鲁酒薄而邯郸围”。

关于“鲁酒薄而邯郸围”,也是存在着两种说法。

第一种说法:当时的楚国国君楚宣王喜好饮酒,在与鲁国国君会盟的时候,鲁恭公赠送给楚国一车美酒。

然而,当楚宣王品尝了鲁国的酒之后,他认为酒的口味不醇,属于劣质酒。

鲁恭公自然不认同楚宣王的观点,就对楚宣王说:“鲁国是继周公之后的礼乐大国,我们在周朝初期的地位比楚国高多了,赠送美酒就足以给你们面子了!”

此话一出,彻底激怒了楚宣王,于是调集军队攻打鲁国。

梁国国君梁惠王早就对赵国结有仇怨,但赵国有楚国的相助,梁惠王也不敢轻举妄动。这一次,趁着楚国攻打鲁国的时机,无暇顾及赵国,梁惠王果断出兵包围赵国的首都邯郸。

第二种说法:鲁国给楚国国君楚宣王送酒的同时,赵国也来赠送美酒,但赵国的美酒却送到了楚国主管酒的官员那里。

这个官员非常贪心,趁机向赵国使者索要更多的美酒,却遭到了严词拒绝。

一怒之下,这个官员将赵国赠送的美酒全部调包了,换成了鲁国的劣质酒。

楚宣王喝了之后大为震怒,于是出兵攻打赵国,包围了赵国首都邯郸。

这就是“鲁酒薄而邯郸围”的典故由来,无论是哪种说法,都是与酒有着密不可分的联系。

当古代的人们生产出更多美酒的时候,由于饮用不完,就势必会进行售卖或者商品交换,酒肆的出现也就不足为奇了。

对于善于表达内心感情的古代人们来说,酒是一种很好的精神食粮,他们更愿意将个人情感寄托在酒的上面。

唐代大诗人杜甫笔下的“白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡”一句,充分体现了酒的作用。它不仅能够激发人们丰富且复杂的情感,更是古代的文人墨客在餐桌上的必备之物。

从汉朝时期开始,社会经济得到了很大复苏,酒肆行业也开始了蓬勃发展,大量的酒肆出现在街头两侧。

其中,最广为人知的故事,莫过于西汉才女卓文君“当垆卖酒”的事情了。

卓文君和司马相如的爱情故事众人皆知,而那首《凤求凰》更是深入人心。

当时,司马相如虽然才华出众,但却一贫如洗。

有一次,司马相如跟随好友临邛县令来到富商卓王孙的家里做客。席间,他以一首《凤求凰》结识了卓王孙的女儿卓文君,两人一见钟情,心生爱意。

但是,卓文君与司马相如的亲事,遭到了卓王孙的强烈反对。为了追求爱情,无奈之下,卓文君只好偷偷与司马相如私奔。

司马相如带着卓文君回到了成都老家,面对家徒四壁的生活,卓文君想出了一个主意:“我们回到临邛,开一个酒肆,也足以维持生活了。”

司马相如同意了……

做生意当然需要本钱,由于父亲卓王孙不管这个女儿,卓文君就卖掉了自己的车骑,购买了一家小酒馆,做起了当垆卖酒的生意。

“当垆”一词由此产生,更是被后人传颂成为了一段佳话。

汉朝时期,成都就是当时的繁华大都市之一,既然临邛都有卓文君“当垆卖酒”的酒肆,那么在成都自然是随处可见了!

民间街头都有众多的酒肆,而皇宫之中自然也是必不可少。

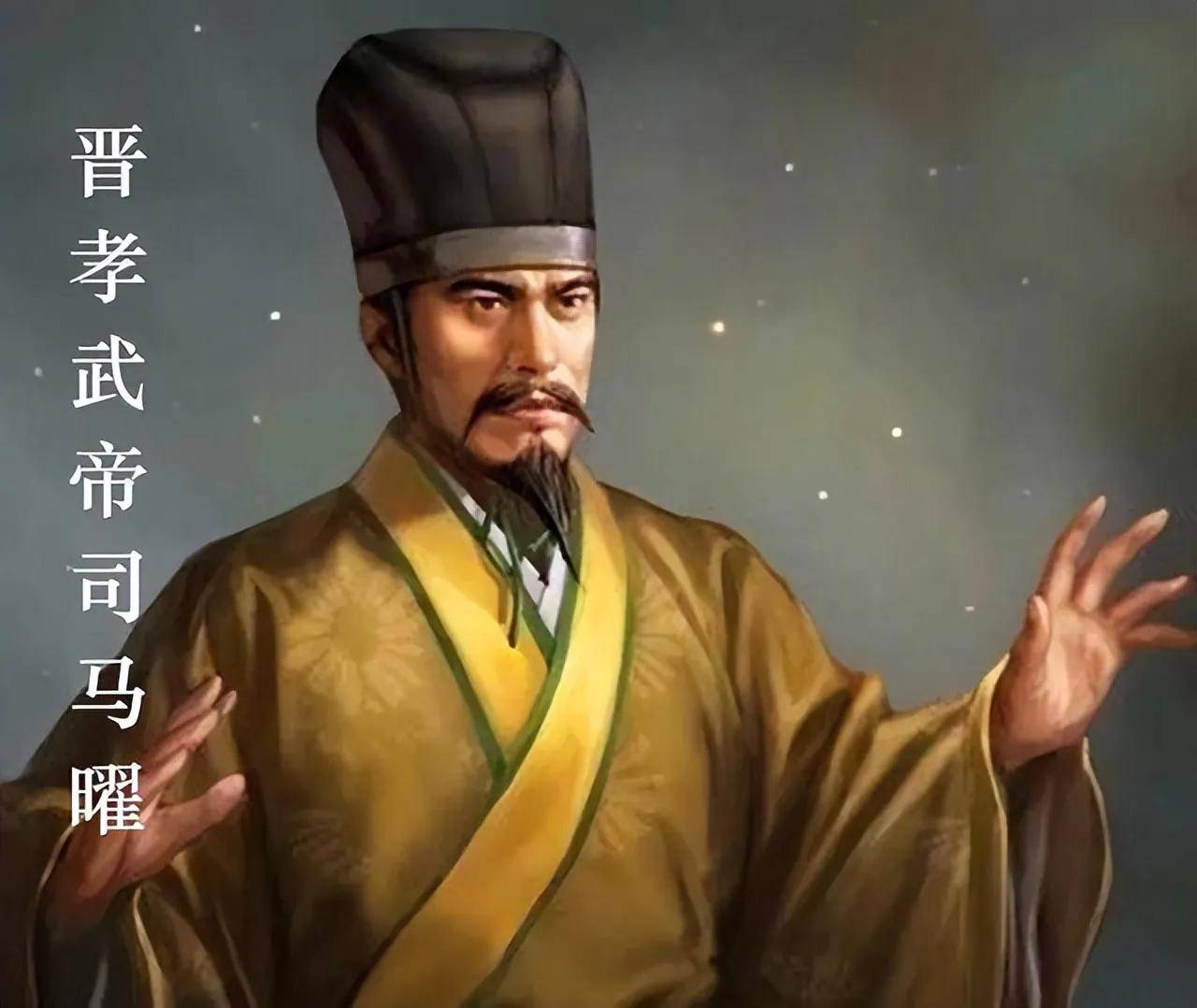

东晋后期的时候,当时的皇帝是晋孝武帝司马曜,他还有一个弟弟名叫司马道子,并对司马道子委以重任。他认为,司马道子就像周朝时期的周公旦和召公奭一样,是一个兴邦之才,任命其为丞相,辅佐自己处理政务。

根据《晋书》中的记载,晋孝武帝和司马道子这兄弟两人,都是酒色之徒,将国库中的钱财大肆挥霍,建造了许多亭台楼阁。

不仅如此,司马道子还让太监和宫女在池塘边卖酒,模仿民间酒肆的情形。

正是由于晋孝武帝的酗酒成性,很快就酿成了苦果。

公元396年的一天,晋孝武帝喝醉了酒,借着酒劲儿,他对自己最为宠爱的张贵人说:“年轻的时候我喜欢你,你现在已经年老色衰,风姿不再,早晚我要废了你,改立她人。”

听完这番话,张贵人恼羞成怒,趁着晋孝武帝喝醉了酒,无力反抗,于是让下人用被子闷死了晋孝武帝。

悲催的晋孝武帝,因醉酒而乱说话,最终葬送了自己的性命。

到了隋唐时期,商品经济更加发达,酒肆业也更加繁荣。从唐代诗人杜牧笔下的《江南春》一句中可以看出:“千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风。”

同时也说明,当时的酒肆已经非常普遍了。

杜牧在担任江西观察使的时候,与沈传师是幕僚,并结识了当地的名妓张好好。沈传师的弟弟沈述师看上了张好好,还将她纳为了小妾。

几年之后,在洛阳城的街头,杜牧惊奇地发现了张好好的身影,此时的她正在卖酒。

杜牧走上前询问:“你不是做了沈述师的小妾了吗,你怎么在洛阳城中当垆卖酒?”

张好好回答说:“我早就被沈著作给抛弃了,迫于生计,我只能靠卖酒维持生活。”

于是,杜牧感慨的写下了一首《张好好诗》:“洛阳重相见,绰绰为当炉。怪我苦何事,少年生白须。”

记录宋朝时期生活的《东京梦华录》中,就有这样的记载:

南宋都城临安(如今的杭州)出现了规模宏大的酒肆,并逐渐发展成为了人们都市生活中的一种习俗。

酒作为中国饮食文化史上的一个重要组成部分,为世人留下了浓墨重彩的一笔。

通过酒文化,可以得知,这既是古人的一种饮食智慧,也是古人的一种人生体验。

「诚心邀您点击一下右上角的“关注”,既方便您进行讨论与分享,又给您带来不一样的参与感,非常感谢您的支持!」

【相关文章】

李白两次离婚,如何做到的洒脱分手?最爱的宗氏,出家时却没挽留

发表评论 评论 (4 个评论)