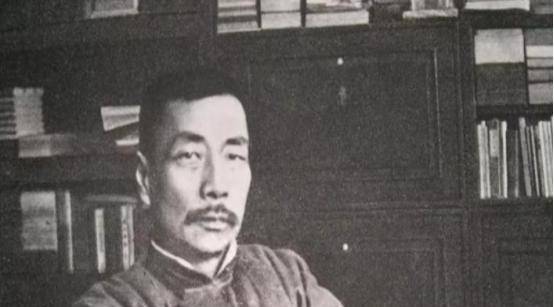

我们都读过鲁迅先生的作品,如《呐喊》、《故乡》、《朝花夕拾》等,这些书反映了那个时代文人的思想,揭露了社会的不公、制度的压迫以及阶级的不平等。

在这些作品中,鲁迅创造了许多深入人心的人物形象,比如祥林嫂和闰土。虽然艺术源于生活,但又高于生活,我们很难确知鲁迅先生所描绘的这些人物是否有真实原型。然而,经过考证,闰土确实有真实的原型,他曾是鲁迅少年时期的朋友,两人曾在月光下交谈,鲁迅对他记忆深刻。

一、年幼的闰土

书中的闰土在年幼时,通过一场偶然的机会,和鲁迅先生结识。闰土有一张紫色的小脸,脖子上戴着银项圈。他的家庭是鲁迅先生家中的佃户。虽然在现代社会看来,这不过是土地出租与承租的关系,但在当时,佃户几乎是下层阶级的代名词,过着靠种地为生的生活。

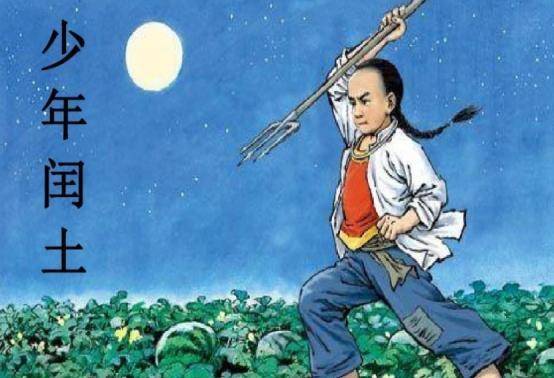

然而,鲁迅先生并未像对待仆人那样对待闰土。书中两人的第一次相遇发生在一个晚上的瓜田里:一个十一二岁的少年,项带银圈,手捏一柄钢叉,向一匹猹尽力地刺去。鲁迅并没有直接描写闰土的外貌或性格,而是通过他捕猎的动作,展现了闰土的形象。

接着,闰土的父母带着他到鲁迅家中拜访。当时,他们差不多同龄。小男孩普遍喜欢四处玩耍,而鲁迅先生却身处大家族中,无法体验外面孩子的自由与快乐。

而闰土则完全不同,他从小便游走在田野和山林之间,经常捉鸟、捡贝壳,这些活动在鲁迅的眼中是他从未接触过的。于是,在童年时,鲁迅和闰土的关系十分亲密,鲁迅也对闰土充满敬仰。

然而,好景不长,闰土终于要回家了。对于大人来说,这不过是各自回家,但对于两个孩子来说,这意味着告别,因为他们已经在短短的时间内建立了深厚的友情。所以,尽管他们努力忍住泪水,最终还是哭了出来。而两人再也没有见面过。

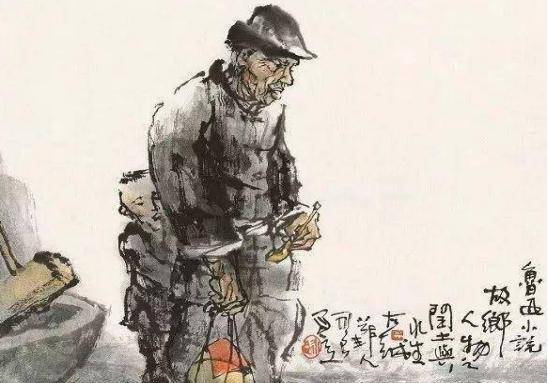

二、长大后的闰土

三十多年后,鲁迅和闰土再度相遇。那个年少时充满活力的闰土,已经变成了一个苍老、憔悴的中年人。闰土的紫色脸庞变得灰黄,脸上布满了皱纹。

随着岁月流逝,人的容貌和体态都会发生变化,这是生命的自然规律。但当闰土见到鲁迅时,却称呼他为老爷。这一称呼对鲁迅来说是沉重的打击,让他意识到曾经的亲密无间已经无法回到。

鲁迅在心中不禁自问,为什么曾经的伙伴,曾经的崇拜对象,已经变得如此陌生。虽然他们从小一起玩耍,但如今却成了两个世界的人,难以再有共鸣。鲁迅想到自己有幸出生于富裕家庭,能够接受教育,走出大山,而闰土却始终陷于贫困,永远无法逃脱土地的束缚。

三、现实中的闰土

闰土并非完全是虚构人物,他有一个真实的原型——章福庆的儿子章运水。章福庆曾是鲁迅家中的长工,工作时非常勤奋。后来,鲁迅家的劳动力不足,便将他从其他地方调来,章运水也随父亲一同来到鲁迅家。

和大多数农村孩子一样,章运水在少年时期也无忧无虑,常常玩耍、捉鸟、捡贝壳。然而,成年后的他,肩负起了家族的重担,父亲去世后,他接替了父亲的位置,继续在土地上辛勤劳作。岁月的压迫让他失去了当年活泼的气息,变成了那个在鲁迅笔下悲伤的闰土,最终在五十七岁时因劳累过度而去世。

四、后代的转变

在鲁迅的作品中,除了闰土,鲁迅还描写了闰土的孩子,尤其是他的第五个孩子,名字叫水生。水生在现实中也有原型,叫章启生。他的生活轨迹与父亲相似,最终也在田间劳作度过了一生。

然而,章启生的儿子章贵却改变了家族的命运。在鲁迅儿子的帮助下,章贵得以进入绍兴鲁迅博物馆工作,但他并未因此满足,而是继续努力学习,并对鲁迅的作品有了深入的研究。正是在鲁迅的儿子的提携下,三代贫困的家族终于走出了困境,迎来了新的希望。

结论

每个人的生活都是不同的,经历的事情也千差万别,最终的结局自然也不同。曾经亲密无间的朋友,可能在多年后变得陌生,甚至连当初的话题也无法继续讨论,只剩下无关紧要的寒暄:你最近怎么样?挺好的。你呢?我也是。好。

这些都是生活的一部分,我们每个人都无法避免。随着年岁增长,每个人都会承担起家庭的责任,面对婚姻、子女、父母的赡养,生活的压力是迟早要到的,不能逃避。

而我们最后能留下的,便是那些曾经的美好记忆。人事如梦,岁月匆匆,那些曾经重要的人或事,就像河流中的浪花,刚开始美丽,但很快便消失在水中;又像两岸的景物,虽美丽依旧,但随着时间的流逝,它们只能停留在原地。

因此,我们应当珍惜当下,珍惜眼前的美好。未来如何无法预知,但时光不会等人,我们每个人最终都会经历物是人非的变化,能陪伴我们一生的,只有那些深刻的回忆。

发表评论 评论 (2 个评论)