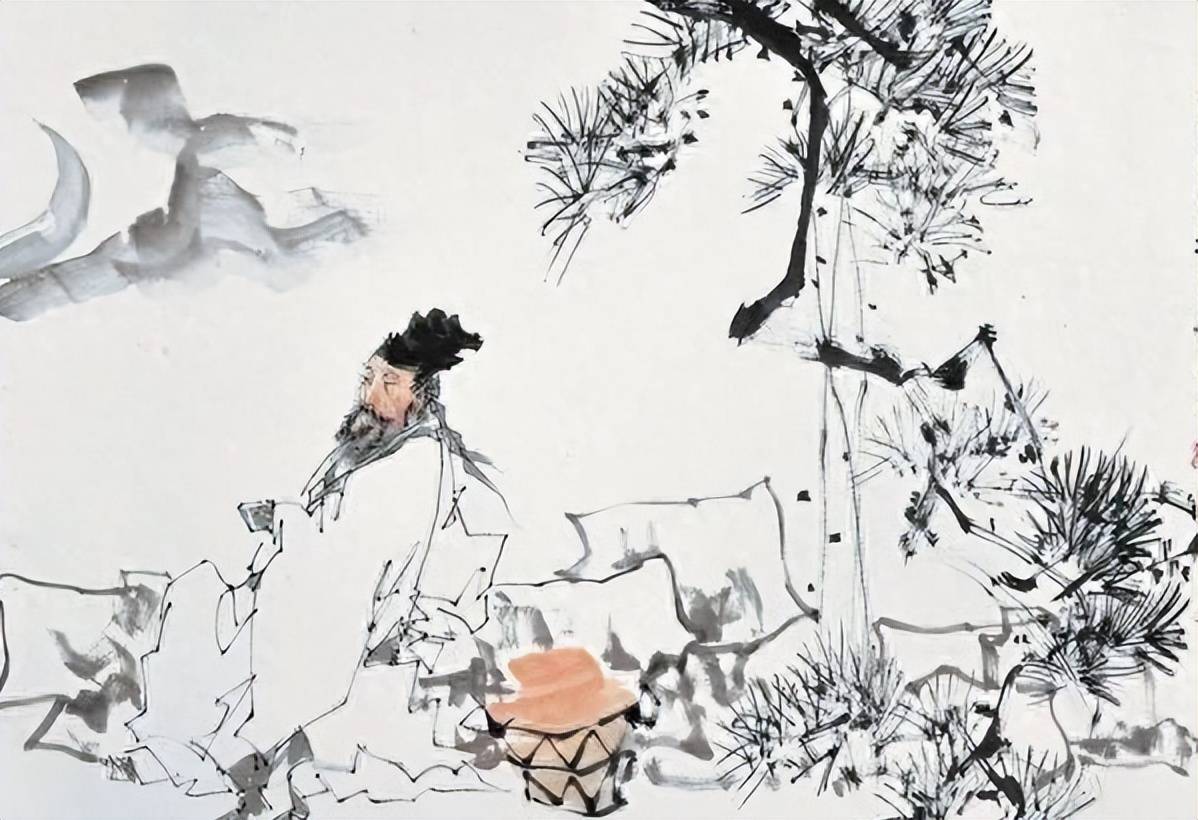

“人的烦恼皆源于人际关系”,不仅现在的人如此,宋代的苏轼也感觉到了。

经历寒窗苦读,又走千里路,到京城科考,苏轼一举成名天下知。

主考官欧阳修,对苏轼给予了很高的评价,“老夫当避路,放他出一头地也”。

更了不起的是,苏轼中进士的时候,弟弟苏辙也同榜亮相。

毫无悬念,苏轼一到官场,就变成了璀璨的星。

沈括、王巩、章惇等一大批名人,都变成了苏轼的朋友,大家一起写文,议论朝政,形成亲密、巨大的圈子。

原以为,苏轼从此仕途亨通,保持鹤立鸡群到最后。不想,他很快就变成了大家排挤的对象。

苏轼是反对变法的。这大宋好端端的,变什么变?并且,变那么激烈,岂不是要破坏祖宗的规矩,弄不好,社会都乱套了。

王安石派人给苏轼做工作,苏轼不听。

王安石很是生气,让御史谢景温在皇帝面前陈述苏轼的过失。

但苏轼也不想得罪人,也不想和人争斗不休,就主动请求外调,去杭州做通判。后来又调任密州、徐州。

在地方,苏轼踏踏实实工作。不仅搞定了杭州的瘟疫,还堵住了徐州的洪灾。

就是这样一个兢兢业业的人,没想到还被人嫉妒。有人说他,不站在变法这一边,还写诗文讽刺朝廷。

昔日的好友沈括,很讨厌苏轼。沈括心想,“我支持变法,你不支持,你就变成了我的对手”。

沈括还借用出差的机会,利用苏轼对自己的信任,看了很多苏轼写的文章,找到了一些“可能诽谤变法的句子”。

虽然沈括没有直接绊倒苏轼,但是苏轼栽了——陷入乌台诗案,人也进了牢笼。

此刻,苏轼也想过,自己是反对变法的,应该得到守旧派的极力拯救。可他想多了,真正不顾生死来救他的,只有弟弟苏辙。

苏辙脱离自己的工作岗位,到了京城,写奏章:“我愿意用自己的职位,换取弟弟的一条命。”

果然,苏轼命保住了,被贬黄州。同时,弟弟苏辙也被贬江西一带。

一晃就过了多年,王安石变法失败。反对变法的圈子,开始活跃起来。

司马光作为反对圈的带头大哥,立马决议——但凡变法内容,一律铲除。

苏轼觉得不对劲,变法就没有一点作用吗?应该保留一些有积极作用的规则和成绩。

苏轼劝说司马光,要综合考虑,别走极端。司马光不听,气得苏轼喊“司马牛”。

没办法,苏轼又被贬了,毕竟他常常站在王安石这一边,不识时务。

苏轼灰头土脸,走了很多地方,到了偏远的岭南。他吃了荔枝,写了一首“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”。朝廷里的人,很是生气——凭什么你在外地,那么逍遥。让你去海南尝一尝苦头。

是苏轼变了吗?

不是的,他一直热爱文学,喜欢美食,关心群众,还积极发言。

非要找一个理由,就是他无法合群而已。

群体在一起,是有条件的。

1.目标一致。

2.具有群体价值。

3.成员互相保护。

如果有一个条件不满足,大家还可以容忍。有几个条件不满足,就无法容忍,必须从群体赶出去。

目标,就是变法,还是不变法。苏轼的目标,是为群众服务。变法,不变法,不那么重要。

价值,多是情绪价值,说一些让大家开心的话,支持的话。可是苏轼言语中肯,说话的情商不那么高。他说“愚不适时,难以追陪新进”,“老不生事或能牧养小民”,伤了大家的心。针对当今社会,经济价值占比更多。

保护,一般是官官相卫,就算错了,也错下去。苏轼就不一样,错了就改正,指出来。

苏轼,其实一开始就是一个不合群的人。

正如他的一句名言——人间有味是清欢。

人是一种环境动物,但人也是一种独一无二的动物。

很多人为了适应环境,就丢了自己的特性,开始迎合他人。而苏轼,却不一样,总是保持“独一无二”的状态。

要不然,他也不会放下做官的姿态,去研究什么东坡肉,去研究芋头怎么做。也不会带头捐款,在杭州修建“安济坊”之类的机构。

他的爱妾,直接戳穿了苏轼的个性——他啊,一肚子不合时宜。

任由自己的性子来,是无法被群体长久赏识的。一开始大家佩服你的勇气,后来把你当成愣头青、一根刺。

因此,当我们莫名被人讨厌,被群体孤立的时候,不要总是以为自己变了,做错了什么,而是看群体变成了什么样子,群体是否适合自己。

有必要,在一定的时候,换一个圈子,继续生活。

此处不留爷,自有留爷处。

若无留爷处,我就自己过。

作者:布衣粗食。

配套来源于网络。

发表评论 评论 (2 个评论)