张隆溪教授 a history of chinese literature (routledge, 2023) 第十二章是from ouyang xiu to su shi (p.206) , 就是“从欧阳修到苏轼”。这两人代表北宋文学的成就。

第十二章共分七节,讨论苏轼的部分就占了四节。由此可知苏轼在北宋的文学地位显赫,至少其作品得到张教授的特別重视。

a history of chinese literature

张隆溪教授评论苏东坡,说到:

his genius and poetic energy are simply irrepressible, and he often wrote about his quandaries with a sense of humor. for example, in the poem “first arriving in huangzhou,” where he was exiled after escaping a possible death penalty, su shi wrote:

i often laughed at myself for busily feeding my mouth,

in old age, my career has turned to go down the chutes.

my house surrounded by the river, i know fish must be good,

lovely bamboo all over the mountain with fragrant shoots. (p.223)

张教授提到的这首“first arriving in huangzhou”(原诗是苏轼《初到黄州》),反映苏轼能以轻松幽默的心态面对逆境。

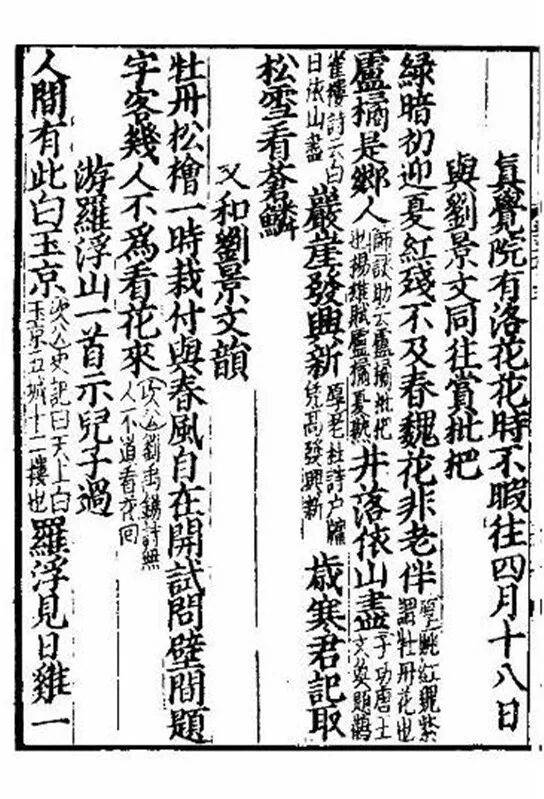

不过,将上引四个诗行拿来和汉语原作一起看,我们发现张教授只翻译了《初到黄州》的头四行:

自笑平生为口忙,

老来事业转荒唐。

长江绕郭知鱼美,

好竹连山觉笋香。

《苏轼诗集》

张教授只引《初到黄州》的前半篇,大概是看中前半篇写到“好吃的”:鱼美、笋香。

张教授指出,苏轼被贬,处身于贫困之地,但是苏轼总能找到享受人生的方法:

in this barren place, there are fish in the river and bamboo shoots on the mountains, which can be made into delicious food. su shi was a gourmet who always found ways to appreciate good food and enjoy life, … (p.223)

意思是,江鱼山笋都是苏东坡眼中的佳肴……。所谓gourmet, 指“美食家;讲究饮食的人”。

美食家,大致上就是老饕之类。苏轼本人,作有《老饕赋》(孔凡礼点校《苏轼文集》,中华书局1986年版,页16)。

用当今通行俗话来说,苏东坡可称为“吃货”(郑培凯教授也说:“苏轼是历史上有名的吃货。”语见郑培凯《几度斜晖苏东坡》,中华书局2023年版,页58)。苏轼发明“东坡肉”,这事现在已是广为人知。

julia khrebtan-hörhager,communicating the other across cultures (2023)

不过,“吃货”写过什么食物和食材?同时代的梅尧臣,在饮食方面也多有著墨,他对饮食的态度和苏轼不同。为什么?苏轼和韩愈都被贬到岭南,他们怎样对待“文化他者(the cultural other)”?

张隆溪教授用英语呈现宋人的饮食书写,其译文和解说词有好几处值得商榷。问题也许是撰写书稿时“囫囵吞枣”所致。本文探讨具体内情,主要使用考证方法,并剖析张书中两个疑点:“卢橘”、吃“笼蛇”。

苏东坡在江南惠州

苏东坡《初到黄州》这首诗(张教授笔下的“first arriving in huangzhou” )原有八句,张教授没有翻译后四句。

以下是《初到黄州》完整的八句(冯应榴辑注《苏轼诗集合注》,上海古籍出版社,页994),附burton watson 的英译:

自笑平生为口忙,

老来事业转荒唐。

长江绕郭知鱼美,

好竹连山觉笋香。

逐客不妨员外置,

诗人例作水曹郎。

只惭无补丝毫事,

尚费官家压酒囊。

华兹生(burton watson)译《苏轼诗选》

funny - i never could keep my mouth shut;

it gets worse the older i grow.

the long river loops the town - fish must be tasty;

good bamboo lines the hills - smell the fragrant shoots!

an exile, why mind being a supernumerary?

other poets have worked for the water bureau.

too bad i was no help to the government

but still they pay me in old wine sacks. (burton watson)

上引英译八行,摘自burton watson 的selected poems of su tung-p'o (copper canyon press, 1996), p.85。

《初到黄州》的大意是,可笑自己一生为口腹到处奔忙,到老年事业却荒唐无可取。(被贬到黄州) 江水环抱城郭,江鱼想必味美;茂竹漫山遍野,竹笋想必香甜。(我苏轼)身为被贬逐之臣,员外安置又何妨?诗人嘛按惯例要做水曹郎,只是我老苏对政事已毫无补益,竟然还要耗费皇上的俸禄来养着(惭愧惭愧)!

《东坡居黄考》

张教授未翻译后四句(“逐客不妨员外置,诗人例作水曹郎。只惭无补丝毫事,尚费官家压酒囊”),仅保留前四句。这样一来,只有前四句的《初到黄州》更加突显东坡“爱吃美食”的形象。

苏东坡在汴京因诗案而获罪,被贬到黄州(今湖北省黄冈市黄州区)。黄州地处长江中游北岸,紧邻长江干流,其城区距离长江主航道仅约3公里。

苏轼在黄州四年多(1080—1084 年),他笔下‘长江绕郭知鱼美’一句,应该是指黄州当地鱼产上佳。

苏东坡居黄州大约四年四个月,获皇帝召回汴京。宋哲宗元祐元年(1086年),苏东坡迁中书舍人,改翰林学士兼侍读……。不幸,到1094年,他又被贬往南方:广东的惠州(参看:郑培凯《几度斜晖苏东坡》中华书局,2023年,页75-77)。

苏东坡在惠州:荔枝

a history of chinese literature (routledge, 2023) 关注苏东坡在惠州时期的饮食书写。张教授说:.

…when he was exiled even further south in huizhou, in modern-day guangdong province, a remote and bleak place in his time, he found the place producing the wonderful, sweet tropical fruit lychee. he wrote two poems about “eating lychee,”…

《苏轼诗集合注》

这段话中的 lychee, 就是南方佳果荔枝。

宋哲宗绍圣二年四月十一日,苏轼在惠州吃到岭南荔枝,作有荔枝诗两首,其中《四月十一日初食荔枝》一诗对荔枝赞誉有加:“……垂黄缀紫烟雨里,特与荔枝为先驱。海山仙人绛罗襦,红纱中单白玉肤。不须更待妃子笑,风骨自是倾城姝……”(《苏轼诗集合注》,页2025。)

诗中的“白玉肤”,似是喻指荔枝的果肉呈白玉之色。“妃子笑”显系用杜牧《过华清宫》三绝句第一首之典(“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来”) 。

第二首诗,题为《惠州一绝》,写“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”,这两句后来成为岭南荔枝的广告语。

吃荔枝的人大多知道,荔枝虽是食疗佳品,却性热(广东人称为‘热气’),食用过多易上火。苏东坡说每天吃三百颗,这数量(按常见荔枝大小,三百颗约有数斤重)或属虚拟,又似是文学上的夸张。

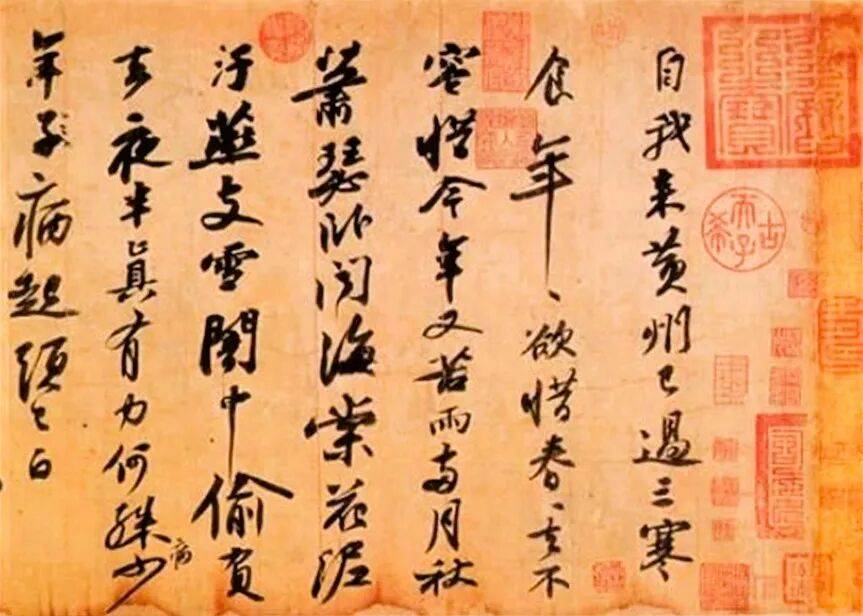

苏轼《黄州寒食诗帖》

有人认为,“日啖荔枝三百颗”说不定是源自方言的发音。

有人拟想:当地老百姓用本地方言对苏轼说道:“大人,一啖荔枝三把火哦!”(意思是吃一口荔枝会生出三把火)。苏东坡误听“一啖”为“日啖”;“三把火”为“三百颗”。

不过,吃一口荔枝就产生三把火,这说法也是夸张。“日啖荔枝三百颗”则反映“吃货”苏东坡嗜吃荔枝,而且食量之大,非比寻常。

林卫辉《此生有味:苏东坡美食地图》(广西师范大学出版社2024年)第63章引苏东坡说:“余在南中五年,每食荔枝,几与饭相半。”(郑熊《番禺杂记》)。东坡在惠州两年又七个月。

“卢橘杨梅次第新”:卢橘 = orange?

苏东坡《食荔支二首并引・其二》写荔枝和其他生果。对这首诗,张隆溪教授是这样解说的:

...huizhou, in modern-day guangdong province, a remote and bleak place in his time, he found the place producing the wonderful, sweet tropical fruit lychee. he wrote two poems about “eating lychee,” of which the second one reads:

under the lofu mountain, four seasons are all spring,

oranges and bayberries are ripe one after another.

eating three hundred lychees every day,

i wouldn’t mind long being such a southerner.

《苏东坡全集》

罗浮山下四时春,

卢橘杨梅次第新。

日啖荔枝三百颗,

不辞长作岭南人。

(《苏轼诗集合注》页2066。)

苏东坡的这首《食荔支二首并引・其二》,写了三种岭南罗浮山的佳果:卢橘、杨梅、荔枝。诗的后两句,许多人都能背诵,使岭南荔枝的名声大振,其实,原诗所写不单单是荔枝,前两句还写到其他果品“次第新”。

“次第”指次序、时序,“新”是新鲜或者新产出。次第新,就是种种佳果相继成熟,不断有新鲜生果可吃。这是“不辞长作岭南人”的最佳前提。

到了岭南的东坡居士,面对相继成熟的各种岭南佳果,不会只对荔枝情有独钟,否则他就不会说到“卢橘杨梅”。

张隆溪教授将“卢橘”翻译成 oranges。这译文,引起了笔者的注意。

“橘”和“oranges (橙)”是柑橘属中不同的物种,在植物学分类、形态特征、口感、品种等方面“橘”和“橙”都有明显区别。

李时珍(约1518-1593年)认为“卢橘”是金橘。

万历金陵刻本《本草纲目》(美国国会图书馆藏)

李时珍对卢橘做了一番考证,判定:卢橘就是今天所说的金橘。李时珍认为“卢”字是黑色的意思,指金橘未成熟时色作青黑。

金橘,自然不是橙类。换言之,李时珍的考据帮助我们判定:“卢橘”不是橙。

英文里,kumquat(柑橘)、lychee(荔枝)、longan(龙眼)都从粤语音译的。枇杷的英文loquat,来自卢橘的粤语发音(陈恒汉《语言的流播和变异:以东南亚为观察点》,社会科学文献出版社2016年版,页170)。

陈恒汉《语言的流播和变异:以东南亚为观察点》,社会科学文献出版社2016年版。

“柑橘”是统称词,可译为 citrus,而“橘子”的准确译法是tangerine。简言之,tangerine比orange更贴合“橘子”的物种特性。

张隆溪教授也许认为“橘”大致等于 oranges? 也许,张教授认为在译文中使用oranges比较便利英语世界的读者解读译文?……

无论如何,如果张隆溪教授a history of chinese literature (2023) 的中文版用上“汉英对照”的形式排印,那么,读者可能认为东坡写“卢橘”是写错了,英译者(张隆溪教授)替东坡修正为 oranges。

这商品的包装图文显示:卢橘 → loquat(枇杷)

事实却是:东坡《惠州一绝》根本没有写“橙”(orange)。

橙、橘,两不相混:“橙黄橘绿时”

也许,有些人会这样想:橙、橘两者,苏东坡本人未必分得很清楚……

可是,苏东坡写过“一年好景君须记,最是橙黄橘绿时”(《赠刘景文》,见《苏轼诗集合注》页1634)。“最是橙黄橘绿时”这诗句说明苏东坡没有将橙橘相混。

诗题中出现“刘景文”,这人就是刘季孙。刘季孙,字景文,任两浙兵马都监,曾驻于杭州。苏东坡在杭州和刘景文有交往。

元祐四年(1089年),苏东坡以龙图阁学士知杭州(参看:郑培凯《几度斜晖苏东坡》香港中华书局,2023年,页150)。

郑培凯《几度斜晖苏东坡》,中华书局2023年版。

元祐五年(1090年)苏轼到任。在杭州期间,苏轼因感慨刘景文人生坎坷遭遇,悯其愁苦,作《赠刘景文》:

荷尽已无擎雨盖,

菊残犹有傲霜枝。

一年好景君须记,

最是橙黄橘绿时。

此诗应当时之景色而作(有橙、有橘)。

苏东坡希望刘景文振作,不致因老病困穷而颓唐下去。这首《赠刘景文》的译文,见于华兹生(burton watson)的selected poems of su tung-p'o,诗题为presented to liu ching-wen (1090):

lotuses have withered, they put up no umbrellas to the rain;

one branch of chrysanthemum holds out against frost.

good sights of all the year ’d have you remember,

but especially now, with citrons yellow and tangerines still green.(p.119)

从上引华兹生的译文可见: 橘就是tangerines,没有和其他果品相混淆。

潘富俊《苏东坡颠沛流离植物记》,猫头鹰出版社2025年版。

苏东坡的其他诗篇也反映“吃货”苏东坡对橙有认识。他知道金橙与松江鲈鱼是绝配。苏东坡《金橙径》(郑培凯《几度斜晖苏东坡》页66):

金橙纵复里人知。

不见鲈鱼价自低。

须是松江烟雨里。

小船烧薤捣香虀。

这首诗是说:金橙,里人(本地人?)都知道,然而,如果金橙不和鲈鱼放到一起食用,金橙的好处就不能突显,因而价格太低(洋州太守文同在《金橙径》诗说:“金橙实佳果,不为土人重”)。

那怎么办呢?

苏东坡认为:只有等到松江烟雨蒙蒙,带上金橙,驾一叶小舟,金橙配烧鲈鱼同吃(齑:捣碎的姜、蒜或韭菜的细末),到时才能显现金橙的价值。

郑培凯教授指出,《苏轼文集》卷七十三《煮鱼法》实是借鉴了唐宋名菜金韲玉脍(《几度斜晖苏东坡》页62。)其中“玉”指鱼肉,“金”指配料。

孔凡礼点校《苏轼文集》,中华书局1986年版。

杨梅、卢橘、荔枝,在其他苏东坡诗篇也出现过,例如:苏东坡《四月十一日初食荔支》这样写:

南村诸杨北村卢,白华青叶冬不枯。

垂黄缀紫烟雨里,特与荔枝为先驱。

海山仙人绛罗襦,红纱中单白玉肤。

不须更待妃子笑,风骨自是倾城姝。

不知天公有意无,遣此尤物生海隅。

云山得伴松桧老,霜雪自困楂梨粗。

先生洗盏酌桂醑,冰盘荐此赪虬珠。

似闻江鳐斫玉柱,更洗河豚烹腹腴。

我生涉世本为口,一官久已轻莼鲈。

人间何者非梦幻,南来万里真良图。

我们的焦点落在“南村诸杨”“北村卢”。 “南村诸杨北村卢”中的“杨”是杨梅的简称;“卢”应是卢橘的简称(注意:“卢橘”在此诗之中,简称为“卢”,没有被简化成“橘”)。

《苏轼小品》,王文君注评,中州古籍出版社2020年12月版。

苏东坡在杭州: 宋代岭南的卢橘,会不会是“枇杷”?

卢橘,在东坡诗中也可能是指枇杷(loquat)。古人已有此说法。东坡诗《赠惠山僧惠表》是这样写的:

行遍天涯意未阑,

将心到处遣人安。

山中老宿依然在,

案上楞严已不看。

欹枕落花馀几片,

闭门新竹自千竿。

客来茶罢空无有,

卢橘杨梅尚带酸。

这首《赠惠山僧惠表》诗,也是同时写卢橘、杨梅。

《冷斋夜话》,上海古籍出版社2012年版。

《冷斋夜话》卷一记载:“东坡诗:‘客来茶罢无所有,卢橘杨梅尚带酸。’张嘉甫曰:‘卢橘何种果类? ’答曰:‘枇杷是也。’”(惠洪撰;李保民、金圆校点《冷斋夜话》,上海古籍出版社2012年版,页12)。

换言之,《赠惠山僧惠表》诗写出来以后,张嘉甫问:卢橘是什么。回答说是枇杷。张嘉甫又问:“何以验之?”对曰:“事见相如赋。”

这里说的“相如赋”,应该是汉司马相如的《上林赋》,赋文有云:“于是乎卢橘夏熟,黄甘橙榛,枇杷橪柿……”(臧励和《汉魏六朝文》,台湾商务印书馆2005 年版,页66)。

然而《上林赋》中,那段话罗列了若干种果树,最先出现的“卢橘”如果就是枇杷的话,那么,枇杷没有必要在稍后再度出现。

因此,我们似乎可以依据《上林赋》的果名排列来推断:卢橘不是枇杷,而是另一种水果(除非连司马相如也没有搞清楚卢橘是什么)。

《司马相如集校注》,上海古籍出版社2024年版。

古人(宋朝)的证词:卢橘核如龙眼

宋人所称“卢橘”,其外形如何、内里果核如何,只有宋人才知道(司马相如是汉朝人,汉朝人不会知道宋朝的“卢橘”实指何物)。宋代李弥逊(1085—1153)在《卢橘》一诗中是这样描述的:

皮似稗柿松而剥,

核如龙眼味甘鲜。

满盘的皪如金弹,

业子分尝忆去年。

(胡仔《苕溪渔隐丛话》卷二十八最早收录。这确立李弥逊《卢橘》的宋代属性。李弥逊《卢橘》另见于《全宋诗》第30卷)。

从“核如龙眼”四字来看,李弥逊所写“卢橘”显然更像是枇杷,因为枇杷核大小、颜色与龙眼核比較相似。相反,橙的果籽,没有大如龙眼核的。橙籽更不会是龙眼核那样呈深褐黑色。

李弥逊所见之卢橘,“皮似稗柿”。这种果皮也和枇杷之皮相似。

此外,宋代朱翌的《猗觉寮杂记》卷上:“岭外以枇杷为卢橘子。”(中国农业科学院《中国农学遗产选集》第14卷,第1期,中华书局1957年版,第259 页)。

四库丛刊本《集注分类东坡先生诗》夹注:卢橘,枇杷也。

所谓“岭外”,是古代对五岭以南地区的泛称,大致包括今天的广东、广西、海南全境,以及湖南、江西两省的南部地区。

南宋王十朋《王状元集百家注分类东坡先生诗》引师尹曰:“《谈助》云:‘卢橘,枇杷也。’”(《苏轼诗集合注》,页1598)。

明朝陶宗仪《辍耕录・卢橘》说:“世人多用卢橘以称枇杷。”(陶宗仪《辍耕录》卷二六)。陶宗仪本人认为“卢橘”不是“枇杷”,但是,陶宗仪的话反映世人将枇杷称为卢橘。这大概是宋、明间的事。

苏东坡本人的诗作,似乎也证明:有些地方,所谓“卢橘”,就是枇杷。

上文已经提及,苏轼和刘景文有交往(按:《苏轼诗集》卷三十二有多首提到刘景文)。苏轼《真觉院有洛花,花时不暇往,四月十八日,与刘景文同往赏枇杷》(《苏轼诗集合注》卷三十二,页1597-1598):

绿暗初迎夏,

红残不及春。

魏花非老伴,

卢橘是乡人。

井落依山尽,

岩崖发兴新。

岁寒君记取,

松雪看苍鳞。

上引诗第三句中的“魏花”,即魏紫。魏紫与“姚黄”并称“牡丹双绝”,在园艺史和文化典籍中多有记载。诗题上的“洛花”当即“洛阳花”,指魏紫(參看《苏轼诗集合注》页2031)。赏花之事颇常见,那么,苏轼诗题中的“赏枇杷”三字,作何解释?

《东坡事类》,广州暨南大学出版社1992年版。

诗题中的“枇杷”很可能就是诗中第四句所写的“卢橘”。四月,正是枇杷果成就的季节。枇杷花期通常从10月开始,一直持续到次年2月。

大概当年的四月十八日真觉院中可赏之花较少(“红残”应该是指花残凋落),所以,诗题说他(苏东坡)和刘景文去“赏枇杷”,而诗中有“卢橘”。

无论苏东坡所见“卢橘”是枇杷还是橘类,总之“卢橘”都不会是“橙”。因此,张隆溪教授将东坡诗中的“卢橘”译成orange,能说得通吗?

吃蛇、吃虾蟇:梅尧臣《范饶州坐中客语食河豚鱼》

苏东坡被贬往黄州,黄州地近长江,东坡赋诗有“长江绕郭知鱼美”之句。本文上面提过《苏轼文集》卷七十三收录了东坡的《煮鱼法》。不少宋人提到当时的人爱吃河豚。

近人钱锺书說:“宋代烹饪以蒌蒿、芦芽和河豚同煮……。”(钱锺书《宋诗选注》,三联书店2020年版,页121。)

《宋诗选注》

北宋诗人梅尧臣(1002—1060)的五言古诗《范饶州坐中客语食河豚鱼》也写到“河豚鱼”,竟因此而得到“梅河豚”之绰号(朱东润《梅尧臣集编年校注》,页118)。梅堯臣詩还提及柳宗元吃虾蟇(虾蟆)、韓愈怕吃蛇。

《范饶州坐中客语食河豚鱼》这首诗叙述河豚美味却有毒,梅尧臣认为不值得为尝其美味而送命,也许这诗还暗讽刺世间有人为了名利而不顾生命和气节。张隆溪教授英译了此诗的开头部分。原诗的首十六句是:

春洲生荻芽,春岸飞杨花。

河豚当是时,贵不数鱼虾。

其状已可怪,其毒亦莫加。

忿腹若封豕,怒目犹吴蛙。

庖煎苟失所,入喉为镆铘。

若此丧躯体,何须资齿牙?

持问南方人,党护复矜夸。

皆言美无度,谁谓死如麻!

首十六句后,张隆溪教授转为解说:

清水茂《韩愈》(1958年版)

the poet failed to dissuade southerners from eating such poisonous fish and he realized that the exquisite flavor and the deadly poison are so intertwined that they are two sides of the same coin. he recalled that the tang poet han yu ate snakes when he was sent in exile in chaozhou, in guangdong province, though he was scared of it at first, and that liu zongyuan even came to like eating toads or frogs in liuzhou, in hunan province. (p.210)

上面那段解说词提到“han yu ate snakes when he was sent in exile in chaozhou”,意思是:被贬的韩愈在潮州(chaozhou)吃蛇﹔snakes,指超过一条蛇。

历史书上,有韩愈有在潮州吃蛇的记载?

存世的文献,似无韩愈吃蛇之记载。相反,根据韩愈的诗作《初南食・贻元十八协律》的描述,我们知道韩愈害怕吃蛇,也沒有吃蛇。

spatial imaginaries in mid-tang china (cambria press, 2018)

韩愈在《初南食・贻元十八协律》诗中提到“惟蛇旧所识,实惮口眼狞。开笼听其去,郁屈尚不平”。意思是,蛇是他以前就认识的东西,实在害怕、畏惧(“惮”)蛇口蛇眼的狰狞之态,于是打开笼子放它离开,看着它委屈不平地爬走。

由此可见,韩愈当时没有吃蛇,选择将那蛇放生。

《初南食・贻元十八协律》见于钱仲联集释《韩昌黎诗系年集释》卷十一,上海古籍出版社,1984年,页1132—1136。

元和十年韩愈抵达潮州。钱仲联推测, 《初南食・贻元十八协律》或作于赴潮州途中(钱仲联《韩昌黎诗系年集释》,页1133),全诗如下:

鲎实如惠文,骨眼相负行。

蚝相黏为山,百十各自生。

蒲鱼尾如蛇,口眼不相营。

蛤即是虾蟆,同实浪异名。

章举马甲柱,斗以怪自呈。

其馀数十种,莫不可叹惊。

我来御魑魅,自宜味南烹。

调以咸与酸,芼以椒与橙。

腥臊始发越,咀吞面汗骍。

惟蛇旧所识,实惮口眼狞。

开笼听其去,郁屈尚不平。

卖尔非我罪,不屠岂非情?

不祈灵珠报,幸无嫌怨并。

聊歌以记之,又以告同行。

《韩昌黎诗系年集释》

上引诗篇的结尾处“不祈灵珠报,幸无嫌怨并”是说:韩愈也不指望被放生的蛇会像传说那样将来衔一颗灵珠来报答(韩愈)自己。

梅尧臣应该是知道韩愈这件放蛇之事之诗,所以梅氏的《范饶州坐中客语食河豚鱼》有这样的诗句:

吾语不能屈,自思空咄嗟。

退之来潮阳,始惮餐笼蛇。

子厚居柳州,而甘食虾蟆。

二物虽可憎,性命无舛差。

斯味曾不比,中藏祸无涯。

甚美恶亦称,此言诚可嘉。

“退之来潮阳,始惮餐笼蛇”用韩愈诗之典故。我们将韩愈诗和梅尧臣诗对照,可以看到:梅尧臣写“惮”、“笼蛇”,皆以韩愈诗的“实惮口眼狞。开笼听其去”为本。 梅尧臣“始惮餐笼蛇”之句,是说韩愈畏避吃笼蛇。

张隆溪教授的“han yu ate snakes when he was sent in exile in chaozhou”之说,从上引梅尧臣诗、韩愈诗都无法得到证明(韩愈诗明确说“开笼听其去”)。

charles hartman, han yü and the t’ang search for unity.1986

张教授说韩愈在潮州吃蛇,是不是另有依据?我们读者希望张教授能补充说明。

如果韩愈后来入乡随俗也吃起蛇来,那就不是小事。为什么?请看下节。

谪臣如何面对文化他者

柳宗元因 “永贞革新”失败被贬永州(今湖南永州)。在永州期间,他写下《捕蛇者说》《永州八记》等名作,也在书信中记录了当地的生活细节。

柳宗元在贬谪柳州期间向友人透露了柳州的饮食风俗。韩愈以《答柳柳州食虾蟆》诗回应:

虾蟆虽水居,水特变形貌。

强号为蛙蛤,于实无所校。

虽然两股长,其奈脊皴疱。

跳踯虽云高,意不离泞淖。

鸣声相呼和,无理只取闹。

周公所不堪,洒灰垂典教。

我弃愁海滨,恒愿眠不觉。

叵堪朋类多,沸耳作惊爆。

端能败笙磬,仍工乱学校。

虽蒙勾践礼,竟不闻报效。

大战元鼎年,孰强孰败桡。

居然当鼎味,岂不辱钓罩。

余初不下喉,近亦能稍稍。

常惧染蛮夷,失平生好乐。

而君复何为,甘食比豢豹。

猎较务同俗,全身斯为孝。

哀哉思虑深,未见许回棹。

韩愈提到“余初不下喉,近亦能稍稍。”似乎他起初不能接受,后来稍能……(按:“稍稍”的语义含糊,似乎是指稍能吃一点虾蟆)。

曾楚楠编《韩愈在潮州(增订本)》,广东人民出版社2021年版。

“虾蟆”,可能相当于唐代岭南地区被当作食材的蛙类,即与今天“田鸡”所属的蛙类范畴重合。

说到底,韩愈表明“常惧染蛮夷”,意思是担心他自己近墨者黑,也染上了南方人的文化习俗(另外,韩愈《潮州刺史谢上表》也描绘潮州瘴疠环境,表露了贬谪忧惧:“单立一身,朝无亲党,居蛮夷之地,与魑魅为群……”)。

韩、柳的诗篇,客覌效果是将私人体验上升为“如何面对文化他者”的公共议题。初步看,韩愈的儒者本位意识似乎比较顽强,他对“蛮夷”(他者)甚是警惕。

因此,吃什么不吃什么,表面上看是日常生活上的小事,但是,在韩愈眼中,“不吃什么”大概涉及对文化立场的坚持、涉及夷夏之防,绝不是小事。

韩愈这样坚持文化本位和主体性,在当近学者眼中,也许算是“过分强调‘异’而忽略了‘同’”?

这种意见,有一定的道理。可是,“过分”本身,能量度吗――怎样才算是“过分”?有没有标准?

如果没有的话,只是“以己见为标准”,不见得有很大的意义:因为韩愈有权坚持“己见”、坚持异而不同化。

谁来定标准,谁来宣判别人“过分强调”?

马其昶校注《韩昌黎文集校注》,上海古籍出版社1986年版。

韩愈也有权批判有些人“过分强调‘同’而忽略了‘异’”。

宋人苏轼被贬岭南时,曾写下“土人顿顿食薯芋,荐以薰鼠烧蝙蝠”的诗句(《闻子由瘦,儋耳至难得肉食》,見于《苏轼诗集合注》页2123),这说明岭南地区在宋代有食用蝙蝠的习惯。苏东坡自外于“土人”,土人是土人,而东坡是东坡,那么,难道苏东坡也属于“过分强调‘异’”?

“同”、“异” 如果被二元对立化,有多少实际意义?“同”、“异”如果被本质化,有必要吗?

苏东坡的心态和“生命治愈”

北宋苏东坡大概知道韩、柳的事迹。苏东坡《闻子由瘦》的前半提到自己在海南岛的情况。其中也提及“虾蟆”:

《苏轼全集校注》

土人顿顿食薯芋,

荐以薰鼠烧蝙蝠。

旧闻蜜唧尝呕吐,

稍近虾蟆缘习俗。

“薰鼠”是以田鼠制成的腊味;“蜜唧”是小鼠仔。我们不知道苏东坡有没有接受土人之荐,有没有吃过。以他个性之豁达,就算尝试吃“薰鼠”和“蜜唧”也不足为奇。他不时书写南方饮食带给他的欢喜。

苏东坡说“稍近虾蟆”,语气和韩愈“近亦能稍稍”相似。

苏东坡在海南儋州

发表评论 评论 (0 个评论)