齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 张向阳

有趣的灵魂万里挑一,苏轼就算一个。不管是“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”的豪壮,还是“人生如逆旅,我亦是行人”的旷达,抑或“一蓑烟雨任平生”的超然,还是逆境中东坡肉“火候足时它自美”的乐观,他豪放潇洒,幽默智慧,却保持着一颗儿童般纯真的心。苏东坡一不小心把自己活成了家喻户晓的“千古风流人物”,虽然千年很久,但他在黄河滋养的齐鲁大地上留下了脍炙人口的传说,留下了风华绝代、豪情万丈的绝美诗篇。

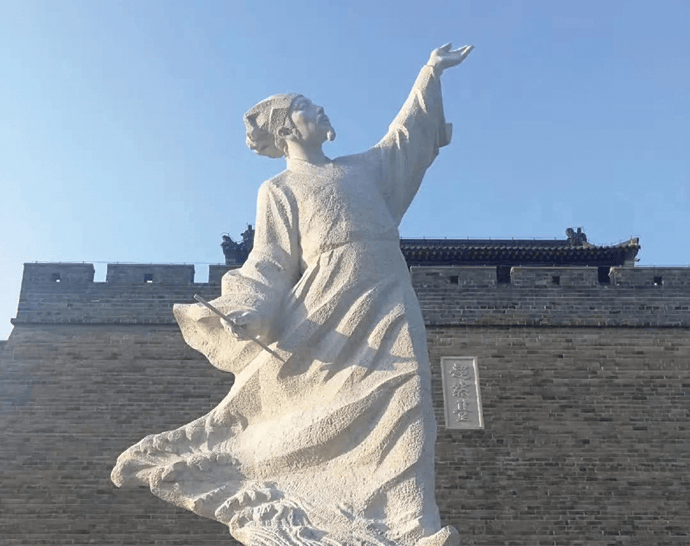

诸城超然台前的苏轼雕像

“寂寞山城人老也”

巴山蜀水、岷峨之间的眉山是东坡故里,为江山秀气所聚,这里走出了“一门父子三词客”——北宋著名文学家苏洵、苏轼、苏辙三父子。尤其是苏轼,堪称北宋文坛领袖,写下3000多首诗词、4800多篇文论,思想之深邃幽远,著述之丰硕广阔,构筑起一个波澜壮阔、横无际涯的文学世界,产生了如海洋一般浩瀚辽阔的博大气象,被后人尊为“苏海”。苏东坡是北宋文坛巨匠,也是政治旋涡中的争议人物,“为官40载,33年被贬”,面对宦海沉浮坎坷波折,他始终保持着达观的心态,在逆境中淬炼自己。

宋神宗熙宁七年(1074年)秋,37岁的苏轼在杭州通判任上期满后,因其弟苏辙在济南为官,兄弟俩为了能离得近一点,苏轼向朝廷请求到密州任职,获准改任知密州军州事,相当于太守。密州当时属于京东东路,州府治所在今潍坊诸城。作为历史文化名城,诸城是舜帝故里、千年古州,苏轼有诗赞曰:“漫说山东第二州,枣林桑泊负春游。”苏辙称赞诸城文脉悠长:“至今东鲁遗风在,十万人家尽读书。”

苏东坡与王安石的新法派有矛盾,在朝中受人排挤,他带着愤懑而复杂的心情前往密州赴任,途中,他写下《沁园春·孤馆灯青》一吐胸中块垒:“孤馆灯青,野店鸡号,旅枕梦残”“有笔头千字,胸中万卷;致君尧舜,此事何难?”在异乡清冷的灯光中,听着荒村野店的鸡鸣,没有尽头的尘世劳顿,坐在马鞍上往事涌上心头,本以为能辅佐圣上,但世事难料,“用舍由时,行藏在我”,姑且杯中寻醉,聊以慰藉。

从人间天堂的杭州来到北方小城密州,这里没有江南的温润与繁华,连元宵节都显得孤寂和落寞,《蝶恋花·密州上元》中“灯火钱塘三五夜,明月如霜,照见人如画”,杭州上元夜灯月交辉人如画,繁华热闹如梦如幻;而密州“寂寞山城人老也!击鼓吹箫,却入农桑社”,只有在农家社稷时才有鼓箫乐曲,环境与心情产生了巨大的落差,“火冷灯稀霜露下,昏昏雪意云垂野”,灯火稀少,寒霜冷清,厚厚的云笼罩大地将欲雪,在苍凉空旷中也蕴含着对瑞雪兆丰年的期望。

“荷锄散掘谁敢后”

然而,让苏东坡感到困扰的不仅是凄清、萧索,还有连年蝗旱灾害、盗寇横行,就像《超然台记》所述:“岁比不登,盗贼满野,狱讼充斥”。

苏东坡性情一贯是洒脱超然,但并非只寄情山水不问政事,他有儒家兼济天下的情怀,情牵黎民百姓疾苦,积极入仕。他到任时密州正逢连年旱灾与蝗灾,有的地方官却隐瞒灾情,甚至谎称蝗虫是在帮农民除草。苏轼看到“方数千里,麦不入土”,赤地千里,哀鸿遍野,蝗虫肆虐到“扑缘发尾困牛马,啖啮衣服穿房户”。他在《和孔郎中荆林马上见寄》中回顾了当时受灾的惨景:“秋禾不满眼,宿麦种亦稀。永愧此邦人,芒刺在肤肌。平生五千卷,一字不救饥”“何以累君子,十万贫与羸”,表现了他体恤百姓疾苦的恻隐之心,如芒在背般的自责之心。

他为民请命如实反映灾情,写了《上韩丞相论灾伤手实书》:“自入境,见民以蒿蔓裹蝗虫而瘗之道左,累累相望者二百余里,捕杀之数,闻于官者几三万斛。”一进入密州地界,就看到沿途民众忙着用杂草蒿蔓将成堆的蝗虫包裹起来深埋在地里,灭蝗的人群绵延足有二百余里。捕杀的蝗虫,仅官方知道的就有三万斛,数量惊人。他请求朝廷豁免密州秋粮赋税,减轻农民负担。为了消灭蝗灾,苏轼奔走在乡野田间,向有经验的老农请教,亲率百姓以火烧、挖坑深埋等方式灭蝗,他的《和赵郎中捕蝗见寄次韵》描写了捕蝗过程中的艰辛和劳累。为了鼓励灭蝗的积极性,“荷锄散掘谁敢后,得米济饥还小补”,以工代赈奖励捕蝗者,并开仓救济灾民,大大提高了积极性,人们争先恐后去灭蝗。经过大家齐心协力奋战,满目疮痍的田野逐渐恢复了绿意,于是他写下“更看蚕妇过初眠,未用贺客来旁午”的诗句,古时有蚕一眠则蝗不复生的说法,可见灭蝗之战取得了胜利。

“洒涕循城拾弃孩”

苏东坡因热爱美食,被戏称为“吃货”。然而,蝗灾中的密州没有东坡肉,也没有东坡蜜酿。苏轼虽贵为知州但为官清廉,自家常揭不开锅,就领着官员绕城采摘野生枸杞和山菊花充饥。他在《超然台记》中描述“斋厨索然,日食杞菊”,在《后杞菊赋》里自述:“日与通守刘君廷式,循古城废圃,求杞菊食之,扪腹而笑。”他是个无可救药的乐天派,在饥饿中也要发出自嘲的笑声,面对艰苦生活,写下“人生一世,如屈伸肘”,以能屈能伸的豁达超然态度视之。

由于多年饥荒,百姓食不果腹,不少贫困人家忍痛将婴儿弃之路边。有一天,苏东坡与通判刘廷式在城墙下挖野菜时发现一个被遗弃的婴儿。他小心地将孩子抱回府中抚养,当起了“奶爸”,他还下令官员到野外去捡拾弃婴,自己也“洒涕循城拾弃孩”。几天时间,州府就收养了几十名弃婴。他推行恤民政策,安排没有子女的家庭抚养这些婴儿,官府每月发放6斗粟米,这些善举挽救了不少幼小的生命。

后来在黄州,苏东坡依法禁止溺婴行为,倡议成立民间慈善机构——“育儿会”,邀请当地富户捐献钱物,救助无力抚养新生儿的乡间贫民。元祐四年(1089年),杭州灾荒之际疫病流行,知州苏轼捐献五十两黄金,从公款里拨出二千缗钱,又动员商户、乡绅赞助,合办了“安乐坊”,专门收治穷苦病人。苏东坡可谓慈善公益达人,这些善举闪现出人性的光辉。

苏知州与民同甘共苦吃野菜和救济弃婴之事传遍密州,州里一些开明乡绅也很感动,开仓救济灾民,帮助大家度过灾荒。

“磨刀入谷追穷寇”

因为蝗旱之灾叠加,因而“盗贼渐炽”。苏东坡虽是文臣,但也“磨刀入谷追穷寇”,还有一段用计擒悍匪的故事。

《宋史》载,熙宁八年(1075年),由于土匪到处杀人越货,百姓不得安生。京东东路安抚使和转运司使派遣三班武官郭啸带领数十名官兵前往密州捕盗。没想到,这些官兵剿匪不行,欺压百姓却在行,不但任由土匪逍遥法外,还敲诈勒索,诬陷老百姓私藏禁物,引发争斗酿成命案。事发后,他们畏罪潜逃,为害一方,悍卒之乱甚于强盗。

老百姓迫于悍卒之苦,来到衙门来告状,苏轼深知,如果立即实施追捕,这些悍卒可能会立即逃脱,给百姓制造更多的麻烦,于是他想出稳住匪盗的妙招。他对百姓的诉状看都不看,故意扔到地上,大声说:“哪里有这样的事情?”流窜的悍卒们听闻此消息后,放松了警惕。其实,苏轼早已秘密安排好人马,将这些悍卒全数捕获,人赃俱获,就地正法。

苏轼还上书朝廷,权衡得失利弊,分析了盗贼产生的根源,是天灾人祸互为因果:“风俗武悍……加以比岁荐饥,椎剽之奸,殆无虚日。”他建议治盗必先治“饥荒之病”,应与治事、治吏相结合,从根本上杜绝盗患。

都知道众赏之下必有勇夫,北宋朝廷却以灾年财政不利为由,将缉盗赏金减半。这无异于打击民众缉盗的积极性,变相纵容不法之徒。苏东坡反其道而行之,公开悬赏缉盗,官民携手平定了匪盗。苏东坡的政策,使密州从“盗贼满野”变为井然有序,稳定了社会治安,赢得百姓爱戴。

“东武城南,新堤固”

熙宁八年密州遭遇春旱,苏轼心急如焚,他率吏民前往城南的常山祈雨,传说山上有龙神庙,祈雨很灵验。苏东坡先后写下六篇“祭常山文”,当晚竟天降甘霖,旱情得以缓解。他兴奋地写下《次韵章传道喜雨》:“常山山神信英烈,捴驾雷公诃电母”“夜窗骚骚闹松竹,朝畦泫泫流膏乳”,诗中感恩常山山神的恩泽,当地百姓也建苏公祠祭祀,感谢苏东坡的恩德。

光靠老天吃饭还是不行,还要有持续的水源才能保障饮水和灌溉。经实地考察,苏轼在常山发现水源,因感念古泉祈雨得验,故以“雩泉”名之。他在《常山雩泉记》中写道:“庙门之西南十五步,有泉汪洋折旋如车轮,清凉滑甘,冬夏若一,余流溢去,达于山下”“乃琢石为井,其深七尺,广三之二,作亭于其上,而名之曰雩泉”。苏轼深爱此泉,刻石立碑置于泉旁。离任密州之际,他专程登常山向雩泉道别,并作《留别雩泉》诗一首:“举酒属雩泉,白发日夜新。何时泉中天,复照泉上人。”依依不舍之情溢于言表,九百多年过去了,泉亭依旧,泉水潺潺。

密州城南的扶淇河发源于常山、马耳山一带,每逢雨季常会山洪暴发,河水泛滥,威胁城内居民安全。为根除洪涝旱灾,熙宁九年,苏轼带领百姓在扶淇河上修筑堤坝,防洪抗旱,还把河水引入城中饮用。苏轼于扶淇河上建流杯亭,与文友会宴于此,举行了堪与兰亭雅集相媲美的密州上巳雅集。在《满江红·东武会流杯亭》中他写道:“东武城南,新堤固、涟漪初溢。隐隐遍、长林高阜,卧红堆碧……”这首词写雨后暮春景色,以及惜春的意绪。开头就从城南引水入城工程写起,写到绿肥红瘦的春光,在“会流杯亭”对王羲之兰亭的感慨:修禊之处长满修竹,往日陈迹,无从寻觅。由于此堤比杭州西湖苏堤还早十四年,被称作“北苏堤”,是苏轼兴修水利造福百姓的写照。

2019年,水利部公布了一批“历史治水名人”12人,苏轼与李冰、郭守敬、潘季驯等一众水利专家名列其中。苏轼在不同任上主持或参与的水利工程不胜枚举。他不但会吟诗作词,还撰写水利著述《熙宁防河录》《禹之所以通水之法》《钱塘六井记》等,妥妥的“斜杠青年”。

发表评论 评论 (1 个评论)