“主席,这里‘别梦依稀哭逝川’里的‘哭’,是不是还能再斟酌一下?”——1959年8月初,庐山脚下的清晨,梅白在一间简朴的小屋里拿着手稿,声音压得很低。毛泽东停下脚步,注视着那一行字,眉峰微挑,似乎正等一个恰切的火花。

那份手稿,是他一个多月前在韶山连夜写成的《七律·到韶山》。6月25日,阔别家乡三十二年的他踏进那片老水田时,心里像被沉甸甸的虫鸣敲醒。傍晚回到韶山宾馆故园一号楼,他吃了几口家乡菜,便推开窗户,借着屋外稀薄的灯光动笔。诗句如山风扑面,短短几十分钟便写完了初稿。可写完并不意味着能够安眠,他反复吟诵,用手背挡住灯光照出的影子,一直折腾到东方泛白。

对文字的严苛,在毛泽东那里几乎成了本能。工农运动策源地、红军征战笔记、党刊社论,甚至是一句宣传口号,他都要亲自“找茬”。写诗更是如此。那天凌晨,他觉得“哭逝川”三字转折太急,情绪压得过低,隐约折损了全篇昂扬的气势,却怎么也想不出替代的字。天亮后离开韶山,他仍把这处遗憾装进口袋,一路带到了南昌、九江,再带上庐山。

毛泽东常把草稿夹在文件夹最前面,方便随手翻阅,也方便随手征求意见。秘书、卫士乃至炊事员,都可能被他突然点到名。有人背脊发紧,有人暗自欣喜,可没人敢敷衍,因为他会追问:“你觉得哪个字拗口?为什么?”一旦言之有物,他会认真倾听。那种“有教无类”的姿态,让很多工作人员至今记忆深刻。

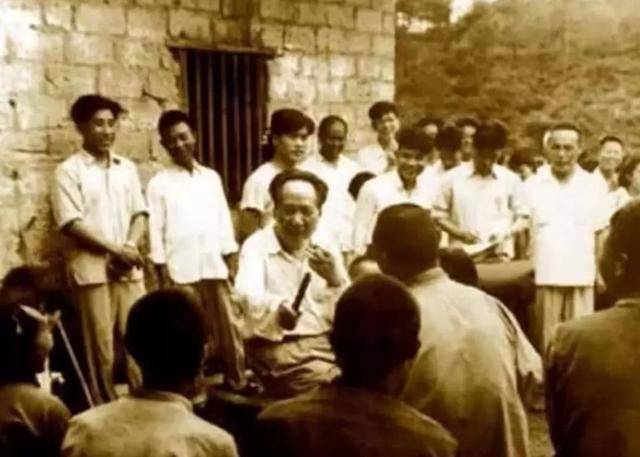

梅白就是这样被点到名的人。若只看职务,他只是湖北省委副秘书长;若翻开报刊,他却是三十年代就小有名气的诗词作者。毛泽东对他早有耳闻,此番庐山会议前夕,特地让人把他请到山上。梅白接到通知,背着一个帆布包就来报到。进门没多久,主席递上一张薄薄的打印纸:“帮我挑挑毛病。”

对韶山那首诗,梅白一口气读了三遍,心里已经揣出替换方案,却还是多咂摸了一阵,看准语气才开口:“要不要把‘哭’换成‘咒’?”他指着“哭”字下半截,“犬字旁”划掉,写了一个“几”。“哭”字带哀伤,“咒”字带愤激,情感立刻高了半寸。与此同时,“别梦依稀咒逝川”一句更显钢劲,与全诗“为有牺牲多壮志”式的张力保持一致。

听完解释,毛泽东爽快点头:“改得好,改得妙!”他拿过手稿,把“哭”轻轻划掉,郑重写上“咒”。然后转身向梅白深深弯腰:“半字之师,当得起。”梅白措手不及,赶忙摆手,却也明白眼前的敬意并非客套,而是真心感谢。那一个鞠躬,后来在韶山口口相传,成为诗词爱好者津津乐道的细节。

其实,这不是毛泽东第一次为一个字向人行礼。早在1940年代,《沁园春·雪》就给他带来过“一字之师”。著名诗人臧克家第一次见到毛泽东时,心里怀着一个疑问:“‘原驰腊象’的‘腊’字古意虽通,但读来略显黏滞,可否改成‘蜡’?”臧克家解释,“蜡”与句中“银蛇”相呼应,冷色调与暖色调并峙,画面感更突出。毛泽东没有立即答复,只让他仔细讲原因。对方把音韵、意象、色彩一一道来。末了,主席笑着拍了拍桌子:“那就改吧。”几年后再版,果然印成“原驰蜡象”,臧克家于是被称作“蜡象先生”。

还有一位“朋友”甚至没和毛泽东谋过面。1957年,《七律·长征》在报上发表,一位名叫罗元贞的读者写信给出版社:“本人斗胆建议,把‘金沙浪拍云崖暖’的‘浪’改成‘水’。全诗已有‘恶浪’,再用一次,或嫌重复。”这封信最终转到毛泽东案头。他看完批示:“此议可取”。次年重印,“浪”成了“水”。署名“罗元贞”的信件随后在作协内部流传,小小改动意外影响了一代读者的背诵习惯。

纵观诗词史,改一个字并不新鲜。韩愈批柳宗元“目未识丁”,欧阳修改曾巩“当为君下酒”等故事广为人知。但放到政治家身上,尤其是一位长期领袖,如此从善如流就显得颇为稀罕。有意思的是,毛泽东并不讳言自己“字斟句酌”的弱点。1958年一次内部座谈,他半开玩笑:“同样是打仗,写文章比指挥部队难。我能指挥千军万马,却常被一个字绊住。”这种自我揶揄,让现场气氛瞬间活跃。

再回到1959年6月的韶山。诗写完的当天夜里,他还做了件看似微不足道的小事:派人给村里几位老农送烟酒。有人问原因,他笑说:“咱们的诗里有他们的汗水。”这句话传出后,当地干部都明白,他心里始终把人民与文字放在同一个层面。正因如此,当“别梦依稀咒逝川”得以定稿,不止是韶山一地的情怀得以饱满,也是对那段峥嵘岁月一次凝练的注脚。

梅白后来回忆,当时庐山会议议程紧凑,主席抽空与他谈诗,不过十几分钟,却三次确认“咒”字能否押韵、能否承重、能否避晦。他感叹:“治国如治字,一丝不苟。”建国后,梅白在工余依旧写诗,却常说自己“当过半字师,已足够吹嘘一辈子”。朋友调侃,他却摆手:“那半字不是我改的,是主席让人看见了时代的锋芒。”

1959年10月,《七律·到韶山》公开发表,读者读到的版本正是“别梦依稀咒逝川”。不少评论家注意到,这一处字变,令整首诗由乡愁转为自警,“咒”字蕴含的誓言,为后四句“挥手从兹去,猛志固常在”奠定了情感高点。若仍用“哭”,诗意则更偏向个人悲悯,与作者合抱大局的气势就有细微落差。半字之差,意境千里,这便是古典诗词的缜密之美。

从“蜡象”“咒逝川”到“金沙水拍”,一字半字的改动,折射了毛泽东对语言极度敬畏的一面。他的诗常被拿来研究军事史、党史或心理史,然而抛开那些宏大叙事,只把它当作文学文本细读,会发现作者在意的不仅是事件,更是字词本身的脉搏。试想一下,如果没有这份对细节的苛求,哪能留下如此铿锵的句子?

多年后,梅白在湖北整理文稿,常被同志们问起那次“庐山改字”的细节。他每次都笑而不答,只从抽屉里拿出一张褪色的复写纸,上面“咒”字被红笔圈出,旁边依稀有“向你鞠躬”五个淡蓝色铅印小字——那是毛泽东当场写下的临时批注。纸张微皱,墨迹已淡,却足以说明一件事:对文字保持敬畏,对才华保持尊重,并不妨碍领袖的权威,反而让权威更显从容。

1959年的夏天已经远去,《到韶山》却在文学史、党史、家乡父老的口碑里各自生根。那半个字像一粒醒目的标点,提醒后来的人:真正的大手笔,从不拒绝更好的建议;真正的自信,也从不惧怕修正。

发表评论 评论 (3 个评论)