绘画市场之中,由于“仇英”的伪作充斥,仇氏的名声已经被署有他姓名的伪作所破坏。唯有在厘清了真迹与二流仿作的区别之后,我们才能评断仇英在画史上的真正地位。及至十六世纪晚期,仇英已经和唐寅,连同沈周、文徵明等人,并称为“明四大家”。先前由于浙派式微且声名渐泯,职业绘画的成绩已大不如前;后来,在唐寅、仇英以及他们的老师周臣的努力下,职业绘画的水准和名声才又有所提升。但是,在他们三人之后,却后继无人。一直到十七世纪,苏州仍然是商业绘画的主要生产中心。职业绘画的传统在明朝结束之前,又出现了几位比较优秀的画家,但是,在这些画家之中,敢与周臣、唐寅、仇英等人争锋者,却寥寥无几,而且无一成功。

唐寅是位学识渊博,而且有教养的人,但他为现实所迫,所以成了职业画家;在此,我们准备探讨同类人士中的第三位画家仇英。仇英是位职业画家,拜环境之赐,他得以结识许多具有渊博学养的朋友。这些朋友还对他的绘画产生了深远的影响。他比前两位画家都要年少,大约出生于十五世纪最后的十年左右,至晚在1552年之前去世或停止作画,因为名作家兼书法家彭年(1505—1566)在1552年写了一篇题词,其中谈到仇英的画作“而今不可复得矣”。他在画坛活跃的时间,总共不超过三十年。仇英出身太仓(今上海附近)的一户贫寒人家,然其年轻时就迁往苏州,并在那里成为一名画匠的学徒。这段期间,他的确画了一些装饰性的图画,而且很可能也临摹古人的作品,当作赝品出售。

〔清〕李岳云绘仇英肖像

周臣注意到了仇英作画的天分,收他为徒。另外,仇英很可能早就认识了唐寅。很可能周臣和唐寅也主动地把这位年轻的画家,介绍给了苏州的文人圈,其中包括文徵明及其友人;文徵明等人,例如长于诗画的王宠(下一章我们将讨论其画作),还为仇英许多的画作题词。到了1530年代,仇英已经是功成名就,而且令人景仰的画家,同时,他还拥有自己的画坊和门徒。当时,李唐风格的画作因周臣和唐寅而风行,仇英不但能够根据此风创作,而且,他所画出的山水画还几乎无懈可击。当他在面对那些有艺术史品味的赞助人时,仇英也能够以其纯熟的技巧,针对这些人所曾拥有或见过的古画,作出最逼真的临摹,以迎合他们的喜好。

晚年时,画家以“驻府画家”的身份在许多收藏家的家中住过,这在中国是常有的现象;收藏家供以食宿、娱乐以及金钱,画家则作画回报。仇英在某位小官陈德相的山庄住了好几年,另外,他在昆山附近的周于舜家中住了更久,最重要的是,他也曾经在当时最大的收藏家项元汴(1525—1590)府中寄住过。

项元汴是有钱人家的幺儿,科举考试落第后,便全心经营嘉兴的产业,同时也以大量的艺术品收藏为志向。当铺是他经营的重点,有些人典当了艺术品之后,无钱赎回,就入了他的收藏。项氏所拥有的名画与名帖应有数百或数千件之多;由于他未曾留下著录,我们无法得知其正确的数目,不过,传世所见许多作品上,都留有他的收藏印记。项元汴的收藏吸引了远近爱好艺术的人,其中也包括了一些苏州的鉴赏家。

仇英《临宋元六景图册》,现藏于台北故宫博物院

仇英于1547年为项元汴作了一部画册,里面有六帧仿古的山水,另外还有一幅描绘水仙和杏花的作品。由这两部作品可以看出,他们两人的交往大约就在那段时间;我们虽然不知道这段关系前后维持多久,但可以确定的是,仇英在这段时间里面,制作了数百幅作品。其中有许多都是临摹项氏所拥有的古画。仇英之所以能够游刃有余,重新塑造古典风格,并熟悉古画的构图,的确都是因为他以前在苏州的商业画坊担任学徒时,累积了丰富的经验,之后,他又从项元汴及其他收藏接触到了古画。在观赏之余,他还加以研究及临摹,因而使其技巧更上层楼。由于这个机遇,使得仇英和一般职业画家在艺术史的位置上,产生了基本的差异:其他画家无法这么广泛地接触画史上与自己的创作有关的先人画作;这些画家通常只能遵循当下环境所派给他们的传统,仇英却发现有各种不同的传统在向他开放。

在中国,光是临摹古画并无法建立画家的名声(相反,西方研究中国画的著作却存在着一种错误的观念,认为好的仿作与真迹的价值相同,而且,中国人并不特别重视原创性,这些观念都是错误的认知,我们应当予以扬弃)。假如仇英只会临摹他人的画,便不会有今天的盛名;但他的能力并不止于此。例如,现藏于弗利尔美术馆的一幅山水长卷,是仇英为项元汴所作,画上的题款却指出此乃仿李唐之作,以当时而言,此画有着十分独特的风格,人们绝不会误以为是宋朝的画作;再者,仇英出众的《汉宫春晓》,虽然宫女的画法源于古画,但人们并不至于将它误认为是同类风格的唐代创始人张萱或周昉之作,或甚至将它与一般画家的仿作混为一谈。

仇英《汉宫春晓》(局部),现藏于台北故宫博物院

同时,我们必须承认,只要观者看过仇英的画作,都会觉得仇英具有卓越的才能与技巧,而且,想要达到他那种境界,一定不时需要外来灵感的补充;然而,创造独特形式所需要的想象力,以及想要创新,画家无时无刻都需要一股强而有力的人格特质,这两者在仇英的作品当中都不存在。中国的画评家认为,这或许是因为仇英不识字,他的出身与所受的教养,都无法给他文学或文化方面的熏陶,以培养出他的敏锐度。这种看法并非全然无据——仇英或许真的学识浅薄,或者相去不远。他不曾在作品中题诗作词,或是写上较长的跋文;他顶多只是落款,留下简单的献词,也许只是交代一下他所仿画家的名字而已;有的人甚至认为他根本不识字(这个说法可能毫无根据),他所签的名款也都是由别人代笔,而且,代笔的人还是著名的书法家——文徵明之子文彭(1498—1573)。

在此,我们可以再一次注意中国人的偏见——会做文章,会写书法,显然不一定就会画画。不过,指出仇英的作品没有艺术史意识,同时也欠缺天真的特质,这样的说法似乎有一定的道理,而不是偏见,而且,为了解释这一点,有人提出仇氏的出身背景根本不适合发展出文人画家所特有的那种带有自觉的风格——即使他发展出了这种风格,以他职业画家的身份,似乎也不适合运用它。仇英作画常能满足赞助者的需求,而且画得相当好(由于他能让各种风格重现,不免会使人觉得:假设项元汴让仇英研究一些意大利文艺复兴时代的肖像,并且给予仇英所需的用具,以及一两天的时间,让他去熟悉这样的创作媒材,仇英或可应着赞助人的要求,转而以意大利十五世纪期间的人物画法,将项元汴画成道地的佛罗伦萨贵族)。仇英及其作品引发了一些复杂而有趣的问题。究竟他创作的内在与外在动机为何?等我们在讨论过他几幅作品以后,将会继续探讨。

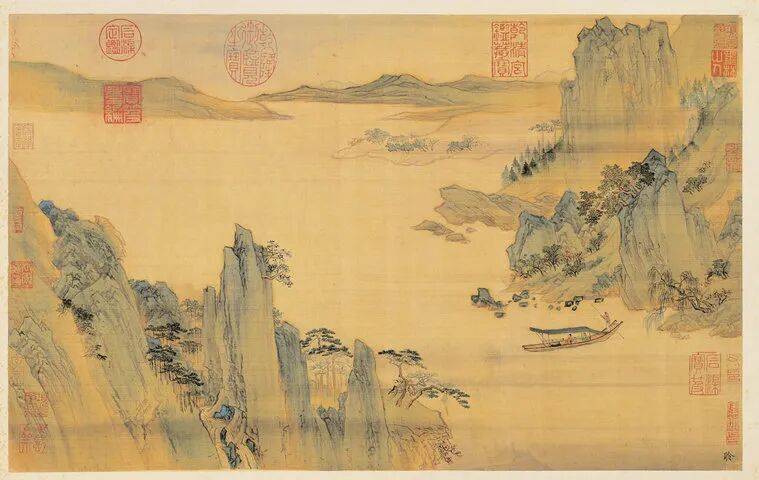

想要了解仇英的绘画,巨大而堂皇的山水画《秋江待渡》是个很好的范例,因为它反映了画家许多特长。这幅画上有项元汴的印记,大概是为他绘制的。显然,此作与周臣和唐寅比较保守的作品有许多共同点。和这两位画家一样,仇英规避了南宋院画与后来浙派绘画当中,那种太强调表现的技法,而回归到李唐较为客观的风格;有些部分甚至还可以追溯到北宋大师的画风。仇英这幅画作构图沉稳,极有空间感,也相当对称(图中央有一道笔直的接合线,可以将画分为两部分,而每一部分都可以自成一幅令人满意的画。这种构图较宽阔的作品,常以这种方式分成两幅画,因为两幅画的市场价值高于合并后的大件作品)。林木与后面的江水形成了装饰性的对比,画家为这些树木敷上了深红、黄色以及青绿色,以表示秋天的颜色;距离越远,林木的形体越小,色调也越淡,景致的纵深因此而得到加强,虽然整体看起来,还是显得平板,但视觉上却很有说服力。

仇英《秋江待渡》,现藏于台北故宫博物院

画中其他景物的安排也十分巧妙有致,随着视线逐渐移往各个不同的深度,景物的大小和特性也同样随之变化。左下方有位文人坐在岸边,童子则站立在高树下,一同等候渡船回转。河的对岸可以看见两人正预备下船,前往几乎被树木遮住的房舍,无疑,那里的主人已为他们备好了文学飨宴,或是以美酒待客。越过河往后望去,则有一艘游船停泊在中景与陆地相连的沙洲附近,远处河岸,枝叶茂盛的树林中有房屋幢幢。最远处的山峦则为雾气所围绕;除此之外,所有景物都有如望远镜中的影像一般清晰。山峦平缓,轮廓清楚,面面相连,中间仅夹杂些许皴笔;另外,还施以淡墨渲染及温暖的色调,希望对黄昏的光影作一番令人惊喜的视幻描绘。

和仇英其他的作品一样,这幅画容易描述,却很难讨论。其含义与表达都旨在写景:林木的红叶传达出秋天萧瑟的气氛;景物的比例安排和配置也透露出了一股宁静的气息,但我们却无法将这些特质与仇英的性格连贯在一起。无论是在此作之中,或是其他作品之中,仇英的艺术个性在在都显得出奇的隐晦。同代的人提到他的名字,但却从来不谈有关他的任何事情。仇英的画作除了说明他的绘画技巧高超之外,实在没有多少关于他的线索。他所画的题材,以及他对题材的刻画,似乎都是在反映赞助者的经验与视野,而与仇英本人比较无关。于是,对于这样一位大师,我们得提出另外一个问题:一个成就如此卓著的画家,怎会将自己隐藏得如此彻底呢?我们非但无法看到仇英在个性上的独特表现,甚至在笔法的变化之间,也见不到仇英作任何率性的表现。

仇英有两件描写庭园人物的大幅落款杰作,现属日本京都的佛寺知恩院收藏。这两件作品都是描绘历史上的名园。

金谷园为三世纪末西晋石崇所有。石崇因经营船运贸易而致富,所以在洛阳近郊建了一座金谷园,以作为纵情游乐之所。他在园中走道上挂着来自四川的织锦,同时,他也从偏远之地搜得珊瑚树和其他的奇珍异宝,这类的珍宝遍布在他的宅中以及庭园的四周。他席上的宾客以诗会友,如果有人在一定的时间内无法成诗,则罚洒三斗。

仇英《金谷园图》,现藏于京都知恩院

在仇英的画中,宴会尚未开始——正如《秋江待渡》选择了船刚抵达的时刻一样;画家这种安排可能是故意想要触动观者以往的等待经验,因为他知道,对观者而言,期待一个事件的发生,要比目睹事件本身更来得兴奋。在画中,石崇站在入口处迎接一位宾客。台阶旁有两棵矮树,门的左右两侧各有两株珊瑚树栽在青铜的古董花盆里。四名歌伎正在一旁等候,后方沿着垂挂蜀锦的走道,可以见到侍女托着美酒佳肴。园里还有从江苏运来的太湖奇石,被当成雕塑摆设。象征富贵的孔雀和牡丹,更为园中的富丽堂皇之景,添增了姿色。远方的花丛之后,我们可以窥见露出顶端的秋千架子,这是作为闺中女子的玩耍之用(中国的绅士是不荡秋千的)。天空及整幅画的色调显得幽暗,使得其中白色与彩色的颜料十分鲜明。

和仇英《桃李园图》及其他同一类型画作中的人物一样,《金谷园图》中一群一群的人物与构图中的其他要素,可能都是由古画而来。画家临摹古画时,这些人物乃是保存在所谓“粉本”的简笔摹本或描图之中,以备不时之需。各种粉本是由师徒相承,也是传递形式母题与图画样式的主要方法。存世的古代粉本已经不多,但十七世纪追随仇英风格的顾见龙,将其手中的粉本辑成一册,现藏于美国堪萨斯市的纳尔逊美术馆,这或许是粉本较具代表性的收藏,同时也是一部网罗最受人喜爱的画派母题的小型画录。如果一幅画上的题词写的是“仿”古人,那么,画家所据以摹仿的“粉本”,其实很可能是根据传为该位古人所绘的某幅作品而画(至少职业画家是如此;业余画家的“仿本”则可能是就记忆所及,所以,他们的仿古之作通常只和原画约略仿佛)。

根据《无声诗史》的记载,仇英临摹了所有他能找得到的唐宋作品,并且将它们作成“稿本”,以便将来能够再应用到他自己的绘画成品中。《无声诗史》的作者接着又提到,仇英善于摹仿古画的风格,而且几可乱真。但这只对仇英最保守以及脱胎自前人的作品说得通,他有些画作的确可能与今日最受推崇的古代杰作混在一起。无论如何,这种看法也说出了中国人对仇英作品的评价。《无声诗史》形容这些作品“秀雅纤丽,毫素之工,侔于叶玉”。很贴切地描述了仇英最精练的画作是如何地精雕细琢,而“金谷园”自然是其中之一。不过,有时我们可能也会觉得,丰富多样的细部刻镂稍嫌累赘,因而会赞同王樨登对仇英所提的批评:“画蛇添足”(此语引自《战国策》)。

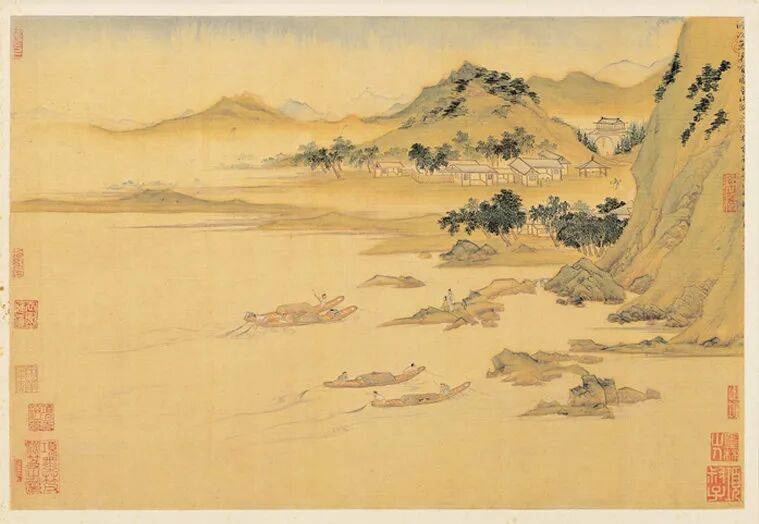

有关仇英另外一幅描绘庭园人物的作品,我们刊印了局部,画中描写的是位居长安的桃李园。从画名看来,这似乎是一座果园,不过,园中所种植的桃树和李树,主要是为了观赏花朵,而不是为享用果实。在短暂的花季期间,园主与宾客一同在树下赏花、饮酒、赋诗(今天的日本每逢樱花季时,仍然保有此一习俗,只是已经和古人的情景不完全相同)。公元八世纪时,唐朝的文化发展达到了顶点,首都长安成为文化发展中心;当时,在某个早春季节的黄昏时刻,诗人李白和友人共聚于桃李园,他先写了一首著名的诗,以作为开场之用,其余的人便跟着吟和作对;仇英这幅画所描绘的,大概就是这种场景吧!

仇英《桃李园图》,现藏于京都知恩院

李白需要美酒来引发诗兴是众所周知的。(同代的杜甫曾说:“李白一斗诗百篇。”)画中坐在桌子右边,手拿着酒杯的人也许就是李白,童子和侍女则在旁斟酒、温酒、打酒,以使他们的诗兴不致中断。盛开的果树已十分醉人,并且还把画中景致框起来。若是由其他画家来处理这幅画,可能会画上很多盛开的花丛,人物则被围绕在花丛中间,以使人感受到果树开花时,被裹在香云中是什么感受。仇英将人物与果树隔开,使得这两者之间多了些空旷的地面,同时也减少了花枝的分布。诗人的坐姿也很巧妙地暗示了醉态。

无论有意或无意,仇英这种画法是想借着景物的具体描绘,来呈现出一种特定的经验或气氛,他并不运用当时盛行的抽象表现方式,来造成观者对这种经验或气氛产生直接的共鸣。画家一丝不苟地处理景物,并巧妙地将它们分配在画面上,使其更容易辨认;之后,再把这些景物作一种技巧性的润饰,而这在明代绘画中,可说是无人能出其右。不过,尽管如此,画家与其所绘的景物似乎始终保持了一段距离,仿佛除了画家的眼睛与巧手外,他本人与画中的景物毫不相干。

苏州伟大的庭园多兴建于元明两代,而且,如今大多还能见到。对于苏州的诗人和画家而言,庭园不仅是他们画作的背景,同时也是最好且最典型的作画题材。在这些私人的庭园之中,所有残酷或令人不快的事都可一扫而空,而且,画家也可以很轻松地将庭园中的种种逸乐,转化为具有相同特色与目的的画作。如果说,绘画仿佛是对真实庭园作一种平面的描绘,那么,庭园无疑也是画中世界与画中理想的一种立体呈现,它介于艺术与现实生活之间。就跟藤原时代的日本一样,十六世纪初期的苏州社会,或是其特权阶级,在经过成功地经营之后,人们仿佛都过着如诗如画的生活,这种现象在人类历史上是很少见的。庭园正好处于真实与美感之间的模糊地带。而且,庭园也像艺术品一样,可以贯穿过去和现在,因为它可以屹立好几百年之久(诗人或画家可以在倪瓒和赵原所曾经描画过的庭园“狮子林”之中,应景作诗或是绘作册页),同时,以往的文献或绘画所记载的古代庭园,后人也可以通过实际的建筑(或是揣测),加以重现。

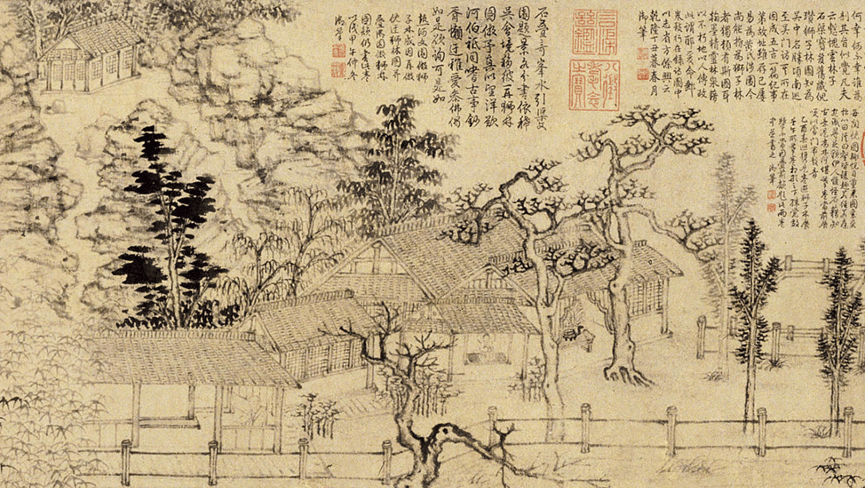

倪瓒《狮子林图》(局部),现藏于北京故宫博物院

我们无从得知知恩院这两幅画作究竟为谁而作;也许这个人具有士大夫的身份,因为祖宗的庇荫,而继承了这样一座庭园,也或许他是一位富商,自己盖了一座宅院,借以炫耀财富,并以今之石崇自况。不管这位赞助人是谁,仇英在画中体现了这位赞助人的理想,而且,仇英经营这两幅画作的态度也跟庭园实际的格局一样,也都是清楚分明,且掌控完美。仇英的构图源于宋代庭园饮宴的作品,而且,即使是宋代那些描绘庭园雅集的作品,甚至也都是仿自更早期的名作。相传仇英曾经模仿过唐朝张萱与周昉的作品,这两幅画中的侍女,显然就是撷取自这两位画家或其追随者的作品。

探讨仇英绘画题材的源流,这是属于学术研究的范畴,并不会影响我们对其作品的欣赏,因为除了少数的例子之外(稍后我们将会举出其中一个例子,加以探讨),仇英显然尽量避免刻意复古,或是采用自觉的风格暗示,或甚至使用任何形式的古朴画风(primitivism)。一般的文人画家倾向于将这些特质融入风格之中,作为点缀,但在仇英的画里,并不见这些特质以及他个人自觉的画风。所以,即使仇英与其他画家的题材相同,风格表面上相似,其间却仍有差距。这其中的区别,并不在于巧拙,而在于画家创作的自觉,或者说是风格自觉的深浅。文人画家在采用古代风格时,可能会夸张古风的特点,或者稍加扭曲,借以说明自己引用古代画风自有用意,而非纯粹模仿。也就是说,他把引用的风格放入引号之中,就像标点符号一样,有了双重含义:画家引用某种古代题材,同时却又稍微往后站开一步,希望与其所表达的讯息,保持一些距离。仇英则不然;尽管他采用古风,并且与他所采用的画题保持距离,但是,他引用的方式与态度却是属于另外一类。仇英的作画态度总是十分严肃,而文人画家的仿古作品却经常表现出嘲讽或机智(比较文徵明的《仿赵伯骕后赤壁图》)。

文徵明《仿赵伯骕后赤壁图》(局部),现藏于台北故宫博物院

除了描绘古代庭园别墅的画作之外,仇英有时也受雇为赞助者描绘其理想的“乡间小筑”。我们已经看过元明两代的文人画家所留下的这种特殊类型的作品;一般的职业画家并不常画这类题材(例如,浙派画家或周臣就不曾留下这样的画作),而仇英这类的作品也许可以说明他在苏州乡绅与文人圈里所受到的重视程度。当乡间别墅的主人向宾客展示一幅这样的画时,它所带来的殊荣,通常不在于画作的艺术造诣,或者是画家如何成功地描摹某地的景致,而是在于画家的名气与社会地位——因为任何人只要有钱,都可以雇用胜任的画师来描绘夏居,但是,并不是每个人都能够促请王蒙或沈周来此下榻。仇英很可能是通过文徵明及其友人的关系,而受雇绘制这类作品的。

仇英这类作品比较出色的,当属《东林图》卷。根据仇英本人的献词,这张画是为一位东林先生而作,东林有可能就是朝廷御史贾锭(1448—1523)。如今,此画至少存有三种版本。如果说,真迹尚在,那么,究竟哪一本才是原作呢?这点还有待彻底的考证。台北故宫博物院现藏两个版本,我们这里所刊出的,是其中较好的一幅;虽然我们可以由画里的某些弱点看出,此卷可能只是某位仇英的追随者的出色仿作,但是,它仍旧可能出自仇英之手。此画仅有两篇题诗,分别出自唐寅与其友朋张灵之手。台北故宫所藏另一个版本上的题跋,则提供了较多讯息,共有两首诗和一篇散文,散文系由王宠于1532年所写。不过,这段题跋原先可能是题在仇英为另外一位赞助人所作的画上。尽管如此,它还是值得引用,因为它说明了这样一幅画轴完成的经过:“此二作,余为王敬止先生题其园居诗也。今倩仇实甫画史绘为小卷,敬止暇中出示命书,漫录于后。”

仇英《东林图卷》,现藏于台北故宫博物院

王敬止就是苏州士大夫王献臣,他跟贾锭一样,也担任朝廷御史。他“倩”仇英为“画史”,以为其园居作画;“倩”这个字有雇用工匠的意味。所以,即使从这段简短的跋文当中,我们也可看出仇英当时的地位隐约被降为画工之流。

《东林图》以岩石嶙峋的山谷间的小瀑布开始,接着有两个童子在枝叶繁茂的树下,依着惯例在温酒。东林先生坐在屋子的入口处,正和宾客叙话。另一条小溪则流经房屋的左方,溪上有一座木板桥,桥上的仆人正提着一包东西向屋子走去。卷末景色是纯粹的南宋风格:前景倾斜的石块显示,全卷的画风至此已有改变;有一条河出现,带出了河边所有的景色;河岸向雾气里隐去,与横陈的雾气平行,也与退径呼应,远方的一丛桃树有雾气在当中弥漫。整个构图计算精确,从局促到开展,从绵密到平缓,从较为严肃的象征主题,诸如受日晒雨淋的岩石、扭曲且蒙上阴影的树木等等,一直到溪水淙淙与果树花开的缤纷景象。同样,这种风格其实并无法探讨;和仇英其他的作品一样,此画的技法精巧,风格集各家之长;除此之外,并没有什么好挑剔或值得称颂的。

仇英《东林图》局部

闲散的笔法,大胆的书法式用笔,“逸笔草草”,以及其他借放松对画笔的控制,以达到随兴效果的画法——仇英似乎都不太感兴趣。毫无疑问,这是由于画家的个性及训练不合,不过,也可能因为仇英主要活跃的时期比周臣与唐寅要晚一些:1525—1550年,文徵明那种含蓄且极其优雅的品味,风靡整个苏州画坛,同时,这也使得原先擅场画坛达数十年之久的南京及浙派晚期的画风,变得不合时宜了。仇英有时也采用与周臣、唐寅相同的润泽画风,但是,所不同的是,他不会偏离画风,使得画中的景致化为活泼的书法式用笔,也不会在风格上,进行任何特定的冒险实验。他总是安安稳稳地踏着同时代或前人的脚步前进,既不冒险,也不犯错。仇英善于白描,也善于在界画之中描绘山水楼阁人物,同时,他也擅长于运用钱选首创的那种带有复古装饰趣味的青绿山水;此外,他也运用文徵明和陆治的精巧笔墨,并且染上淡淡的冷暖色调,进而画出柔和而富有诗意的作品。

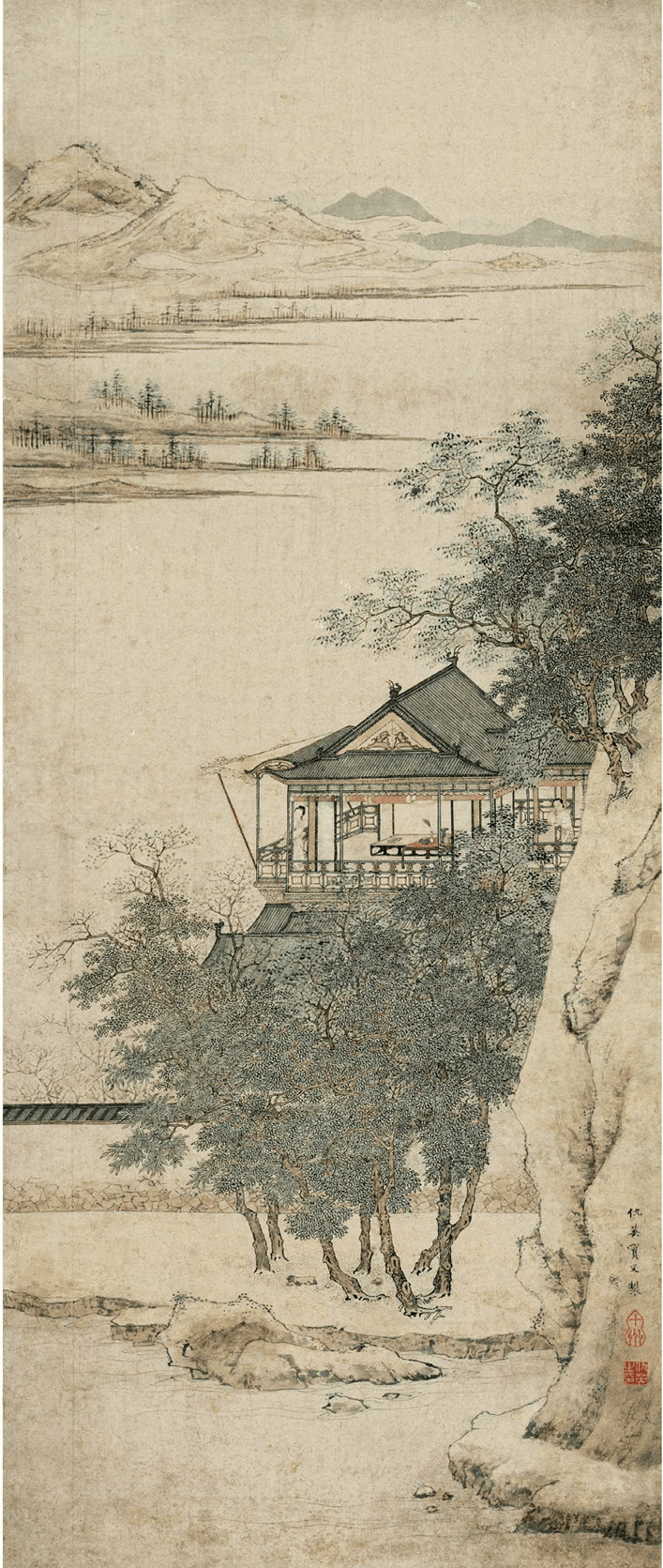

我们将会在下一章看到文徵明与陆治此一风格的范例。仇英画了许多同类的作品,也许他有文、陆二人在一旁指导,所以自然受到他们影响;其中最好的例子是《楼居仕女》。此画的构图显然属于浙派一脉,画中主要的造型单位一边呈垂直,另一边则是呈水平排列,周臣与唐寅偶尔也采用这种形态的构图。不过,此画与浙派的相似之处,仅止于此。浙派典型的轮廓分明、景物连结交错的画法,则与仇英所要表达的主题不合,而且,他也不把这种构图当作稳定的骨架,进而在其中营造活泼的张力。

仇英《楼居仕女》,现藏于波士顿美术馆

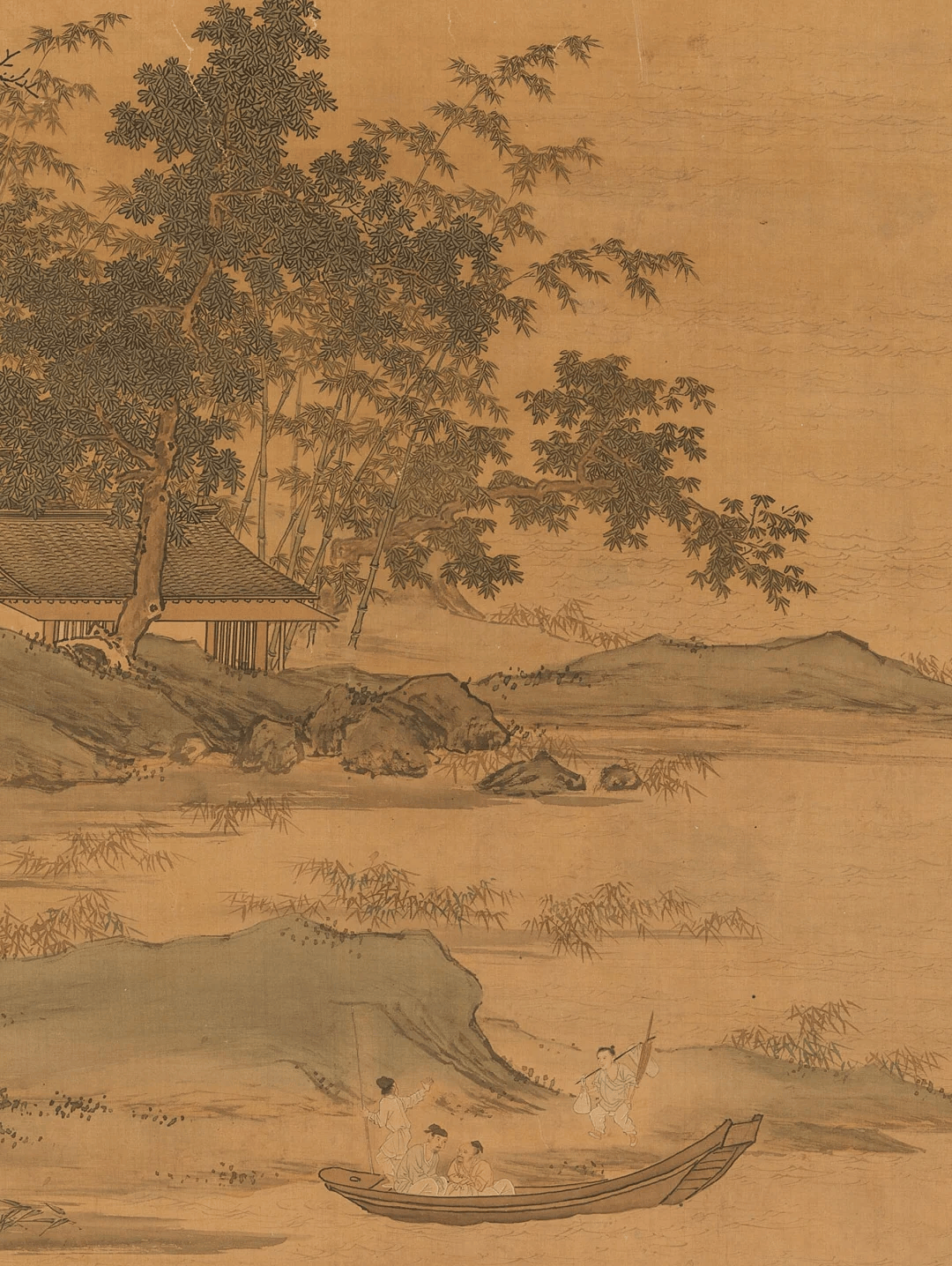

画家的笔致在在都显得不确定且沉静,十分适合画中哀伤且欲言又止的主题。这样的主题也可以用诗词来表达——而且,已经有无数的诗词咏叹过这种主题。河畔阁楼的阳台上,有一位女子正向河面眺望。任何熟读唐诗的人(意指中国的读书人)只要见到此画,马上就会明白:这名女子正在思念她远行的夫君或情人,并且盼望看到归舟。然而,正如绝句诗人可能会将此一意象留在第三句描写,而把开头的两句挪为开场酝酿气氛之用,仇英也是把楼阁和抑郁的女子移至画面中景,其下则有一段江水、陡峭的悬崖以及平坦的河岸。岸上则见枝叶茂密的树丛,有如屏障一般;树后另外并有一道围墙。

全画被安排及描绘得冷静精准,每个部分的处理都无懈可击;画中的河岸棱角分明,围墙依水平的方向一字横开,墙的上下缘仿佛用界尺绘制——这些似乎都反映出了仇英鄙视以模糊或淡化的方式,来交代景物转折的变化(文徵明也是如此)。河流从楼阁到远处一直绵延不绝,一直到了左上方长有矮丛且突出的细长沙洲,才受到了拦阻;除了更远处模糊的山影外,迢迢深入的景物到了稍远的平坡便止住了。画家利用景物的疏离,产生寂寥之情,可以说颇具倪瓒的功力,但一般而言,仇英并不常和倪瓒相提并论。

仇英以宋代的画风为赞助人绘制山水,不过,他所据以摹仿的宋代画家,一般不早于十二世纪中期,主要以李唐一脉的画家和赵伯驹的画风为代表。除此之外,则是马远与夏珪的浪漫画风,然而,由于感性的根基不同,马夏风格似乎并无法与十六世纪的苏州画风水乳交融。仇英偶尔也大胆尝试这种风格,其结果反而比较接近(如果我们拿音乐来作比喻的话,十九世纪末、二十世纪初的法国作曲家的曲风,带有一种浪漫派之后的压抑特质,丝毫也没有德、俄两国作曲家那种饱满丰富的乐风)。

《柳塘渔艇》是仇英少数的水墨立轴之一,这也是他仿马夏风格的罕见画作之一。在作品当中,我们看到画家谨慎地选择马夏风格的特点,而丝毫不影响其基本上冷静且矜持的画风。他所采用的对角构图特别有趣。由于渔夫和小舟的特殊安排,使得观者的视觉角度异常稳当;我们看着小舟向左顺流而下,画家描绘此舟的笔法,除了在结构上比“白描”更具有写景的能力之外,仇英也小心翼翼地与观看的透视角度一致(请参考细部)。平坦的河面与河岸的轮廓也符合了这个角度。按照南宋所流行的构图,以上种种景物所组成的对角线,必定落在渔夫和对岸附近的那对小鸭之间,亦即从渔夫上方到右边另有一条对角线,只不过这条线感觉得到却看不见。画中杨柳只有顶端出现在画面上,随风摇曳,水面被风吹起涟漪,渔夫的帽带也随风飘扬,点出夏天凉爽的印象。仇英并没有为了写意而牺牲他对写景的喜好,也因此,他反而成功地创造了此画的效果,相当难能可贵。杨柳细条的勾勒,并不单纯只是将其格式化,同时也表达了杨柳生长的形态;河岸的朦胧气氛是经过计划的,除了表达实景之外,并无其他意涵;画家对渔夫的刻画则骨架准确,堪与周臣所绘的流民媲美。

仇英《柳塘渔艇》,现藏于台北故宫博物院

大约就在此时,用来陈列于高顶厅堂中的巨幅挂轴,开始蔚为流行,而且一直维持到十七世纪左右。文徵明、谢时臣、董其昌以及我们在下一册才会讨论到的其他许多画家,也都画过同类尺幅的作品。仇英有两件最令人印象深刻的作品,就是属于这种规格,高度超过九英尺。原来这两幅作品是属于一组四幅的四季山水,而且,想必是为了因应季节轮替而摆设。画上又见项元汴的收藏章,显示这些画作可能还是为他而作。

我们所刊印的是这套四季山水的春景部分,题为《桐阴清话》。画中有两位人士站在巨石旁边的阔叶梧桐树下,旁边湍急的水流是画面季节的主要提示。在这套描绘四季的画轴当中,另外还有一幅夏景山水传世,名为《蕉阴结夏》。《桐阴清话》轴中站立的人物的服饰及其稳重的姿态,与唐寅《高士图》的高士并无不同;而这两幅画的基本差异在于:仇英对人物的描绘十分严肃,就跟他处理所有题材的作风一般。这两名高士慎重地执手相对,宛如刚刚相遇或即将分别;两人的表情都很平静。湍急的溪流和岩石应和了人物的主题,暗示了时光流逝以及历久不衰,这两者都是他们之间友谊的写照;湍溪、树木以及岩石下方阴影所围绕的部分,产生了树荫下闲话家常的气氛,反而,人物本身并无此效果。仇英与同代的文人画家不同,他在处理这种高大的构图时,不会刻意做成狭长的立轴,也不会堆砌情节;也因此,画的焦点得以维持,结构也很清朗。细观此轴,再与仇英其他作品相较,《桐阴清话》的处理显得流畅,甚至非常活泼;再者,仇英刻画人物所用的笔法紧劲而有弹性,岩石的轮廓则以叉笔勾勒而成。

仇英《桐阴清话》《蕉阴结夏》,现藏于台北故宫博物院

仇英在后面的夏景图上题记“戏写”。此一措辞一般都是为了否认画中有任何严肃的意味,仇英大概想以轻松的态度来画这套作品。一般的业余画家常在即兴的小品上题以“戏墨”二字,以他们的情况而言,这是十分贴切的。然而,对于四幅巨大而洗练的作品,以“戏写”称之,似乎有些不伦不类;因为这些作品并不是草草就能画成的。事实上,这些画绝不是即兴之作,也不是信笔挥毫而成。它们的构图必定事先经过了细密的规划,而且,画里的一笔一画也都很忠实地各有所司。仇英所有的作品当中,这两幅画的确代表了他最能够放开笔墨的一面,画中带有率性及半放任的特质。不过,他并没有真的那么放开,他的笔墨和造型总还是在他全权掌控之下,绘画的一切仍操之于他。仇英在这里所证明的,并不是他也能够放松笔法,而是这种较为活泼奔放的笔墨也能够与中规中矩的绘画方式相搭配。

从文徵明以降,苏州画家为了维护文徵明为绘画所注入的文学性与诗意风格,一流或二流画家根据故事与古诗作画的情形日益普遍。这与明初院画家直陈其事的“故实”画有所不同(比较商喜所画的《老子出关》)。苏州这些画家所作的都是独立的山水画,叙事的成分往往不十分明显;由于这些画都是为了特定的观众而作,所以观者已经很清楚画中所要交代的故事,因此,线索无须太多。再者,这类画作经常引用诗文,而且都是由当时知名的书法家所写,譬如彭年、文彭等人。这些画家喜欢选用引人沉思、或令人忧伤的主题;最受欢迎的题材包括陶渊明的《桃花源记》、苏东坡的《赤壁赋》以及白居易的《琵琶行》等等。

仇英《桃园仙境图》(局部),现藏于天津博物馆

《琵琶行》写于公元816年,当时白居易(772—846)被贬到江州(今江西省)。有一天,他来到河畔为友人饯别。附近的小舟传来琵琶的声音,他听得出那是京都长安的音调,于是,白居易殷勤劝酒,希望她再为他们吟唱一曲;相问之下,才明白她是位年华老去的艺伎,由于年纪渐大,不再受欢迎,所以嫁给一位茶商,搬到了内地。听她演奏时,白居易回想在长安的那段岁月,于是沉重地感受到,自己十分怀念悦耳的乐曲,以及昔日相伴的友人;而今,由于流放之故,已经不复能此。

传世以此为题的画作数以百计。其中,陆治于1554年所作的《浔阳秋色》,因为以绘画的风格唤起了类似的复杂情感,因此,最能够媲美诗中忧伤的气氛。仇英的《浔阳送别图》卷一如仇英其他的作品一般,比较少能引发情感,但表达的方式却比较直接。虽然此画以文学为题材,但仇英仍然谨守绘画的法度。在下笔时,陆治想到的是白居易所抒发的那种纤细的情感,仇英想到的却是钱选及其他元代画家所修正过的古拙青绿山水画法(参考《隔江山色》)。想当然耳,以唐代绘画为本的风格应当会适合题有唐诗的画;但是,这只不过是从历史的观点来看,并不表示绘画与文学风格之间,有着真正的对应关系。

陆治《浔阳秋色》,现藏于弗利尔美术馆

经由仇英之手,古拙画风较以往更为抽象而图案化。波浪的描写更彻底地规格化,山峦呈条状及片状的分割,更近乎几何图形。设色的方式也很格式化,且青绿分明,中景上方的云气同样也很格式化地勾勒成带状,且横贯中景。和古画一样,仇英对每个景物都同样地重视;构图的目的也不是为了把观者的注意力,引导至载有弹琵琶歌伎的小舟,虽说这是全画的故事焦点。诚如我们稍早所说,这幅画卷的叙事意味不浓,最终引人注目的,反倒是一种纯粹的装饰之美。同样,我们也会想到有的评家以“叶玉”形容仇英的绘画;再者,我们也应当记住,苏州以手工艺闻名,诸如刺绣、漆器以及各种材质的雕刻,而这些手工艺品也与仇英此作有着多种相通的特点:例如,丰富的表面肌理、平面化的装饰以及做工精细等等。

仇英《浔阳送别图》(局部),现藏于堪萨斯市纳尔逊美术馆

无论如何,这是一幅画而不是手工艺品,我们必须以画的标准加以评定和了解。只要愿意,仇英有能力可以更纯熟地创造视幻效果,而且,当代将无有出其右者,但他却画出这么一幅画面拥挤且图像概略的作品;我们不禁要问:仇英作画的目的何在?我们已在王蒙及其他画家的作品当中,看到有些画作为了传达压迫或是与现实隔离的感觉,而故意牺牲画面的空间;或是为了相同目的,而把自然景物的形体简化为定型的格式。但是,仇英的画作立场中立,很难说他是为了抒发某种感情而作画。我们也看过某些画家的复古之作,赵孟频即是一例,但是,赵孟频开发古代画风,有一部分是出于怀古之情,另一部分则是为了在当时盛行的风格之中,寻找一些创新的变化。不过,这些动机似乎又和仇英作品的特色都不相符。比较可能的推测是:仇英的收藏家赞助人提供了古画让他参考,并且要他画出风格相同或类似的画作来,以符合收藏家好古的品味。本章稍早曾经提过内在与外在两种动机,我们所指的就是这种状况及其结果;以仇英此例而言,这幅画卷与古画之所以相关,乃是基于外在的动机使然,亦即仇英是应赞助人之请而绘作此图,而比较不是出于他自己内在的动机。对于这种朴拙生硬的画风,仇英想必不完全合意。也因此,画家在风格的处理上,是超然与冷眼旁观的;毕竟这不完全是他自己想要的画法。

不过,这部画卷连同仇英其他的复古作品,颇有几分类似明代时期伪作的一些古画赝品,也因此,我们可以为仇英此一风格的某些面向提供另外一个解释:仇英早年很可能也受雇制作伪画(据我们所知,他晚年也画);当时,有些三流画家专门制作赝品,用来欺骗那些无鉴赏眼光的三流买主。可能的情况是:仇英不单纯只是引用纯正的古人的风格,而且——主要的目的就是——想要让我们看看,他如何改造一般赝品画家惯用的风格,使其展现出较为成熟、较为高雅的面貌。雇用仇英作画的鉴藏家圈子大概不至于被这些赝品所骗,因为看在他们眼里,这些赝品实在显得粗糙而虚饰。然而,他们对于仇英作品的反应又是如何呢?就我们对这些鉴藏家的认识,他们都具有深厚的眼力,对于绘画风格的演变也很敏感,只要他们在画中嗅到一点邪门的气味,或是不管画家的技艺再怎么高超,只要画风稍显“低俗”,他们不免就要加以冷嘲热讽一番。任何人只要稍微知道一点今日艺术的皮毛,都会对上述这种审美转向的现象,感到熟悉才是。如果说,我们对于仇英绘画含义的这种解释正确的话,那么,我们所面对的,正是一个令人备感兴趣的现象:换句话说,一个已经走到强弩之末的古代绘画传统,虽然早已沦入低俗或甚至堕落的模仿抄袭之境,竟然在最后又反身“回馈”,使得此一古代传统产生了高品质的复兴现象。我们未来探讨到晚明画家——尤其是陈洪绶——的时候,一定会遇见此一现象。然而,暂且不论上述这些鉴赏家的反应,我们不妨想象一下:身为艺术家的仇英,如果鉴藏家要求他以上述那种品味作画时,他会作何反应呢?也就是说,他对于该种风格有什么看法没有?不过,在此我们的论点已经发展得过远,并没有确实的证据可作为支撑;因是之故,我们就不回答这个问题了。

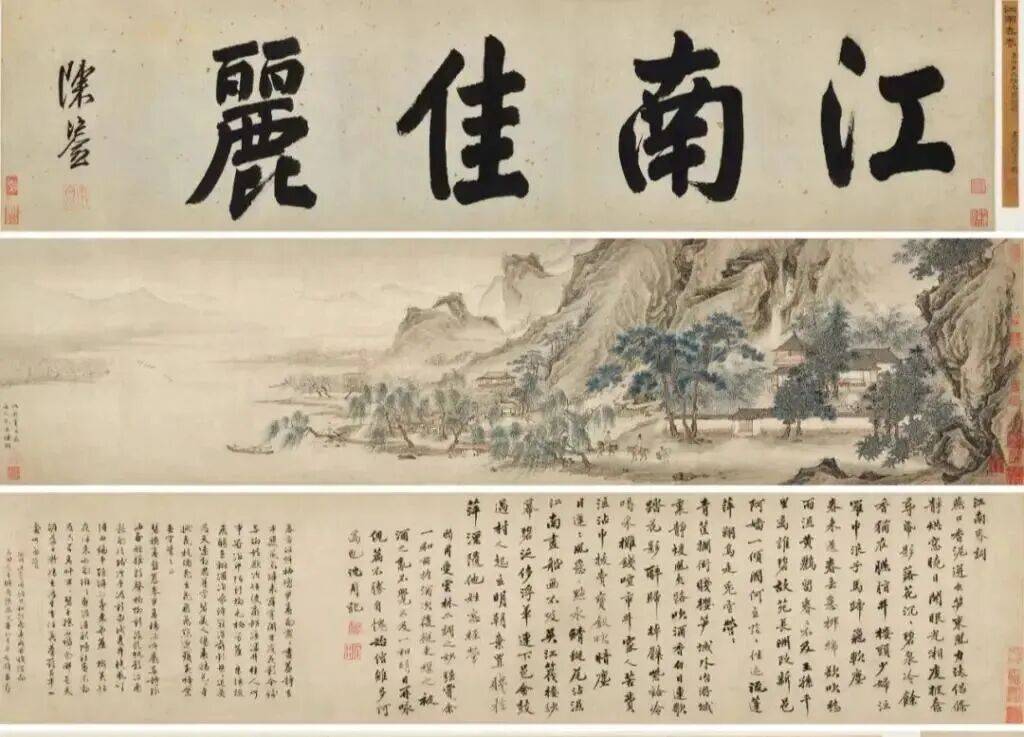

庞莱臣后人捐给南京博物院的明代仇英《江南春》图卷(局部),2025年出现在拍卖公司预展中

唐寅和仇英都没有重要的嫡传弟子;仇英的女婿尤求酷好简洁平庸的人物山水画,但还是未能成一家之言。然而,由于唐、仇二人的影响,苏州模仿古画及制作赝品的风气大盛,画家绘制了无数千篇一律的摹本与赝品,有些作品还落有早期大画家的名款,其他也有很多被伪托为唐寅及仇英之作。绘画市场之中,由于“仇英”的伪作充斥,仇氏的名声已经被署有他姓名的伪作所破坏。唯有在厘清了真迹与二流仿作的区别之后,我们才能评断仇英在画史上的真正地位。及至十六世纪晚期,仇英已经和唐寅,连同沈周、文徵明等人,并称为“明四大家”。先前由于浙派式微且声名渐泯,职业绘画的成绩已大不如前;后来,在唐寅、仇英以及他们的老师周臣的努力下,职业绘画的水准和名声才又有所提升。但是,在他们三人之后,却后继无人。一直到十七世纪,苏州仍然是商业绘画的主要生产中心。职业绘画的传统在明朝结束之前,又出现了几位比较优秀的画家,但是,在这些画家之中,敢与周臣、唐寅、仇英等人争锋者,却寥寥无几,而且无一成功。

作者简介,高居翰(1926—2014)美国加州大学伯克利分校艺术史教授,1997年获该校终身成就奖;曾长期担任华盛顿弗利尔美术馆中国书画部顾问。2010年,史密森尼尔学会曾授予其查尔斯·朗·弗利尔奖章(charles lang freer medal),表彰他在亚洲和近东艺术史研究中的杰出贡献。

高居翰的作品融会了广博深厚的学识与细腻敏感的阅画经验,皆是通过风格分析研究中国绘画史的典范,主要作品包括《图说中国绘画史》《隔江山色:元代绘画》《江岸送别:明代初期与中期绘画》《山外山:晚明绘画》《气势撼人:十七世纪中国绘画中的自然与风格》《画家生涯:传统中国画家的生活与工作》《致用与娱情:大清盛世的世俗绘画》等。

*本文选自《江岸送别:明代初期与中期绘画 : 1368-1580》第五章“苏州职业画家”第三节“仇英”,标题为编者所拟。

发表评论 评论 (1 个评论)