仇英小传

仇英,字实父,号十洲,原籍江苏太仓,后移居苏州。与沈周、文徵明、唐寅合称“吴门四家”。可关于他的文献寥寥无几。其生卒年,徐邦达先生据董其昌的说法与传世画迹,考证大致在弘治十五年(1502)至嘉靖三十一年(1552)之间。论其出身,如清人张潮在《虞初新志》中称“其初为漆工,兼为人彩绘栋宇,后徙而业画”;论其师承者,如明王世贞《艺苑卮言》称“常执事丹青,周臣异而教之”;论其交游,如同时陈鎏言“尝游文太史(文徵明)之门,朝夕追随。”

江南的春天,是从青绿开始的。

目光抚过《桃源仙境图》绢本,那石青、石绿层层叠染出的山峦,仿佛不是画出来的,而是从魏晋名士衣袖间,从唐宋诗人酒盏里,漫漶而出的一个梦。这梦如此旷远幽深,以至数百年后,我们仍能听见画中松涛与流泉的合鸣,看见那个被凝固在工笔与重彩之间的、永恒的春日。

仇英有两种『江南春』。

与沈周诗画合璧的《江南春》卷,长达7米,收纳着千里江南的呼吸。几乎同时,一幅幅扇面『江南春』,以盈握之姿,吐纳着另一个维度的春意。

这一卷一面,一宏阔一精微,如同从同一棵文化古树上落下的双生叶,脉络相通却姿态各异,共同标记着明代画师仇英为一个文明所镌刻的春日记忆。

长卷『江南春』

可游可居的春日叙事诗

《江南春》长卷上,时间开始以视觉的节奏流淌。仇英在此施展了他作为叙事者的傲人才华。

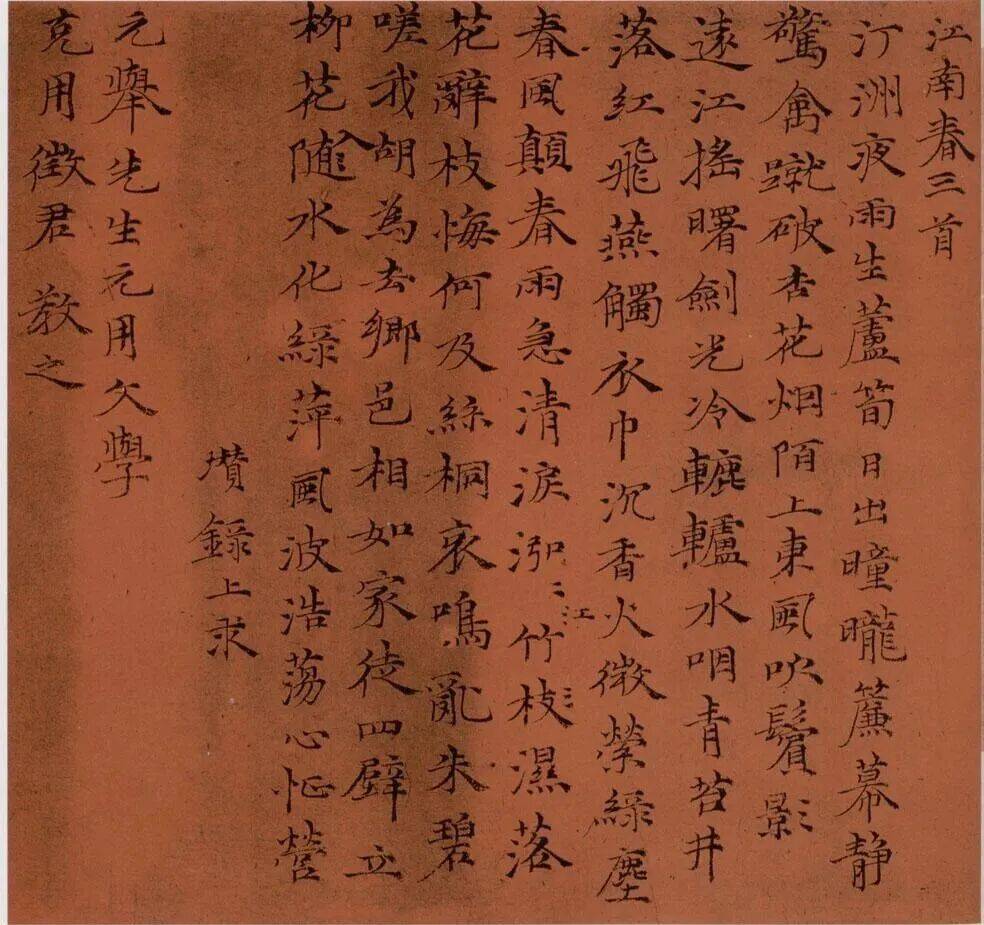

《江南春》源于倪云林所作《江南春词》:

汀洲夜雨生芦笋,日出瞳昽帘幕静。惊禽蹴破杏花烟,陌上东风吹鬓影。

远江摇曙剑光冷,辘轳水咽青苔井。落花飞燕触衣巾,沉香火微萦绿尘。

春风颠,春雨急,清泪荧荧江水湿。落花辞枝悔何及,丝桐哀鸣乱朱碧。

嗟我胡为去乡邑,相如家徒四壁立。柳花入水化绿萍,风波浩荡心怔营。

倪瓒上求

元举先生元用文学克用徵君,教之

囊括几十位吴中文人的《江南春词》唱和、《落花诗》唱和,是江南文学史上最富盛名的诗文唱和集会。参与、倡导『江南春』唱和集会的有沈周、文徵明、唐寅、祝允明、王宠、文彭、文嘉、黄姬水等。

仇英《江南春》图卷(下图)写山庄临水,周围翠竹掩映,松柏叠翠,二士夫骑马缓于绿柳板桥之间,远处桃李争艳,高阁临空,层峦叠起,江上画船往来,群骛齐飞,山色空濛,江南春早,宛然在目。画笔工细精到,山石作小斧劈皴,但习气恬雅,意境悠远。

局部放大图:

这是一卷以青绿写就的“游记”。仇英将“千里莺啼绿映红”的唐诗意境,转化为可触可感的物质世界。画卷中每一处细节——山庄临水、翠竹松柏、人物骑马、桃李争艳、画船飞鸟等,都经过严密推敲,形成雅致而富有层次感的视觉效果。

该作品一直是江南几位重要收藏家的庋藏:清代由王氏“话雨楼”王楠、王鲲、王致望三代珍藏,后经“过云楼”顾文彬藏,著录于《过云楼书画记》中,称为“仇画第一”,传至其孙顾麟士后,转藏庞元济处,为“虚斋至精之品” 。近代收藏大家庞莱臣收藏此画,其后人庞增和于1959年将包括此画在内的137件套古书画无偿捐给了南京博物院。

仇英精研“六法”,人物、山水、界画、走兽皆能,尤擅青绿山水与工笔仕女。其山水画承赵伯驹、刘松年,融合李唐、马远、夏圭院体传统,兼取董源、沈周、文徵明笔意,形成工而不板、妍而不俗的风格。下图《莲溪渔隐图》,是仇英山水画作中的精品→

美国学者高居翰在《江岸送别》中敏锐指出,仇英这类作品“成功地将文人诗的陈词滥调,转化为可信且诱人的视觉现实”。画中人物虽小,神情姿态却各不相同:或驻足观瀑,或临流赋诗,或凭窗远眺,共同构成了一幅明代江南士绅理想生活的全景图。

更值得注意的是画卷的空间经营。仇英巧妙地运用“平远”“深远”构图,通过山石的掩映、水路的迂回、云雾的隔断,在有限的平面中创造出“移步换景”的无限纵深。这种手法,与同期苏州园林“咫尺山林”的造园美学同出一源。画卷不仅是对自然的模仿,更是对一种文化上高度自觉的生活方式的提炼与颂扬。

当明代中叶的苏州成为财富与文化的中心,仇英笔下的《江南春》卷,便成为了这个新兴阶层精神向往的视觉范本——既有岩穴之幽趣,又有市井之繁华;既有古贤之遗风,又有当下之安乐。

扇面『江南春』

盈握之间的春日抒情诗

当大家都在关注长卷《江南春》时,我们挖掘了仇英笔下『江南春』的更多维度。

如果将《江南春》长卷比作一部波澜壮阔的史诗,那么『江南春』扇面,便是一首隽永的绝句。在这直径不过数寸的泥金笺上,仇英展现了其艺术宇宙的另一极:极致的浓缩与抒情。

上面这幅《书舫停桡图》,扇面构图简练至极:近处坡岸,绿树婆娑;一叶扁舟,悠悠荡于浩渺烟波;远处青山,淡如眉黛;舟头船子打桨,书生静坐舟中,似在读书,又似在聆听桨撩春水的声音……画面有大面积留白,但那空白并非空虚,而是氤氲的水汽,是流动的光阴,是观者想象得以栖居的空间。仇英在此运用了“计白当黑”的最高智慧,以“少少许”胜“多多许”。

上面这幅《山水人物图》,扇面构图更是简明:左上角和右下角的绿树枝叶,呈对角线对称结构,对画面起着平衡作用。中间大面积是水面,水波粼粼,十分平静。湖上小舟静静漂浮,渔人坐于舟上,吹笛为乐。整图富有闲情逸致,有浓厚的文人色彩。

上面这幅《携琴听松图》扇面上:一文士倚坐松石之间,眺望远山群峰,似侧耳倾听松涛阵阵,后一小童怀抱长琴侍立。构图简洁,工笔描绘,精丽秀劲,技法娴熟。

上面这幅《春郊行旅图》小品,于小小一方扇面中,取景广阔,描绘了一场盛大的春日江山风光。山水、人物、楼台、草树皆有描绘,景物繁多,设色丰富,流露出勃勃生机,而不失清新雅致。

上面这幅《山水图》扇,视野开阔,境界宏大,在构图上取全景式大山大水,疏密对比有致。青绿设色和墨色很好地融汇在一起,颇有清雅之气。

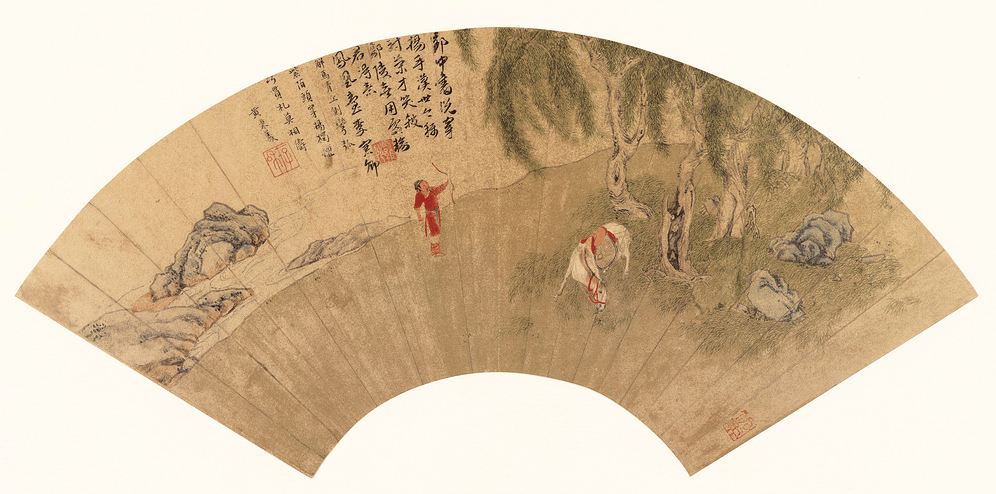

上面这幅《花岩游骑图》,山石嶙嶙,松柏苍苍,侍从牵马,两人于花岩之侧观赏风景。画面内容丰富,繁简有致。

上面这幅《山水图》扇面,左侧为童子给隐士指路,右侧为楼台庭院,富有场景性。画中一片明山秀水,有苍松挺立、白云环绕、荷叶点点,宛如人间仙境。

上面这幅《解马弯弓图》扇中,溪水之畔,柳树成荫。树旁白马低头吃草,马的主人身着红衣,手执弯弓,貌似刚刚射出一箭。马鞍和人的衣服,色泽鲜艳,柳枝垂下,绿色蒙茸。马匹、人物的状态都比较悠闲。

冯梦龙的《醒世恒言》里,描述了明后期江南士子的一般打扮:“头戴一顶时样绉纱巾,身穿着银红吴绫道袍,里边绣花白绫袄儿,脚下白绫袜,大红鞋,手中执一柄书画扇子。”

明清时期,文人雅士携扇出行是一种社会风尚,江南地区尤甚。

扇面作为怀袖雅物,其创作与欣赏具有强烈的私人性与即时性。它可能被某位文人携至雅集,在酒酣耳热之际展开,与友人共赏;也可能在舟车劳顿之时,成为片刻精神休憩的窗口。这种形制决定了仇英必须以最精炼的笔触,直击春日意境的核心——那份闲适、那份惘然、那份对美好时光既沉醉又怜惜的复杂心绪。

双璧合鸣

一个母题的两种生命形式

当我们并置这两种『江南春』,仇英艺术的完整维度便豁然开朗。它们共同诠释了一个核心命题:

在明代江南的文化语境中,“春”不仅是一个季节,更是一种可被多重实践、多重体验的理想生活形态。

《江南春》长卷代表的是社会性的、公开的春天。它描绘的是群体性的游赏、雅集与互动,是山水、建筑、人物共同构成的、井然有序的和谐世界。它满足的是新兴富裕阶层对“风雅生活”的整体想象与展示需求。画卷后往往附有长篇题跋,形成了书画合璧的传统,这本身就是一个公共性的文化事件。

扇面『江南春』则指向私人的、内省的春天。它是个人与自然片刻的独处,是心灵在春光中的短暂停泊。它不求叙事完整,但求意境传达;不求面面俱到,但求一击即中。它更贴近艺术创作中那份最初的、私密的感动。

仇英,这位出身寒微却登上吴门画派巅峰的奇才,以其职业画师的敏锐与功力,精准地捕捉并满足了这两种不同的精神需求。他仿佛掌握了春日的“语法”,既能用长卷书写繁复的复句,也能用扇面吟哦精妙的短诗。

仇英的艺术哲学告诉我们:

画春天,就不能只画春天。

在仇英另一幅传世名作《松亭试泉图》(下图)中:画面伊始,近景处的草亭宛如一个静谧的避风港。苍松环绕之下,两位高士相对而坐,仿佛时间在这一刻静止。抚琴者指尖流淌出的旋律,与倾听者沉醉的神态,构成了一幅和谐的画面。一旁的童子专注煮泉,石案上的茶具、书卷,无不透露出文人生活的精致与雅趣。

这些细节的描绘,让我们感受到明代文人对生活品质的追求,他们在日常的雅集活动中,寻找着心灵的慰藉与精神的寄托。

明代艺术史家王穉登在《吴郡丹青志》中将仇英列为“神品”,称其“发翠豪金,丝丹缕素,精丽艳逸,无惭古人”。这“精丽”与“艳逸”,恰好分别对应了长卷的工致宏伟与扇面的清雅飘逸。

画的余韵

跨越时空的春日共鸣

今天,当我们凝视那幅泛黄的《江南春》长卷,或端详那些依旧金彩熠熠的山水扇面,我们面对的不仅是两件明代艺术品,更是一把理解中国传统美学的双重钥匙。

长卷教导我们“游观”的智慧——如何在一幅画中漫步、停留、回味,如何将视觉经验转化为一场精神的旅程。

扇面则启示我们“澄怀”的功夫——如何在瞬间的凝视中捕捉永恒,如何在有限的物理空间中开辟无限的心理空间。

仇英的春天之所以永不落幕,正因为它是如此丰盈而多态。

它既是宏大的交响乐,也是纤细的独奏曲;既是社会共享的文化盛宴,也是个人私藏的心灵秘境。不同形态的『江南春』,如同两面相对而立的镜子,在其中,我们看到了一个时代的精神面貌,也照见了自身对美好生活那份永恒的渴求。

春色从未远去。它只是换了一种形式,在绢素与泥金上,在长卷与扇面中,安静地等待着每一次目光的邂逅,每一次心灵的共振。当我们的视线往返于这两幅画作之间,一场穿越六百年时空的春日对话,便悄然开始了——而我们每个人,都是这场对话中,沉默而深情的参与者。

发表评论 评论 (1 个评论)