承明启清:怪奇之后的严谨书风

作字先作人,人奇字自古。

纲常叛周孔,笔墨不可补。

这是傅山一首名为《作字示儿孙》诗的开头部分,诗很长,在结尾处还不忘强调:“未习鲁公书,先观鲁公诂。平原气在中,毛颍足吞虏。”

傅山是晚明怪奇书风的实践者,而怪奇时风的缘起,部分原因是王朝控制力减弱之后,为了挑战朱子学的保守、束缚,学魏晋之风、庄子之道,从而让心灵起飞。傅山深得其味,并亲身进行丑怪书艺实践。但大明灭亡,作为遗民,傅山内心的儒家道德主义突然觉悟,因此,这首诗深深地显现出他彼时内心的挣扎与冲突。

但他这样一个尚奇猎异之人,怎么会甘心回到朱子学的古板与枯燥中去?既要怪奇,又能兼顾道德主义,他提出要以颜真卿的书写为标准,为了让自己的逻辑自洽,他不惜公开声称颜真卿的书为“丑书”——按照他彼时的观念,“丑”才是难以凋谢的美。

此诗附在《训子帖》之后,在《训子帖》中,傅山提出书艺的四个标准“四宁四毋”,即“宁拙毋巧,宁丑毋媚,宁支离毋轻滑,宁直率毋安排”。“四宁四毋”沿袭了晚明的怪奇之风,主张书风破坏平衡感、产生支离感,随意而书,蔑视传统。不言自明,怪奇才是他的真爱,而书艺思想的道德主义只是时事所迫,不得不做出某种姿态。

傅山认为颜真卿的书法具有“支离”的特质。实际上,傅山正是在比较了颜真卿和赵孟頫的书法后,提出了“四宁四毋”的美学观。颜真卿代表的是拙、丑、支离、率直,赵孟頫则体现了巧、媚、轻滑、安排。此外,从现存的文献资料中我们得知,傅山曾专门提到两件颜真卿作品具有“支离”特质,即《大唐中兴颂》与《颜氏家庙碑》,这两件都是颜真卿晚年的作品。

由于科举不利,傅山在明朝并未出仕,按理说,并没有为朝廷尽忠的责任。

但晚明是个两种思潮并进又互相裹挟的复杂社会,一方面是老庄之道盛行,怪奇风潮席卷山海。另一方面,东林党、复社又重兴儒学,儒家知识分子们以一种怪奇的姿态和行动去践行儒家理想,力图以奇人的身份成为新的道德英雄。

因此,包括傅山在内的许多布衣遗民,也把自己纳入“臣”的行列,以这个身份为王朝尽忠。

这也就不难解释,他一面继续在“奇书”方向作大胆探索,一面要求自己以颜真卿为榜样,做一个忠臣。在他看来,只要内心忠诚,是一个“奇人”,其字自古。

而古,就意味着与儒家思想、与颜真卿建立了紧密联系。至于事实是否真的如此,并不重要。

大约在17世纪70年代中后期,傅山曾写过两则笔记来描述他临摹颜真卿书法时的心理感受。第一则笔记如下:常临二王,书羲之、献之之名几千过,不以为意。唯鲁公姓名写时,便不觉肃然起敬,不知何故?亦犹读《三国志》,于关、张事,便不知不觉偏向在者里也。

这样的夫子自道,是矛盾的傅山为自己所能做的最好的剖白。

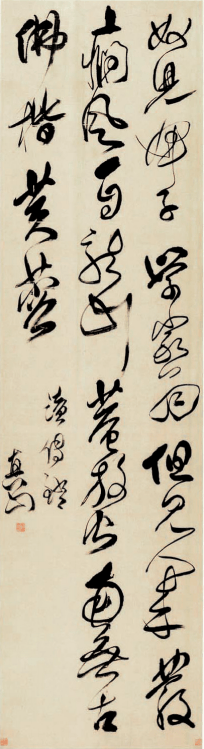

〔清〕傅山行草书轴

以丑为美:晚明尚奇之风继续吹

进入清代,虽然王朝鼎革,但晚明的风气依然故我。有识之士认为,清军入关后,并未发动一场社会和文化、政治革命,仅仅是皇帝变了而已。因此,晚明的尚奇之风继续刮了起来。“在17世纪的最后十年再度兴起,主宰此市场的是带有‘流行意识’的文人品位。”

在书艺领域,这股尚奇风潮的领头羊是王铎。

清初,王铎在部分遗民中拥有很大的影响力。在明末,他是南京礼部尚书。南明弘光政权建立,出任东阁大学士。降清后,授礼部尚书、弘文院学士、太子少保。王旗虽变,身份未更,足以粉饰新朝。

傅山的丑拙,仍然是晚明“怪奇”之风的延续,但与晚明的怪奇不同,此时的书写被掺入了意识形态,“丑拙”被寄予了某种不合作的情绪,以我之丑拙与庄严华丽进行对比,既有自嘲,又有自许。

傅山“四宁四毋”之丑拙典范是颜真卿。因此,我们不得不对他的丑拙之说进行追问:颜真卿确实丑拙?还是为了区别所谓圆熟,而把颜真卿重新粉刷、涂抹成了“丑拙”?

也许我们只能给出一个保守的结论:傅山并没有把“丑拙”带入新的审美境界,只不过对怪奇书风进行了道德主义包装。而在清初,最合适的道德主义就是忠君。于他而言,当然是忠于明朝的皇帝。

傅山以颜真卿为“丑拙”之典范,是对自己美学观念的不坚定,只好找一个道德英雄来为自己打气。而如果不仕、不合作同样是道德英雄,那么,在某种程度上,他也可以与颜真卿站在一个队列里。一面谈庄子,从其著作中寻找“支离”等话语,穿道袍,写“奇书”,一面谈儒家忠君主义,谈颜真卿,这也许才是清初若干遗民包括傅山在内的真实画像。在努力寻奇猎趣的同时,选择以道德主义做保护,导致傅山难以在美学上有大的突破。

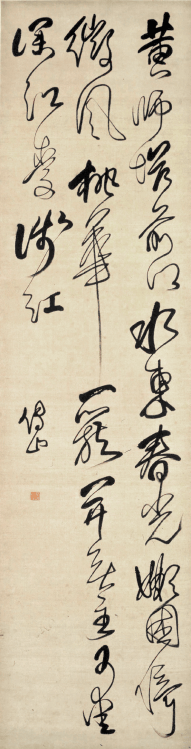

〔清〕傅山书迹

傅山是在山西一带卓有影响的“奇士”,但并非像董其昌一样,曾为天子师,并官至尚书,退职后成为艺坛祭酒。在前现代社会,身份即影响力,以一介布衣而成为艺坛或文坛领袖,确实没有先例。

傅山对隶书、篆书的喜爱并运用到艺术性或社交性书写当中,其实质是以东晋为终点,向汉、秦倒推的一种“去方正”的努力,其本质不是反文化,也不是反文明,仍然是追求“奇”和“趣”。

奇异之风,不只书坛如是,画坛也同样,顺着晚明的尚奇之风,破浪前行。

《哈佛中国史·最后的中华帝国——大清》的作者之一罗威廉认为,石涛与八大山人,虽然看上去以隐逸之名在创作着有别于其他画家的创作,但实质上仍然在晚明尚奇的余晖里。

石涛与另一位明宗室之后,八大山人,共同创造出一种绘画派别,在当时称为“奇士”派,而今日的艺术史家称之为个人主义。石涛作品的特色在强烈地拒绝传统规范、重新回到对主观响应的注重并加以转化,多重的视角,画 家与观者的疏离,以及怀疑感。

白谦慎也观察到,名重艺坛的石涛是傅山的知音。

在一件山水册页中,石涛也题道“丑墨丑山挥丑树”,一连用了三个“丑”字。17世纪下半叶,一些极具创造力的艺术家成功地将“残”“拙”和“丑”转换和提升为中国书画的审美理想。傅山正是这一美学思潮最重要的倡导者。

既古又新:董其昌的再度流行

皇室向来是艺术活动的主要赞助者,皇家品位,某种程度上也引导着社会风尚。到了康熙年间,董其昌书风再度焕发光彩,成为书艺主流。

清初,董其昌的书画所占据的地位甚至超过了明代,对清代早中期的艺坛产生了深刻的影响。除了“四王”承其衣钵之外,皇室对董其昌的喜爱,也是非常重要的原因。

康熙皇帝否定了傅山将颜真卿列为“丑拙”之祖的看法,而把颜鲁公与苏东坡、米元章放在一个阵营里,认为“颜真卿、苏轼、米芾以雄奇峭拔擅能,而根底则皆出于晋人”。

康熙皇帝认为董其昌的书艺,是中华传统书艺序列里重要的组成部分,在“二王”、颜真卿、苏东坡、米元章、赵孟頫这个精致审美的谱系里,称赞他“渊源合一”。

应该注意到,皇室喜欢董其昌的重要原因,是把他放在王右军—颜真卿—苏东坡—赵孟頫—董其昌这个高雅书艺谱系之中,认为他也是其中不可或缺的一环,其实质仍然是遵从唐宋风尚。

康熙皇帝年轻的时候,就临学董其昌书法,康熙皇帝说自己临摹他的书迹最多,经常感叹其天赋的资质和后天的努力都属于最佳状态,这简直太难了。康熙皇帝后专攻董其昌书法,临仿之作几可乱真。年纪渐长之后,更是广泛收集董其昌的字,据说当时存世的董其昌佳作,几乎全被搜罗一空,尽悉收入内府。康熙皇帝极力称赞:

华亭董其昌,书法天姿迥异,其高秀圆润之致,流行于楮墨间,非诸家所能及也。每于若不经意处,丰神独绝,如微云卷舒,清风披拂,尤得天然之趣。

乾隆皇帝也一度十分喜爱董其昌的书画,曾在黄公望《山居图》题诗中称:“华亭妙笔存图右,品评精确书法高。”乾隆前期的书法创作,主要临颜真卿和董其昌,尤以董其昌为多,后来则转向临学赵孟頫。《石渠宝笈》从初编至三编,共收入董 其昌作品300余件。清代,随着董其昌的影响越来越大,他与黄公望之间的艺术渊源也不断被提及。

在董其昌的一些论述中,我们可以感受到一种既忠于传统、又亟待创造发明的焦虑。董其昌终其一生致力于研究古代大师的作品,但他又提出,一个杰出书家应该和古代的大师拉开距离。尽管康熙皇帝的专制倾向日渐强化,但“国家最重要的功能是保存文明模式与保护臣民防止外来进犯”。因此,把董其昌列入中华书艺的谱系之中并大力推介,也有保存文明模式的意图。另外,推重书艺与画艺并建立前后相继的连接路径,也是清皇室把自己内置于中华文明链条之中的一种方式。

馆阁重兴:极度的秩序象征

无论康熙还是乾隆,对董其昌的喜欢只是过渡,他们真正喜欢的,还是文化控制。谢和耐观察到这种变化——

自17世纪末起,开始反对色情作品。1687年严令禁止这类腐蚀性小说,1714年,查禁愈加严厉。清新皇朝崇尚清教徒精神,反对近乎口语文体的消遣文学。

清代的怪奇小说和笔记仍然存在,比如纪昀的《阅微草堂笔记》和蒲松龄专言鬼怪的《聊斋志异》,但都放弃了易于传诵的白话体,而采用了文言体。

在前现代社会,皇帝与儒生一样,都是孔孟的学生,要致力于学才能胜任皇帝的角色。因此,即便贵为皇帝,也不能成为儒教宗师。但康熙皇帝打破了这个规律,身兼人君与臣师的双重角色,垄断了政治与文化权力,使儒家知识分子失去话语权,彻底成为皇权的附庸。

在思想文化领域,国家干预同时表现出有害与有利两个方面。一方面,对所有形式的反对派开展无情斗争以至建立纲常秩序,其结果是压制了17世纪社会批判与政治批判的巨大潮流并加速城市“市民”文学消亡(市民文学曾成为明末的特色);另一方面,康熙皇帝及其继位人也与前朝士大夫阶级取得普遍协调和解,国内繁荣安定,国家 鼓励大量雇用文人编书又使18世纪成为中国思想史上最辉煌时期之一。

文化控制在书写领域的表现,是馆阁体成为主流的书写样式。馆阁体,自明代就已经形成,代表着对秩序的赞美。永乐年间曾任翰林侍讲的沈度,称得上“馆阁体第一人”,明成祖朱棣称其为“我朝王羲之”。

《明史·文苑传》记载,沈度的书迹以秀美华丽取胜。明代曾任首辅的名臣杨士奇在其著作《东里集》中评价沈度的书法“秀美华丽,潇洒脱俗,大方从容,合规守度”,并说,在永乐年间,梁用行善写真书、杨文遇善写行书,在当时都非常有名,但是“胡(胡广大)、解(解大绅)及度(沈度)之书, 独为上所爱”。

皇室编撰图书,亦用小楷誊录,据闻《永乐大典》均以小楷书成,推高了馆阁体的社会地位。

沈度之后,姜立纲成为代表。明代中期,姜立纲虽然仍然有广泛影响,但已经被苏州书家讥为“俗体”。康熙时期,儒家理性主义占了上风,朱子学掌控了意识形态,规整的书风再度被皇室推重,馆阁体卷土重来。文为八股,书为馆阁,成为 清代科举的标配。

明代借助《永乐大典》推动馆阁体书风的流布,清代则是借助《四库全书》的编撰,与明代路径几乎完全相同。

清代“馆阁体”的代表,康熙朝有高士奇,乾隆年间有张照,乾隆、嘉庆年间有翁方纲,同治、光绪年间则有黄自元。乾隆尤爱曾任刑部尚书的张照,曾有诗赞美曰:

书有米之雄,而无米之略。复有董之整,而无董之弱。

〔清〕张照行书七言联

羲之后一人,舍照谁能若?即今观其迹,宛似成于昨。精神贯注深,非人所可学。

张照能诗,善画,通音律,精鉴赏。乾隆九年(1744年),奉命与梁诗正等鉴别宫廷所藏历代书画,分类编成《石渠宝笈》,并主持编纂《秘殿珠林》。

康熙、乾隆对馆阁体的喜爱,主要还是专制程度加深,对文化秩序包括书写秩序的渴求程度超过以往。主流的儒家观点认为,人奇书自古,若为忠臣,不会书,字亦自佳。但到了康乾之世,则人的内心情感、思想,必须外化在书迹里,通过整齐、清晰、几乎不带情感的字迹,才能洞察书写者经过了严苛 的思想驯化,表现在字体方面,也能够严守秩序,遵行圣意。

在这方面,明初与清初对专制的渴求愿望是相似的,因此,朱棣和乾隆不约而同地把馆阁体书家称颂为“本朝王羲之”,也就不足为怪。

晚清名臣金安清在《水窗春呓》卷下如是记载:“馆阁书逐时而变,皆窥上意所在。”“逐时而变,皆窥上意”,则书艺家已经不再具有独立人格,而堕落为书奴。

乾隆朝军机大臣、吏部尚书汪由敦在其《松泉集》中说:“书为六艺之一,以适用为贵。奏折第一,碑帖次之。”“奏折第一”,则书迹的观看者只有皇帝而已。书写已经完全蜕化为服务政治的工具,其自身的文化属性消亡殆尽。

汪由敦又接着说,臣下呈奏给皇帝的文书,心气要平静,书迹要均匀整齐,表示对皇帝的恭敬。臣下对皇帝的敬,在朝堂上跪拜叩首山呼万岁仍嫌不够,还要通过字迹外化出来。由此可见,清王朝对臣民的思想和文化控制,确实到了非常严苛的程度。

本文经 四川人民出版社 尔文books 授权,文摘自 孙晓飞 著《书写中国:从书迹流变溯源中华文明史》。

发表评论 评论 (3 个评论)