昔宗炳“澄怀味象”,谓山水以形媚道;郭熙“三远”探幽,穷丘壑之灵变。今观潘文良先生九幅水墨山水,或雪岭归樵,或云崖飞泉,于笔墨浓淡间追慕古贤,于烟霞明灭处独抒性灵。其作承宋元丘壑之雄,融明清笔墨之韵,更以当代襟怀写就“天人合一”之境,每一幅皆如一卷古册,翻开来,是技法的考究,是诗意的流淌,更是人生哲思的沉淀。

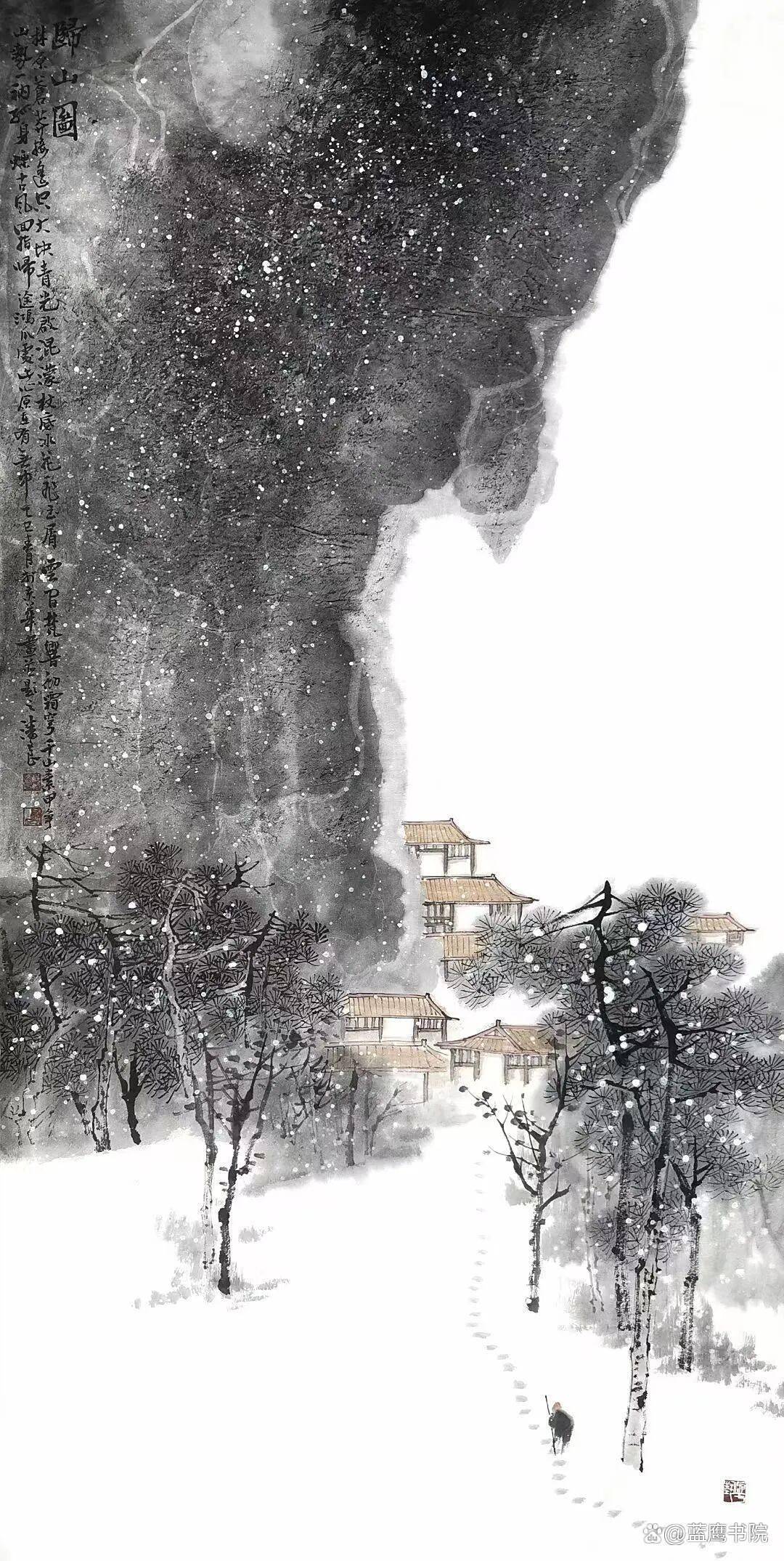

一、《归山图》:雪径樵归,尘心渐远

“乱山残雪夜,孤烛异乡人。”(崔涂《除夜有怀》)此作以大笔泼墨写远山积雪,墨色沉凝如铁,却于飞白处见雪霰纷飞之态,是为“积墨法”与“留白法”的精妙交响。近景枯树萧疏,小径逶迤,一樵者负薪踏雪而归,那串足印似在雪地上写下归家的诗行。

构图上,左上方巨岩顶天立地,以“高远法”造巍峨之势,右下角樵夫渺小却意态悠然,形成“咫尺万里”的视觉张力。技法上,树木用“枯笔焦墨”写其虬曲,屋舍以“淡赭轻勾”显其温煦,墨色层次间藏着“寒林独往,幽人来归”的古意。

寓意如陶渊明“久在樊笼里,复得返自然”,樵夫归山,是肉身的行旅,更是心灵的返乡。人生在世,若为俗务所羁,不妨于画中寻这片刻雪径独行,让尘心在寒山空寂里渐渐沉静,方知“归处不必远,心安即是山”。

二、《云在秋山外》:云气卷舒,意超物外

“行到水穷处,坐看云起时。”(王维《终南别业》)画面以氤氲墨气写秋山云态,远山如黛,云气似瀑,一挂飞泉隐于烟岚间,几间屋舍半藏云里。

构图取“平远法”,以云为纽带,连缀起近山之实与远山之虚,如郭熙所言“平远之意,冲融而缥缥缈缈”。技法上,用“泼墨破墨”写云的流动,树木以“点叶法”簇生岩间,墨色干湿浓淡,尽得云气无拘无束之态。

此作寓意如庄子“逍遥游”,云在山外,心在云外,人生若能不滞于物,不役于心,便可如秋云般自在卷舒。观画时,恍觉自己也成了云气的一部分,在秋山之上,做一场无拘无束的大梦。

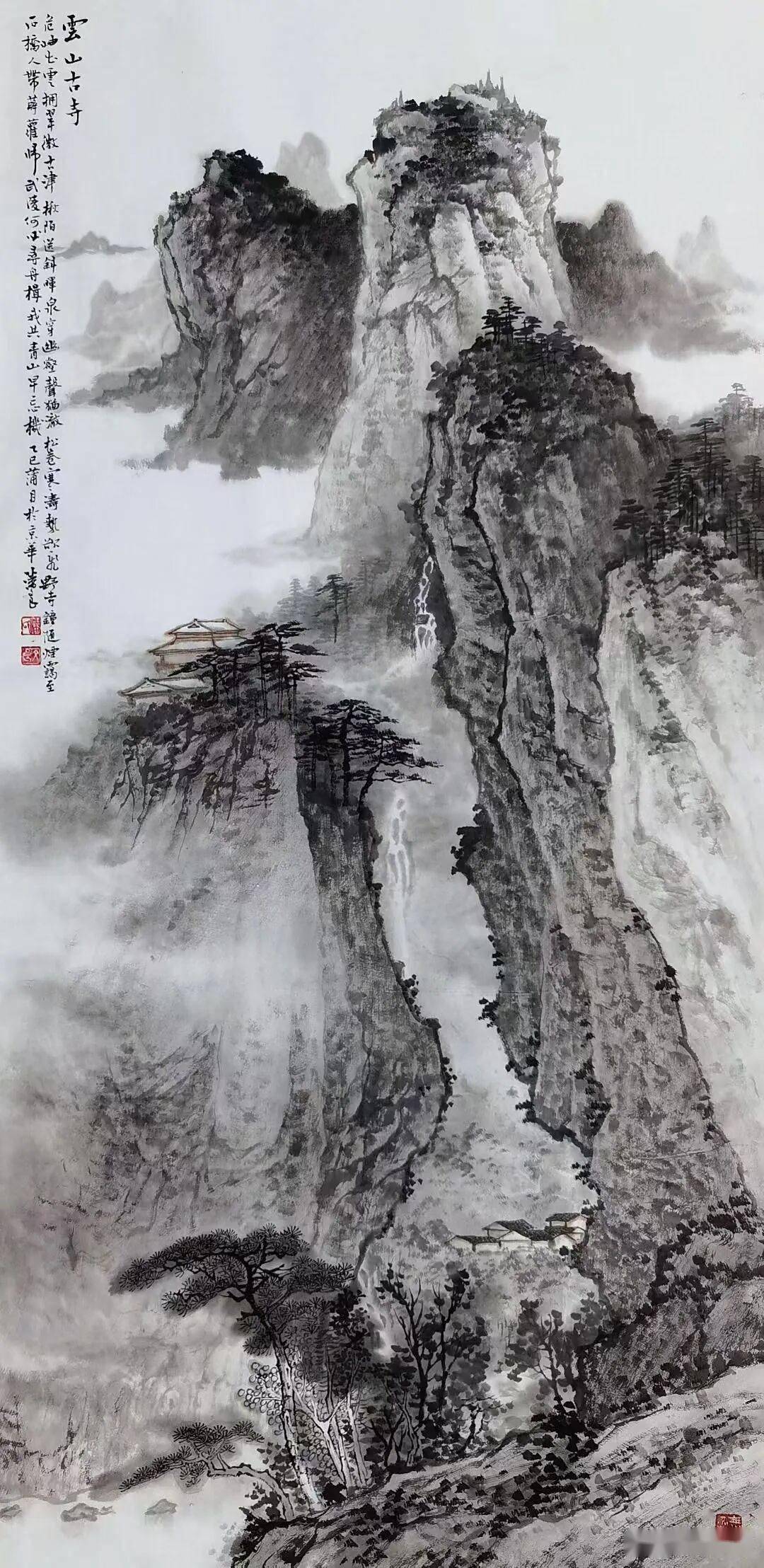

三、《云山古寺》:古寺藏幽,禅心自现

“清晨入古寺,初日照高林。”(常建《题破山寺后禅院》)画面奇峰对峙,烟岚锁谷,古寺踞于危岩之上,飞泉从云间跌落,松涛与泉声相和。

构图以“高远”衬“幽深”,双峰如戟刺天,古寺如珠落盘,于险峻中见安稳。技法上,山石用“斧劈皴”写其刚硬,松枝以“拖枝法”显其苍劲,墨色浓黑处是岩之沉雄,淡墨处是云之空灵。

寓意如禅宗“羚羊挂角,无迹可求”,古寺在云山深处,禅心在红尘之外。人生多有喧嚣,若能于忙乱中寻得片刻“古寺听泉”的清寂,便是在心灵深处筑了一座安顿自己的禅房。

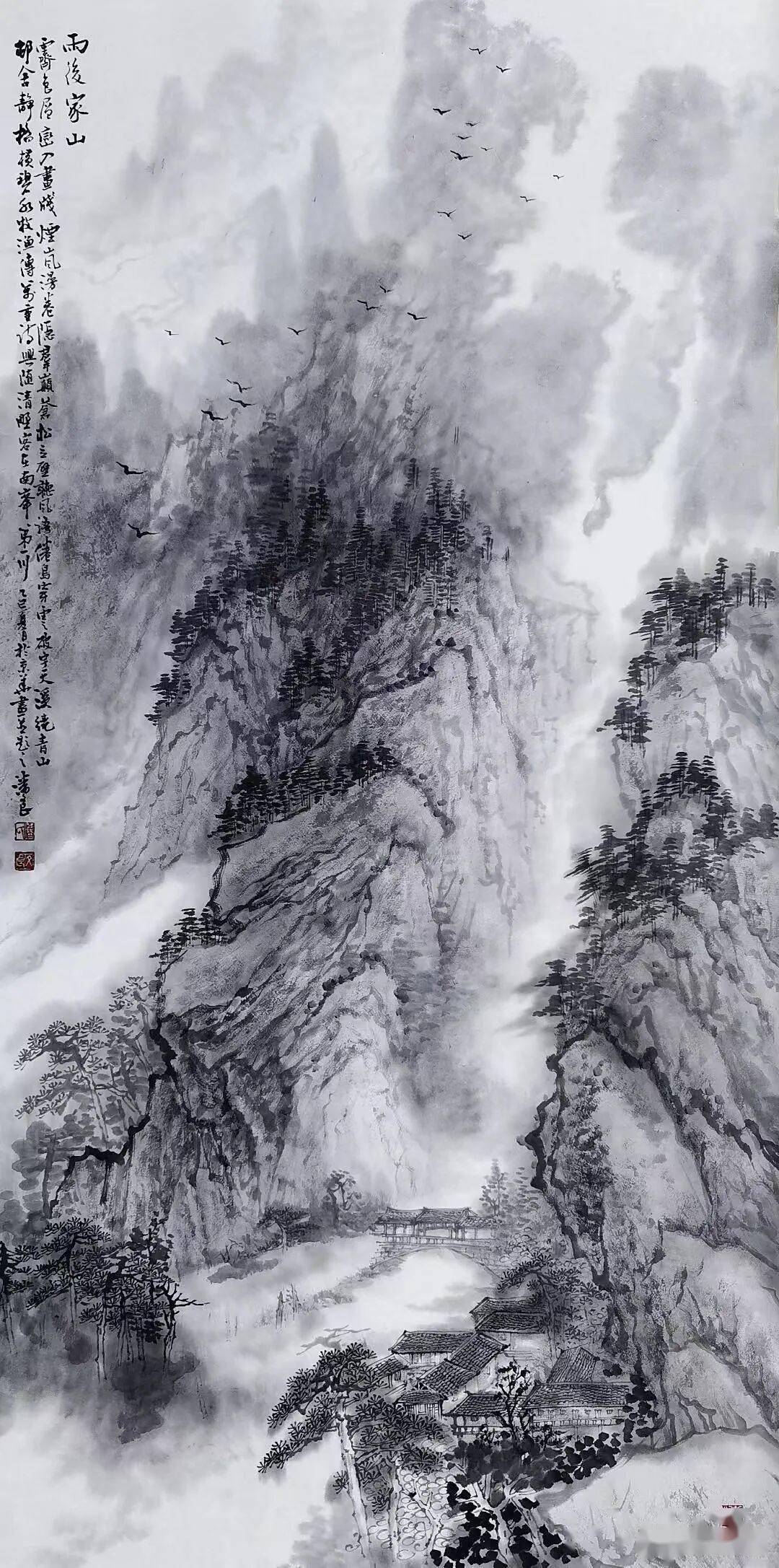

四、《雨后家山》:烟岚新沐,家山可亲

“杖藜徐步立芳洲,家住江南岸下洲。”(王安石《杖藜》)画中雨后山岚如纱,群峰如浴,村落隐于溪桥畔,归雁列阵穿云。

构图融“平远”与“深远”,近村、中峰、远雁层层递进,如长卷缓缓铺展。技法上,以“湿墨渲染”写雨后云气,树木用“夹叶法”“点叶法”相间,显草木葱茏之态,飞雁以寥寥数笔勾出,却有“雁阵惊寒,声断衡阳之浦”的动感。

寓意如“月是故乡明”,家山在雨后愈显亲切,人生奔波,终是为了归返这一方烟火与宁静。画里的家山,是地理的居所,更是心灵的原乡,提醒我们无论走多远,都别忘了回头看看那片滋养我们的土地。

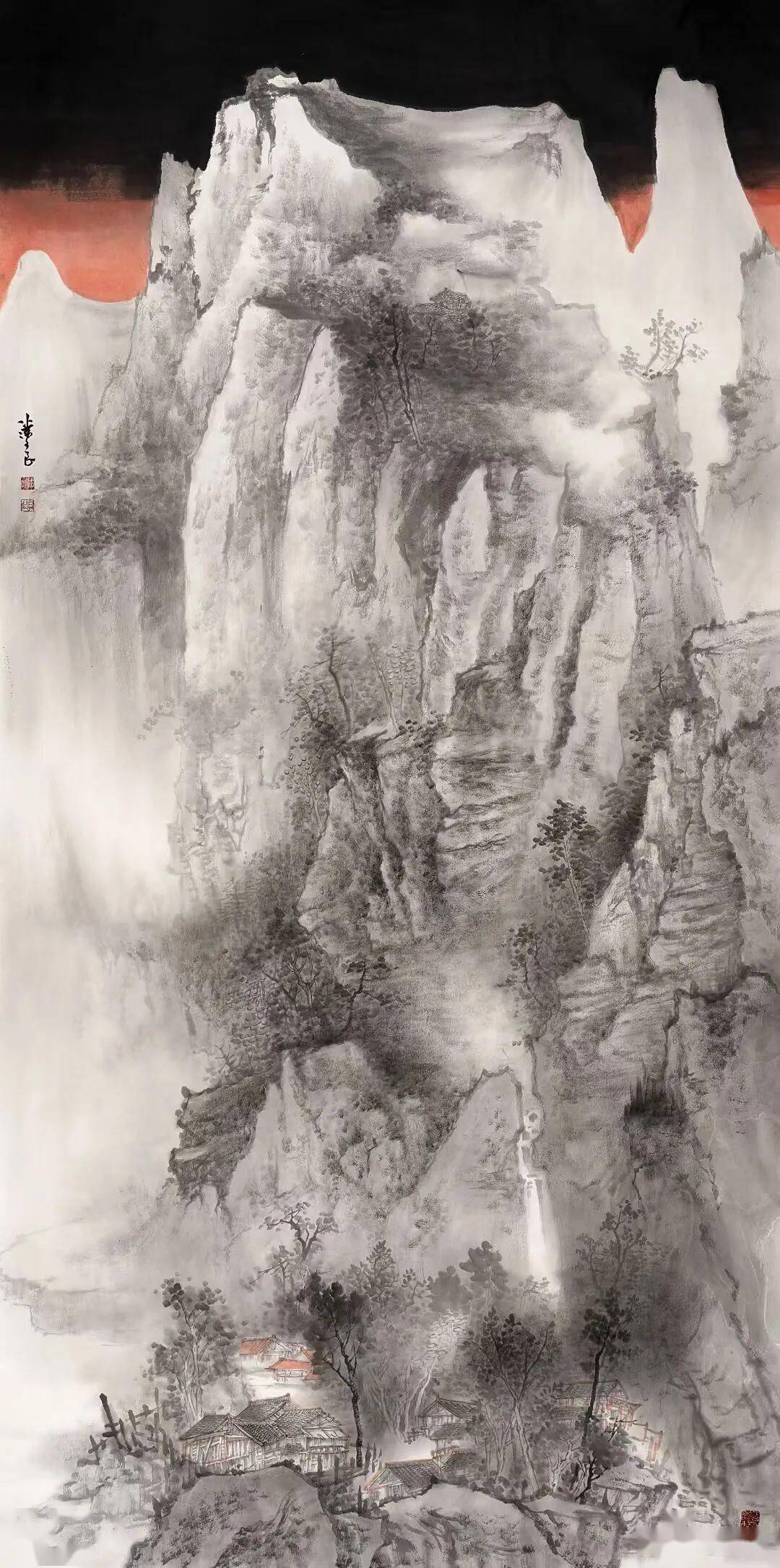

五、《霞映云山》:霞山相映,奇境别开

“丹霞夹明月,华星出云间。”(曹丕《芙蓉池作诗》)此作以浓黑与丹红对撞,上方黑岩如墨,下方丹霞似火,中间云山雾锁,村落隐约。

构图大胆破格,以“重彩破水墨”,打破传统山水的墨色单调,是对“色不碍墨,墨不碍色”的当代诠释。技法上,黑岩用“积墨重皴”显其厚重,丹霞以“淡朱晕染”显其明丽,云山则以“淡墨轻笼”显其朦胧。

寓意如“不破不立”,艺术如此,人生亦然。敢于打破常规,方能在黑白之外见丹霞,在平庸之外见奇境。当我们勇于跳出舒适区,便会发现世界另有一番壮丽。

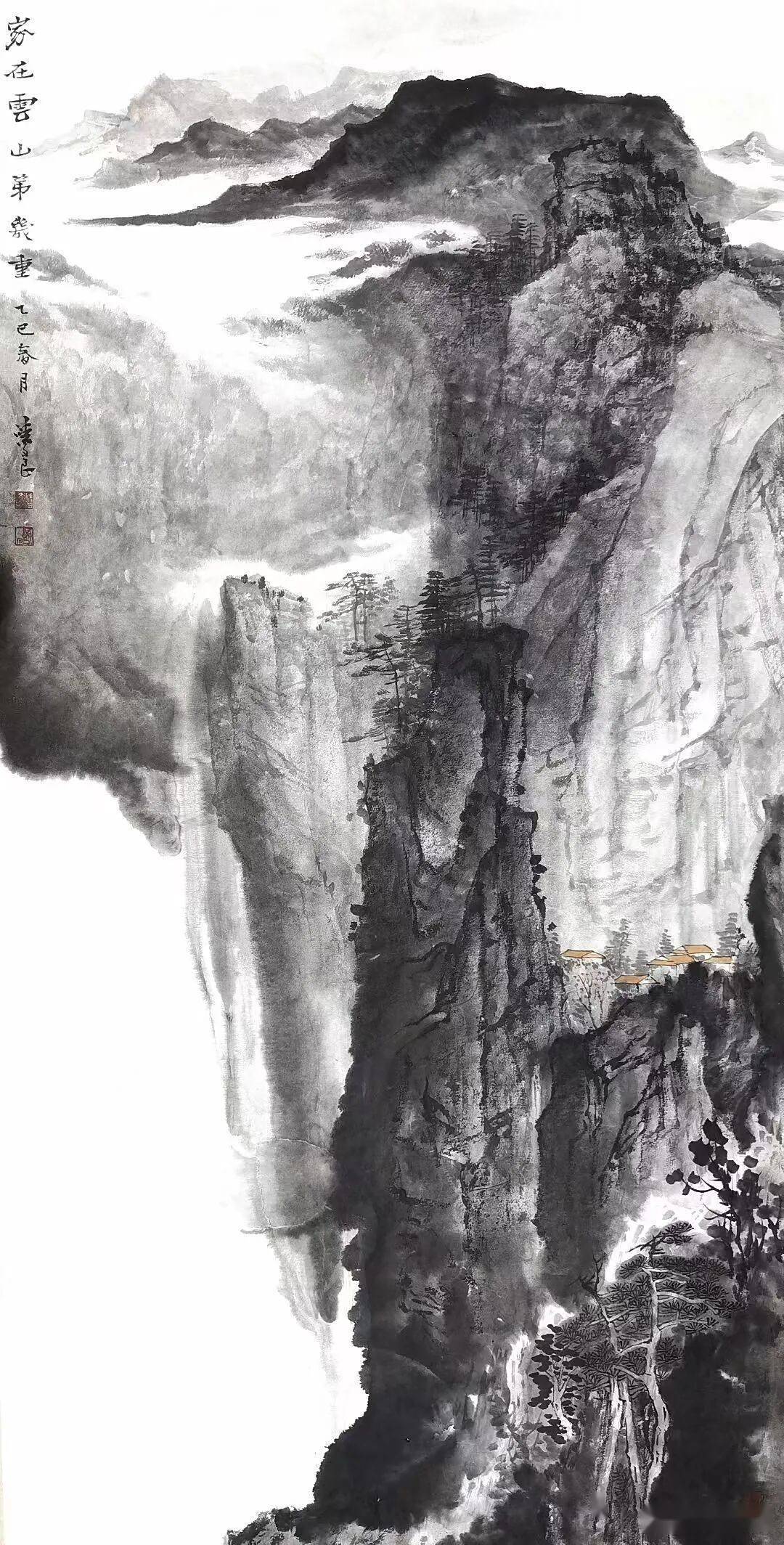

六、《家在云山第几重》:云山叠嶂,家在梦深处

“只在此山中,云深不知处。”(贾岛《寻隐者不遇》)画面峰峦叠嶂,云气横生,几椽茅屋藏于云岫松荫间,飞泉如练挂于崖壁。

构图取“深远法”,层层云山如波似浪,将家宅推向梦的深处。技法上,山石用“披麻皴”写其纹理,松枝以“竖笔点叶”显其挺拔,云气以“淡墨虚染”显其缥缈,墨色浓淡间,尽是“云深不知处”的幽远。

寓意如陶渊明“结庐在人境,而无车马喧”,家在云山深处,是对世俗纷扰的逃离,更是对精神家园的坚守。人生一世,总要为自己留一片“云深不知处”的天地,安放未染尘埃的初心。

七、《云在家山外》(其二):云外家山,心中丘壑

“浮云游子意,落日故人情。”(李白《送友人》)画面云涛如浪,孤峰如舟,家山在云外隐约,松枝在崖边傲立。

构图以“奇险”见“平夷”,右侧巨峰陡立,左侧云气空茫,形成“险中求稳”的张力。技法上,云用“泼墨留白”写其汹涌,峰用“焦墨重皴”写其峭拔,松枝以“枯笔飞白”写其苍劲,墨色对比间,尽得“云动山不动,心远地自偏”的意趣。

寓意如苏轼“此心安处是吾乡”,家山可在云外,心安便是吾乡。人生如行旅,不必执着于地理的家,只要心中有丘壑,处处皆是可栖之境。

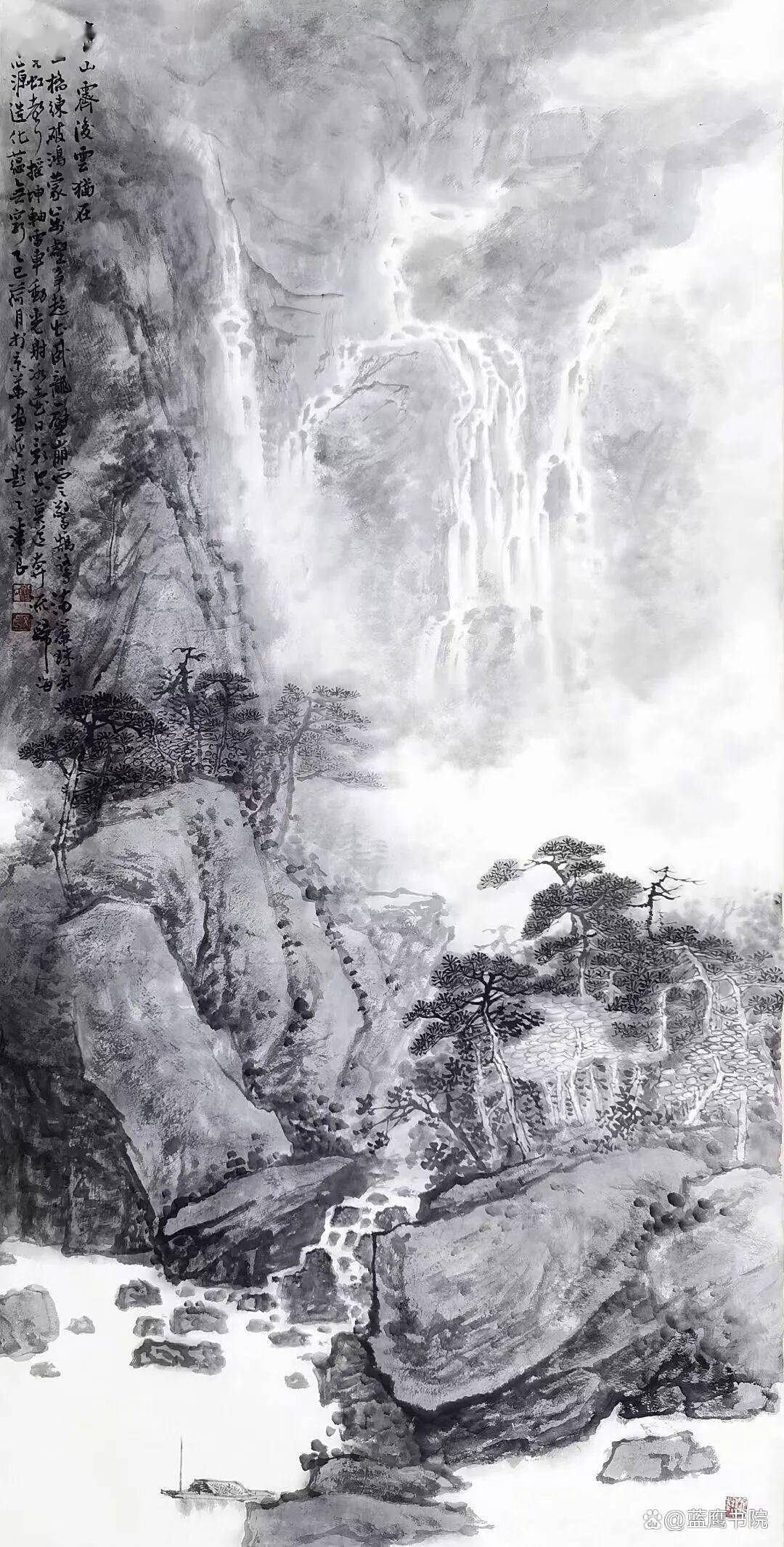

八、《青山霁后云犹在》:霁后青山,性灵澄澈

“青山霁后云犹在,画出东南四五峰。”(戴叔伦《题稚川山水》)画面飞瀑如练,溪流有声,孤舟横于石畔,松屋隐于岩隈。

构图融“高远”与“平远”,飞瀑从高处跌落,溪流在低处蜿蜒,孤舟如芥子,却有“舟行碧波上,人在画中游”的意趣。技法上,瀑布用“留白飞白”写其流泻,山石用“解索皴”写其纹理,树木用“浓墨点簇”写其葱郁,墨色干湿间,尽是雨后山光的清新。

寓意如“物洗则洁,心洗则清”,青山经雨而明,心经世事而澄。人生难免风雨,若能如霁后青山般澄澈,便会发现每一次洗礼都是让自己更通透的契机。

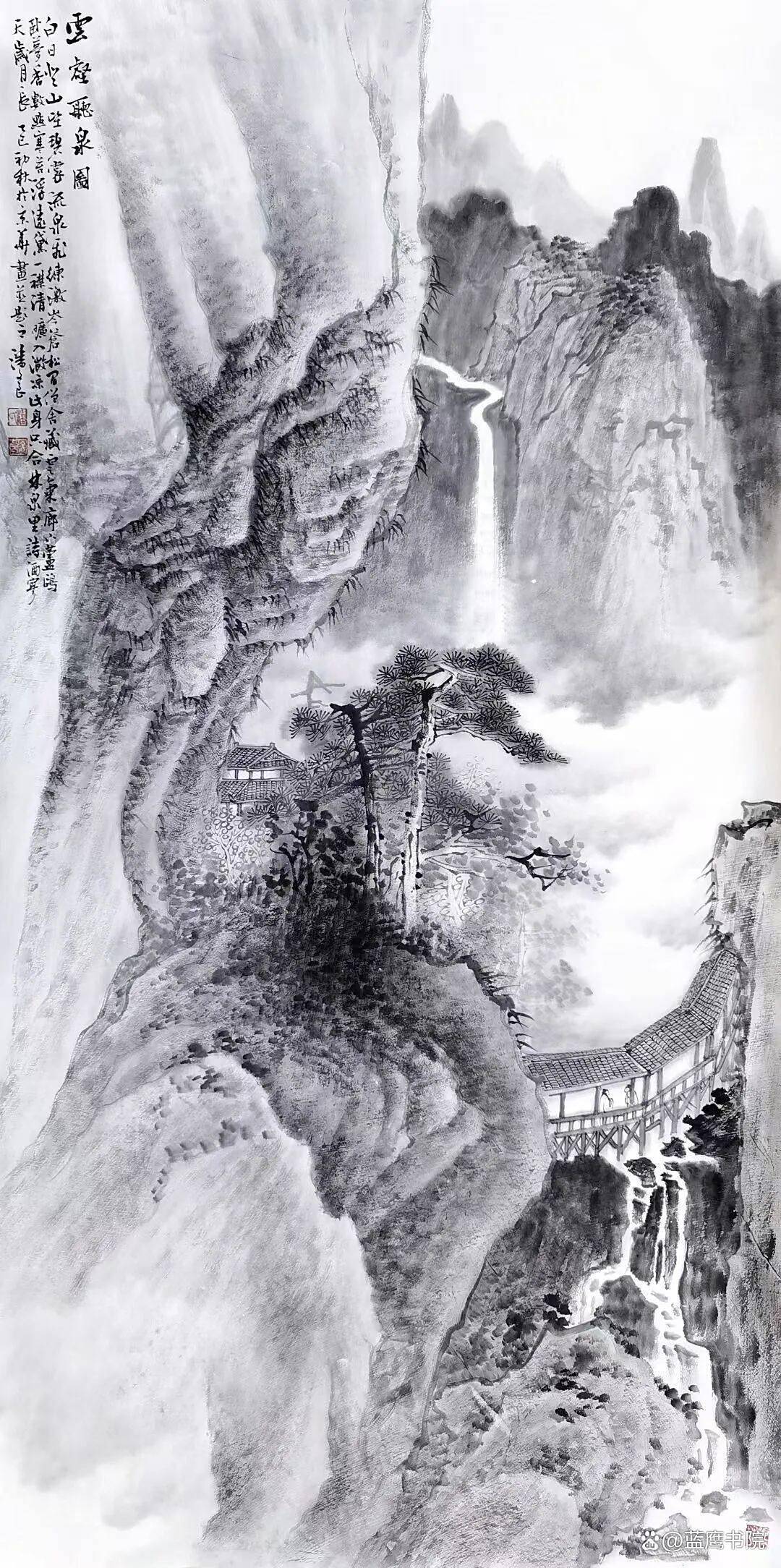

九、《云壑听泉图》:云壑听泉,尘响皆空

“泉声咽危石,日色冷青松。”(王维《过香积寺》)画面巨岩如壁,飞泉如琴,廊桥跨于绝涧,古寺藏于松荫。

构图取“深远法”,岩壑层层深入,泉声隐隐传出,如置身山谷闻天籁。技法上,岩石用“卷云皴”写其圆浑,泉流用“留白飞线”写其灵动,松枝用“攒针皴”写其茂密,墨色浓淡间,尽得“云壑藏泉声,尘心闻之寂”的意境。

寓意如“大音希声,大象无形”,听泉不是听水响,而是听心音。当我们于云壑间静听泉声,便会发现世间尘响皆成空幻,唯有内心的宁静,如清泉般长流不息。

潘文良先生这九幅水墨山水,如九阙古调,于笔墨间弹拨出“天人合一”的大音。他以宋元丘壑为骨,明清笔墨为韵,更以当代性灵为魂,或写雪岭归樵的悠然,或绘云外家山的空灵,或表霁后青山的澄澈,每一幅都是对“山水以形媚道”的当代诠释。

观其画,如读古文,有“行到水穷处”的豁达,有“云深不知处”的幽远,更有“此心安处是吾乡”的释然。山水本无情,因画家的笔墨与哲思而有了性灵;人生本多惑,因这山水的启迪而有了觉悟。愿我们于这烟霞丘壑间,既能得技法之精妙,更能获人生之清明,让心灵在水墨的世界里,永远有一座可以归返的家山。

发表评论 评论 (3 个评论)