摘要:书画鉴藏活动中从众现象的社会心理学依据有二:一是顺从“信息性社会影响”,受此影响的从众者自身对书画真伪信息缺乏认知,不仅在公开场合顺应他人的鉴定意见,在私下也真诚接纳;二是顺从“规范性社会影响”,即从众者对书画真伪信息有着独立的判断,但为了得到他人的接纳,或为了顺应“世故人情”而公开顺从团体或权威的鉴定意见,但内心并不顺从。两种“影响”均受“从众影响源”群体的控制,身份地位、鉴赏力、群体数量、凝聚力、一致性等因素是导致人们从众的变量因素。与此同时,“从众影响源”之间也因名望、话语权、经济利益等因素而具有竞争性。

“从众(Conformity)”是指个体将自己的态度、信仰和行为与群体规范相匹配的行为。1在我们的印象中,“从众”似乎是一个贬义词,是个体缺乏主见的表现,与“人云亦云”“附声吠影”“随波逐流”等成语具有相似的词义,我们习惯把从众者称为“墙头草”。然而,社会心理学家却有着不同的解释,认为和大多数动物的从众行为一样,人类的从众行为只不过是进化意义上动物从众效应的延续而已。也就是说,人们或多或少都有一定的从众心理或有过从众行为,但却低估了自己从众的程度和复杂性。

在传统书画鉴定活动中,从众者的比率颇高。因为多数收藏界的“好事者”并不了解历代书画的时代风格和画家的个人风格,缺乏鉴藏书画所需的基本素养,因此容易相信众人或“巨眼”的话语,属于不知所然的从众者。不过,也有不少个体因顾虑种种“世故人情”而违背自己的真实意愿,做出服从众人或专家的权宜之计。启功曾将书画鉴定中的“世故人情”总结为八点:一皇威、二挟贵、三挟长、四护短、五尊贤、六远害、七忘形、八容众,

这些社会因素均可导致鉴藏群体选择“权宜从众”。不过,启功只是为我们呈现了“权宜从众”的事实,而未曾挖掘“世故人情”背后的心理动机。因此,将传统书画鉴藏活动中的“人情世故”置于社会心理学的视角之下进行解释,有利于我们客观认知从众现象对书画鉴藏活动的影响。

一、书画鉴藏活动中的从众现象及类型

从众现象在书画鉴藏领域比较突出,原因也较为复杂,但大致可分为“信息性社会影响”(Informational social influence)和“规范性社会影响”(Normative social influence)两种。受前者影响的从众群体由于对自己的认知或判断缺乏自信,为了避免信息失误,习惯把众人的反应或权威的判断作为自己的参照点,从众者不仅在外显行为上顺应于从众影响源,在内心也认同。不过,也有一类从众者,他们明知自己的判断是正确的,但为了迎合大众,不被众人孤立乃至报复,在表面上服从众人的观点,但内心坚持己见。社会心理学家将此类从众原因称为“规范性社会影响”(Normative social influence)。

明人张萱在《疑耀》中记载的一条信息便是书画鉴藏领域中比较典型的从众现象,其间不同群体从众背后的原因既有“信息性社会影响”,也有“规范性社会影响”:

宋文潞公当国时,有某甲官人者收得一名画如李成山水之类。某乙官人借去模一本,送与文潞公。一日,出示众宾,某甲偶在坐,一见而笑曰:“得非某乙所献乎?”潞公惊曰:“何以知之?”某甲曰:“真本乃某家所藏,数日前某乙尝借去,恐其模一本以献耳。”潞公惊甚,曰:“不知可以借来一观乎?”某甲曰:“可。”遂命取来。潞公凝视两本久之,曰:“毕竟某乙者是真。”众宾亦相与和曰:“某乙者是真。”某甲更不作声而退。明日,有问之者,某甲叹曰:“某于昨日论画时,方知此身孤寒。”此话柄古今同之,不足讶也。

上引文中,“某甲官人”的从众诱因属于典型的“规范性社会影响”。原因有三,一是权威的存在,二是众宾和权威的“相和”,三是自我身份的低微。在此境遇下,某甲官人既要面对与自己意见相左的众宾,还需顾及权威的存在,因此具有较大的从众心理压力。从群体规模和一致性来看,除了某甲官人自己,其余在场众宾的鉴定意见均附和于“宋文潞公”(文彦博),在群体规模上占据优势。而群体规模是“规范性社会影响”的重要元素,群体规模越大,人们越容易从众。当个体面对群体的一致性认知结果时,其承受的心理压力可想而知,迫使他不得不做出从众的行为。或者说,随着个人越来越意识到他们与大多数人意见相左,从而感到压力,因此更有可能服从群体的决定。

此外,某甲官人“此身孤寒”的地位也是他从众的原因之一。因为个体在群体中的社会地位越高,权威越重,就越不容易从众,反之亦然。文彦博作为有宋一代名相,他视假为真的行为其实是在维护自己的鉴赏力。若当面承认被“打眼”的事实,无异于承认自身鉴赏力的低下,于是采取“自愚即可愚人”的策略。在权威的加持下,文彦博的策略得以成功实施,并在众宾的附和声中形成群体的凝聚力和认知的一致性,这种凝聚力和一致性也是影响某甲官人从众的原因之一。

除了权威的在场,众宾所显示出的从众心理其实也与书画真伪信息的扑朔迷离有关,因为认知对象的模糊性和任务的复杂性在从众心理中是极为重要的变量。在社会心理学家看来,从众是因为个体相信他人对一个模糊情景的解释比自己的解释更正确,而且可以帮助我们选择一个适当的行为方式。它源自社会学家谢里夫(MuzaferSherif)的“诱动错觉实验”。

在此实验中,被试者需要在一个黑暗的环境中判断一个光点的移动范围(实际上光点是静止的,发生移动现象是某种错觉)。实验中,尽管没有实验助手提供错误的答案进行诱导,但实验表明,相比开始时被试者之间巨大的认知差距,到了后期,被试者之间会产生认知影响,他们的判断会逐渐趋于一致。其原因就在于被试者都无法确定自己判断的准确性,所以倾向于采纳他人的信息源,最终形成了比较相近的判断。这说明当个体无法确定正确的答案和正确的行动时,容易受到他人判断的影响。个体越是不确定,就会越依赖别人。前文与文彦博同场鉴赏的众宾由于无法确定书画的真伪之别,但选择权威人士的判断或“随大流”,无疑是一种比较保险的策略,而此类从众原因就属于“信息性社会影响”。

因此,“规范性社会影响”与“信息性社会影响”最大的不同在于,前者“常常会导致人们公开的顺从,但私下并不接纳”。也就是说,因规范性原因引发的从众心理并非为了应对个体在模糊情境下解决问题的焦虑,而是在公共场合附和大众的意见,但内心并不接受。某甲官人就属此类人群,他虽然表面上默认了文彦博和众宾的观点,但并未在心底真正接纳这一错误认知,促使他从众的原因就在于其屈从于“规范性社会影响”。如果他坚持己见并据理力争,难免会被视为异类或“偏离者”,得罪宰相不说,还会遭到众宾的语言攻击,被视为刻意标新立异的反常分子,最终有可能在各种场合受到排挤。正如榎本博明所言:

为了避免成为他人的“眼中钉”,大家都亦步亦趋,生怕踏错一步就成了那只被枪指着的“出头鸟”,进而成为大家孤立的对象。

在书画鉴定领域,从众心理必然助长大量伪作的产生,尤其是权威专家的从众行为,其危害性尤为严重。启功曾指出:

鉴定工作,本应是“铁面无私”的,可从种种角度“侦破”,按极公正的情理“宣判”。然而,它究竟不同于自然科学,常受到许多社会阻力,使结论不正确、不公平,或得出一些“屈心”的结论。

鉴定者之所以感到“屈心”,是因为他的从众行为遵循了“规范性社会影响”,即内心并不认可自己的选择,因此引发了心理矛盾。类似“屈心”的鉴定结论自古有之,如汤垕所记:

宋高宗每搜访至书画,必命米友仁鉴定题跋,往往有一时附会,迎合上意者。尝见画数卷,颇未佳,而题识甚真,鉴者不可不知也。

米友仁“迎合上意”行为背后的“规范性社会影响”其实就是启功所云“皇威”。

二、鉴定界“从众影响源”的生成与萎缩

书画鉴定史上,“规范性社会影响”和“信息性社会影响”的生成是复杂的,其变量既与制造社会影响的主体权威性有关,也与媒介的权威性有关,还与鉴定对象真伪信息的模糊度相关。如在鉴定早期(如唐宋乃至更早时期)书画时,可支撑鉴定的证据充满了模糊性和不确定性。许多作品“因传世不多,真赝混杂,无法有效地累积鉴定所需之知识,因此所得既少又偏,更难形成共识,遂易演成无权威可依赖的乱局”。对于同一件作品,不同鉴定家的初始认知自然不尽相同,此时就需要以“最大公约数”的形式达成某种共识,将此件作品纳入到合理的画史序列之中。

以传为南宋画家马远创作的《踏歌图》为例(图1),自明代起就被詹景凤视为真迹,20世纪重新面世后,曾发表于重要的报纸媒介,50年代被张珩认定为马远真迹并从香港回购。张珩不仅是20世纪最有名望的收藏家之一,也是新中国成立后的第一代鉴定大家,其鉴定结论极具权威性,同时也奠定了“规范性社会影响”和“信息性社会影响”的基础。到了80年代,以谢稚柳、启功、徐邦达、杨仁恺、刘九庵、傅熹年、谢辰生等为代表的“七人鉴定小组”也延续了《踏歌图》的鉴定结果,并将其编入《中国古代书画目录》之中。这一共识的达成可以理解“信息性社会影响”的生成,同时也意味着“七人鉴定小组”成为鉴定界的“从众影响源”。

图1 宋 马远《踏歌图》 绢本设色 纵193.5厘米,横111.0厘米 北京故宫博物院藏

“从众影响源”一旦生成,异议者若要质疑、推翻《踏歌图》的鉴定结论,其实很难引发学术共鸣。如当代鉴定家陈佩秋曾对《踏歌图》进行过全面质疑,相比上述一语定真伪的鉴定家,陈佩秋细腻的笔墨对比和风格分析显然更具说服力。然而,由于“影响”产生的惯性和人数众多的从众者,美术史研究者和书画鉴藏家视《踏歌图》为马远真迹的从众行为并未因“离群者”的研究结论而改变。

然而,随着国外中国美术史研究的逐渐深入,关于马远《踏歌图》的真伪判断在国外也有着另一种结论。不同于国内鉴定权威的判断,海外学者普遍认为《踏歌图》是一件“伪好物”,而非马远真迹。如铃木敬认为此图是“后世的模仿者或戴文进一派作品上加了款”的典型代表;李慧漱将其定为明代模本;高居翰认为此图是出自元代或明代的一件摹本;艾瑞慈在其专著中也将其列为摹本。

海外学者之所以表现出“反从众”行为,原因在于:其一,他们与“七人鉴定小组”成员不存在师徒、家族、地域等方面的亲缘性关系,也不属同一学术团体,“规范性社会影响”无法给他们造成任何从众压力;其二,随着海外学者对中国古代绘画研究深度的增加,也不再受制于“信息性社会影响”。高居翰指出:

这些人(二十世纪中国鉴定界的从众影响源)经常以这样方式“互相帮助”,把他们的名字署在假造的作品上面,以增加它的可信度。这样做是很有成效的,因为在50年代,外国的收藏家和博物馆馆长还是很容易相信中国知名鉴定家在文化上的权威。

然而,到了20世纪后半叶,海外中国画研究者的群体规模和一致性也逐渐增加,在某种程度上已经形成新的“从众影响源”,从而引发了国内鉴藏群体的从众焦虑。

以当代收藏家朱绍良为例,他和多数藏家相似,是“七人鉴定小组”的忠实从众者。然而当他得知2014年“宋画国际学术会议”中的十二位演讲嘉宾仅有两位大陆学者时,不由发出感叹:“等到哪天,没老先生(指“七人鉴定小组”成员)撑场面了,话语权落到海外,不是没可能。”

朱绍良所言“话语权”其实就是从众的“影响源”。若某一群体的话语被普遍公认,意味着新的“从众影响源”形成。他的“担心”和焦虑并非空穴来风,随着学术交流的日趋活跃,书画鉴定的方向开始发生转变:海外经典的中国画个案研究成为美术学专业学位论文的标杆,风格分析、图像学、符号学、社会学等方法论已深入人心。书画鉴定在现代美术史学科及方法论的带动下,真正意义上成为“人人都能学会”的方法,那些就读于艺术院校的学生,也能有理有据地质疑权威专家的结论。随着高清电子版书画的陆续发表,传统鉴定权威坐拥大量书画实物的优势被逐渐稀释,美术史研究者也不甘于盲从鉴定界的“巨眼”,开始重新审视以往权威鉴定家的结论。

书画研究者从众的基础不再是某位“巨眼”的断定或几位专家商榷的结果,而是期待鉴定权威拿出“令人信服”的证据,即使这些证据只是建立在自圆其说的逻辑上。以方闻对《夏山图》(图2)的鉴定为例,尽管他未能拿出铁证证明此画为北宋画家屈鼎的真迹(旧传燕文贵作品),但其细腻的形式对比、图文互证的表述方式以及清晰的逻辑关系,使得美术史学界对其鉴定结论持普遍认可的态度。

图2 宋 屈鼎(传)《夏山图》 绢本设色 纵44.1厘米,横116.8厘米 大都会博物馆藏

在此意义上,美术史研究的广度与深度似乎已经包含了鉴定学的研究范畴,两者之间不再是互补或平行的关系。20世纪五六十年代,鉴定家曾自豪地认为美术史研究的基础是鉴定学。事实也的确如此,彼时的鉴定群体对于美术史学者鉴定能力的质疑和叙事方法的嘲讽也显示出鉴定群体的优越感和权威性。鉴定群体不仅扮演着鉴定书画真伪的角色,同时也试图将书画作品置于恰当的美术史序列当中,有学者甚至将新中国成立初期的中国绘画史研究定义为“鉴定学视野下的绘画史”。

然而,时过境迁,现代美术史学科在各大院校中的发展如雨后春笋,而“鉴定学”自20世纪五六十年代发端以来,却因种种原因停滞不前。鉴定家不得不承认:“中国书画鉴定学的认定,未必能为广大读者所接受和理解。”对比美术史学科的发展,今日之鉴定学从群体规模、群体凝聚力及群体影响力看,均呈现出萎缩之势。

20世纪50年代,鉴定家杨仁恺批评美术史学者王逊“竟花费一半以上的篇幅作为画面人物的所谓‘心理’描述”,同时又否定了王逊利用敦煌壁画中的山水形象为《游春图》断代的方法,认为壁画和卷轴画之间缺乏可比性。但在今日,艺术心理学和艺术考古学已成为美术史学者进行书画断代的主要方法之一。基于西方学术传统的中国美术史研究,新方法、新理论、新视角层出不穷。一幅“疑伪”或“似真”的书画作品在新方法或新视角的论证之下,能“令人信服地”使读者接受相关研究成果。反观鉴定学领域,除了整理、复述、重印80年代“七人小组”的研究成果外,鲜有具有重要影响力的成果出现。当然,其中也不乏默默耕耘的书画鉴定学者,但相比80年代中国书画鉴定的辉煌,这些学者的个案式研究在后现代学术视野中就显得黯淡无光,即使有个别精彩的鉴定案例偶有呈现,也无法作为方法论在学科层面进行推广。整体而言,近年来鉴定学的研究成果既“缺乏深度和高度”,也“缺乏广度与宽度”。这也导致了鉴定领域从众影响源的萎缩,相应地,人们依据这一影响源而从众的几率就会降低。

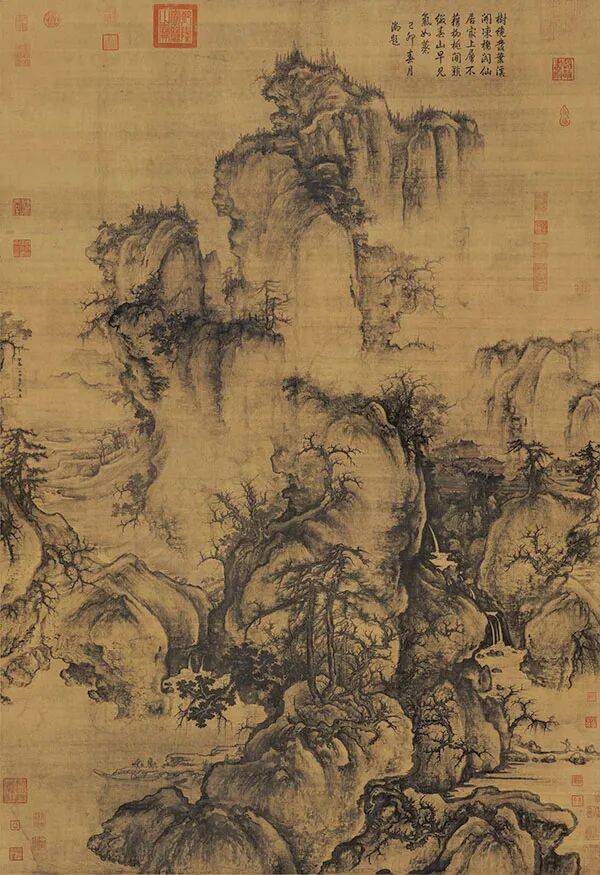

一旦影响源形成凝聚力,其释放的信息在从众效应的推动下必然会成为“普遍接受”的事实。石守谦在谈及《早春图》(图3)时认为:

吾人只要回忆作于1027年的郭熙《早春图》在二十世纪七十年代时尚多有质疑之声,然今日则已为学界普遍接受为十一世纪山水画的基准之作,就可感觉这个工作得来不易的成就。

因此,一件早期作品能够成为普遍认可的真迹,确实不易。但需要注意的是,石守谦所言“普遍接受”是指被学术界的权威学者所接受。社会心理学家将这些群体所生成的“从众影响源”称为“少数人影响”(minority influence)。当“少数人影响”的凝聚力、权威性及群体规模汇聚在一起时,“《早春图》为郭熙真迹”这一判断就成为世所公认的事实和人们从众的信息源。

图3 宋 郭熙《早春图》 绢本设色 纵158.3厘米,横108.1厘米 台北“故宫博物院”藏

在一些极端案例中,影响源的群体规模和凝聚力不仅能够决定作品的真伪属性,甚至具有一定的法律效力。如在20世纪90年代,国内某拍卖行拍出了一幅张大千的《仿石溪山水图》,售价超百万,但事后徐邦达和谢稚柳两位泰斗级的鉴藏家却对此画给出了一真一伪完全相反的鉴定意见。买家为了退件,将拍卖公司告上法庭,法庭委托国家文物局组织十位鉴定家对此画重新鉴定,并一致认为此画是伪作,法院也依此结论判定拍卖公司败诉。在这场鉴定风波中,我们不难看出影响源群体规模和凝聚力的重要性。徐邦达和谢稚柳同属收藏界从众的影响源,其影响力相当,但在随后的诉讼中,十位鉴藏专家的鉴定意见之所以能够发挥法律效力,并非他们提供了绝对意义上的科学依据,显然是在群体规模和凝聚力上占据了优势。

三、从众影响源之间的竞争及其动机

徐邦达及十位鉴定家尽管在上述风波中表现出了影响源的凝聚力和一致性,但徐邦达和谢稚柳其实又同属20世纪80年代“七人鉴定小组”的成员,属于同一影响源。二者意见相左,按照从众影响理论,我们可以视为是影响源内部的一致性出现了问题,而群体一致性的崩塌,必然导致从众率的显著下降。当从众影响源之间出现不一致时,人们对于影响源群体的信任度就会降低,这一心理使“本来就对群体意见有所怀疑的个体找到了支持力量,并提供了可以怀疑的空间,削弱了人们将多数意见作为判断参照的依赖性,导致从众率下降”。如上述《仿石溪山水图》伪作风波的出现就是典型的例子,怀疑者或离群者通过了解这一事件,表现出对影响源的不满和抨击:

鉴定的过程不是一个在科学意义上求真求实、证伪证假的过程,而成了鉴定权威个人威望比拼的过程:比谁的权威大,比谁的话说了算,比谁的身份与地位更过硬。

由此可见,从众影响源的凝聚力和一致性并不稳定,受地域、家族、学术团体、师徒关系等因素的影响,相互之间因名望、话语权等因素而具有竞争机制。如在明代早期,鉴藏界的影响源多集中在宫廷,主要“以帝王、宗室和文人士大夫为代表”,其审美鉴藏观不太倾向于“内敛含蓄而细腻的品质,而偏好对外放健朗而豪旷气质的追求”。宫廷官宦及贵族阶层的审美鉴藏观成就了浙派及院体画家的辉煌。在浙派正盛之时,院体画家郭诩,“有以百金求其画者”。戴进、吴伟、吕纪、林良、边景昭、陶孟学、夏仲昭、汪肇、程达等院体画家或宫廷画家的作品“每一轴价重至二十余金”,而元四家、沈周的作品“不能满二三金”。

然而,随着吴门鉴藏家的崛起,以沈周、文徵明为核心的家族式、师徒式鉴藏群体成为了新的影响源,从众群体随之出现,“苏人以为雅者,则四方随而雅之;俗者,则随而俗之”。但随着沈周、文徵明的去世,北京、嘉兴、松江和徽州等地的书画鉴藏群体跃跃欲试,试图挑战并取代影响甚重的吴门从众影响源,其最直接的方式就是否定、藐视,乃至讥讽吴门鉴赏家的眼力。如徽州的詹景凤直接否定文徵明父子的鉴藏能力,认为“文氏父子虽擅书名,然见其题写古墨迹,真赝多谬”,并发出“曩者但称吴人具眼,今具眼非吾新安人耶”的大胆言论。而嘉兴的项元汴则更具攻击性,对吴门第二代影响源如是讽刺:“王氏二美则瞎汉,顾氏二汝眇视者尔”。

非吴门鉴藏群体对于吴门鉴定家不遗余力的攻击行为,意在将自己形塑为新的从众影响源,有学者认为其本质是经济利益之争。不过,在笔者看来,经济因素或许只是其中的次要目标,亚当·斯密在《道德情操论》中提问:

世人东奔西跑,日夜操劳,究竟为了什么呢?贪婪和野心,追求财富,争权夺利,追求地位,所有这些的终极目标是什么呢?难道只是为提供人们的日常所需吗?

对此,他解释道:

被人以同情怜悯之心,以心满意足之情,以认可承认之态度加以谈论,加以照顾,加以注意,这就是我们能从上述目标获得的好处。令我们感兴趣的既不是安逸,也不是快乐,而是虚荣心。

德波顿在《身份的焦虑》中也持有类似的观点:

由显耀的身份所带来的东西也不仅仅局限在财富上。一些非常富足的人仍孜孜以求地聚敛财富,尽管他们所拥有的已足够供其后五代人挥霍之用。如果我们坚持以理性的财务视点来分析他们,也许会对他们的狂热感到难以理解,但是,如果我们看到在积累财富的同时,他们其实也在赢取他人的尊重,我们就不会奇怪了。

亚当·斯密和德波顿的解释实际上对应着中国人所言的“面子”。面子既关乎尊严,同时也与名誉密不可分。尊严是人的精神需求,是自我从他者那里所感受到的被尊重的需求,同时也是对自我价值实现的认可。面子“不仅牵扯到个人在其关系中的地位高低,而且涉及他被别人接受的可能性,以及他可能享受到的特殊权力”。在书画鉴藏过程中,“权威”形象一旦被外在地确认,“自我将从中分离出来以保护和夸耀这一形象,使之既不受损,又让人喜爱”。成为鉴藏群体中的从众影响源,意味着他们能够垄断话语权,成为作品真伪的授权者和终极解释者。他们的话语如同法官一般,在决定作品真伪属性的同时也决定了其价值属性,从众者对其趋之若鹜,小心翼翼,生怕自己收藏的作品被判“死刑”。高高在上的权威感和一语定乾坤的权力感,以及时刻享受到的被尊重、被钦佩的感觉才是鉴定家真正需要的。若在鉴藏过程中出现失误,他们通常会“打了牙往肚里咽”,想方设法地进行“印象整饰”,因为他们清楚面子的重要性和脆弱性。

四、结语

在书画鉴藏界,人们从众的原因颇为复杂,有的从众者因受“规范性社会影响”而从众,他们为了保持和众人的一致性,不使自己成为离群者而采取“假从众”或“权宜从众”,虽然在外显行为上认同众人的鉴定结论,但在内心却坚持己见。有的则因“信息性社会影响”而从众,即鉴藏者无法凭借自己的知识进行判定,在此境遇之下只能相信多数人或从众影响源的鉴定结论。

传统书画鉴藏活动运行在一个复杂的社会关系网络之中,在这张由地域、家族、团体、师徒以及友谊、权力、金钱、名誉构成的网络中,处在中心的是为数不多的从众影响源。影响源的鉴赏力、群体数量、身份地位、凝聚力、一致性是导致人们从众的主因。影响源之间因名望、话语权、经济利益等因素而具有竞争性。若要取代从众影响源,最直接的方式就是进行公开的反从众行为,否定影响源的鉴定结果,贬低其鉴赏力等。因此,一旦成为从众影响源,他们会小心维护,若因鉴定失误而收购伪作,要么以“永不示人”的方式隐藏自己的失误,要么坚持己见,用“自愚即可愚人”的策略维护自己的鉴赏力。

发表评论 评论 (1 个评论)