上世纪90年代初,在郑重兄的努力下,“上海徐悲鸿艺术研究会”成立,廖静文、徐庆平母子也来了,并登门拜访了谢稚柳先生,聘请他担任首任会长。母子走后,我便问谢老:“近几年,大家都在抨击徐悲鸿,说他搞中西融合,把中国画的传统给破坏了——您怎么看这个问题?”谢老淡淡地说了一句:“仁者如射。”我会心一笑,应以:“君子求诸己。”谢老说:“正是。”

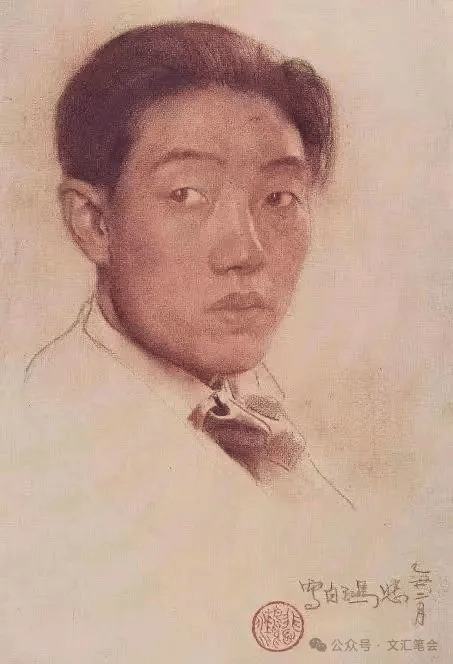

徐悲鸿自画像

对徐悲鸿的批评,并不自上世纪90年代始,早在1947年便甚嚣尘上了。从当年的10月到年底,以北平艺专三教授(秦仲文、陈缘督、李智超)的“罢教”事件为发端,引发了以“北平美术会”为主体的一批“传统”中国画家群起而攻,对徐悲鸿“中西融合”的“中国画改良”作出了“不懂国画”“摧残国画”的严厉指责,实开今天认为徐悲鸿“不懂传统”“破坏传统”之先声。徐悲鸿的中国画创作包括教学,不走纯传统的路子不假,秦仲文们的中国画创作和教学,恪守传统也是真,那是否就可以因此而认为,前者是“不懂传统”的,后者才是“懂传统”的呢?我认为未必。

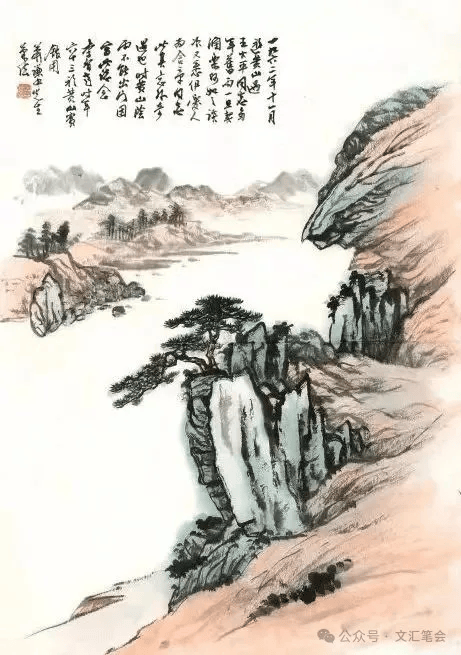

李智超画作

所谓“画者文之极也”(邓椿《画继》)。中国画的传统,很重要的一条便是诗书的修养。徐悲鸿虽然致力于“笔墨加素描”的画学探索,但他在古诗文方面的造诣,尤其是书法方面的成就,实在是远在并世的大多数“传统”画家之上的;至于今天的“传统”专家包括画家和画论家,就更不足以与之同日而语了。

他的文言我们经常可以读到的不少于50万字,无论著述还是序跋,札记还是随笔,如《悲鸿自述》《从意大利到莫斯科》《东归漫记》《艺术之品性》《艺术副刊发刊词》《八十七神仙卷跋》《中西艺术之异同与比较》《美术之起源及其真谛》《泰戈尔翁之绘画》《对泥人张感言》《故宫所藏绘画之宝》《齐白石画册序》《张大千画集序》……驾驭文字的能力,真所谓“游刃有余”!不论观点的独到,单论文章的精彩,体性、情理、神思、风骨、文采、藻饰,莫不信手拈来,自然劲健,畅神适意,痛快淋漓。其气局的恢宏,上接唐宋古文,无论明清小品,在20世纪的中国画家中罕有其匹!他的诗词,虽然未见多作,但偶有吟咏,如《赠赵少昂》:

画派南天有继人,赵君花鸟实通神;

秋风塞上老骑客,烂漫春光艳羡深。

又如《跋李桦天桥人物》:

几个南腔北调人,各呈薄技度余生。

无端落入画家眼,便有千秋不朽情。

再如《沙坪坝》:

此夕晴空倍好看,临窗惟觉月光寒;

盘餐灯火艰难甚,坐对瓶梅食饼干。

虽然称不上一流,但也可以看出其功力的扎实,实乃“非不能也,乃不为也”。如果能经常创作,其诗名是绝不会在齐白石之下的。

至于其书法更卓尔不群,不仅在并世的中国画家中是出类拔萃的,即在整个20世纪的中国书坛也是第一流的。书风受康有为的影响出于北碑,但江南水土的性灵又使其拥有南帖的风韵潇洒,结体变横为纵,欹侧随意,飘然轩举;用笔中锋裹毫,简洁凝练,点画使转,几同金石铿锵,而墨韵氤氲,别有水木清华。论20世纪的碑学书法,与于右任一文一武,堪称双璧!

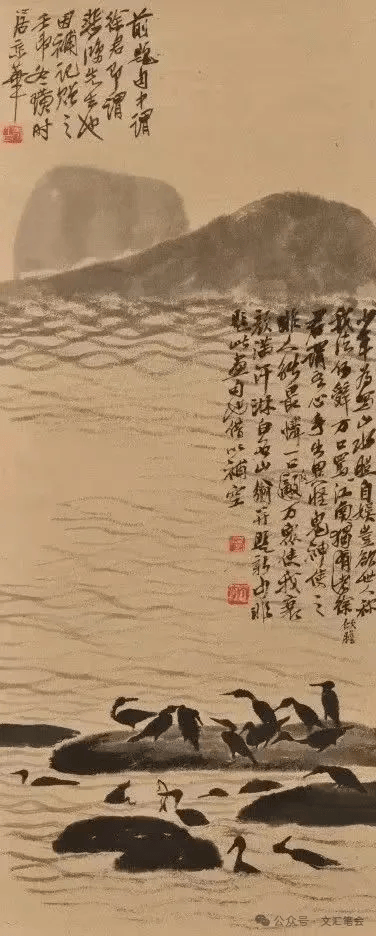

尤其需要指出的是,今天众所公认的民国时期传统中国画的代表画家之一齐白石,在当时却遭到“传统”画家们近乎一致的诋毁,认为他不过是一个乡下的木匠,根本不懂中国画而“倚老卖老”,他的作品更是胡涂乱抹的满纸“恶俗”,不登大雅之堂。可是徐悲鸿却对他青眼有加,认为他的画“其道几矣”“茫无涯矣”。徐不仅在1928年任北平大学艺术学院院长,和1946年任北平艺专校长时,“三顾茅庐”,聘请老人出山为学校教授,而且倾尽心力为之出版画册、扩大影响,更斥资购藏了老人的作品达86件(套)之多!这,便是齐白石在赠徐悲鸿的一幅山水题跋中所写:

少年为写山水照,自娱岂欲世人称;

我法何辞万口骂,江南倾胆独徐君。

谓我心手出怪异,鬼神使之非人能;

最怜一口反万众,使我衰颜汗满淋。

齐白石所自出的是明清文人写意画的传统。徐悲鸿推重齐白石,虽然足以证明他是懂传统的,但只是懂的写意画传统啊!而中国画的传统中,还有着唐宋画家画的传统,他又懂不懂呢?这方面也有例子,便是张大千和谢稚柳。

齐白石山水画

众所周知,唐宋画家画的传统,自晚明以降文人画兴便一蹶不振。进入民国,张大千、谢稚柳等极少数人以特殊的因缘际会认识到并致力于以“真工实能”的宋画为中国画传统的“正宗大道”,更于1941年西渡流沙,面壁石室三年,甚至向藏族的画师取经学习,终于由“池沼”而奔“江海”,唐宋传统得以振衰起溺,遁光重耀。但在大多数的“传统”画家眼里,唐宋传统不过只有“工艺的价值”,没有“艺术的价值”;敦煌壁画更是“水陆道场工匠画,庸俗不堪,画家沾此气息便入魔道,为大千惋惜”(叶浅予《张大千临摹敦煌壁画画册序》)。然而,徐悲鸿却把张、谢二人聘请到自己主持的中央大学艺术系任中国画教授,他甚至评价张大千为“五百年来第一人”!

综观徐悲鸿的传统观,除了对董其昌、“四王”的正统派有过激的偏见,他对中国画优秀传统的认识之全面、深刻,是远在某些“传统”画家之上的,尤其是对唐宋画家画传统的存亡继绝,与张大千有殊途同归之功。显而易见,那些抨击徐悲鸿的“传统”画家和徐相比,究竟是谁“不懂传统”呢?至于以天下是非风范为己任,尤其当中华民族到了最危险的时刻,蹈死不顾地奔走海内外募捐救亡,徐悲鸿的忠义精神相比于闻一多《画展》一文所记同时“传统”画家们的“烟云”“风雅”,究竟又传统孰归呢?

徐悲鸿于中国画致力于探索“中西融合”是真,秦仲文们于中国画走的是传统路子也不假。那么,是否就可据此定论,搞“中西融合”就是在“破坏传统”?或者说,传统中国画的式微是因为有人搞“中西融合”而导致的呢?

《论语》有云:“为仁在我,岂由人哉。”又说:“君子求诸己,小人求诸人。”《孟子》亦云:“仁者如射。”又说:“行有不得,反求诸己。”它们的意思都是说,任何事情做得好不好,责任都在自己;尤其在没有做好的情况下,更应该从自己身上找原因,而决不可归咎于别人。就像足球没有踢好,绝不能怪陈梦打乒乓。既然徐悲鸿在搞“中西融合”的“中国画改良”而没有搞纯传统,那么,传统中国画的不振,又怎么能说是被他“破坏”的呢?

我们知道,艺术不同于科学的一个重要分别,在于科学的真理有两大特点:一是一元性,一个观点一旦被证明是真理,与之不同的便是谬误;二是普适性,任一真理适用于该范畴内所有的时间、空间、条件、对象。艺术的真理也有两大特点:一是多元性,甲是真理,乙、丙、丁……也可以是真理,甚至与甲正相反对的戊也可以是真理;二是针对性,任一真理都只适用于特定的时间、空间、条件、对象,一旦用到另外的时间、空间、条件、对象便可能沦为谬误。同样,中国画包括整个传统文化的真理也是多元的。它既可以是传统的,也可以是“中西(外)融合”的;传统中,既可以是强调“画之本法”的唐宋画家画,也可以是强调“画外功夫”的明清文人画;“中西(外)融合”中,既可以融合古典,也可以融合现代。尤其是相比于自我更新的纯传统,中国文化更值得我们珍视的一个优秀传统,恰恰是“吐故纳新”——包容、借鉴、吸收、消化异质文化的“中西(外)融合”!如潘天寿所说:“(中国)历史上最活跃的时代,就是混交时代。因其间外来文化的传入,与固有特殊的民族精神互相作微妙的结合,产生异样的光彩。”从“用夏变夷”到“洋为中用”,数千年中外文化的交流格言,都说明了两个性质不同的文明,从来就不是绝对地不能融合,而在于怎么融合、融合得好不好。每有人以郎世宁为例,断言“中西融合”是只能葬送传统的此路不通。那么,又是否可以“(吴昌硕)风漫中国……(中国画)荒谬绝伦”(傅抱石语)为例,宣告“三绝四全”是弘扬传统的山穷水尽呢?

关键是,主张任一真理的人,都应该把自己所认定的真理贯彻、落实在自己的创作、教学中,而不可强行要求别人的创作、教学也奉行自己的主张。潘天寿说过:“以自己晓得的东西排斥自己不晓得的东西,这不是学者的态度。”

我们看徐悲鸿,他自己的创作、教学所推行的是“中西融合”;但并没有要求齐白石、张大千的创作、教学也搞“中西融合”。再看潘天寿,他自己的创作、教学所推行的是“三绝四全”,但并没有指责徐悲鸿、林风眠的创作、教学没有搞“三绝四全”——“和而不同”,这才是中国画的传统,更是中国文化的传统。

发表评论 评论 (2 个评论)