1912年,清朝灭亡,中华民国成立,结束了两千多年封建专制的历史。但这并不意味着中国立刻迎来了现代化与民主。尽管王朝不再,但许多旧有的思想依旧根深蒂固,尤其是程朱理学所代表的父权与皇权思想,仍牢牢束缚着中国人。女性依旧裹小脚,忠孝思想被推崇,封建道德如三年守孝、女子无才便是德等,依然对国民的思想和生活产生深刻影响。新政权与旧伦理之间存在巨大的矛盾和不匹配。

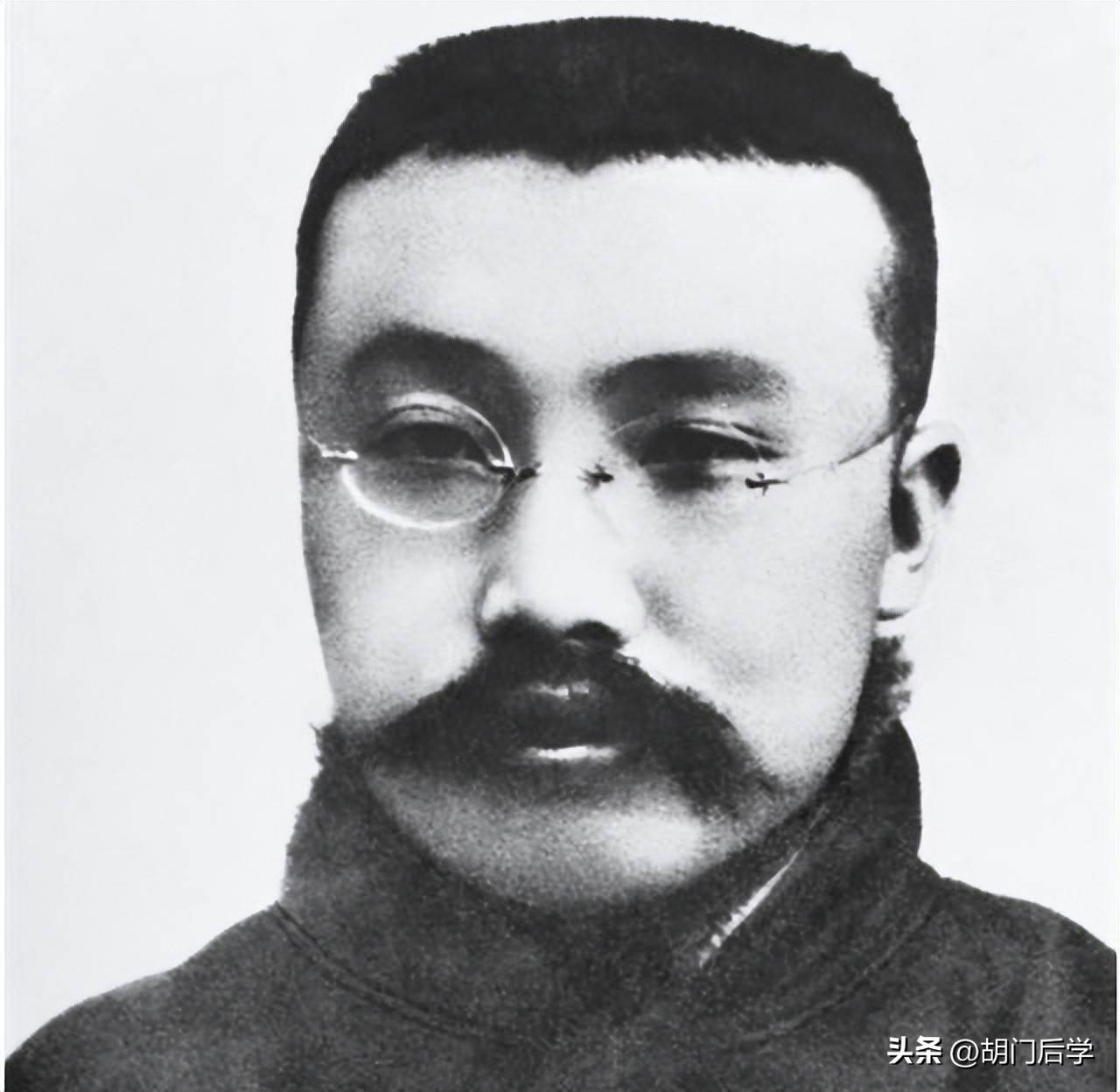

在这种背景下,迫切需要一场深刻的文化变革来彻底改变这一切,改变旧有的观念,推动社会的现代化。这场变革终于来临,首当其冲的是陈独秀。

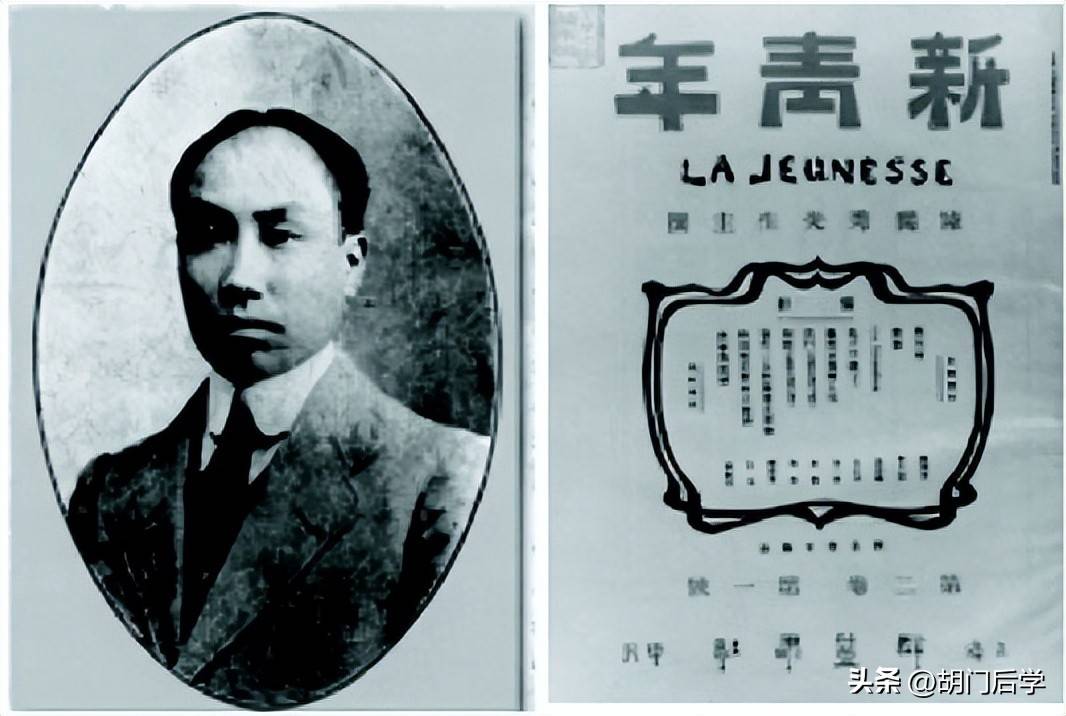

1915年9月,陈独秀在上海创办了《青年杂志》,主张提倡民主与科学,力图打破旧道德与旧文化的束缚。杂志开设了专门的文艺栏目,介绍西方文学作品,并讨论西方的文化思潮。陈独秀批评中国旧文学脱离现实、形式僵化,并提倡要顺应时代潮流进行文艺革新。就这样,陈独秀成为了这场文化运动的旗手。

然而,虽然旗帜已立,陈独秀却并不清楚如何具体实施。他对文学的研究并不深入,只是意识到变革的必要性,却无法抓住核心问题所在。于是,他的杂志上,依旧刊登一些陈旧的、毫无意义的旧体诗。

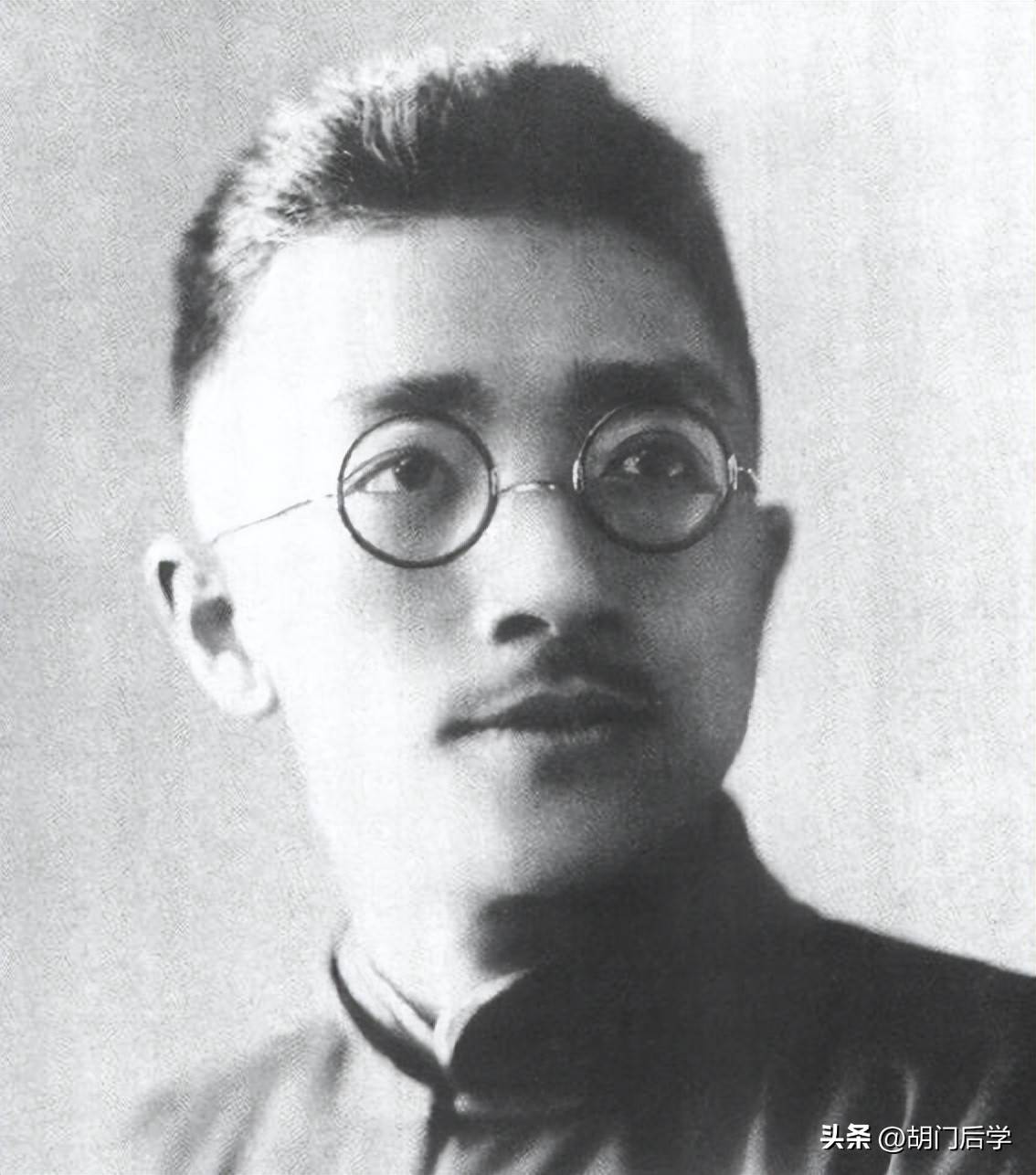

此时,胡适作为第二位人物登场。

胡适此时正在美国哥伦比亚大学攻读哲学。他出生在一个传统家庭,受父亲影响,小时候阅读了大量的古书,并受到明清白话文小说的启发。通过这些白话文小说,他体会到白话文的直白易懂,比古文更加能与人沟通。胡适在美国期间一直在思考中国的文学问题,与其他留学生有过深入讨论,并开始尝试创作白话诗,后来将这些作品整理成《尝试集》。他逐渐总结出了一些观点,提出了“八项新文学主张”,其中包括:不使用典故、不讲对仗、不排斥俗字俗语等。这些主张大大不同于传统文学的拘束。

1916年10月,胡适通过信件将这些主张告诉陈独秀,正式提出“文学革命”的概念。陈独秀收到信后,虽然对文学革命的理念尚有疑虑,但通过和胡适的交流,他找到了文艺改革的方向——推广白话文。

不到一个月,胡适又整理了一篇《文学改良刍议》寄给陈独秀,提出要进行文学改良,而非彻底革命。这种温和的提法,既是胡适谦虚的表现,也给自己留了余地,因为他知道这项改革必定会引发很多争议。他希望采取一种较为温和的语言来减少反对声浪。

陈独秀收到信后,逐渐意识到文学革命的必要性,他采纳了胡适的建议,并在1917年1月的《新青年》杂志上刊出了“文学革命”的口号。

但这场变革并非一蹴而就,双方的沟通仍在继续。胡适在信中表示,这场变革的成败并非一两人所能决定,应该广泛讨论。但陈独秀却坚定地认为,文学革命必须坚持白话文,并且拒绝任何反对意见。

这场文化战争的“军旗”终于竖起,但其影响力仍显有限,主要依赖《新青年》这本杂志,受众群体较小。这时,第三位关键人物登场了——蔡元培。

蔡元培,作为前清进士,具有深厚的传统文化底蕴,但他并不拘泥于旧学,而是有着维新思想,并曾赴欧洲考察新思想。1912年,中华民国成立后,蔡元培担任了教育总长,致力于推动思想与教育的改革。1916年,他回国后担任北京大学校长,开始着手进行教育改革。

然而,蔡元培在改革过程中遇到了瓶颈——缺少合适的人才来协助他推行变革。于是,他听从朋友的建议,找到陈独秀,希望他能帮助改革北京大学的思想氛围。经过一番周折,陈独秀终于答应了蔡元培的邀请,于1917年1月来到北大。

同年8月,胡适也回国,成为北京大学的文科教授,进一步推动了文学与教育的革新。此后,刘半农、周作人等人也加入了北大的行列,进一步加强了文化改革的力量。

随着北大与《新青年》的结合,文化革命的力量逐渐壮大,整个社会也开始涌现出越来越多的支持者。最终,这场由蔡元培、陈独秀、胡适等人发起的思想文化运动,掀起了中国近现代历史上最深刻的文化变革,极大地推动了中国社会的现代化进程。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除!

发表评论 评论 (2 个评论)