张爱玲与胡适:跨越太平洋的文学情谊

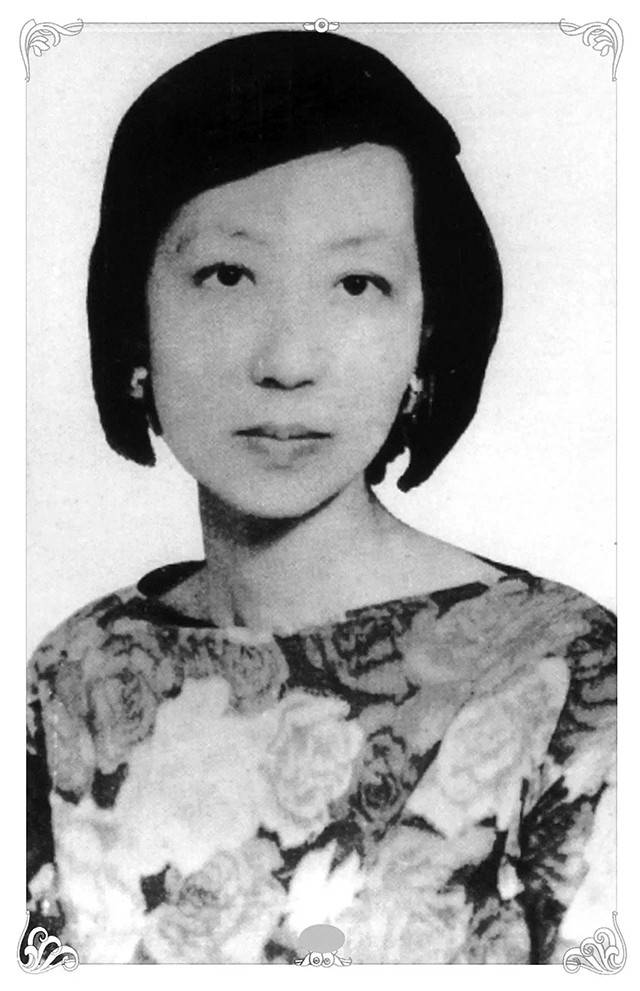

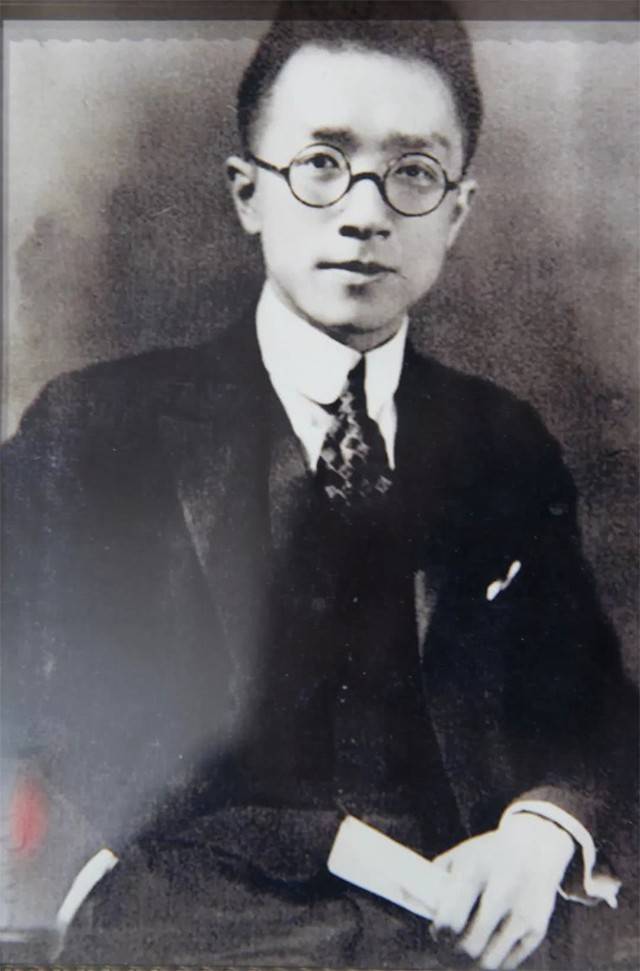

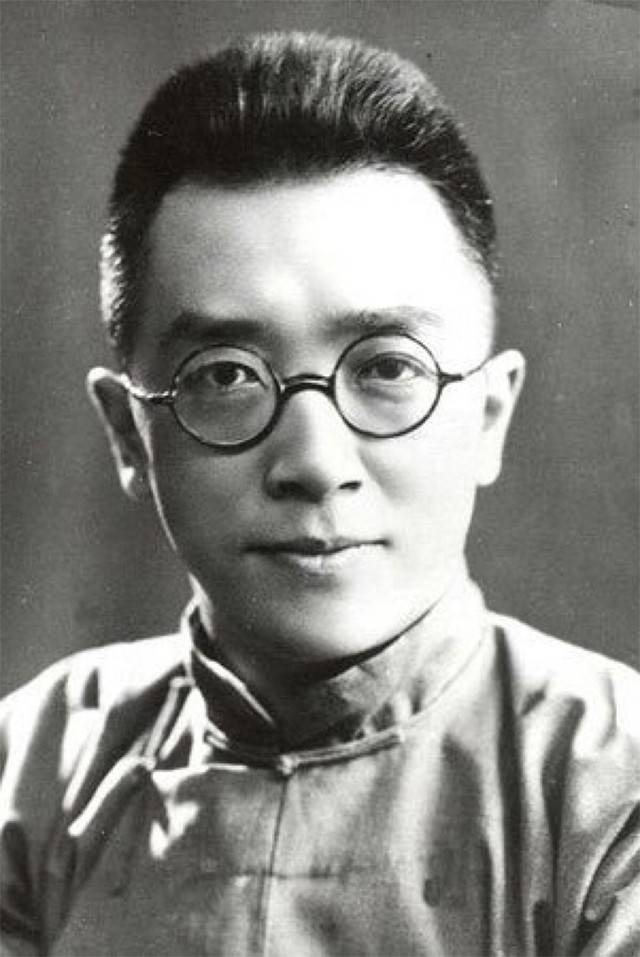

适之先生怎么这么年轻,活像个猫脸小男孩!母亲和姑姑看着报纸上胡适的照片,笑得前仰后合。

张爱玲记得母亲曾提起,她们和胡适一起打过麻将。家里两个女人时常念叨他的名字,这便是她对胡适最初的印象。不过,年幼的她并未真正见过这位文坛巨匠。

后来,她开始翻阅父亲书架上的《胡适文存》和胡适标点校注的《海上花列传》。可以说,从那时起,胡适的名字便深深烙印在她的心里。

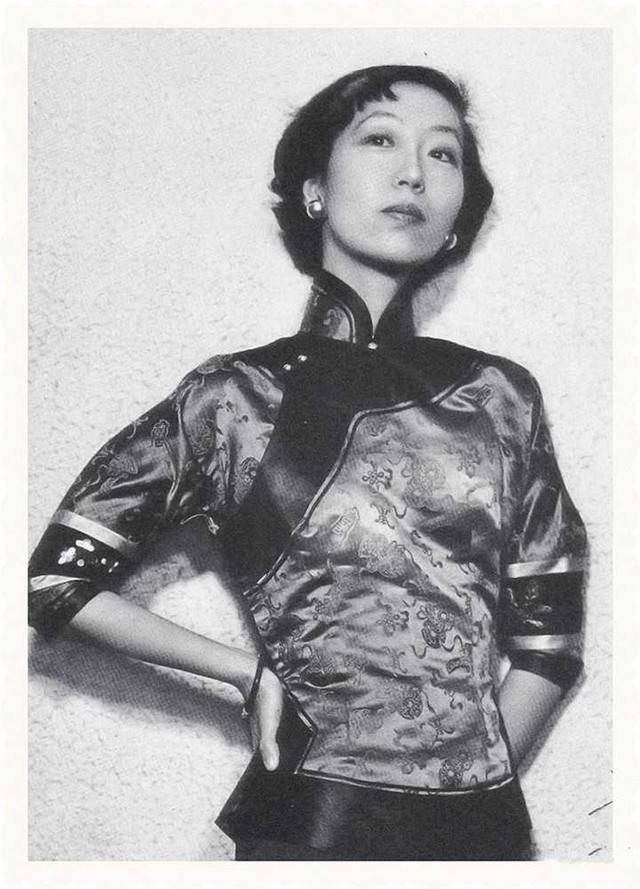

正因如此,1955年,当35岁的张爱玲收到胡适从美国寄来的亲笔信时,她既惊讶又兴奋。

那时的她,处境并不如意。两年前,她从内地移居香港,却因被怀疑是特务,几乎找不到像样的工作。幸好她年少成名,凭借女作家的身份,才在美国驻港领事馆新闻处谋得一份翻译的差事。

两年后,她的长篇小说《秧歌》出版,反响热烈,《纽约时报》甚至连续两次发表书评。张爱玲觉得这部作品足以拿得出手,便寄了一本给远在美国的胡适。这成了两人正式交往的开端。

胡适的回信很长,不仅高度评价了她的作品,还在书上做了细致的批注。张爱玲欣喜若狂,立刻回信致谢。由于对胡适的敬重,她的朋友甚至帮她保存了这封信的底稿。几番书信往来,两人之间似乎多了一份亲近。

世人皆知张爱玲孤傲,即便面对胡适这样的文坛泰斗,她也曾直言不讳。在《诗与胡说》中,她写道:中国的新诗,经过胡适、刘半农、徐志摩,甚至后来的朱湘,都像是走进了死胡同。用古人的方式说今人的心事,仿佛好的都被说尽了;用自己的话,却又总说不像样。言辞犀利,锋芒毕露。

然而,几年后,一向清高的张爱玲为何会寄书给素未谋面的胡适?其实,她有自己的考量。一来,她想试探胡适的文学眼光;二来,也想看看他是否世故。因为她正计划前往美国——一个全新的世界。

在香港的三年,她始终心不在焉,把这里当作跳板。上海已无家可归,香港也非久留之地。1953年,美国颁布难民法令,允许有专长的外国人移民,远东地区配额两千人。张爱玲立刻申请,由美国驻港领事馆新闻处的麦卡锡作保。

等待期间,她与胡适频繁通信,目的不言而喻——为未来的美国生活铺路。她寄书、写信,绝非一时兴起,而是深思熟虑的结果。

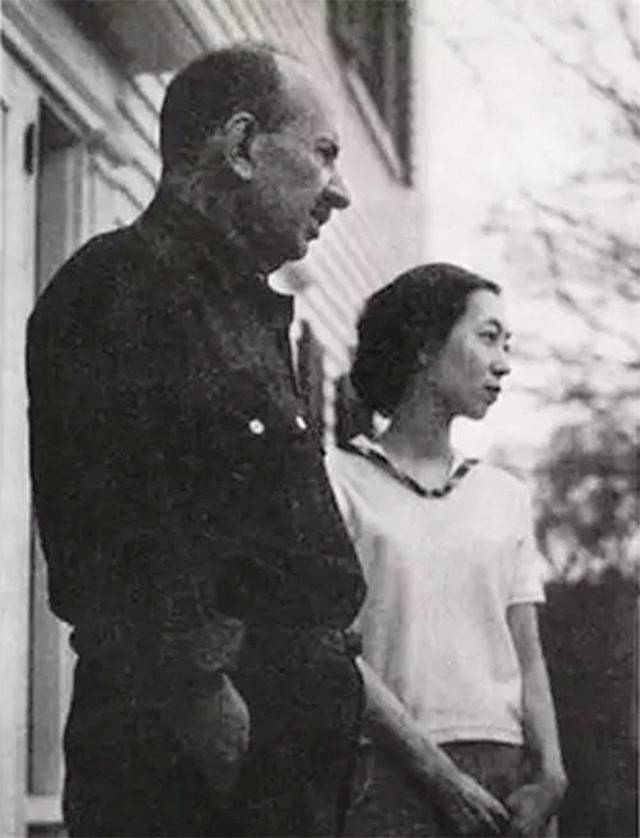

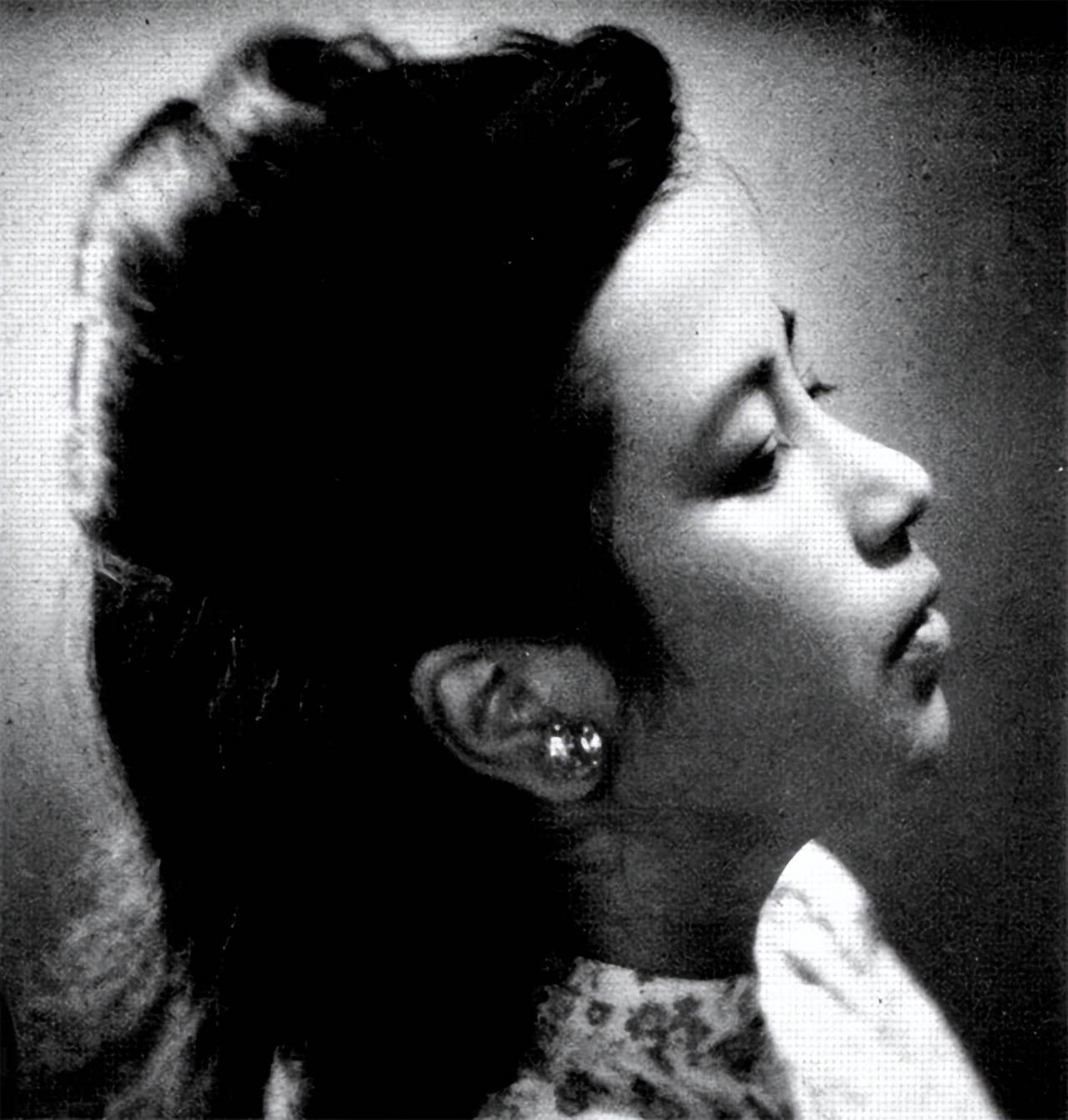

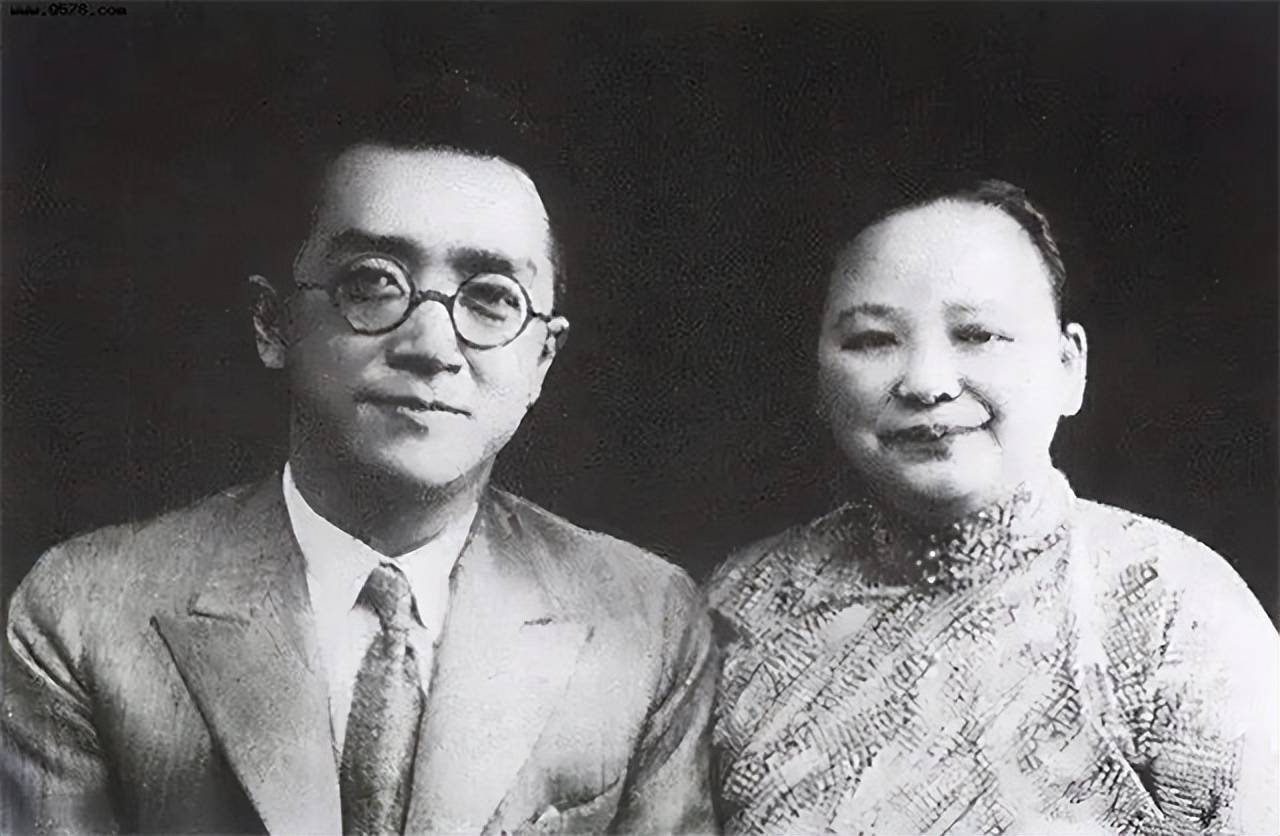

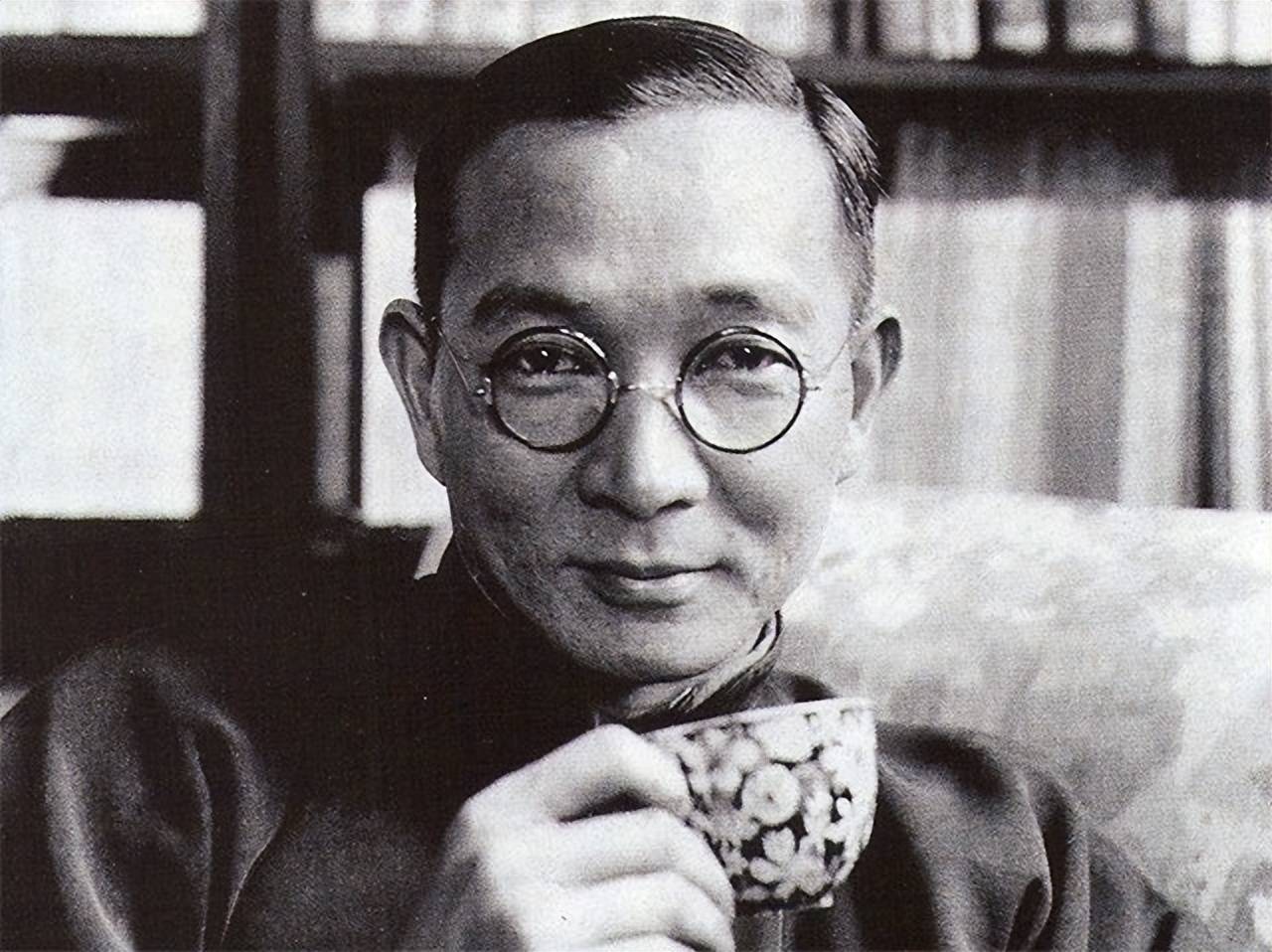

1955年秋,张爱玲如愿抵美,安顿后便与好友炎樱拜访胡适。胡适住在纽约东81街一栋旧公寓,卸任驻美大使后,他与妻子江冬秀生活清贫,昔日光环褪去,门前冷落。

初次见面,张爱玲拘谨寡言,反倒是炎樱健谈,深得胡适夫妇喜爱。江冬秀特意端来热茶,缓解了张爱玲的紧张。这次会面短暂,但至少让胡适知道:她来了美国。

然而,一个月过去,胡适并未提供实质帮助。张爱玲求职无门,暂住炎樱处,却不愿长久依赖朋友。后来,她申请到难民营宿舍,尽管环境嘈杂,但总算有了落脚处。

某日,胡适突然来访。难民营的客厅昏暗破旧,空荡的大厅摆着几把旧沙发。胡适却连连说:蛮好的,真的不错。张爱玲不解,或许他欣赏的是她不慕浮华的态度。

告别时,两人站在寒风中,相对无言。胡适的背影落寞,张爱玲仿佛看到了自己的未来——一种失败的预感,如丝袜上的裂痕,悄然蔓延。

这是他们最后一次见面。

1956年,张爱玲离开纽约,前往新罕布什尔州的麦克道威尔文艺营,在那里结识了年长她29岁的赖雅,并结为夫妻。她将人生重大变故一一告知胡适,而胡适也爽快地为她的写作资助作保。

1958年,胡适因经济拮据返台。四年后,他在演讲中心脏病突发逝世。张爱玲得知后,眼睛背后一阵热,眼泪也流不出来。

1967年,赖雅去世,张爱玲开始了长达数十年的隐居生活,频繁搬家,几乎与世隔绝。1995年9月8日,她的遗体在公寓中被发现,身旁放着遗嘱:不要查看遗体,不要仪式,骨灰撒于荒漠。

胡适离世后,再无人知晓,那些年她究竟如何独自走过漫长岁月。

发表评论 评论 (2 个评论)