1926年,在徐志摩与陆小曼的婚礼上,梁启超毫不留情地对新郎新娘进行了严厉的训斥,甚至直言不讳地说出“你们两人用情不专,日后必定痛自悔悟,重新做人”之类的话语,令在场宾客为之震惊。

事后,梁启超写信给自己的儿媳林徽因,谈及此事时感慨道:“志摩聪慧过人,却选了这样一个伴侣,我担心他将来会受无尽的痛苦,因此对那个人狠狠敲了一记警钟,希望她能醒悟,免得将来害了徐志摩。”

那么,为什么梁启超会对徐志摩和陆小曼的婚姻持如此强烈的反对态度,甚至担忧徐志摩的安危呢?

这还得追溯到1918年。那时,徐志摩的父亲徐申如费尽心思联系到在学术和政界都有极大声望的梁启超,请他收徐志摩为徒。梁启超看到徐志摩才华横溢,便顺理成章地收了他为徒弟。

然而,尽管才华横溢,徐志摩在感情婚姻上却极为混乱。他嫌弃妻子张幼仪土气且容貌平凡,而倾心于同在英国留学、才貌兼备的林徽因。

林徽因坚决不愿做第三者,最终选择悄然离开。等徐志摩解决离婚手续赶往北京时,林徽因已经爱上了梁启超的儿子梁思成。尽管如此,徐志摩依然不死心,持续苦苦追求林徽因。

见未来儿媳被徒弟纠缠,梁启超只得给徐志摩写信告诫道:“义不容以他人之苦痛换取自己之快乐。”也就是说,不要为了满足自己的情感,而去破坏别人的幸福。

但徐志摩并未理会老师的劝告,反而坚定地回复:“我于茫茫人海中寻得灵魂伴侣,得之幸,失之命,便是如此。”

面对徐志摩的执着,林徽因则明确表示:“我即将与思成一同赴美留学,绝不会成为你的妻子,我们终究不会有缘。”

徐志摩这才不甘心地放下对林徽因的痴恋,转而钟情于同样才华出众、容貌不输林徽因的才女陆小曼。

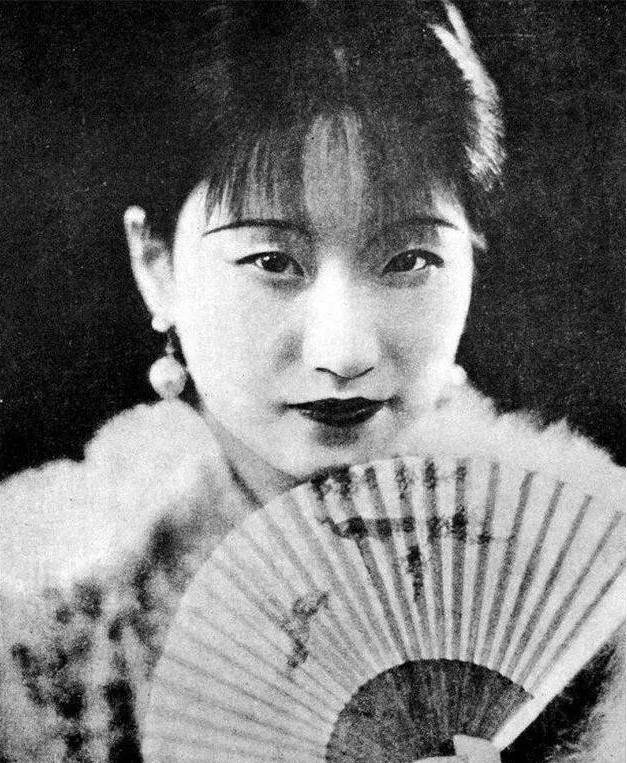

陆小曼出身名门望族,天生丽质又聪慧绝伦,十六七岁时便精通英法两国语言,同时擅长诗歌创作、钢琴弹奏和油画绘制。

在校期间,她被同学尊称为“皇后”,每次到剧院看戏或去公园游玩,身边总是簇拥着数十名大学生为她提包、捧衣,殷勤款待无比盛大。

陆小曼的父母视她如掌上明珠,特意为她挑选了前程似锦的夫婿王赓。

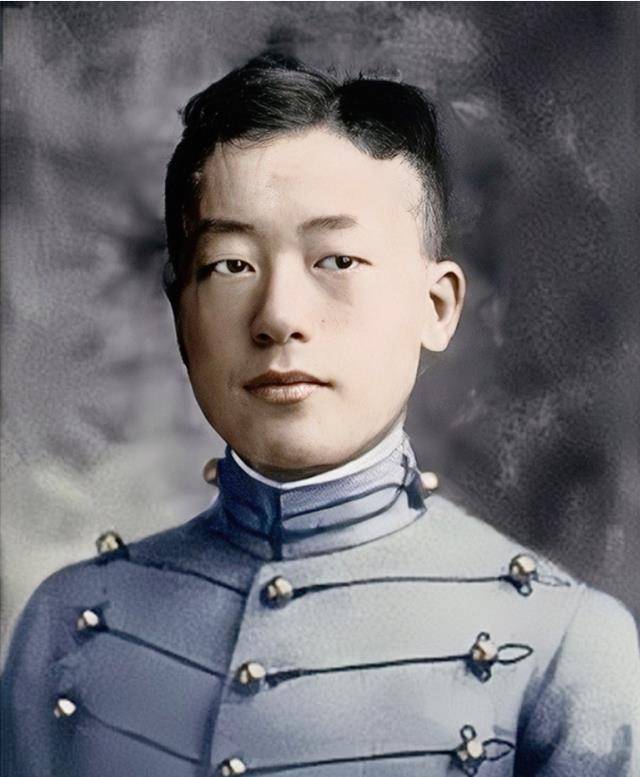

王赓本身也极具才华,毕业于清华大学后,被公派赴美,先后进入哥伦比亚大学和普林斯顿大学深造,后来又转入西点军校学习军事,并以第十二名的优异成绩毕业。

回国后,他任职于北洋政府陆军部,参与过巴黎和会谈判。凭借丰富的留洋经历和出色的谈判能力,他为中国赢得了国际尊重和地位,也因此得到梁启超的赏识,成为梁的另一位得意弟子。

然而,这位外界眼中的“金龟婿”却未能给陆小曼带来幸福。她觉得王赓专注事业,缺少与她的精神契合。于是,在王赓工作的哈尔滨逗留一段时间后,陆小曼以不适应为由搬回了北京娘家。

在北京,陆小曼频繁观剧,参加各类社交活动。正是在一次聚会上,她与才华横溢的徐志摩一见钟情,迅速陷入爱河。

梁启超得知消息后异常愤怒,毕竟徐志摩和王赓都是他的弟子,如今徐志摩竟然“挖墙脚”,勾搭师弟的妻子,令他难以接受。然而,徐志摩决心坚定,梁启超也无力拆散这对恋人。

1926年七夕,徐志摩与陆小曼顶着巨大舆论压力,举办了盛大婚礼。

身为证婚人的梁启超,竟在婚礼上当众严厉批评他们:“我此来是要讲几句不中听的话,让社会明白这样的丑事不可效仿,更不值得赞扬。徐志摩,你性情浮躁,学业未成,做人更失败,离婚再娶正是你用情不专的明证。陆小曼,你我都见过世面,希望你今后能守妇道,反省自我,不要一错再错,误己误人!”

梁启超这番话当众羞辱了新人,令现场气氛极为尴尬。

不过,他的初衷并非羞辱,而是坦诚表达对婚姻的看法,希望徒弟们能认真对待爱情和婚姻,负起应有的责任。

事后,梁启超又给林徽因写信,表达自己的担忧:“志摩聪明,却选了那样的伴侣。我怕他将来痛苦无尽,想要救他一把,因此对那人下了狠手,希望她觉悟,免得害了徐志摩。”

尽管梁启超早有提醒,徐陆二人的婚姻依旧经历了重重磨难。

一方面,陆小曼很快暴露出蛮横、懒散、贪玩和任性的一面,常常深夜外出唱歌跳舞、听戏追星,每月开销巨大。

为满足妻子的各种需求,徐志摩不得不拼命工作,在上海、北京、南京等地兼任多职,每天像陀螺般不停奔波,课余还赶写诗文赚稿费。

另一方面,陆小曼身体虚弱,为减轻疼痛,听从医生翁瑞午建议,开始吸食大烟。

翁瑞午一边陪她吸食,一边为她按摩,二人独处一室,风言风语不断。

尽管心中不快,徐志摩仍选择承担自己的选择,坚定走完这条路。

1931年,因节省开支频频搭乘免费班机,徐志摩不幸遇难,年纪轻轻就离开了人世。

噩耗传来,陆小曼悲痛欲绝,却不敢直面现实,甚至无力承担为徐志摩操办葬礼的责任。

最终,还是徐志摩的前妻张幼仪挺身而出,为他寻找遗体,妥善安葬,体面送别这位才子。

徐志摩与陆小曼的婚姻悲剧告诉我们:婚姻不仅仅需要爱情,更需要理解、包容与责任感。若只沉浸于激情和冲动,往往难有好结果。

若当初徐志摩和陆小曼能够把梁启超的谏言铭记于心,他们的命运或许会截然不同。

你怎么看?欢迎留言分享你的看法。

发表评论 评论 (0 个评论)