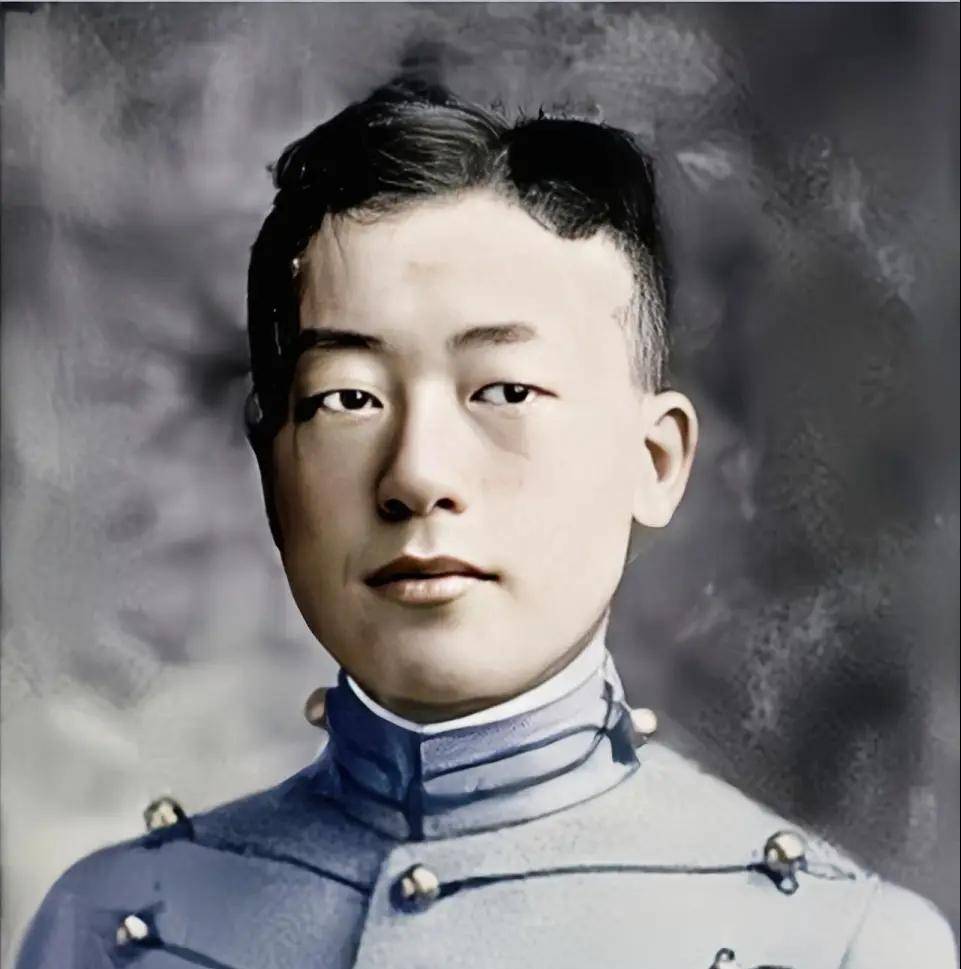

在徐志摩生命的最后时刻,他已经决定与陆小曼结束他们的婚姻,这一决定早在他的日记中有所预兆。徐志摩与陆小曼的婚姻,从一开始的浪漫与激情,到后来的疲惫与对立,这段关系的变化,反映了他们心境的逐渐疏远与对彼此的失望。那么,究竟是什么让这段充满诗意的爱情最终走向终结?

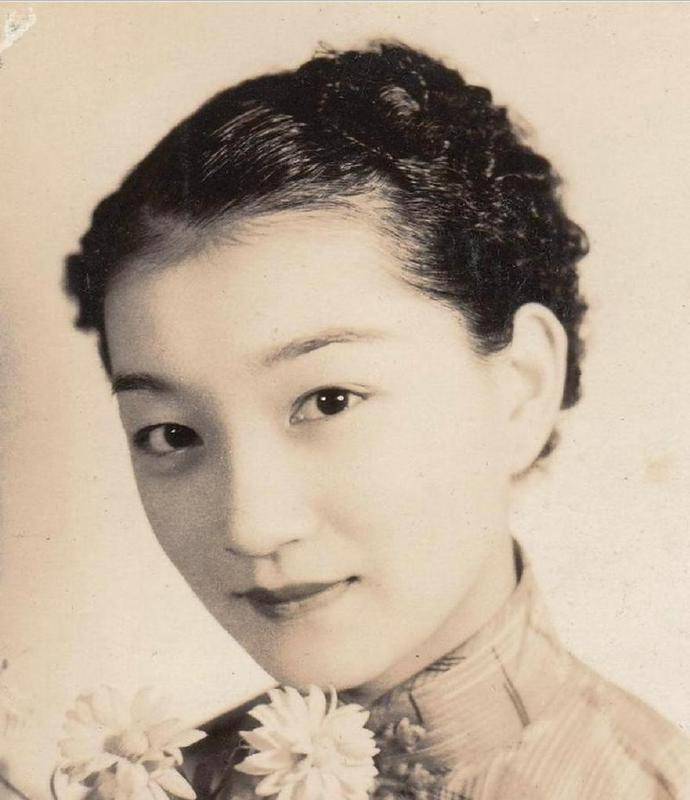

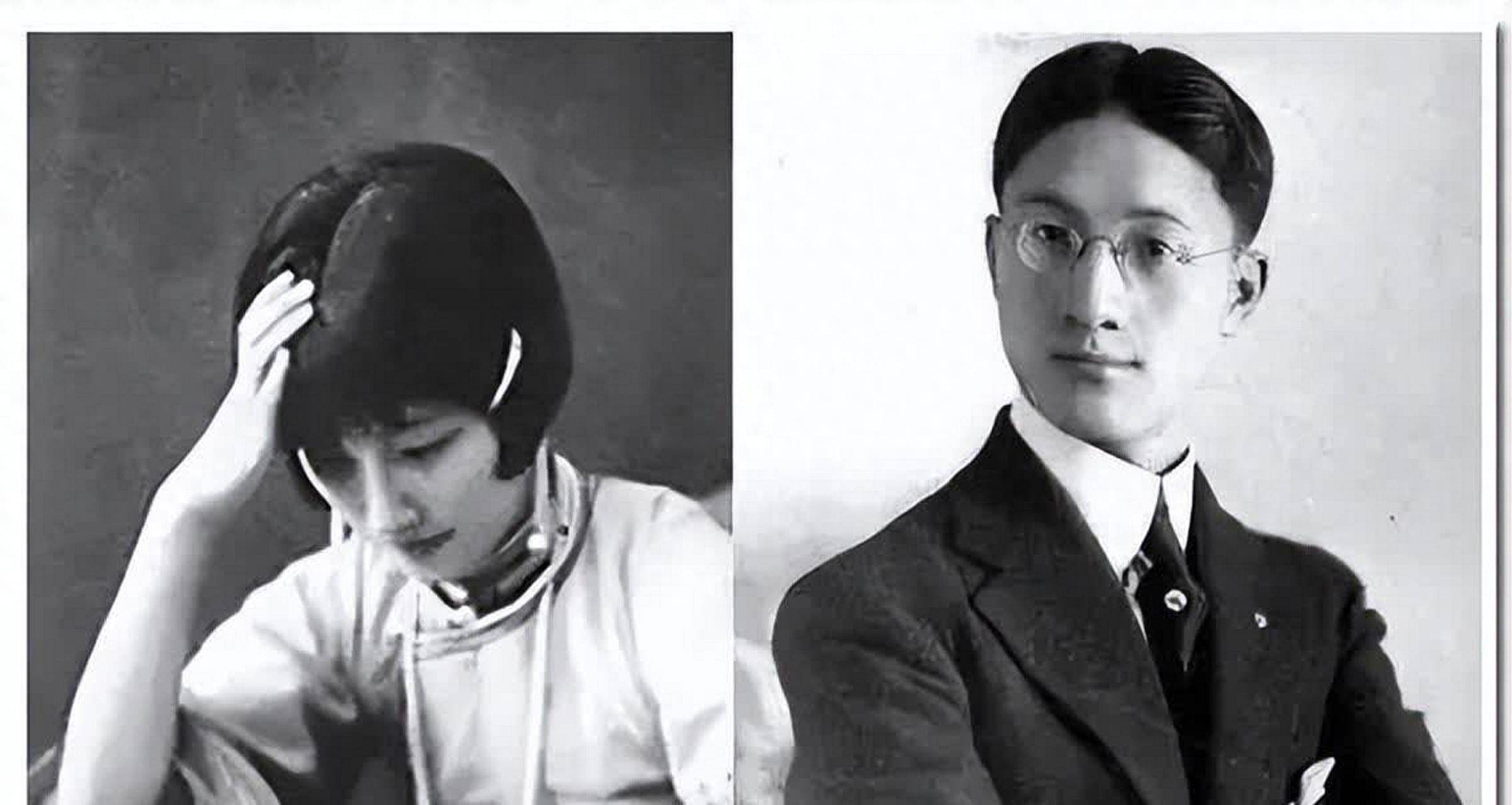

1924年,徐志摩因为追求林徽因未果,心情一度低落。正是在一次社交场合上,他遇到了陆小曼。陆小曼,1903年出生于上海,后来进入北京圣心学堂深造。她聪明、活泼,不仅精通多种外语,还因其出色的社交能力而成为当时的名媛。胡适曾说:“陆小曼是北京城一道不可不看的风景”,而梁实秋也提到她是舞池中的常胜者,能在舞会上独领风骚。她的魅力和受欢迎程度可见一斑。

与徐志摩的相识,让陆小曼的内心感受到了久违的激情。尽管她已婚,丈夫王赓是北洋政府的高级军官,性格严肃而冷静,陆小曼与他始终缺乏共同话题和情感共鸣。王赓的理性与陆小曼的活泼形成了鲜明对比,这也使得她在婚姻中并不幸福。在与徐志摩的交往中,她终于找到了她所渴望的激情与理解。最终,她决定与王赓离婚,追求与徐志摩的爱情。

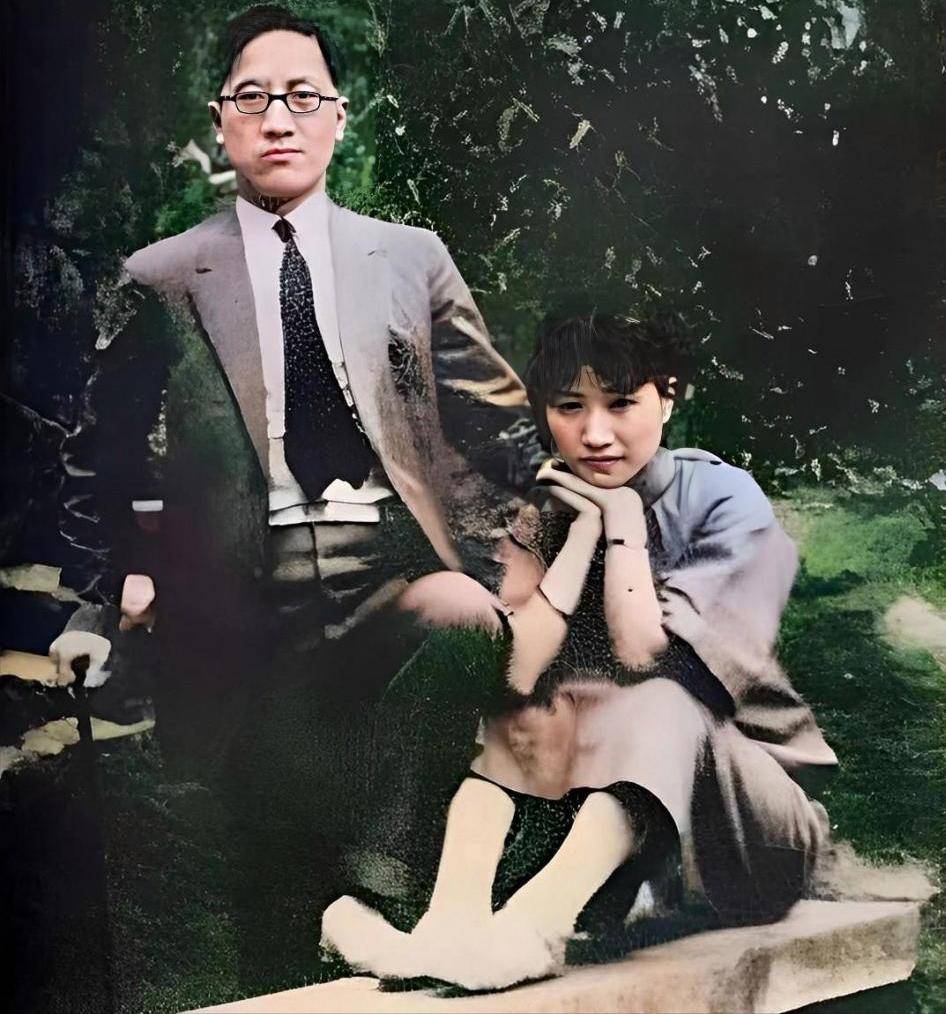

1926年10月,徐志摩与陆小曼结婚,由他的老师梁启超主持婚礼。婚后,他们南下上海定居,然而婚姻生活却并没有如想象中那般美满。陆小曼因为身体原因未能怀孕,这让她深受困扰。为了治疗,她曾不顾母亲反对,独自前往德国治疗,最终未能留下孩子。这段经历深深打击了她原本脆弱的身体,也使她失去了生育能力,晚年常年卧病在床。更为严重的是,陆小曼的奢侈消费与对艺术的极致追求,与徐志摩的理想和生活态度发生了冲突,逐渐加深了两人之间的矛盾。

婚姻中的矛盾使得徐志摩逐渐感到失望和困惑。他在日记中多次提到对婚姻的失望,并对陆小曼的种种做法提出批评。这些文字透露出,徐志摩对这段婚姻的决心开始动摇。在日记中,他写道:“我深知,我与她的差距,注定了我们无法一直走下去。即便彼此再怎么相爱,现实的差异,也让我们渐行渐远。”他渐渐意识到,他与陆小曼的爱情已经不再像曾经那样纯粹,而是充满了无奈与不甘。

在另一本日记中,徐志摩写道:“爱情是自由的,婚姻却是束缚的,我曾以为,可以在婚姻中找到安慰,如今我只感到更深的孤独。”这一句揭示了他对婚姻的失望,并表达了他对自由的渴望。尽管他仍然深爱陆小曼,但他逐渐认识到,两人的价值观和生活理念的差距,已经无法再弥补。他内心深处渴望的是一种精神上的共鸣,而非生活中的妥协与束缚。

这些日记文字为我们提供了窥见徐志摩内心的窗口,让我们感受到他在婚姻中的痛苦与挣扎。虽然他未能明确表达离婚的决定,但他所写的每一句话都透露出他对未来的预感。在即将面对坠机的那段时间,徐志摩已经清楚地意识到,自己与陆小曼的关系已经走到了尽头。他心中早有了分开的打算,只是未能及时付诸实践。

1931年11月19日,徐志摩搭乘的“济南号”飞机发生空难,他与两名乘客不幸遇难。此时,徐志摩与陆小曼之间的婚姻也因此戛然而止。命运的安排让他未能有机会与陆小曼面对面地谈论婚姻的未来,也未能亲口告诉她自己的决定。徐志摩的死亡,不仅终结了他自己的生命,也让他与陆小曼那段充满波折与矛盾的婚姻无法再继续下去。

陆小曼在得知徐志摩去世的消息后,陷入了深深的悔恼与痛苦之中。她未曾想到,命运如此无情,使她再也没有机会与他和解或重新审视他们的婚姻。在徐志摩去世后,陆小曼长期沉浸在悲痛中,深感自己失去了一个永远无法挽回的人。徐志摩的死,让她意识到自己一生中最大的遗憾。

徐志摩的去世,意味着一段未完成的婚姻故事的结束,也象征着一位文学才子的离世。他的理想、他的诗歌和爱情最终未能实现理想中的结局。尽管他与陆小曼的婚姻曾充满激情与浪漫,但生活中的现实差距却让这段关系走向了破裂。两人最终的命运让人感慨万千,也让我们更深刻地理解那段婚姻中的爱情与理想的美丽与遗憾。

发表评论 评论 (4 个评论)