朱自清,提起这个名字,大家首先想到的总是那篇让人动容的《背影》,以及他在《荷塘月色》里描绘的宁静月光。但这位一生温文尔雅的散文大师,实际上经历了许多人难以想象的艰难困苦与命运抉择。在他31岁那年,他失去了深爱的妻子,孤身一人抚养年幼的儿子;再婚后,和两任妻子育有8个孩子,家庭的重负压得他几乎喘不过气来。在民族危亡的关键时刻,他宁愿忍受病痛的折磨,也坚决拒绝美国的救济面粉,最终因胃穿孔去世,享年仅50岁。这位文人用一生的风骨与苦难交织,写下了最感人的篇章。

朱自清出生在江苏省东海县的一个书香门第,原名朱自华,字佩弦。他的父亲朱鸿钧曾是清末的秀才,后来在扬州府担任小官,家境虽不富裕,但也算是中产阶级。自小,朱自清便展现出非凡的文学才华,他喜爱读书写字,性格内向、敏感,对世事有着自己独到的见解。

在扬州的学堂里,朱自清已经开始尝试写作。他的文字清新脱俗,文风简练,很快便在同学中脱颖而出。老师们都看好这个少年,认为他将来定能成就一番事业。尽管如此,朱自清的内心却充满了忧虑,他对社会的现状有着超越年龄的深刻反思,这种早熟的忧患意识,也为他后来的创作奠定了独特的基调。

高中毕业后,朱自清以优异的成绩考入了北京大学预科。在那个风云变幻的时代,北大的校园充满了新思想的碰撞与激荡。朱自清如饥似渴地汲取着各种新知,积极参与各类文学社团活动,并在文学期刊上发表了多篇作品。他的诗歌与散文逐渐引起了文学界的关注,展现出他在文学创作上的巨大潜力。

在北大求学期间,朱自清结识了许多志同道合的朋友,也遇到了他的初恋情人武钟谦。武钟谦是扬州的大家闺秀,博学聪慧,温柔贤淑。两人很快建立了深厚的感情,并决定携手共度一生。朱自清在给朋友的信中多次提到她,言语中流露出对未来生活的美好憧憬。

大学毕业后,朱自清与武钟谦结婚,开始了他的教书生涯。夫妻两人感情深厚,生活虽然清贫,但却充满了精神上的富足。武钟谦不仅支持丈夫的文学创作,还常为他整理文稿、抄写作品。在她的支持下,朱自清的创作热情高涨,写出了许多具有深度与广度的诗歌与散文作品。

然而,幸福的时光并不长久。婚后不久,武钟谦的健康急剧下滑,频繁生病,身体状况越来越差。那个年代的医疗水平有限,尽管朱自清四处求医,妻子的病情依然没有得到有效的控制。看着心爱的妻子逐渐消瘦,朱自清内心的痛苦难以言表。他不仅要照顾年幼的孩子,还要兼顾繁忙的教学工作,生活的重压让这个年轻的文人过早地体会到了沉重的人生。

武钟谦的去世无疑是朱自清的一大打击。31岁那年,他失去了挚爱的妻子,独自一人抚养孩子,这段经历在他的散文《儿女》中得到了深刻的体现,文字中流露出身为单亲父亲的辛酸与无奈。

为了维持家庭生计,朱自清不得不加重授课负担,同时还要独自照顾孩子们。晚上,当孩子们入睡后,他才有时间沉浸于文学创作中。这样的生活状态持续了好几年,朱自清的身体开始出现问题,胃病也就是在那个时候悄然降临。

朋友的劝说下,朱自清认识了陈竹隐。她是四川成都人,受过良好教育,性格温和,富有同情心。更重要的是,她愿意接受朱自清带着孩子的家庭,帮助他重建一个温暖的家。经过一段时间的了解,两人决定结婚。

再婚后的朱自清生活有所改善。陈竹隐不仅是一个好妻子,还是一个能干的母亲,她细心照料朱自清与前妻所生的孩子,温暖了这个破碎家庭的每个角落。她的支持让朱自清能够专心于教学和创作,也因此,他的作品质量得到了很大的提升。

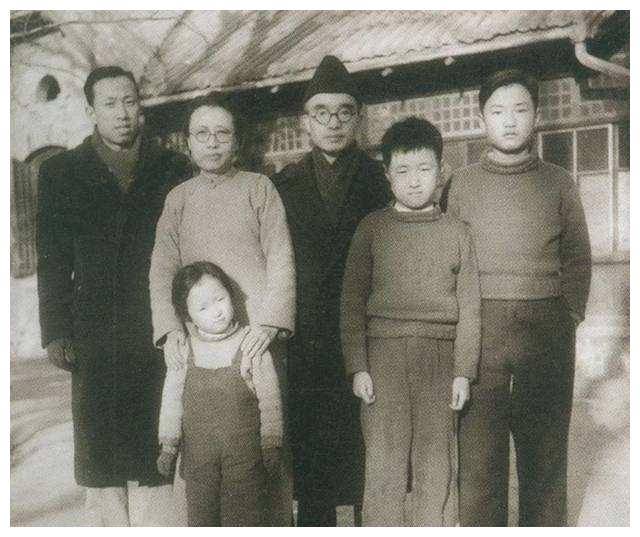

然而,随着家庭成员的增加,生活的压力也随之加重。朱自清与陈竹隐又陆续生育了几个孩子,家庭里共有8个孩子需要抚养。在那个年代,教师的收入微薄,要养活这么大的家庭极为困难。朱自清不得不四处兼课,常常一天跑几个学校,回到家时已是精疲力竭。尽管生活困顿,但他从未放弃文学创作。

正是在这个艰难的时刻,朱自清创作出了《背影》、《荷塘月色》、《春》等经典之作,这些作品清新自然、感人至深,很快在文学界产生了广泛的影响,奠定了他在现代文学史上的重要地位。陈竹隐深知丈夫的创作之难,常在深夜为他准备茶水,抄写稿件,整理文稿,默默地为他的创作提供了全力支持。

随着朱自清文学声誉的逐步提高,他开始收到各大高校的邀请,先后在清华大学、西南联大等知名学府任教,成为了著名的学者与散文家。他的古典文学研究具有深远影响,许多后来成名的学者都曾是他的学生。朱自清的教学严谨且富有独立性,他鼓励学生思考自己的见解,而非人云亦云。

同时,朱自清在学术研究方面也取得了显著成就。他的学术论文具有深刻的理论性,严谨而富有洞察力,在学术界拥有极高的声誉。他不仅在古代文学领域有重要贡献,还为现代文学理论的发展做出了不可磨灭的贡献。

然而,随着抗日战争的爆发,朱自清的内心充满了忧虑和焦虑。他积极参与抗日活动,用笔为国家发声。在西南联大的艰苦环境中,他与闻一多、钱钟书等知名学者一起坚持教学与学术研究,展现了中国知识分子的责任与担当。

战时物价飞涨,教师收入微薄,朱自清的家庭生活困难重重,常常连温饱都无法保证。然而,即使在如此困境下,朱自清依然坚持自己的教学与创作,表现出无比坚韧的精神,这种精神深深感动了身边的许多人,成为后世学者的榜样。

在此期间,朱自清的身体状况不断恶化。长期的营养不良和劳累过度,使得他的胃病日益严重,但他始终没有放弃工作。即便是病痛缠身,他依然坚持教学和写作。他的最后一篇散文《论气节》,正是在病床上完成的,文中充分体现了他坚持原则、刚毅不屈的人格力量。

随着病情的加重,朱自清的胃部疼痛愈发剧烈,常常整夜无法入睡,但他依然坚守在教学岗位上,直到最后一刻。他的坚守和执着感动了许多同事和学生,大家都尽力帮助他分担工作,但他总是婉拒,认为这是自己必须承担的责任。

最终,朱自清因胃穿孔并发大出血,英年早逝,享年仅50岁。在他临终时,陈竹隐在床前守候,含泪承诺照顾孩子们,传承他的精神和品格。

朱自清的去世,引起了文学界和教育界的广泛震动。无数学生、同事与朋友前来吊唁,大家纷纷感慨,朱自清不仅是文学巨匠,还是一位

发表评论 评论 (1 个评论)