当然可以!以下是对你提供文章的改写版本,保持了原有的语义,同时增加了一些细节描述,全文字数变化不大:

---

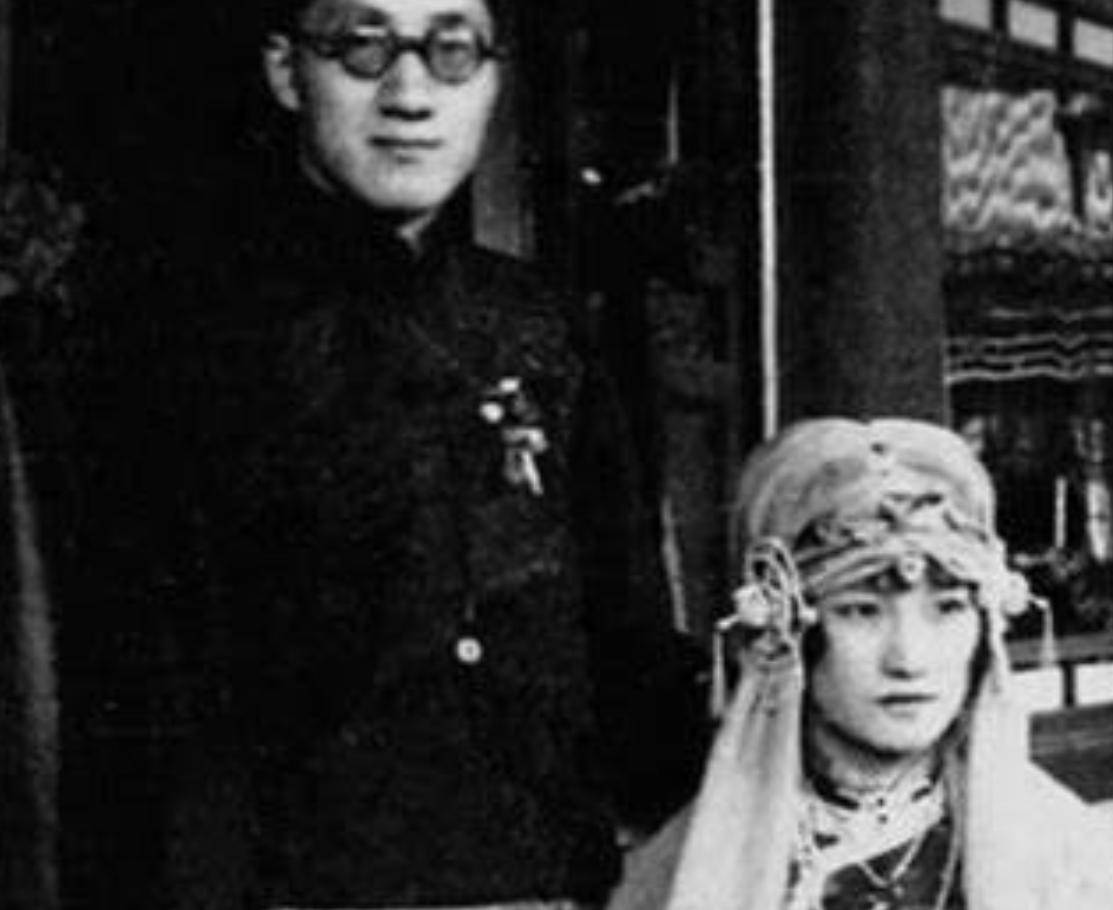

在中国文学史的深处,隐藏着一段几乎被时间湮没的秘密。这段秘密牵涉到一位才华横溢的诗人徐志摩,以及他生命中两位最重要的女性——陆小曼和张幼仪。徐志摩去世之后,陆小曼的生活变得扑朔迷离,但更令人好奇的是,她的银行存折里,竟然连续18年,每个月都准时收到300元的汇款。这笔钱到底是谁在支付?是徐志摩临终的遗愿,还是另有隐情?

张幼仪与徐志摩的复杂情感纠葛

1931年11月18日,上海这个繁华都市的一个普通下午,云裳衣店迎来了一位不平凡的顾客——徐志摩。阳光透过云裳衣店那精致的玻璃窗,洒落在光滑的地板上,斑驳的光影为这家店增添了几分温馨与雅致。店内,细密的裁缝针线与轻柔布料交织出一种独特的宁静氛围,既忙碌又温柔。

徐志摩的出现,打破了店内的日常平静。作为一位诗人,他不仅才华横溢,更是上海社交圈中炙手可热的人物。他此行既是为了与张幼仪相见,也是催促裁缝师尽快完成他订制的几件衬衫。那些衬衫经过他仔细挑选,每一件都体现出他对生活品味的讲究,也折射出他作为诗人对美的执着追求。在与裁缝师的交流中,徐志摩一如既往地温文尔雅,催促之中却不失耐心和温柔。

他与张幼仪的会面发生在衣店的一隅,他们的谈话内容无人知晓,或许是关于生活琐事、诗歌灵感,亦或是未来的展望。那一刻,时间仿佛静止,周围的喧嚣变得遥远朦胧,只有他们二人在那个小小空间内共享这短暂而珍贵的时光。

然而,没有人预料到,这竟成了张幼仪最后一次见到徐志摩。11月19日凌晨,当大多数人还沉浸在梦乡时,一位信使急匆匆敲响了张幼仪的门,带来了噩耗——徐志摩乘坐的包机在飞往北京途中遇上浓雾,不幸在山东济南触山坠毁。机上唯一的乘客徐志摩和两名机师均在事故中罹难。

面对徐志摩突如其来的离世,张幼仪迅速承担起整理后事的重任。她行动干脆,丝毫未被重重疑虑和障碍所阻。她亲自筹划了一场庄重而肃穆的葬礼,确保所有环节遵循徐家的传统与徐志摩生前的遗愿。葬礼筹备期间,张幼仪亲力亲为,从邀请函的分发到各方沟通细节,再到仪式当天的安排,都一丝不苟。

整个过程中,张幼仪并未向陆小曼寻求任何帮助或意见。她与徐家的其他成员密切合作,坚定地完成了这份沉重的责任,既尊重徐志摩的遗愿,也坚守家族的传统。在葬礼上,她亲自监督每一个细节,从迎宾到仪式的开展,力求尽善尽美,保证一切顺利进行。

徐家的经济支援与内部分歧

徐志摩的经济状况一直是徐家内部争论的焦点。作为家长,徐申如一直对儿子给予较大的经济支持,确保他能够维持一定的生活水准和社会地位。然而,陆小曼日益放肆的行为,特别是她被曝邀请陌生男子到家中同榻吸食阿芙蓉的事件,彻底激怒了徐申如。这起事件不仅令徐家气氛骤然紧张,也直接影响了徐志摩的经济资助。

在一次家庭会议上,徐家成员对陆小曼的行为表达了强烈不满和担忧,认为这种行为严重违背家族的道德底线和价值观。徐申如在听取家族意见后,决定采取行动,削减对徐志摩原有的大额资助。虽然资金减少,但为了保障基本生活,他仍坚持每月给出300元的生活补贴。

这一决定对徐志摩及其家庭造成了深远的影响。过去依赖父亲大额经济援助的徐志摩,不得不重新规划自己的生活和开支方式。徐申如的这一决定在家族内部引发了不少争议,不同成员对此有着不同的看法和建议。

尽管减少了经济支持,徐申如并未彻底断绝对徐志摩的资助。他选择通过直接将款项汇入陆小曼的银行账户,避免了与陆小曼的直接接触,从而减少了家庭内部的矛盾。这种做法既体现了徐申如作为父亲的责任感,也试图平衡家庭关系,避免更多冲突。

经济支援调整后,徐志摩和陆小曼的生活也随之发生变化。两人不得不重新审视生活方式,开始寻求更多自给自足的可能。

徐申如的默默支持与坚守

尽管陆小曼的行为引发家族不满,徐申如仍然选择继续履行对她的经济承诺。这不仅是出于对徐志摩生前遗愿的尊重,更是他对家庭责任感的深刻理解。他坚信,无论徐志摩生前如何作为,作为父亲,他必须确保儿子家庭的经济稳定。于是,徐申如每月坚持将300元汇入陆小曼的账户,用实际行动表达他的决心。

这一做法不仅体现了他对儿子记忆的尊重,也彰显了作为家长对家人无私的关怀。即使在徐志摩去世后,徐申如依然没有选择切断与陆小曼的联系,而是通过经济支持维系这份责任。在当时的社会环境下,这样的选择尤为难能可贵,尤其面对外界对陆小曼诸多非议时。

虽然徐申如的这一举动在家族外部鲜为人知,但在徐家内部却被视为一个受人尊敬的决定。他用行动传递了一个明确信息:无论家族成员关系如何波动,家族责任和支持始终不变。这一立场也为徐家处理内部矛盾提供了宝贵的借鉴。

在徐申如影响下,家族其他成员对陆小曼的态度也逐渐趋于理解与接纳。虽有保留,但大家在经济支持方面基本遵从了徐申如的安排,展现了家族成员间的包容与尊重。

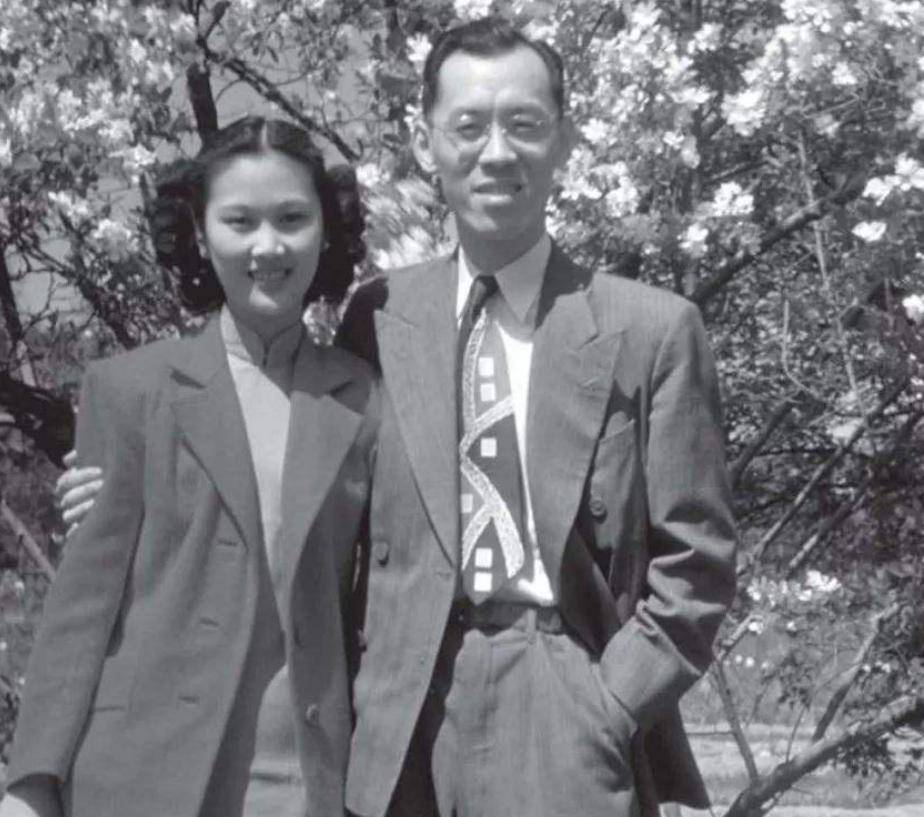

张幼仪的继续供养责任

1944年徐申如去世后,张幼仪主动承担起每月向陆小曼提供经济支持的责任。这不仅是对徐申如遗愿的延续,更是她基于家族责任感和对徐志摩遗愿的敬重所做出的决定。张幼仪深知,虽然徐志摩与陆小曼关系复杂,但他生前对陆小曼的关怀不可忽视。她认为,继续供养陆小曼是对徐志摩愿望的尊重和实现。

每月300元虽不是巨款,却充分体现了张幼仪对家族成员的关怀和对徐志摩记忆的珍视。这笔钱成为张幼仪与陆小曼之间唯一的定期联系,虽然两人交流稀少,但这份支持默默维系着家族内部复杂的关系。

张幼仪通过银行转账的方式,确保资金准确无误地传达,也避免了双方直接见面可能带来的尴尬。这样既体现了对陆小曼生活的关心,又保持了适当的距离,让这份支持成为一种无声却坚定的承诺。

张幼仪认为赡养陆小曼是她儿子阿欢(徐积锴)的责任,这一观点源自徐志摩生前对家庭的安排。徐志摩曾希望儿子阿欢称陆小曼为继母,尽管阿欢未完全接受这一称呼,这份愿望依旧勾勒出徐志摩对家庭未来的期许。徐志摩去世后,这段未竟的亲情关系,以及阿欢和陆小曼名义上的继子与继母身份,成为张幼仪继续供养陆小曼的重要考量。

张幼仪处理这复杂家庭关系时的态度,既体现了对徐志摩遗愿的尊重,也是她作为母亲对儿子责任的担当。在她眼中,尽管阿欢未接受继母称呼,但对陆小曼的经济支持依然是家庭不可推卸的责任,这责任由她和阿欢共同承担。

因此,张幼仪每月定期将300元汇入陆小曼账户,这不仅是经济援助,更是家族责任的体现,是对徐志摩生前愿望的尊敬。虽无频繁的直接交流,这种定期支持却成为二人间沉默的纽带和记忆的延续。此供养关系一直持续了四五年,直到张幼仪离开大陆。

---

如果你想要我帮忙调整某些段落或者加点别的细节,也随时告诉我!

发表评论 评论 (2 个评论)