2012年10月11日晚上7点,瑞典文学院的诺贝尔奖评审委员会宣布,2012年度诺贝尔文学奖授予了中国作家莫言。这意味着莫言成为历史上首位获得诺贝尔文学奖的中国作家,打破了中国作家百年未能获得此奖项的空白。

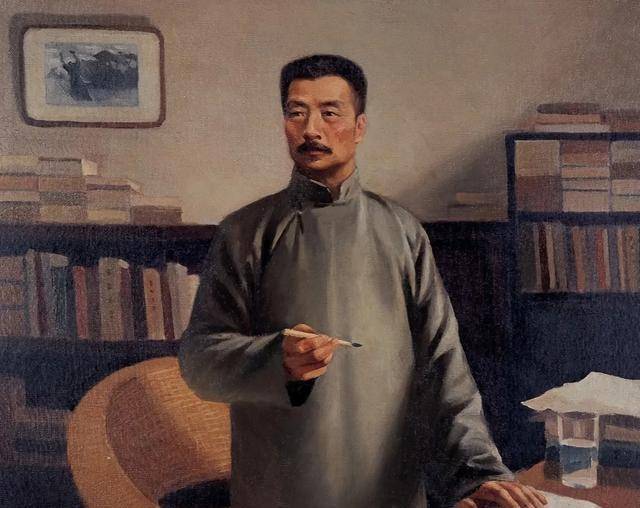

在此之前,中国人一直对诺贝尔奖抱有深厚的情感。在中文网络上,关于中国作家与诺贝尔文学奖的故事广为流传。比如,鲁迅曾拒绝提名,沈从文和巴金曾被提名过,而日本作家川端康成则在获得奖项时被认为捡了老舍的漏……总之,作为一个文化大国,中国长期未能获得诺贝尔文学奖,令许多人心中难免感到遗憾。

莫言获得诺贝尔文学奖后,瞬间成为公众焦点,风头无二。然而,值得注意的是,尽管莫言打破了中国作家未获诺贝尔文学奖的局面,但他并没有像鲁迅那样成为全民偶像。虽然当时掀起了莫言热,但同时也有不少反对和贬低的声音,甚至有些人联名呼吁瑞典文学院取消对莫言的诺贝尔文学奖颁发。

为什么莫言没有成为像鲁迅那样的全民偶像?这与一些人的心态以及莫言本人的创作立场密切相关。莫言的创作在某种程度上承接了鲁迅的创作路径,他自己也曾多次提到鲁迅对他的深刻影响,但最终他并未成为第二个鲁迅。

事实上,即使在获得诺贝尔文学奖之后,莫言的创作依然没有摆脱鲁迅的影响,甚至比以前更加深刻地从鲁迅的作品中汲取养分。通过阅读莫言的最新作品《晚熟的人》,我们可以清楚地感受到他在向鲁迅致敬。

为什么莫言没有成为全民偶像?他如何看待鲁迅?他从鲁迅那里学到了什么?莫言的最新作品与鲁迅的作品又有何关联?接下来,我们将一一解答。

一、莫言获奖后争议的两大主因:心态问题和创作立场

莫言是一位非常具有传奇色彩的作家。虽然只有小学文化程度,但他从26岁开始便投身于文学创作,并且在31年内创作出了11部长篇小说和数百部中短篇小说。56岁时,他获得了茅盾文学奖,57岁时又获得了诺贝尔文学奖。

莫言获得诺贝尔奖后,迅速成为国内最热门的人物,他的代表作品《红高粱》《蛙》《生死疲劳》《丰乳肥臀》等纷纷热销,形成了覆盖社会各层面的莫言现象。然而,莫言现象并非只有赞美声,也有不少批评与反对的声音。

例如,著名公知陈丹青曾公开表示,他没有读过莫言的作品,但他认为莫言得诺贝尔文学奖和他的作品关系不大。这种说法代表了很多莫言反对者的心态,他们没有认真阅读过莫言的作品,也不了解诺贝尔文学奖的评选规则,却单纯地认为莫言获奖是一种阴谋。简而言之,他们虽然不理解莫言为何获奖,但坚信这其中存在问题。

这种心态显然是有问题的,某种程度上可以理解为吃不到葡萄说葡萄酸,也像是一些人看不得自己人得到外界的认可。除了陈丹青,许多作家和文学爱好者也持有类似的观点。

此外,青年作家张一一公开质疑莫言通过贿赂诺贝尔文学奖评委马悦然来获奖,声称马悦然收了不少好处费。这一说法一度引起广泛关注,但最终被证实为谣言。张一一曾试图通过写信给诺贝尔评委,表达自己符合诺贝尔奖标准,企图代表13亿中国人争取奖项,但遭到拒绝后,他宣称终生不再参评诺贝尔文学奖。

张一一并不是个例,像他这样抵制莫言获奖的人还有很多。诸如古川、夏业良、北风等15位作家联名发表公开信,表示对瑞典文学院授予莫言诺贝尔文学奖的抗议,并要求撤销这一决定。他们认为莫言获奖严重伤害了他们的民族感情。

这些出于心态问题而批评莫言的人,通常不值得过多关注。然而,因莫言创作及立场问题引发的批评却不容忽视。

有些人认为,莫言是体制内作家,近年来并未发表与官方立场相悖的观点,而他获得诺贝尔文学奖,是因为西方世界对中国官方文学的青睐。另一种观点认为,莫言在作品中塑造了许多丑陋的中国人形象,迎合了西方的偏见。

这两种观点显然相互矛盾,一种认为莫言在迎合西方,一种认为西方在讨好中国,而这两种说法不可能同时成立。无论如何,莫言的创作与立场常常给人带来困惑,或许正因为他在诸多问题上的立场模糊,才让人对他的评价充满分歧。

莫言的作品自创作伊始便引发争议。《红高粱》由于挑战传统和历史的叙述方式便遭到批评,而《檀香刑》《丰乳肥臀》《蛙》等作品更是描绘了许多残酷的场面,情节充满了想象力,甚至让人感觉他有些沉迷于丑陋、低俗的事物。《丰乳肥臀》中的上官金童作为西方神父的私生子,最后在西方文化中得到救赎,许多人认为这暗示了对中国文化的批评。

李建军教授曾认为,莫言的比喻非常拙劣,冗词赘句过多,仅仅是对西方文学的拙劣模仿。孔小彬教授也认为,莫言的小说虽然具有批判性,但缺乏深刻性和复杂性。总的来说,许多专家认为,如果将莫言与鲁迅相比,他所学到的更多是批判而非深刻与复杂。

二、莫言称鲁迅为天才,但希望超越鲁迅,走得更远

对于当代中国作家而言,鲁迅是一座难以逾越的高峰,也是大家纷纷模仿、学习的榜样。这不仅因为鲁迅具有非凡的文学地位,还因为他的思想对中国人具有深远的影响。

余华、张炜、张承志等作家都非常敬仰鲁迅,并在公开场合多次谈及这一点,莫言也不例外。在接受人民网采访时,莫言曾这样说过:

在众多作家中,我心理上一直感到鲁迅更亲近。我觉得鲁迅说出了很多我们心里有,但不知该怎么说的话。鲁迅的小说里,最重要的是有他自己的看法,有时是反向思维。鲁迅写了一些知识分子的作品,比如《孤独者》《在酒楼上》,这些作品比《祝福》《药》更加深刻,关注自我,审视内心,带有一些拷问灵魂的意味。鲁迅在短短的创作生涯中写了如此多的作品,做了那么多了不起的事情,真的只能用天才来解释。

莫言这段话真诚而深刻,展现了他对鲁迅的崇高敬意。事实上,从创作之初,莫言便在学习鲁迅。莫言对鲁迅的学习不仅仅体现在大方面的命题上,如示众看客吃人自我忏悔拷问灵魂等,还体现在小方面,例如《狂人日记》中的狂人、《祝福》中的我、《阿Q正传》中的阿Q等人物形象。

在《酒国》和《灵药》中,莫言就曾通过吃人这一主题来向鲁迅的短篇《药》致敬。在《酒国》中,李一斗说:

昨天夜里,我又写了一篇题为《肉孩》的小说。以‘吃人’作为切入点,我认为这次我成功运用了鲁迅的笔法,把手中的笔变成锋利的牛耳尖刀,剥开华丽的精神文明外皮,露出其残酷的道德内核。

不过,莫言不仅仅是模仿鲁迅,他更希望在鲁迅的基础上向前走,拓展创作的空间。因此,莫言在描写吃人故事时,改写了吃人者与被吃者之间的关系,融入了更多的想象,甚至呈现出更加残酷和丑陋的画面,使故事显得更奇特,更能揭示现实问题。

鲁迅的伟大之处在于他不仅深刻,还有勇敢的战士精神和悲悯的医者情怀,这三者的完美融合造就了他自我拷问和哀其不幸,怒其不争的精神内核。而莫言在鲁迅的基础上试图走得更远,但呈现出来的却是过于任意的想象、过于残酷的画面,以及时常混乱的立场,这使得他在许多方面显得过于极端。

在《酒国》《丰乳肥臀》《蛙》《生死疲劳》等作品中,莫言对社会现实的批判、对丑恶现象的揭露,甚至超越了鲁迅的尺度,其想象力更加丰富、叙事更加壮丽、场面更宏大。然而,在深刻性上,这些作品依然难以比拟鲁迅的作品。

三、莫言获诺贝尔文学奖后重新学习鲁迅,并以最新作品《晚熟的人》向鲁迅致敬

2011年,莫言获得茅盾文学奖。2012年,莫言再次获得诺贝尔文学奖。尽管他赢得了广泛的赞誉,但也引发了不小的争议。然而,不论是褒奖还是贬低,莫言都未曾过多理会。获得茅盾文学奖和诺贝尔文学奖后,莫言并未止步,而是重新将目光投向鲁迅。

在此之前的创作中,莫言虽然受到鲁迅的影响,但他总是偏离了鲁迅的道路,倾向于展开丰富的想象,且在许多作品中显得过于夸张和魔幻,忽略了深刻性。获得诺贝尔奖后,莫言开始对自己进行反思,开始回归鲁迅的创作轨迹。

2012年,莫言创作了《左镰》《地主的眼神》等作品;2017年,他又创作了《等待摩西》《表弟宁赛叶》《诗人金希普》。2020年,莫言接连推出了《晚熟的人》《贼指花》《火把与口哨》《红唇绿嘴》等作品,并将获奖后的作品集结为《晚熟的人》出版。

《晚熟的人》标志着莫言向鲁迅的回归。这部作品在形式和内容上都与莫言之前的作品有所不同,尤其在呈现方式上,继承了鲁迅《故乡》的风格,采用了更简练且深刻的叙事方式,借以展现人物的内心变化和时间流逝的感触。

《晚熟的人》也体现了莫言对鲁迅作品的敬意,例如《等待摩西》中的人物马秀美明显受到鲁迅《祝福》中祥林嫂的启发。作品中的其他部分也表现出莫言对鲁迅创作技法的学习与致敬。

在作品的细节方面,《晚熟的人》不仅继承了鲁迅的简洁深刻,还结合当代社会的特点做出突破。莫言将《故乡》中鲁迅与闰土的关系进行对调,以此呈现出新时代中国乡村人物的特点,挖掘国民性问题,并像鲁迅一样审视自我内心。

发表评论 评论 (2 个评论)