[正文改写]

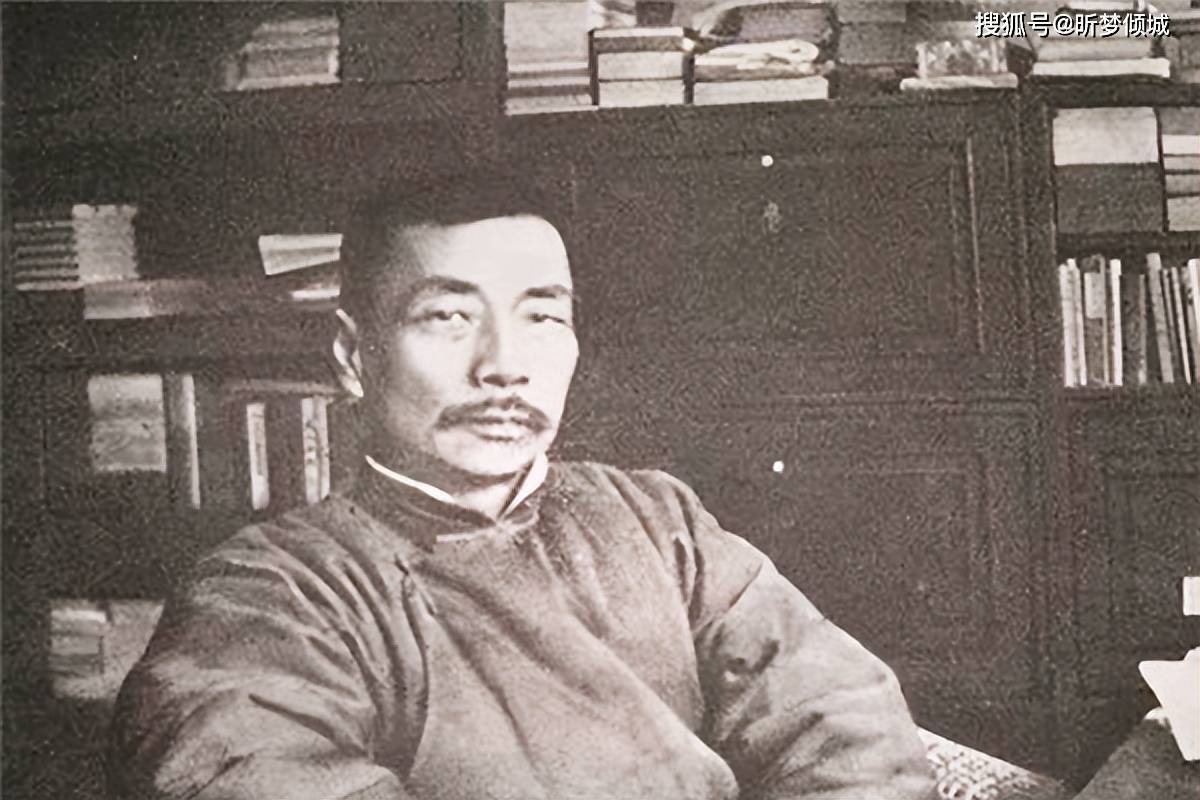

在中国现代文化史上,鲁迅先生堪称一个传奇人物。他的人生轨迹颇为独特——早年远渡东洋学习西医,却在目睹国民精神现状后毅然弃医从文,最终以笔为刀,成为新文化运动的重要旗手。更令人称奇的是,这位以文学见长的知识分子,对时局有着异常敏锐的洞察力,其思想深度至今仍在启迪着无数年轻人。

要真正理解鲁迅的思想精髓,最直接的方式就是品读他的著作。无论是《狂人日记》中吃人的隐喻,还是《阿Q正传》里生动的市井描写,亦或是那些针砭时弊的杂文,字里行间都跳动着他对旧社会的愤怒控诉,也饱含着对青年人的谆谆教诲。这些作品就像一面镜子,照出了那个时代的众生相。

曾几何时,鲁迅的文章是中小学语文课本的常客。《从百草园到三味书屋》《社戏》等篇目伴随着几代人的成长。但近年来,教育界出现了一些不同声音,认为鲁迅的文学成就有待商榷,导致其作品在教材中的比重逐渐减少。这一现象背后,折射出怎样的时代变迁?

对很多学生来说,初识鲁迅是通过那些需要逐字背诵的课文。虽然《孔乙己》中排出九文大钱的细节描写引人入胜,《故乡》里其实地上本没有路的哲理发人深省,但当这些文字变成必须死记硬背的考点时,再精彩的内容也难免让人望而生畏。不少人都记得被背诵全文四个字支配的恐惧。

有趣的是,鲁迅的轶事也成了独特的教育素材。他幼时在书桌上刻早字自勉的故事,竟引发全国学生的模仿热潮。尽管在课桌上刻字本属破坏公物,但老师们往往睁一只眼闭一只眼,这种反常的宽容恰恰说明鲁迅在当时教育体系中的特殊地位。

时移世易,在信息爆炸的今天,人们对历史人物的评价日趋多元。关于鲁迅的争议中,以作家李敖的批评最为尖锐。他质疑鲁迅的文学家身份,认为其作品难称白话文典范。这些观点究竟有多少合理性?

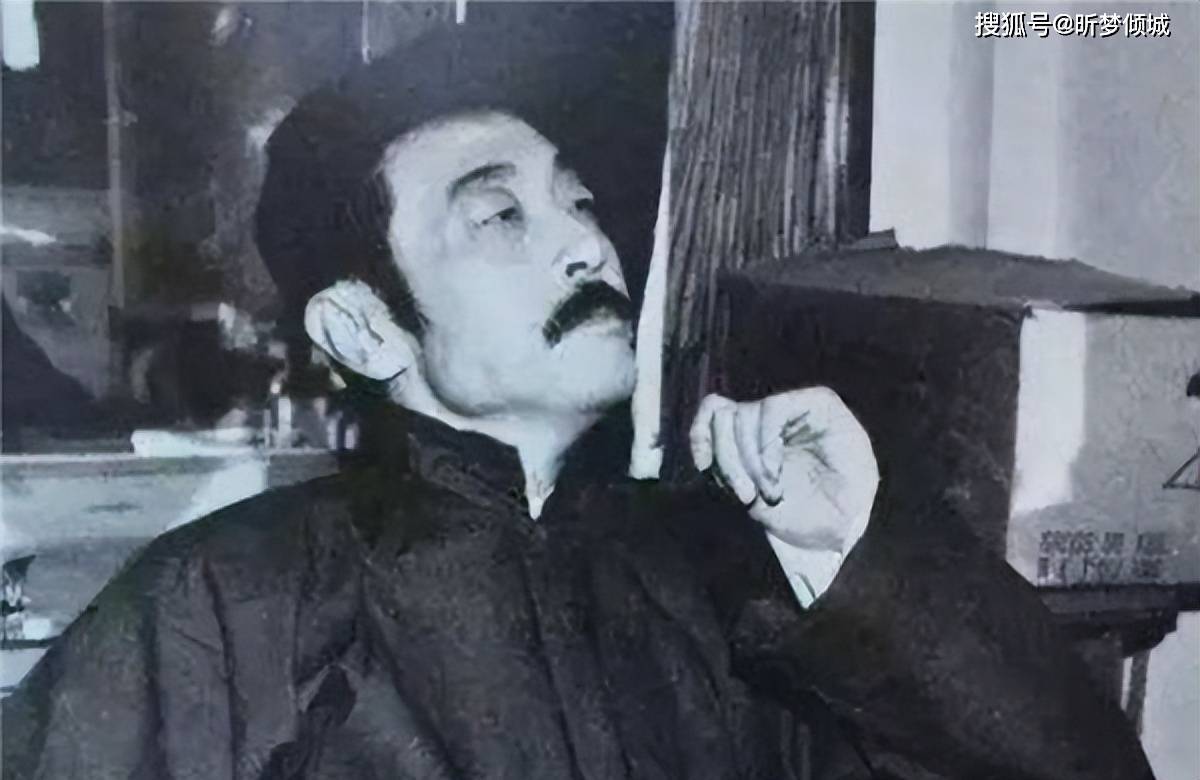

李敖的某些论点看似成立。他指出鲁迅缺乏《子夜》那样的长篇巨著,也未曾获得国际文学大奖。但以篇幅论英雄显然有失公允——莫泊桑、契诃夫等世界级作家不也以短篇见长?至于鲁迅婉拒诺贝尔奖提名的往事,更显其虚怀若谷的品格。1927年面对瑞典学者的推荐,他谦逊地表示:世界上有许多好作家都未获奖,我岂敢僭越?

李敖还挑剔鲁迅语言的不古不今,比如用营营而非嗡嗡形容苍蝇声。但这恰恰是鲁迅活用蝇营狗苟成语的妙笔,比直白的拟声词更具批判力度。可见某些批评未免求全责备。

虽然质疑声经不起推敲,但鲁迅作品淡出教材确成趋势。这并非否定其价值,而是教育理念更新的必然:首先,鲁迅文章思想深邃,强求中小学生理解可能适得其反;其次,作品中揭露的黑暗面或许不利青少年心理健康;更重要的是,某些内容与当代社会已产生时代隔阂。

值得欣慰的是,鲁迅著作仍被列入课外阅读推荐。那些渴望思想碰撞的年轻人,依然能在图书馆的书架上邂逅这位文学巨匠,感受他文字中永不褪色的批判锋芒与人文关怀.

发表评论 评论 (2 个评论)