崔如琢,当代书画家、鉴藏家、收藏家。1944年生于北京,美籍华人。1981年定居美国,1984年获得美国纽约杜威大学荣誉艺术博士学位,1996年返回中国定居北京。2016年获任俄罗斯列宾美术学院荣誉教授,当选为俄罗斯艺术科学院荣誉院士,同年2月,在故宫博物院举办“太璞如琢——崔如琢艺术故宫大展” ,7月获聘为故宫研究院荣誉顾问,现为中国艺术研究院博士生导师。其主要绘画作品有《盛世荷风》、《指墨山水百开册页》、《谁送春声入棹影》、《金秋无限》、《秋江归棹》《空林小雪》、《春林通一径》、《江山雪意》等,主要专著文集有《中国近现代名家画集·崔如琢》《世界画家全集·崔如琢》《崔如琢山水画集》《荷风盛世创作纪实》《崔如琢大观》等。

特色鲜明的艺术功力,根植传统的创新探索

崔如琢先生在当代画坛颇具争议却又备受瞩目,其艺术特色犹如一幅交织着传统与创新的复杂画卷。他早年取法石涛、八大山人、吴昌硕、傅抱石等历代大师,后拜入国画大师李苦禅门下,书法师承书法家郑诵先,如此深厚的传统根基,为他的艺术创作铺就了一条坚实的道路。

从他早期的作品,如1961 年创作的《兰石图》、1962 年创作的《白梅》中,我们能清晰地看到传统笔墨的影子。那时的他,技法或许稍显稚嫩,却已显露出对传统绘画的深刻理解与精准把握。画面中的线条、构图、用墨,都遵循着传统绘画的范式,一笔一划间,是对古人笔墨精神的虔诚致敬。

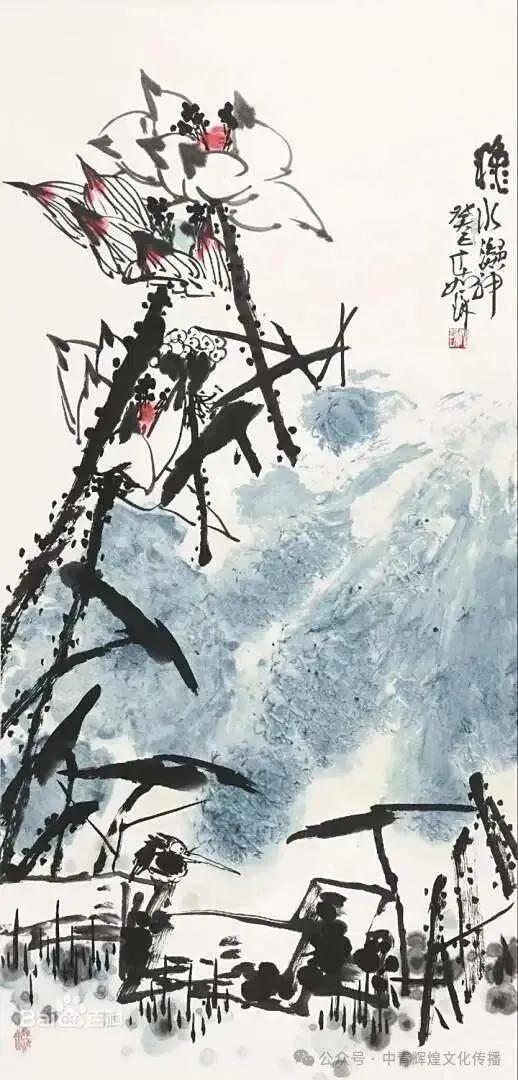

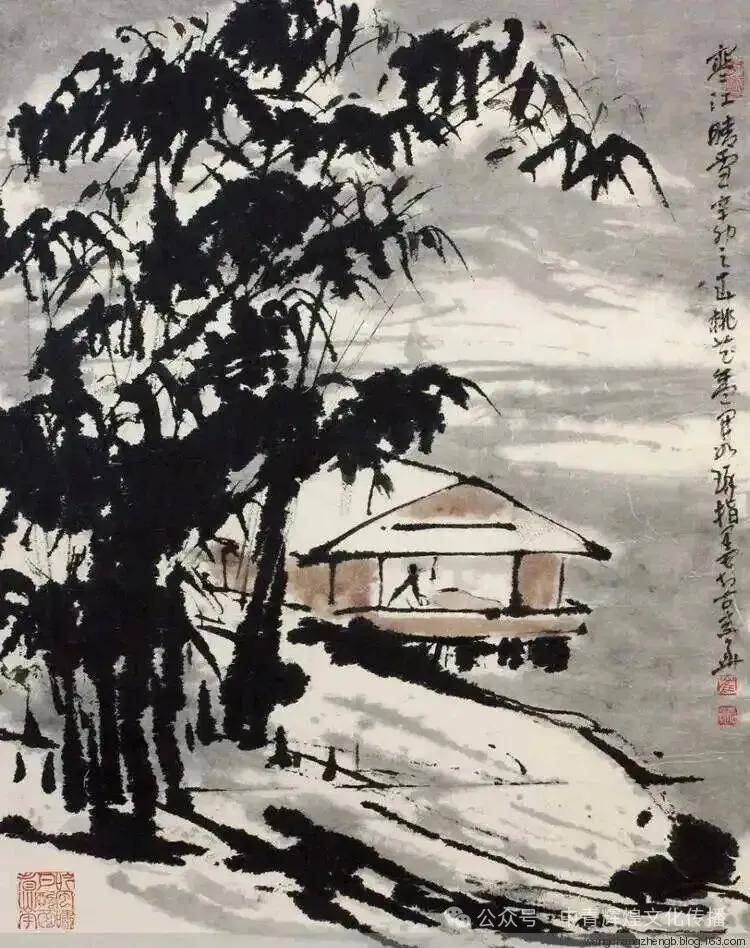

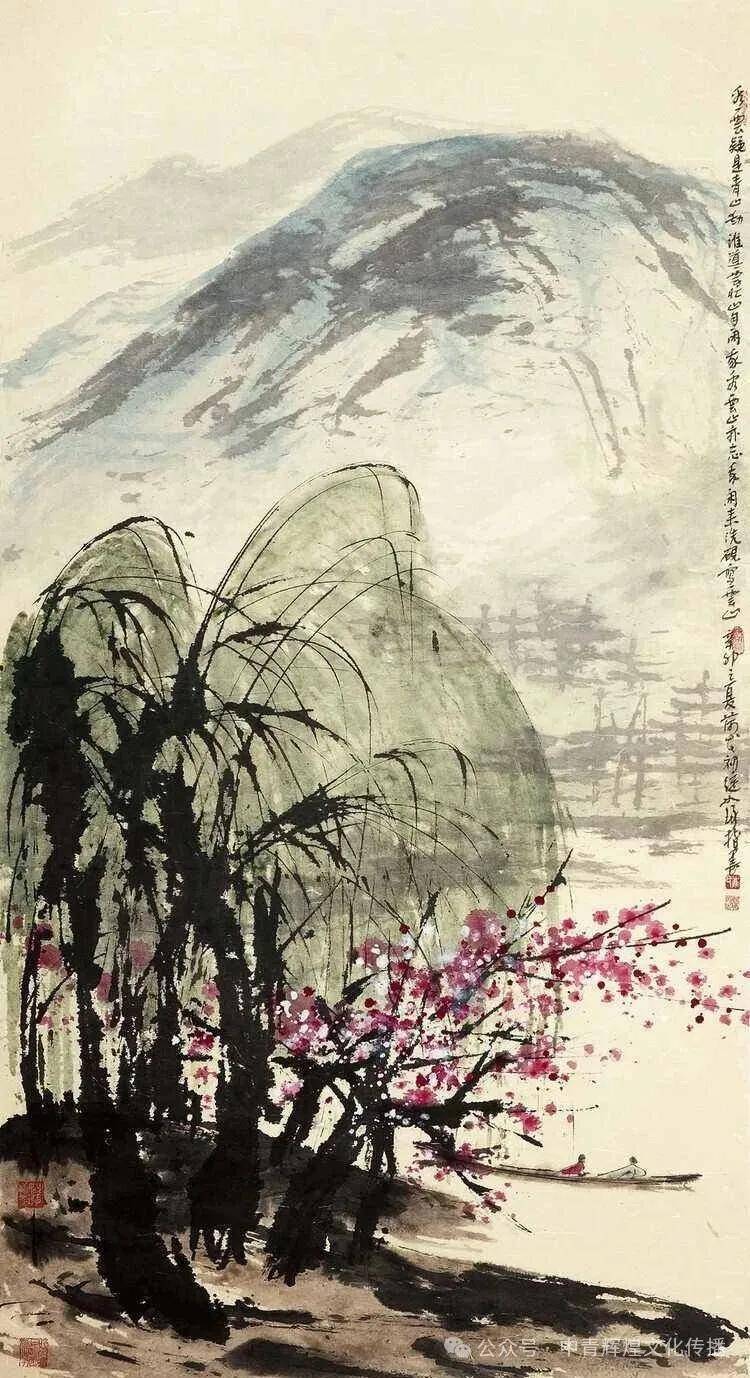

随着时间的推移与艺术实践的积累,崔如琢逐渐开始探索属于自己的艺术语言。他将指墨、积墨、泼墨等技法融合,指掌并用,创作了诸多巨幅作品。以他的指墨山水作品为例,在一些大幅画作中,山峦的雄浑壮阔通过积墨的层层叠加得以展现,墨色的浓淡、干湿变化丰富,营造出一种深邃的空间感。而指墨的运用,则为画面增添了一种独特的质感与灵动性。手指蘸墨在纸上摩挲、按压、涂抹,留下的痕迹粗犷而不失细腻,仿佛能让人感受到画家在创作时的激情与随性。这种将不同技法有机融合的方式,在布局、章法和气势上表现得酣畅淋漓,山川的雄奇与笔墨的秀润相得益彰,给人以强烈的视觉冲击力。

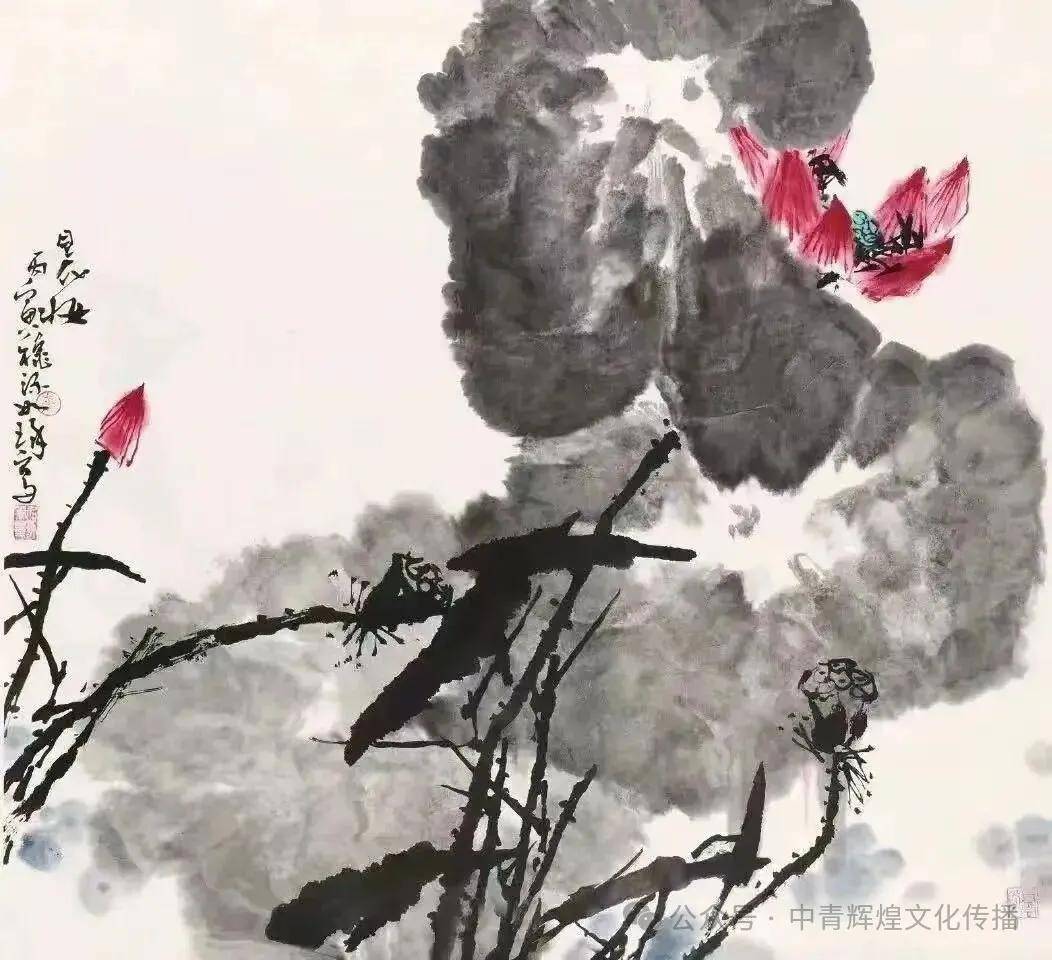

在花鸟画方面,他笔下的荷花堪称一绝。如《盛世荷风》,荷叶多以阔笔泼墨绘就,焦墨形简意繁,灰墨干湿适中,活泼洒脱。荷花娇艳而不媚,沉着而不浮,生动而不匠,以叶衬花,以花衬叶之意被表达得淋漓尽致。在这幅作品中,我们既能看到传统花鸟画中对物象形态、神韵的精准捕捉,又能感受到画家在笔墨运用上的大胆创新,为传统的荷花题材注入了新的活力。

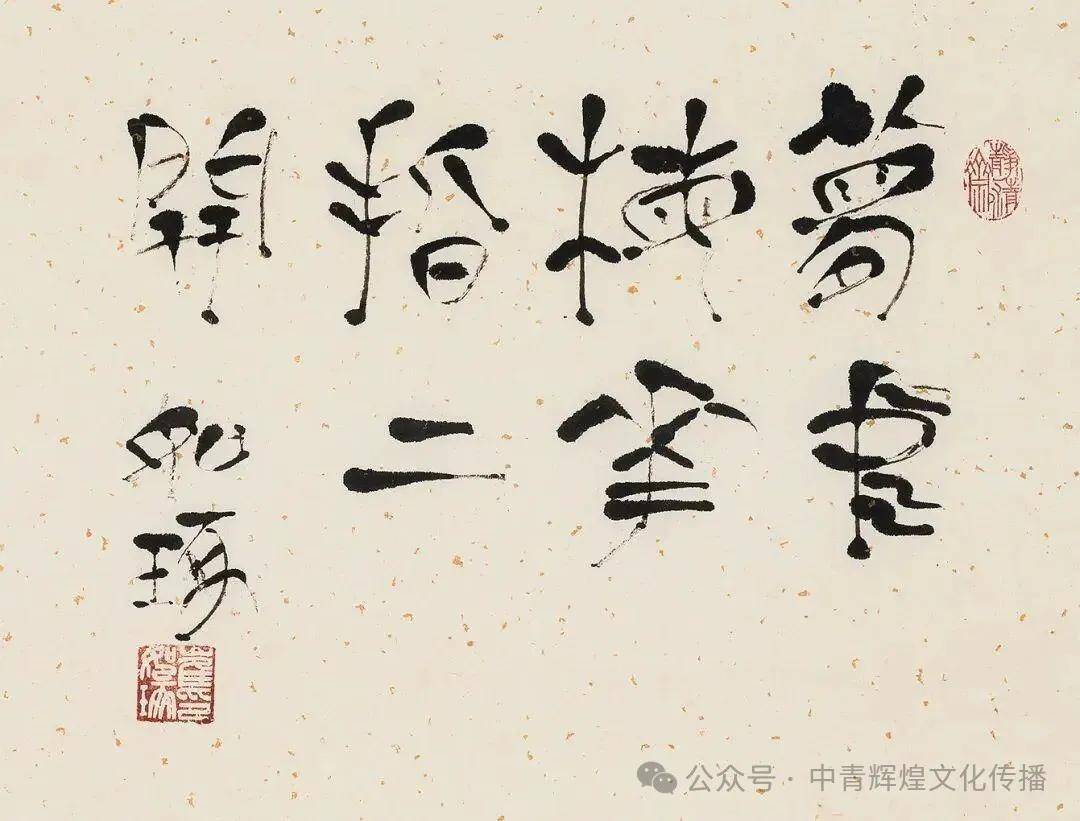

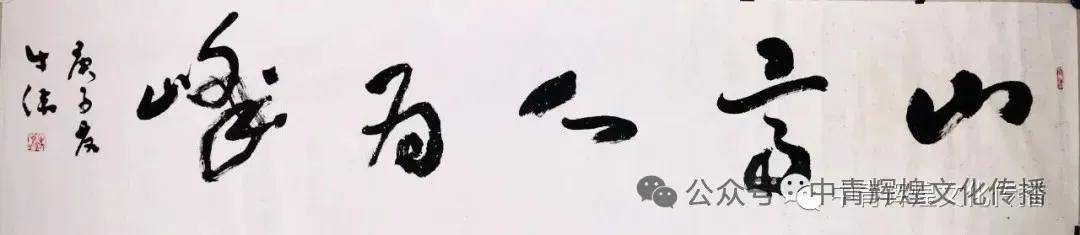

此外,他创造性地开创了指墨书法,融合了“篆魏” 书法技艺。其指书既有篆书的古朴,又有魏碑的雄健,展现了深厚的功力。在一些指墨书法作品中,笔画的粗细变化、线条的质感都与传统毛笔书法有所不同,手指书写时的独特触感使得线条更具张力与表现力,给人一种别样的审美体验。

总体而言,崔如琢的艺术特色鲜明,在继承传统的基础上进行了大胆的创新与探索,在山水画和花鸟画领域都取得了一定的成就,形成了大气磅礴、气韵生动的艺术风格。然而,艺术的评价是多元且复杂的,在他独特的艺术风格背后,也隐藏着一些值得探讨与反思的问题。

创新乏力下精于“炒作”, 笔墨局限与市场投机的共生

崔如琢艺术创作的诸多不足,本应是制约其艺术高度的“短板”,却在市场炒作的助推下,被包装成 “个人风格”“艺术符号”,形成了 “不足越明显,炒作越疯狂” 的畸形共生关系。这种现象的本质,是艺术价值的缺失被商业逻辑的喧嚣所掩盖,而其作品的内在局限,恰恰成为炒作团队可操作、可复制的 “卖点”。

1、“伪创新” 成炒作噱头:历史传承下的自我标榜

崔如琢常将“积墨花鸟首创者”“指墨书法开拓者” 等标签贴在自己身上,可事实上,这些所谓的 “创新” 早已是艺术史上的 “旧瓶”,却被炒作团队打造成 “新酒” 大肆宣扬。指画并非他的发明,清代高其佩早已将指画推向巅峰,《怒容钟馗》中以指代笔勾勒的衣纹顿挫有力,面部神情刻画入木三分,其艺术高度远非崔如琢所能及;近代潘天寿的指墨山水《雨后千山铁铸成》,以指墨的厚重表现山石的坚硬,意境雄浑,堪称指画典范。而崔如琢的指画作品,如《指墨荷花》,仅停留在 “用指代替毛笔” 的表层,手指的触感优势未能转化为艺术感染力,却被炒作团队冠以 “颠覆传统绘画工具” 的名号,在拍卖会上大肆炒作。

更值得玩味的是,他所谓的“积墨花鸟”,实则是将山水画的积墨技法简单移植到花鸟题材中,《墨竹图》中层层叠加的墨色虽让竹叶显得厚重,却失去了竹子的灵动之气,与吴昌硕《竹石图》中 “以书入画” 的笔墨韵味相去甚远。但炒作团队恰恰利用这种 “技法移植” 的肤浅性,将其包装成 “跨题材创新”,通过媒体宣传、专家背书等方式,让不明就里的投资者误以为这是 “划时代的艺术突破”。这种 “伪创新” 之所以能成为炒作噱头,本质上是因为其缺乏真正的艺术内涵,更容易被简化为 “可宣传、可量化” 的商业标签。

2、笔墨单一化:从创作局限到“符号化炒作” 的捷径

崔如琢笔墨语言的单调与重复,本是艺术创造力匮乏的体现,却被炒作团队转化为“易于识别的艺术符号”,成为降低炒作成本、强化市场记忆的 “捷径”。在他的山水作品中,“积墨山峦 + 留白雪景” 的模式被反复使用,《飞雪迎春》《寒林雪景》等作品,均以大面积留白表现积雪,山峦则用浓墨层层积染,构图、笔墨如出一辙。这种重复本应让观者产生审美疲劳,却被炒作团队解读为 “雪景山水的个人符号”,甚至宣称 “每一笔积墨都蕴含着对自然的敬畏”。在 2016 年保利香港拍卖会上,《飞雪伴春》以 3.068 亿港元成交,拍卖师在介绍时反复强调 “这是崔如琢雪景系列的经典范式”,刻意回避笔墨重复的问题,将局限包装成 “风格统一”。

花鸟画领域的“荷花依赖症” 同样如此。他的荷花作品从《盛世荷风》到《映日荷花》,始终沿用 “阔笔泼墨荷叶 + 没骨点染荷花” 的固定模式,花瓣的形态、荷叶的布局几乎没有变化。这种创作上的惰性,却被炒作团队转化为 “荷花题材的权威代表”,通过举办 “崔如琢荷花专题展”、出版《荷风墨韵 —— 崔如琢花鸟画集》等方式,将单一题材打造成 “个人艺术 IP”。2011 年《盛世荷风》以 1.28 亿港元成交,正是这种 “符号化炒作” 的首次成功 —— 投资者记住的不是笔墨的韵味,而是 “崔如琢 = 荷花 = 高价” 的简单逻辑,而这种逻辑的建立,恰恰依赖于他笔墨单一、易于复制的创作局限。

3、意境空洞化:情感缺失为“资本叙事” 让路

艺术作品的意境是其灵魂所在,而崔如琢作品的意境空洞、情感薄弱,却成为资本介入后“可填充商业叙事” 的空白。他的巨幅山水《万里江山图》,画面长达 10 米,山峦起伏、云雾缭绕,技法上无可挑剔,却缺乏画家对自然的独特感悟 —— 既没有傅抱石《江山如此多娇》中对祖国山河的热爱,也没有李可染《万山红遍》中对时代精神的呼应,只剩下 “大而无当” 的视觉冲击。但就是这样一幅 “空心画”,被炒作团队赋予了 “盛世山水的象征”“民族精神的载体” 等宏大叙事,在 2020 年的一场专场拍卖中,被某企业以 2.5 亿元收购,而收购的真实目的,并非认可其艺术价值,而是借助 “高价购藏名家大作” 的噱头提升企业知名度。

这种“意境空洞” 与 “资本叙事” 的结合,在他的书法作品中同样明显。指墨书法《沁园春・雪》,虽笔法有别於毛笔书法,却未能传达出词中的豪迈气势,只是单纯的文字再现。但炒作团队却将其与 “红色文化”“家国情怀” 绑定,通过捐赠给地方美术馆、举办 “红色主题书法展” 等方式,为作品贴上 “具有社会价值” 的标签,进而抬高市场价格。事实上,这种 “无情感的技法展示” 之所以能被资本利用,正是因为它没有固定的意境指向,可以随意填充符合市场需求的商业叙事,而真正有深度意境的作品,其艺术内涵是固定的,反而难以被资本随意操控。

4、题材狭窄化:创作局限催生“稀缺性炒作” 陷阱

崔如琢长期局限于山水、荷花、梅花等传统题材,缺乏题材创新,却被炒作团队利用,制造出“题材稀缺性” 的假象,诱导投资者跟风入市。他的作品中,雪景山水、荷花题材占比超过 60%,且常年没有新题材突破,这本是艺术视野狭窄的表现,却被炒作团队宣传为 “专注传统题材,传承文化根脉”。更有甚者,通过控制某一题材作品的流通量,制造 “稀缺效应”—— 例如将崔如琢的梅花题材作品仅放出 10 幅进入市场,其余则由关联机构 “锁仓”,然后通过媒体渲染 “梅花系列存世量稀少,收藏机会难得”,促使投资者争相抢购。2018 年,《墨梅图》以 8600 万元成交,溢价率高达 300%,背后正是这种 “题材稀缺性炒作” 的操纵。

这种炒作逻辑的可怕之处在于,它将创作的“惰性” 转化为市场的 “稀缺性”,让题材的狭窄不再是艺术的缺陷,反而成为 “升值保障”。相比之下,吴冠中既画传统山水,也画都市景观、乡村田野,题材的多样性展现了广阔的艺术视野,却因作品 “供给充足” 难以被资本垄断炒作。而崔如琢的题材局限,恰恰满足了资本 “控盘炒作” 的需求 —— 题材单一意味着容易掌控流通、容易塑造统一的市场认知,进而更容易操纵价格。

市场巧妙包装的利弊,艺术价值的粉饰与误导

在当代艺术市场中,崔如琢的作品价格可谓一路飙升,创造了诸多令人咋舌的拍卖纪录。2011 年,其作品《盛世荷风》以 1.28 亿港元成交,成为其首件过亿作品;2016 年,雪景山水《飞雪伴春》在保利香港春季拍卖会上以 3.068 亿港元成交,刷新了该年度全球在世画家作品的最高成交纪录;2022 年,他以 6.1 亿元的总成交额连续 8 年蝉联胡润中国艺术榜榜首 。这些惊人的数字背后,是强大的市场包装力量在发挥作用。

从营销策略来看,崔如琢及其团队是成功的,其善于利用各种渠道进行宣传推广。他们频繁举办大型展览,从国内的故宫博物院到国外的俄罗斯等国家的重要展览中心,都留下了崔如琢作品的身影。这些高规格的展览,吸引了大量媒体的关注与报道,极大地提升了他在艺术界的知名度与影响力。例如2016 年在故宫午门展厅举办的 “太璞如琢 —— 崔如琢艺术故宫大展”,共展示其代表性的写意山水、写意花鸟、指墨山水、指墨花鸟、指墨书法作品 209 件 (组),展览规模宏大,媒体宣传铺天盖地,使得崔如琢的名字一时间在艺术圈乃至社会大众中广泛传播。通过这样的展览,将他塑造为当代国画大家的形象,强化了市场对他的认知。

据内部人士介绍,在拍卖市场上也存在着明显的市场运作痕迹。一些拍卖公司与崔如琢及其团队密切合作,通过设定较高的起拍价、营造激烈的竞拍氛围等手段,人为抬高作品价格。例如在某些专场拍卖中,崔如琢的作品被安排在重要位置,拍卖师在拍卖过程中对作品进行过度夸赞与渲染,引导竞拍者不断加价,从而拍出高价。这种运作方式使得作品价格与实际艺术价值严重偏离,误导了市场对其作品的判断。

此外,有些媒体在报道崔如琢时,往往缺乏较为客观、深入的艺术分析,而是一味地强调其作品的高价、拍卖纪录以及所谓的艺术成就,进一步助长了市场对他的盲目追捧。部分媒体为了吸引眼球,采用夸张的标题与宣传语,将他吹捧为“当代国画大师”,可以 “比肩国际上所有的大家”,这种不切实际的宣传也误导了大众对艺术价值的判断标准,使得许多人在不了解其作品真正艺术内涵的情况下,仅仅因为其作品的高价与媒体宣传,就盲目认为他是一位顶尖的艺术家。

从收藏群体来看,一部分收藏者并非真正基于对艺术的热爱与对作品艺术价值的认可而收藏崔如琢的作品,而是将其视为一种投资工具。在当前艺术市场投资热潮的影响下,一些人看到崔如琢作品价格不断上涨,便跟风买入,期望通过作品的增值获取经济利益。这种投资性收藏行为进一步推高了作品价格,形成了一种恶性循环。而真正从艺术审美与文化价值角度出发,对其作品进行深入研究与欣赏的收藏者相对较少。这种以投资为主导的收藏风气,使得崔如琢作品的市场价格严重脱离了艺术价值本身,成为一种被市场包装与炒作的符号。

市场包装对崔如琢艺术价值的粉饰与误导,不仅影响了艺术市场的健康发展,也对大众的艺术审美观念产生了一定影响。它让人们过于关注作品的价格与商业价值,而忽视了艺术作品本身所应具备的文化内涵与审美价值,长此以往,或将不利于整个艺术生态的良性循环。

【结语】艺术评论可谓仁者见仁智者见智,当然在市场化的今天,一定意义上艺术市场化也无可厚非。崔如琢先生在市场化和营销策略上无疑是成功的,但我们亦并不否定他早期在文化传承和当下艺术创新方面所取得的瞩目成就。对于真正的艺术家来说,存在的不足从来不是终点,而是通往更高成就的起点。

编 辑:海 天

审 稿:青 坡

发表评论 评论 (0 个评论)