现在投诉鲁迅抽烟,下一个是不是该投诉岳飞纹身了?

有时候,真搞不懂一些人的脑子里到底在想什么,比如说这次投诉鲁迅夹烟形象的这位女子,投诉一次不成,甚至还投诉了第二次。

事情闹大之后,这位女子的身份也被扒了出来,果然没那么简单。

女子投诉“鲁迅夹烟图”

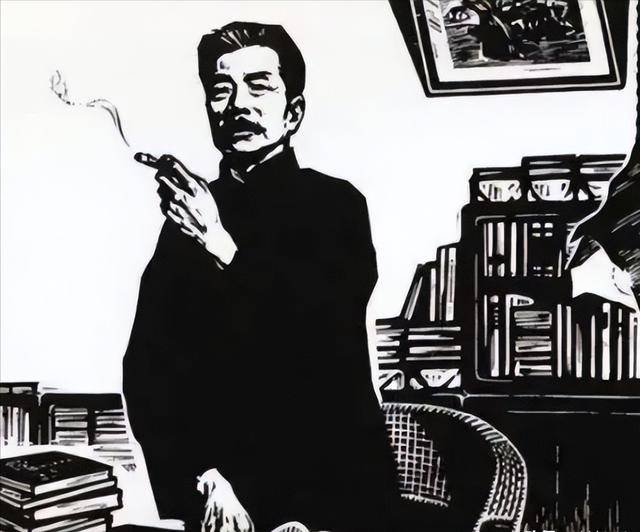

绍兴鲁迅纪念馆,一直是众多游客心中的圣地,这里承载着鲁迅精神,是传承和弘扬鲁迅文化的重要场所。

而馆外墙上那幅 “鲁迅夹烟沉思” 的墙画,更是成为了标志性场景。

游客们来这儿,总爱和这幅画合影:年轻人会拍错位图,假装给先生递烟点烟;

就连 70 岁的老奶奶,也会笑着举根道具烟,模仿先生的姿势拍照留念。

这幅画早就成了鲁迅故里的 “文化名片”,这么多年过去,从没谁觉得有什么不妥。

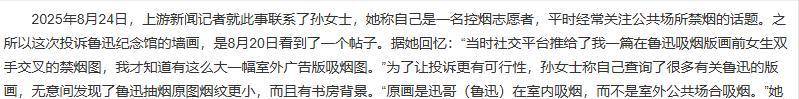

可就在 8 月 20 日,一位自称孙女士的网友,突然在社交平台发文,把矛头对准了这幅画。

她的理由看似 “有理有据”:

鲁迅原本是在自己房间抽烟的,可纪念馆把画搬到室外,这就有 “引导公共场合抽烟” 的嫌疑;

而且她觉得,墙画里的香烟比原画更突出,青少年看了容易被误导,不利于树立正确的认知。

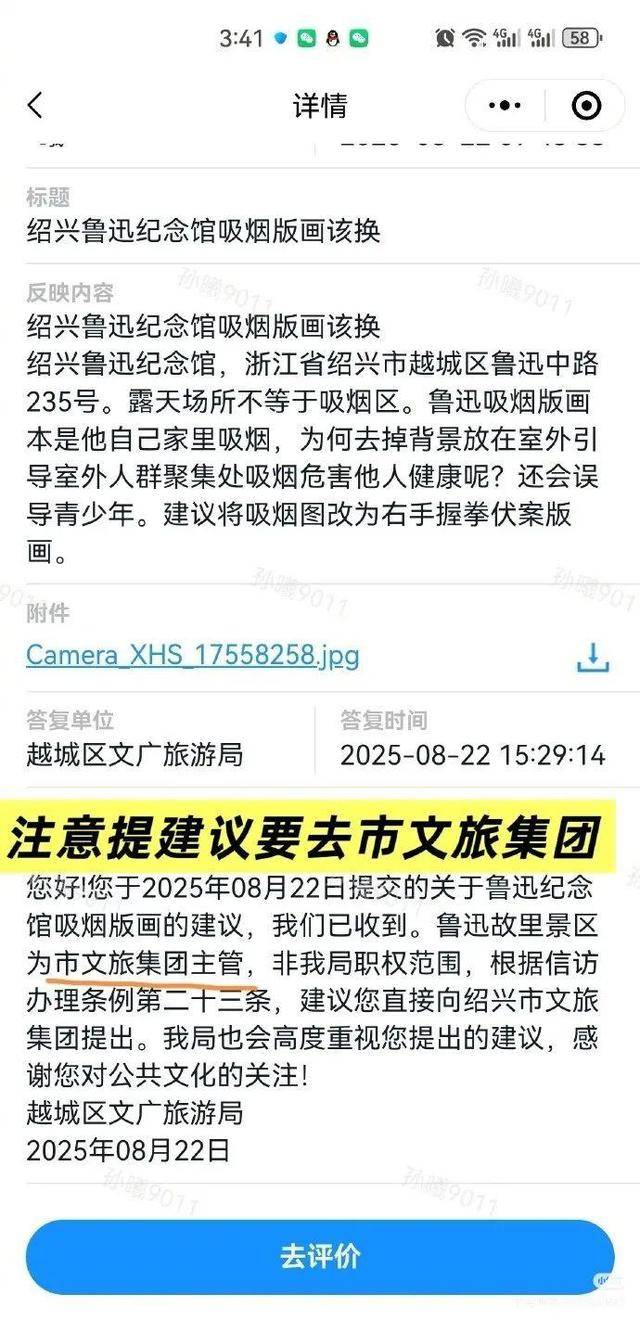

为了让自己的诉求得到重视,孙女士可不仅仅是发发文那么简单。

她先是在 “浙里办” 平台提交诉求,没等到满意回应,又第二次投诉到浙江政务服务网,态度十分坚决。

甚至,她还给出了具体的 “整改方案”,建议把鲁迅夹烟的手,改成握拳的姿势,还称这样 “更能展现积极向上的精神”。

网友争议,扒出女子身份

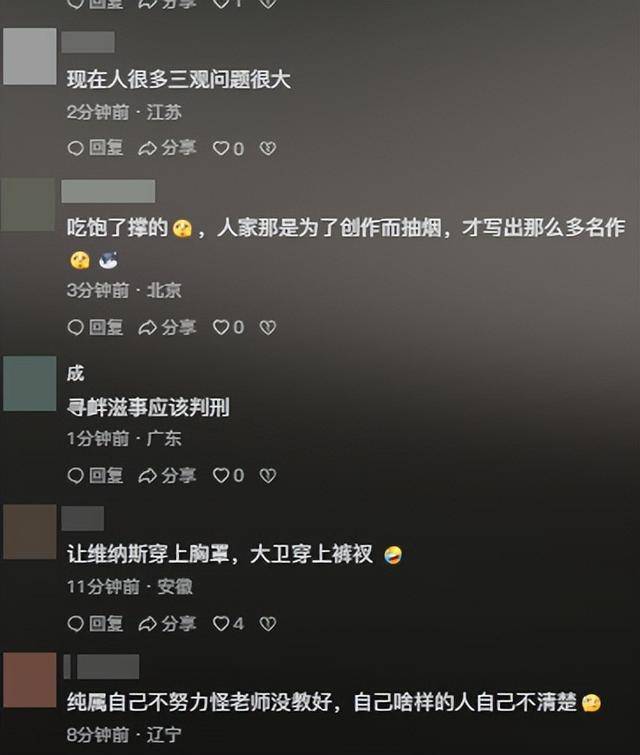

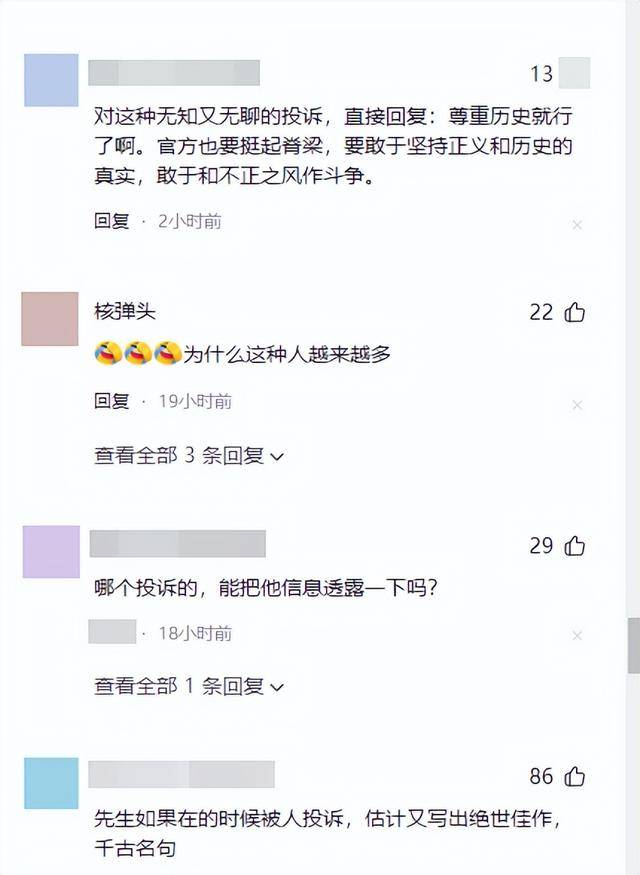

消息一传开,网上立马分成了两派。

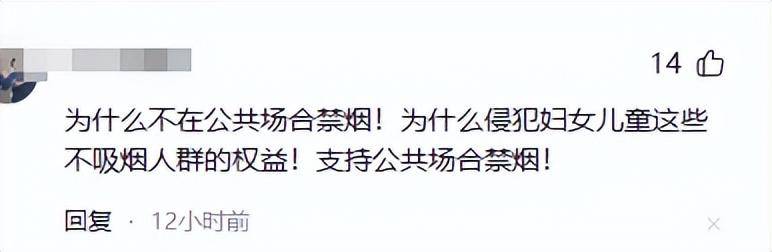

支持孙女士的人觉得,她的出发点是好的:“现在都强调公共场所控烟,青少年辨别能力弱,看到名人抽烟,万一模仿怎么办?谨慎点没坏处。”

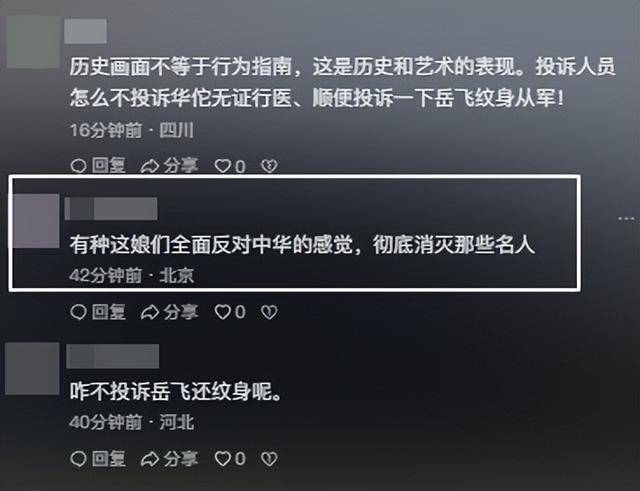

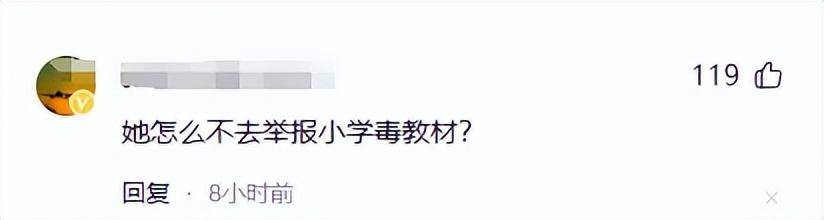

但更多网友是不解和反对,评论区里几乎是一边倒的质疑。

有人说:“这形象都多少年了,怎么突然就有问题了?鲁迅本来就是老烟民,这是历史事实啊!”

还有人拿出鲁迅的文章佐证:“先生自己在《野草》里提过,写累了会点支烟提神。

抽烟是他创作生活的一部分,也是那个年代文人的常见习惯,凭什么要为了现在的标准改历史?”

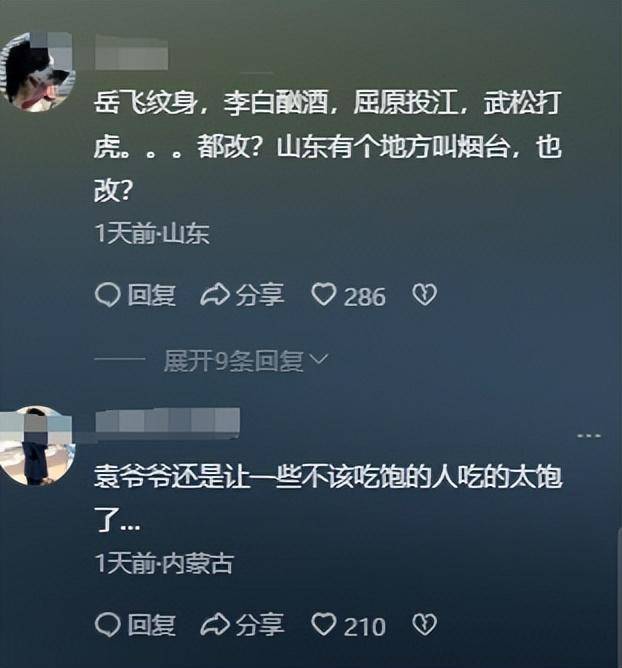

更有人觉得这种 “举报” 太矫枉过正,忍不住拿其他历史人物调侃:

“那李白喝酒要不要被批?武松打虎是不是也算虐待动物?岳飞背后有字,是不是得给他打码?”

甚至还有人翻出早前“毒教材”事件对比,说:“真正该管的教育问题不管,反而盯着文化象征较劲,这思路清奇啊。”

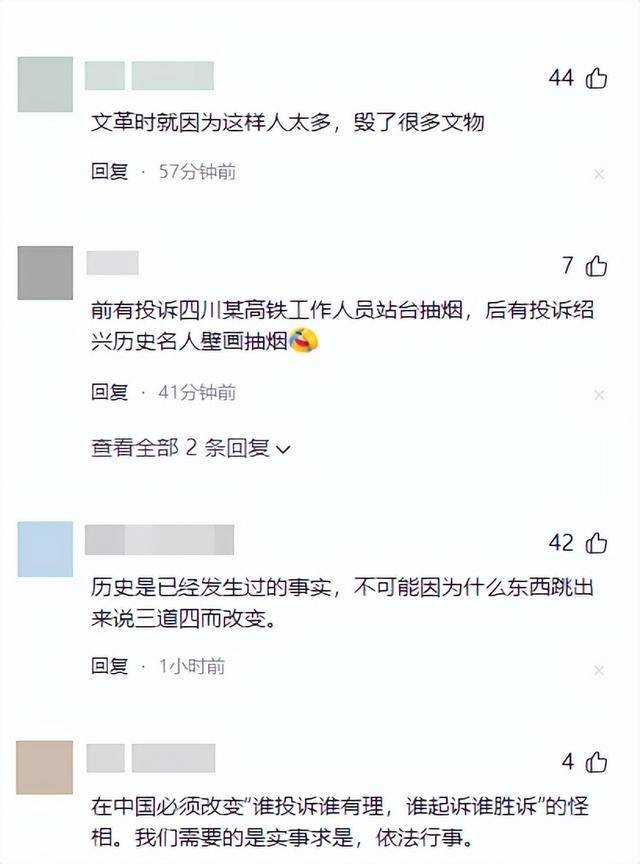

在一片争议声中,不少网友开始好奇孙女士到底是谁,于是便深挖她的身份。

这不扒不知道,一扒还真有新发现。

原来,孙女士并不是普通游客,而是长期活跃的 “控烟志愿者”。

之前她就多次参与公共场合禁烟宣传,还在多个平台发表过控烟相关的言论。

这层身份曝光后,很多人恍然大悟,心想难怪她对抽烟这件事这么敏感。但同时,也引来更多质疑。

“就算是控烟,也不能拿历史人物开刀吧?用现在的标准去要求上世纪的人,本身就不合理。”

甚至有更严肃的猜测出现:这种动不动就“举报”的做法,是不是背后另有推手?

“难道真是境外势力借题发挥,刻意搅乱我们的文化共识?”

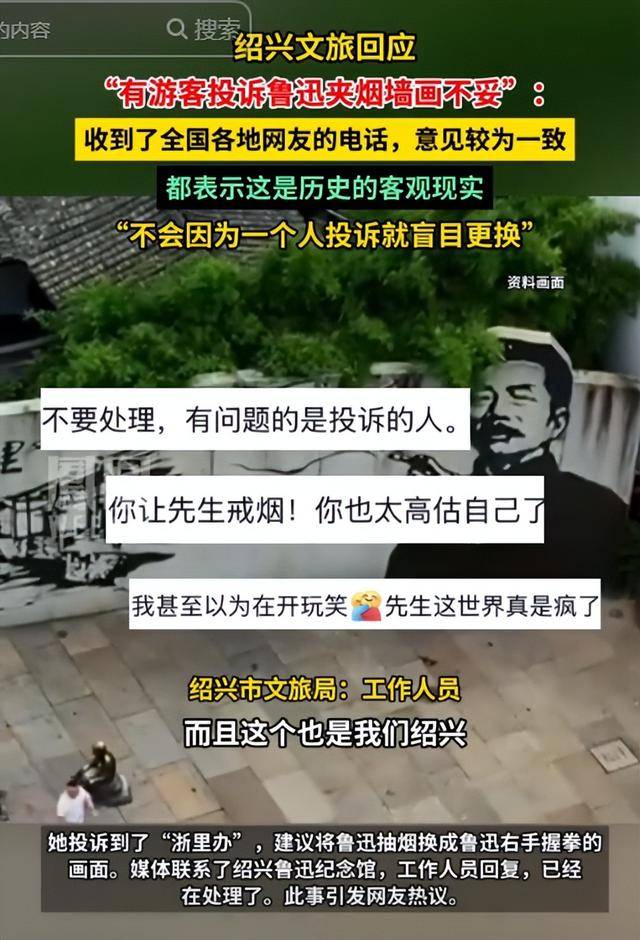

官方回应

随着舆论不断升温,不少热心市民,直接打电话到绍兴市文旅局,想知道官方到底怎么看。

一开始,工作人员的回应都比较谨慎:“我们都听到了大家的意见,最终决策一定会尊重民意、慎重评估。”

同时,文旅局也通过媒体正式回应,表示 “会充分倾听各方声音后再做判断”。

紧接着,8 月 26 日,绍兴鲁迅故里景区也发了声明,态度很明确:

“景区始终坚持尊重鲁迅、尊重历史、尊重艺术,不会轻易改变鲁迅故里在游客心中的既有形象。”

这句话算是直接回应了孙女士的 “整改建议”,也让担心 “墙画被改” 的网友松了口气。

其实回过头看,这件事本身不算大,但背后反映出的问题却值得警惕:

现在有些人为了表达自己的观点,或者达到某种目的,总把 “举报” 当成捷径,甚至动不动就扣上 “道德”“政治正确” 的帽子。

就像这次,明明可以通过理性讨论 “如何引导青少年正确看待历史人物的生活习惯”,却非要用 “举报整改” 的方式,结果引发了更大的舆论对立,还助长了网络戾气。

类似的矫枉过正案例并不少见。

比如此前有地方提议在高铁站台全面禁烟,尽管站台是露天环境,但部分人认为二手烟仍会影响他人健康。

然而,这种一刀切的做法忽视了吸烟者的合理需求,也给铁路部门带来了管理难题。

在动画片领域,这种过度举报的现象也时有发生。

例如,《小猪佩奇》中角色从高处坠落、攀爬等情节曾被家长举报,认为可能误导孩子模仿危险行为。

更有甚者,《熊出没》中光头强的一些日常行为也被指存在安全隐患,导致台词和情节被多次调整。

这些做法虽然初衷是保护未成年人,但过度干预创作自由,也引发了关于艺术表达与社会责任的争议。

我们真正该警惕的,从来不是鲁迅手里那支画中的烟 —— 毕竟那支烟背后,是一个文人在黑暗中思考、在疲惫中坚持的精神;

我们该警惕的,是有人试图用 “一刀切” 的标准,割裂我们与历史的联系,用看似 “正确” 的理由,慢慢消解我们的文化符号。

最后也想问问大家:你觉得孙女士举报鲁迅夹烟墙画,是真的为了青少年好,还是矫枉过正?

免责声明:该文章的内容和图片,均来源于机构官网、媒体网络和第三方平台等公开信息,如有侵权、信息有误或其他异议,请联系本人修改或删除

信息来源

发表评论 评论 (2 个评论)