近日有报道称,有网民在“浙江省民呼我为统一平台”上留言,列举《水浒传》被指污蔑丑化女性、宣扬滥杀无辜等“罪名”,直称其为“毒小说”,并建议相关部门将《水浒传》全部内容从中小学课本和课外读物中剔除,以免青少年受到其“毒害”。

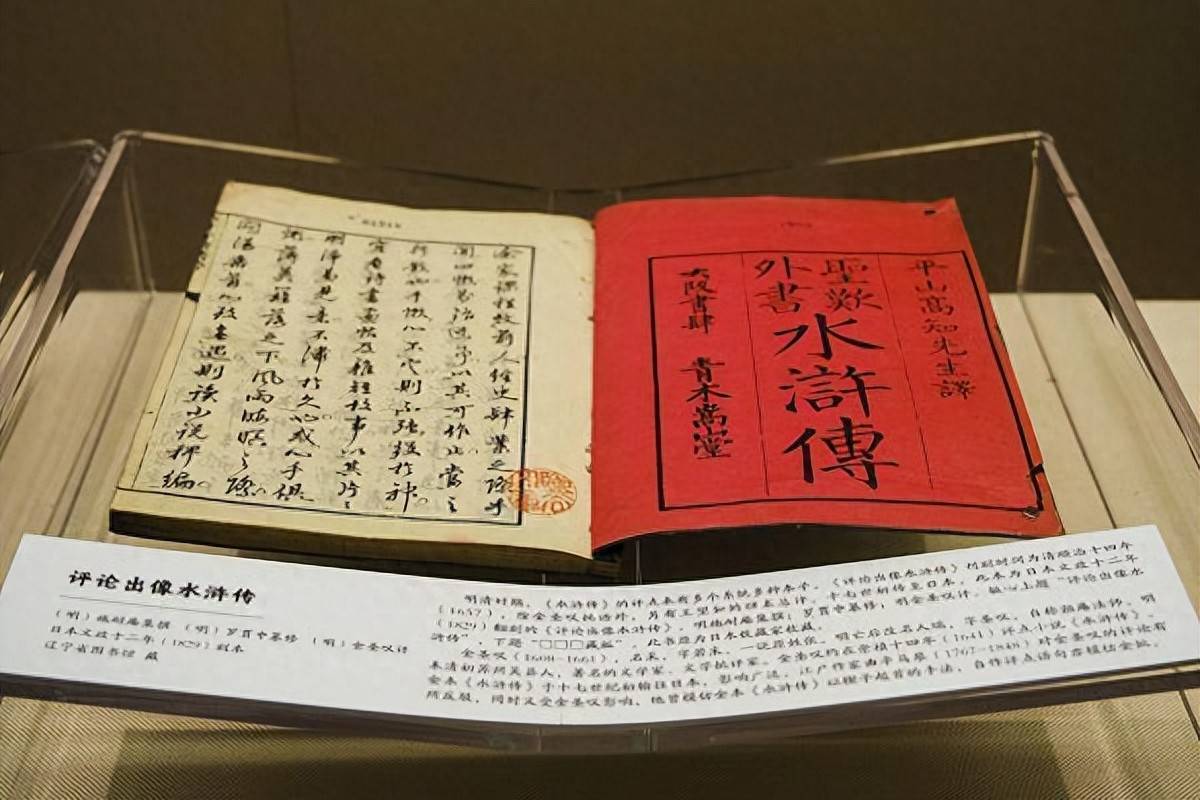

其实,这位网友的建议并不令人感到意外。作为我国“四大名著”之一,《水浒传》自民国时期起就饱受争议,甚至一度被视为“反面教材”而遭批判。

值得注意的是,不同历史时期和社会背景下,对《水浒传》的批评视角虽有差异,但整体而言都较为深刻,因为当时的批评者至少是读过原著的。

然而,随着互联网时代的到来,网络上的许多营销号也开始对《水浒传》进行批判,但这些批判内容变得杂乱无章,甚至荒诞离奇。

相当一部分人实际上并未读过《水浒传》原著,仅凭电视剧或片面文章的观点,就盲目跟风批判。

这次在浙江某平台提出建议的网友,显然受到网络营销号的影响,极有可能根本没有读过《水浒传》原著。

因为这位网友提出的所谓“罪状”与网络营销号为了吸睛常用的论调高度雷同,几乎与民国及建国初期对《水浒传》的批判毫无关联。

说句不太好听的话:这位网友虽然看似极“恨”《水浒传》,但其实根本不了解《水浒传》真正的问题所在!

许多人印象中,《水浒传》似乎满是“坏女人”。

但实际上,《水浒传》中的女性形象并不差,只是“坏女人”写得太出彩,给人留下极深刻的印象罢了。

比如潘金莲,早已成为某种众所周知的象征,她的经典台词“大郎该吃药了”至今仍在网络上流传。

我国俗语说得好,“好事不出门,坏事传千里”,这点在《水浒传》的女性形象中得到了近乎完美的印证。

人们的注意力全被妖艳的潘金莲吸引了,反倒对书中贤良淑德的女性缺乏印象。比如林冲的妻子林娘子,便是典型的传统贤妻形象。虽然出场不多,但刻画得相当丰满。

原著中她初次登场时遭高衙内调戏,写道:

“胡梯上一个年小的后生,独自背立着,把林冲的娘子拦着道:‘你且上楼去,和你说话。’林冲娘子红了脸道:‘清平世界,是何道理,把良人调戏!’”

这段简短描写非常凝练,“红了脸”透露出林娘子端庄拘谨,性格老实。她对高衙内的责问也体现了她的正直。

换句话说,她被欺负却只能脸红讲理。换到现代女性,恐怕早已怒不可遏,甚至爆出口骂人。

在陆谦配合高衙内引开林冲,将林娘子骗至陆谦家中险遭侮辱后,林冲抱着尖刀想报仇,但林娘子的态度却是:

“我又不曾被他骗了,你休得胡做。”

林冲愤怒道:

“叵耐这陆谦畜生,我和你如兄若弟,你也来骗我!只怕不撞见高衙内,也照管着他头面。”

林娘子苦苦劝阻,不让他轻举妄动。

屡遭高衙内纠缠,林娘子心中自然愤怒,但她首要考虑的是丈夫和家庭,个人情绪只能暂时搁置。

后来,即便林冲被逼写休书,当众休了林娘子,她依然理直气壮地反驳:“奴家不曾有半些儿点污,如何把我休了?”

而且即使被休,她未向高衙内屈服。听闻林冲被杀的传言后,她选择自缢,保持了自己的清白与尊严。

这里插一句关于林冲的话题。很多人不理解这个性格温和的林冲为何落草后急于杀王伦,主要原因是林冲想在梁山安家,王伦性格狭隘让他无法安心。

王伦被杀后,晁盖成了山寨首领,林冲安顿下来后第一件事便是派人去东京探望林娘子,想将她接到山上。不幸的是,林娘子已自缢身亡,林冲得知消息时,竟在众人面前泣不成声。

封建礼教要求男子“流血不流泪”,为女人哭泣更是被视为耻辱,但《水浒传》中林冲这一泪水却赢得晁盖等人的怅然叹息。

由此可见,《水浒传》中的贤良女性和好汉一样,受到了应有的尊重。

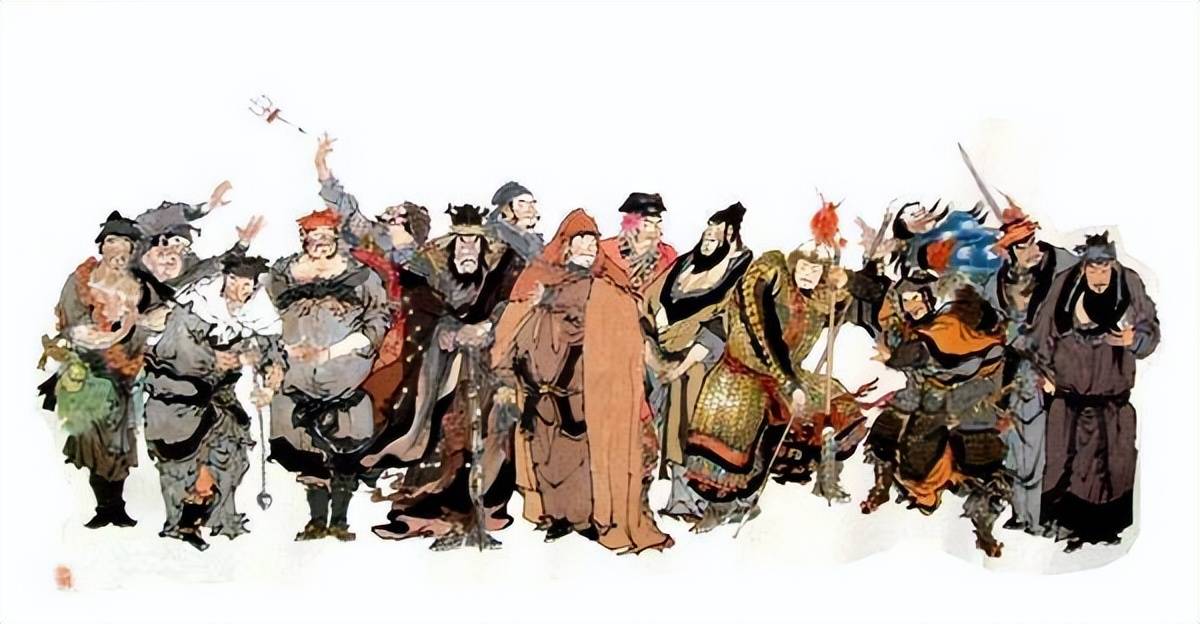

此外,《水浒传》里三位女好汉中,除了扈三娘形象较为单薄,顾大嫂和孙二娘则塑造得非常立体。

特别是孙二娘,她虽然不算贤惠,但在武松血溅鸳鸯楼后,为给武松缝制装度牒的袋子,整夜在油灯下辛勤缝补。

“母夜叉”孙二娘不仅能挥刀动枪,也有如当时普通妇女般的温柔一面。

在古典小说中,女性形象能够比《水浒传》更丰满的实属少见。几千年的男权社会里,女性形象大多负面,尤其是妾室和二婚妇女。

细心观察中国传统戏剧会发现一条规律:皇帝听小老婆必是昏君,财主听小老婆必定败家。

相比传统戏剧和其他小说,《水浒传》能在108将中安排三位女性代表,与男好汉平起平坐,堪称“女权先锋”。

因此,批评《水浒传》“污蔑丑化女性”,本身就是对历史文化的无知和误解。

这话题挺有意思,批评《水浒传》滥杀无辜的观点,大概出自鲁迅。

鲁迅在《流氓的变迁》里评价《水浒传》:

“他们所反对的是奸臣,不是天子;他们打劫的是平民,不是将相。李逵劫法场时,抡起板斧来排头砍去,砍的是看客。”

他还指出,《水浒传》明明写着:不反天子,只反奸臣,受招安后就替国家打别的强盗,不再是“替天行道”的好汉,最终变成奴才。

细心读者从鲁迅这段话里,应该能看出《水浒传》真正的问题核心——好汉们不反天子,只反奸臣,最终归顺招安。

建国初期批判《水浒传》的“投降主义”也正是基于这一点。

然而很多人没抓住重点,反而盯着“李逵劫法场砍看客”这句话争论,实在是大谬不然。

这段话中有两个重要背景:一是李逵的人物定位;二是鲁迅对“看客”的态度。

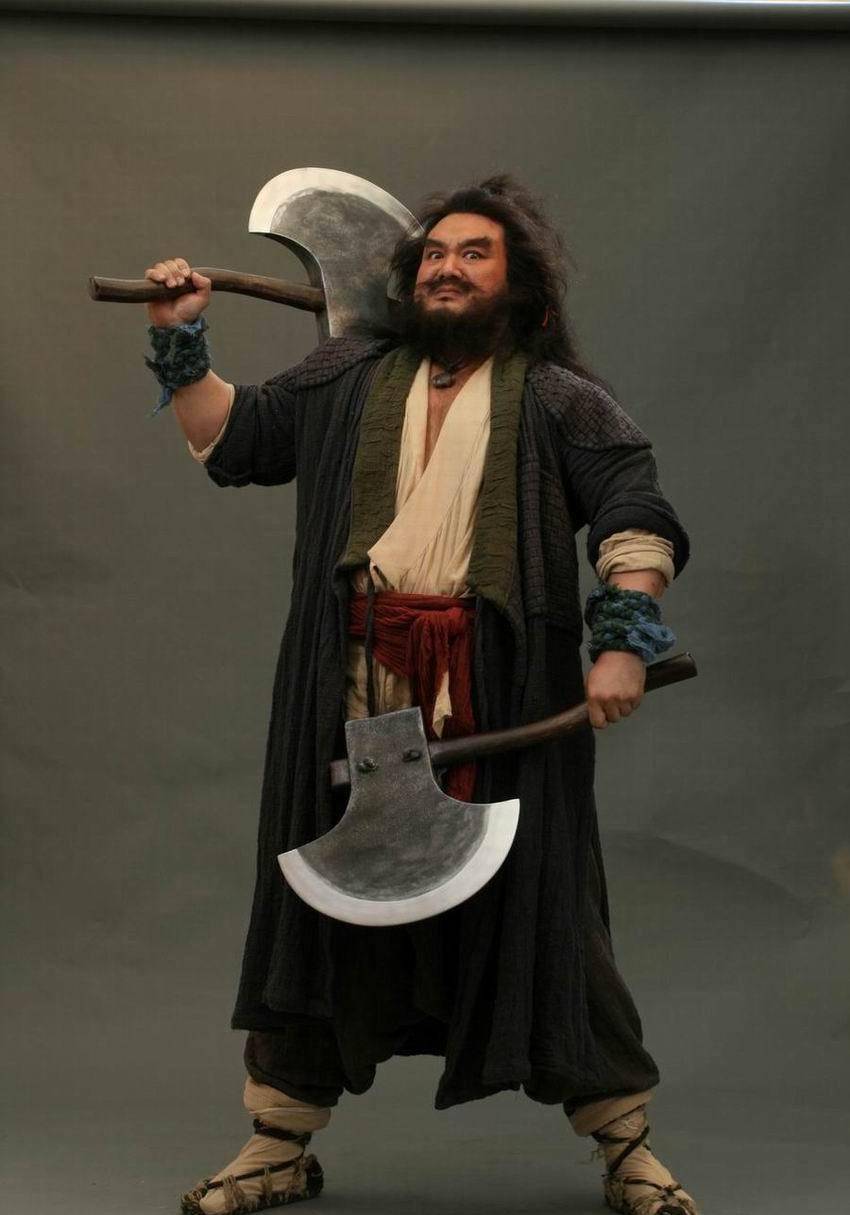

李逵在原著中是怎样的人?

他莽撞粗鲁,胸无点墨且智力有缺陷。简单说,李逵就是个“信球”或“沙雕”。

虽被许多人与《三国演义》的张飞相提并论,但李逵完全不能和张飞比。

张飞是粗中有细的武将,李逵则是粗中带鲁的二愣子。

李逵能在梁山立足,一是因为勇猛,常裸身挥斧冲杀;二是忠诚,对宋江的命令绝不犹豫;三是直率,敢当众批评山寨的弊端。

至于李逵的滥杀无辜,也无可奈何;他几乎是文学史上最早的“狂战士”,一旦冲锋陷阵,不分敌我,乱砍乱杀。

梁山众人其实并不鼓励李逵的这种行为。原著写道:

“这黑大汉(李逵)杀到江边,身上血迹斑斑,依旧乱砍,撞到百姓也砍翻江里。晁盖挺刀喝道:‘不干百姓事,休只管伤人!’”

大家只看到李逵乱砍时的凶猛,却忽略晁盖当场斥责。

“挺刀”这一动作,显示晁盖准备必要时出手制止李逵。

梁山好汉虽身份复杂,流氓盗匪不少,但整体而言,他们是为生活所迫,对无谓滥杀持反感态度。

书中梁山屡次以“捕盗”为名出动,路上几乎不伤百姓,纪律甚至比正牌官军严格。

攻破城池后,梁山并不屠城劫掠,而是发榜安民,维持秩序。

如宋江率队攻打青州时,原著写道:

“宋江急令,休教残害百姓,且收仓库钱粮。”

无论晁盖还是宋江,能约束部众时,都会尽力防止伤害无辜。

梁山好汉虽有缺点,却非魔鬼恶棍。他们身处时代环境,要与贪官污吏抗争,暴力是必然选择。

不杀人不使用暴力,只能眼睁睁受欺凌,难道只能画圈诅咒或磕头认输?

鲁迅在《流氓的变迁》中对李逵的批评重点是他最终“做了奴才”,对砍“看客”的意见并不强烈。

有人可能难以理解,鲁迅为何对“看客”群体态度如此严厉。

他在《呐喊》自序中评价:“凡是愚弱国民,即使体格健壮,也只能做毫无意义的示众材料和看客,病死多少不必为之悲哀。”

直白地说,“看客”在鲁迅心中是被李逵这样莽汉当作“材料”乱砍,死了都不值惜。

这话虽扎心,却也反映了历史的残酷:看客们面对不公选择沉默,甚至盲目随波逐流,缺乏应有的觉悟。

鲁迅对看客的“爱之深,责之切”,毕生都在努力“骂醒”他们,但成效有限。

客观说,《水浒传》确实暴力,但这是写斗争的小说,不描写暴力就失去其魅力。

《水浒传》的形成,和最近火爆的电影《满江红》所反映的时代背景有相似之

发表评论 评论 (3 个评论)