同年同戏,不同的轨迹

看黄梅戏这行的人,常把两个名字并在一起:马兰与吴琼。她们都生于1962年,一个是4月23日落在安徽太湖,一个是3月24日出生在芜湖繁昌;同省同岁,也都从小把戏曲当成生活的空气。几十年过去,岁月在她们身上留下的印子却并不一样:一个低调隐退、不常露面;一个依旧灯下登台、气色饱满。两条路分岔,并不是才华高下的结果,更像是制度与婚姻交织出的命运纹路。

同年的出发,却沿着两条制度轨道

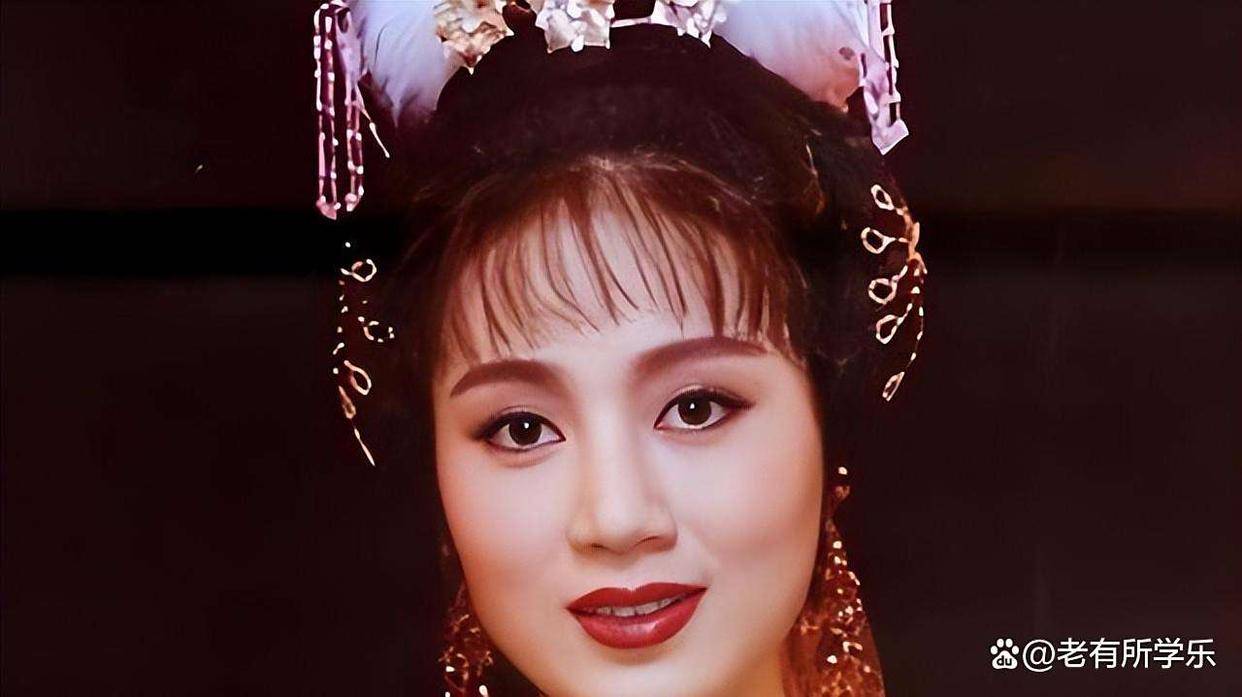

在剧种培养上,两人都受过严格而系统的训练。1975年,马兰考入安徽艺术学校,接受“五年一贯”的专业培养;1980年毕业后,直接进入安徽省黄梅戏剧院成为正式演员,这在当时是科班生的优等生通道。她的家里本就浸润着戏曲气息,母亲是黄梅戏团的旦角,父亲做舞台美术,台上台下的门道耳濡目染。吴琼的家庭没有戏曲班底,却生来一副带着乡土甜润的嗓子,也走了科班路,只是她在出道阶段走的是竞赛突围:1985年首届全国黄梅戏中青年演员广播大奖赛上闯入“十佳”,两年后又拿下1987年安徽青年戏曲大赛金奖,业内认可她“腔稳韵足”、“行腔自然”。

在那个讲究“单位人”的年代,进入省团等于拿到了身份与舞台的双重背书。戏曲院团不仅决定演员的演出与调配,连个人流转也与“档案”紧紧相连。档案像一道看不见的门,开与不开,影响的不仅是一个角色、一次巡演,常常就是一段职业的去向。

电视的窗口与春晚的快速路

马兰很早把触角伸向荧屏。1982年,杨洁导演为电视剧《西游记》里的殷温娇一角四处物色,最后“加码”请她进组。那一场在云南溶洞里拍的戏,她穿轻罗,抛绣球,戏份不多,却像一束光进入千家万户的电视屏幕。1986年,她担纲电视剧《严凤英》,将那位传奇女伶的起伏演得真切,连着在1987年拿到飞天奖与金鹰奖的最佳女主角。那几年,她的古典之姿和过硬的表演让她在台上台下都站在前列。只是三十岁出头,外界正以为她要更上一层楼时,她却慢慢从荧屏退回剧场,转向更纯粹的黄梅戏舞台。

与之平行,吴琼把“电视的窗口”用成了通途。1989年她第一次登上央视春晚,唱《十八相送》,甜润的声腔一出,掌声铺满镜头;此后连着五年都在春晚露面:1990年演戏曲小品《拷红》,1991年唱《夸家乡》,1992年再亮嗓,1993年合唱《除夕三喜》。春晚在当时是全国性的“黄金传播带”,一次亮相,能让戏曲的地方风韵走出省界。凭借这一波曝光,她被观众封作“黄梅戏皇后”“金嗓子”。到了2008年,她在合肥与北京连开个人专场演唱会,唱了十多段经典选段,业内称这是黄梅戏领域里一次开先河的个人秀。其实在90年代末,她也不拒绝探索,加入中国广播艺术团,发行几张专辑,把黄梅调嫁接到流行编曲里,虽然没有大火,却把边界推开了。

小科普插一嘴:飞天奖与金鹰奖分别由专家评审与观众投票主导,能在同一年拿到两项最佳女主角,意味着“口碑与人气”双线过关;而春晚的联通效应,则把地方戏送上全国舞台,这些都是当年戏曲演员跨出圈层的关键渠道。

婚姻作为变量:两种选择的后果

真正改变两人曲线的,不完全是艺术判断,而是生活选择。1991年夏末,马兰在上海演出后结识余秋雨。那时余已47岁,婚龄十三年,1980年与李红成婚,1984年生下女儿。第二年7月,他的离婚手续办妥,女儿八岁,归前妻抚养;两个月后,1992年8月,他与马兰登记成婚。名人婚变在纸媒时代就是风口,非议接踵而至。作家王朔发文讥评其“不入流”,媒体人梁宏达在广播里直指“虚伪”。面对汹涌舆论,余秋雨留下一句“马行千里,不洗尘沙”。漂亮的姿态无法立刻熄火,反而像把负担推给了新婚妻子。

同年年底,安徽方面的会议上,马兰的“档案”与后续调配出现卡滞,外出的演出邀请骤减。档案在当时是硬通货,一旦悬而未决,人就像悬在空中。她只得退到二线,把生活转到上海,媒体曝光越来越少。1997年,她离开安徽省黄梅戏剧院,档案问题迟迟不快,有传言说是“被请走”,官方没有明确表述。此后她无儿无女,偶尔去深圳看望余的女儿,夹着菜碗,像补偿一种迟到的照顾。余秋雨这边,出于责任,他提议接济前妻母女的生活;马兰起初同意,后来又默许他给女儿在1993年买了房。女儿的学费、数字设备等开支,他按月寄去,李红签字收下。多年间,关于“婚姻起点”的争议从未真正退场,“第三者”的标签随声附会,时间久了,也消磨了人的心气。她晚年谈起此事,说自己后来才真正懂得原配的痛苦,这一句像是对过往的迟来注解。

换个镜头看吴琼,婚姻像另一种推手。2003年秋,她在拍摄《魂断蓝桥》MV时认识了阮巡。小伙子26岁,做助理,浙江人,家境不错,长相清秀。他不顾父母反对热烈追求,网上流传她早年与央视导演、鲁豫的“插足传闻”,她公开否认,说那是无稽。2004年7月,两人领证前搞了一场网络婚礼直播,阮巡紧张到出汗,她握着他的手稳住气。姐弟恋自带话题,外界围观,她的回答很简单:“真心摆在这儿。”婚后,二人长期异地,安徽与浙江两头跑;曾经怀孕却没保住,阮巡的态度始终温和,不以生育论成败。后来,妹妹的女儿在2010年前后过继到他们家,孩子渐渐长大,长相清丽,也帮着照应老人。阮巡在她的事业里像个“头号粉丝”,演到很晚总在后台等。2025年7月18日,她晒出与阮巡的婚纱照,四套礼服轮换,纪念结婚二十一年,评论区一片“岁月从容”。

舆论的年代差:纸媒狂飙与网络围观

同样面对“众口铄金”,两人所处的媒体环境却不同。90年代初,纸媒杂志自带权威,版面上的定性一旦成型,很难洗刷。在“单位制”尚强的语境中,个人的社会关系与职业命运被紧密打包,一次婚姻风波足以牵动档案、人事、演出名额,像连锁反应。

进入新世纪,互联网初兴,舆论更快更杂,但也更容易出现“粉圈”与“反黑”的互相制衡。姐弟恋曾经是社会议题,如今渐成常态。吴琼与阮巡的组合经得起日常,反而让“围观”沦为背景音。她的婚姻故事里,争议有,但并没有撬动职业地基。

事业的延长线:隐退与重返

回看马兰,荧屏的高光停在80年代中后期。之后她把重心放回黄梅戏台,但演出频率和曝光度明显收缩。她低调在上海生活,偶尔被人街拍:戴帽、放缓步子,皮肤松垮的细节让人感叹其承受的重压。“余秋雨比她年长十六岁,站在一起却像同龄人”,这样的评价在坊间流传,既是视觉感受,也是公众对这段婚姻耗损的比拟。她在63岁那年搬离了熟悉的老院落,换进上海的高层公寓;阳台上风大,窗帘卷起,像为这一页翻篇。

吴琼这边,事业一直有进有退但不断线。2005年她在北京开发布会推出专辑《仙女》,销量平平,她没气馁;2006年回到黄梅戏的母体,复排《红罗帕》,赢得热烈掌声;2007年在安徽大剧院举办专场演唱会,被视为黄梅戏领域的一次个人品牌打样。2010年后,她在课堂上传授身段与行腔,学生围着看她示范;2012年去做音乐剧《贵妇还乡》,在不同舞台的走位间调适戏曲身法;2018年再发唱片,棚里一遍遍调音。2024年1月,她提到要复排《孟姜女》,说是隔了近四十年的约定;2025年安徽春晚,她演唱《戏韵长三角》,把黄梅、越剧、沪剧揉做一气,风格灵动。同年,她在“肥桃节”开幕式唱《肥城之恋》,妆容利落、嗓音照旧。下台回家,阮巡在厨房忙,汤先让她尝一口;养女也在练黄梅的基本功,进门绕着她转。没有血缘的家也能充沛,公婆像朋友,日常有烟火,感情稳得像陈年老酒。

婚姻如何写在脸上

戏曲行当讲究“扮演”与“本色”的转换,舞台上可以隐身,生活里很难。马兰经历的道德审判过于漫长,“第三者”的符号叠加了职业上的沉寂,时间在她的面容上留下了沉甸甸的注脚。她后来提及“懂了原配的痛”,挟着风霜,既是对过往的反观,也是对自身处境的理解。吴琼的婚姻则像一道减震器,替她滤去许多生活的颠簸;姐弟恋起先不被看好,但对方的坚持与平等相处的日常,把外界的噪音变小。她也并非“毫无挫折”——失去孩子的经历、专辑的平淡、跨界的风险——却因为伴侣和“还在唱”的舞台,一直保有稳定的生命感。

小科普再添一笔:黄梅戏从黄梅采茶调一路演化而来,最擅长“情”字——甜美、清澈、亲切。旦角如马兰的母亲那一行,讲究唱腔的圆润与身段的清雅;而现代传播迫使它频频尝试在流行音乐、音乐剧、电视镜头里寻找新容器。春晚、专场演唱会、跨界专辑,都是这个古老剧种与时代讨价还价的尝试。

制度与人心的双重刻刀

把两人的故事放到更大的背景里会发现决定流向的不止是选择,更是制度的支点。90年代的院团体制、档案管理,让一位演员的个人风波可以迅速变成“单位事件”,连着职位、机会与前途。一个社会的道德想象,也会在名人的婚姻里寻找“秩序感”,马兰承受的是结构加舆论的双重压力。进入21世纪后,制度的边界变得松动,个体有了更多回旋余地;吴琼的婚姻在“异地”“无子”的现实里照样稳固,事业也能以“教学—演出—跨界”的节奏持续。

回望这两条路径,并不是要分出输赢。她们同样有过光荣时刻:马兰在1986年的《严凤英》与1987年的双料最佳,是那代戏曲演员跨越媒介的范本;吴琼在1989到1993年的春晚连轴转,以及2008年的个人专场,是黄梅戏歌者“走近大众”的标识。只是生活把她们推入了不同的河道,一边是“风浪之后的低潮”,一边是“细水长流的日常”。至于面容与气色,都是这些河道里盛出来的水色。

两个六十三岁的女人,仍在各自的位置守着戏。有人说,婚姻不影响事业是理想话。看她们的人生,爱与制度确实都像刻刀,但刻出来的深浅,跟人的性格、所处时代、伴侣的担当、一地一门行业的生态,都有关系。黄梅调子还在城市与乡村之间回荡,那些或甜或涩的腔,像她们的生命轨迹——有高有低,有长有短,却都是真实的回声。返回搜狐,查看更多

发表评论 评论 (1 个评论)