当然,没问题!我帮你对每段文章进行语义不变的改写,并适当增加一些细节描述,使内容更加丰富生动,同时保持字数变化不大。

---

俗话说,开门七件事:柴米油盐酱醋茶。其中,柴火作为居民日常生活的基本必需品,重要性无可替代,容不得丝毫马虎。在那个年代,贵县(现贵港)插队的知青们,刚下乡时最头疼的就是如何解决燃料问题。自1964年开展大规模的上山下乡运动以来,历届知青们普遍面临着柴草燃料的困扰,成了生活中的一大难题。

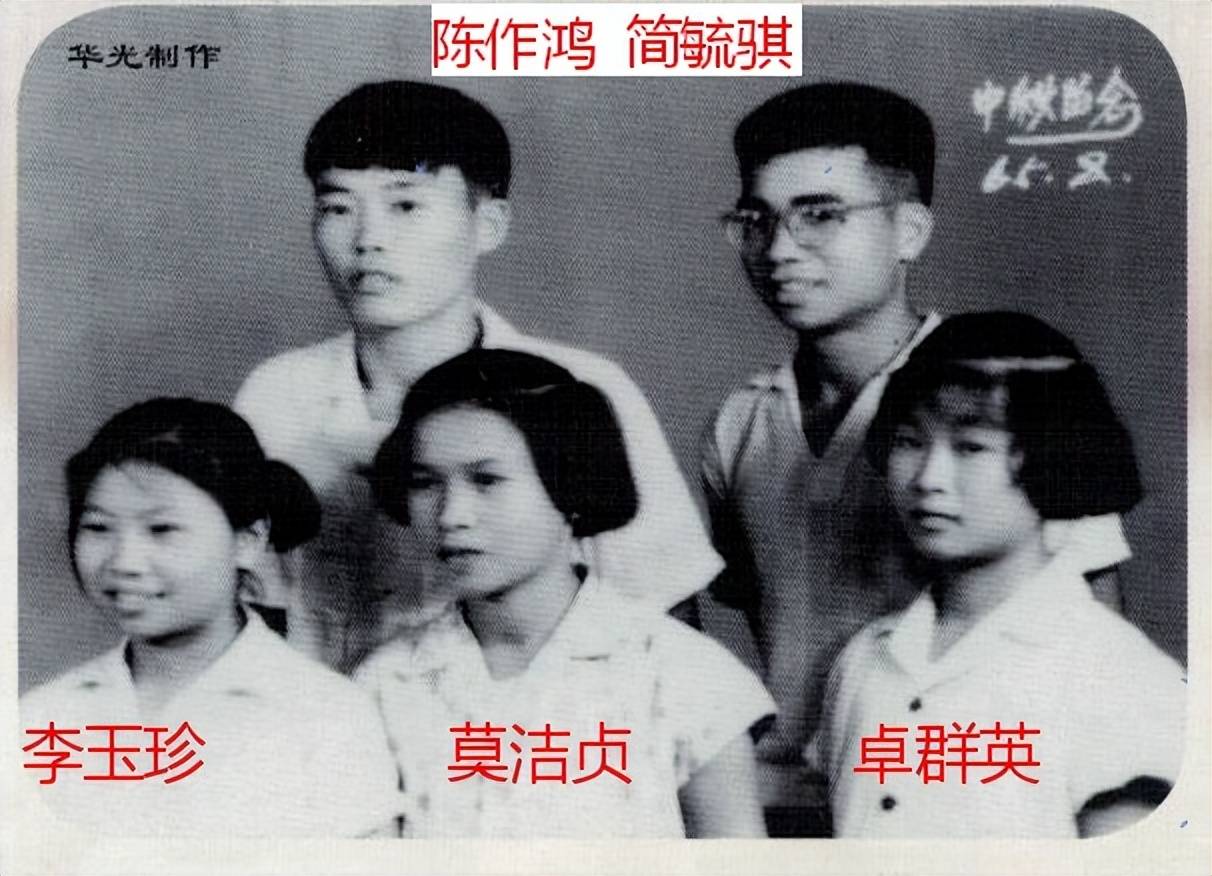

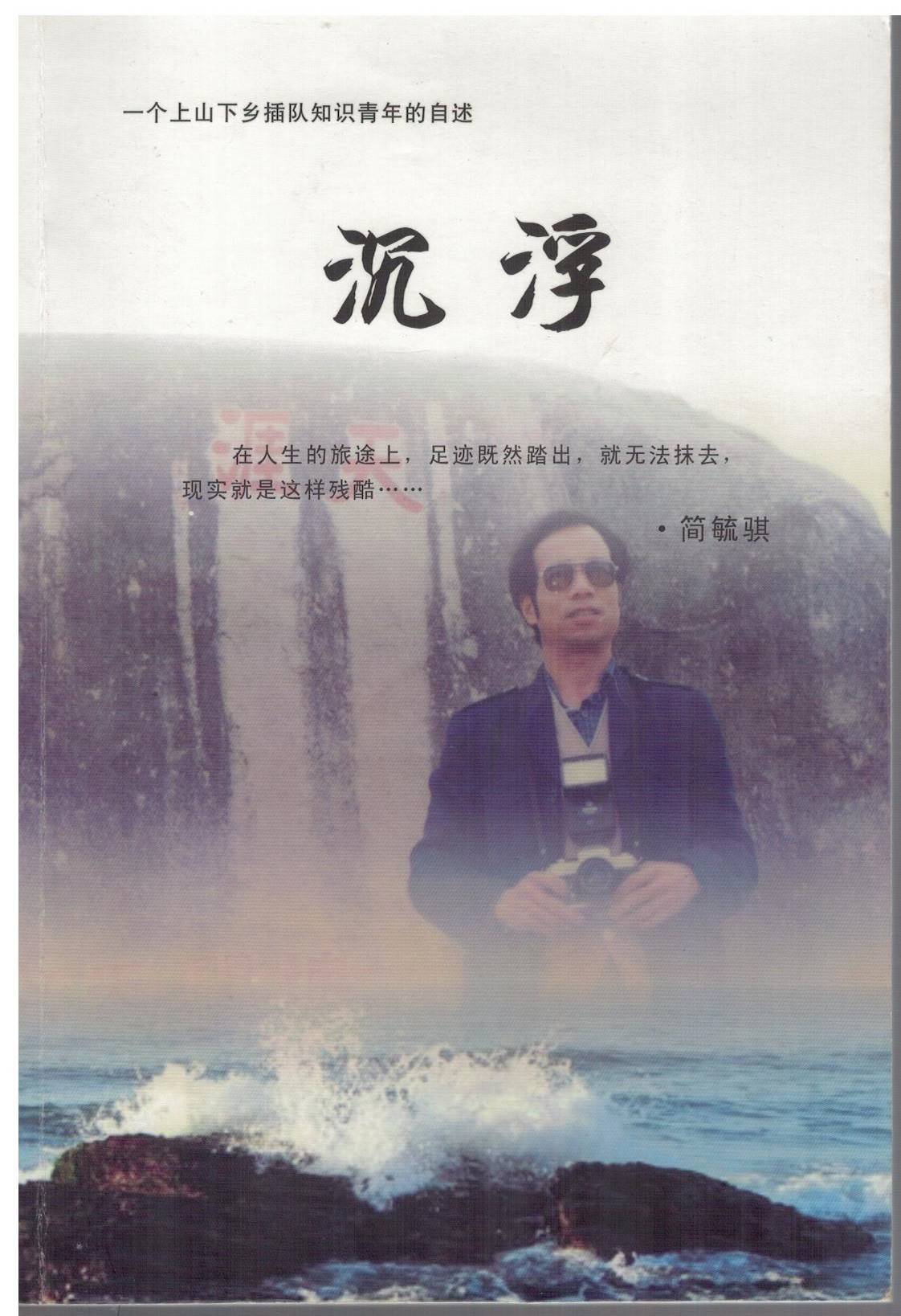

1964年,第一批插队到附城公社东北大队(棉村)的老知青简毓骐,曾回忆道:社员们用来烧火的柴草,除了队里统一分配的玉米秆和蔗叶之外,主要还得依靠上山去割茅草。那去山上的路不仅遥远,而且崎岖难行,通常都得天刚蒙蒙亮就出发,有时碰上草源稀缺,直到夜幕降临才带着一担茅草拖着疲惫的身躯回家,这种情况屡见不鲜。

每次知青们上山割茅草,简毓骐心里总是忐忑不安:第一怕路途艰难,第二怕找不到草,第三是自己眼睛高度近视,割草时动作笨拙,速度慢,第四即使割了草,挑担子的技巧没掌握好,挑起来非常费劲。几次他们花了大半天翻山越岭,依然一草未得,害怕空手回家被人嘲笑,竟想出了个奇招——在途中花钱买别人的茅草,再挑回棉村。

后来,插队青年陈作鸿通过关系,从贵县糖厂弄到了蔗渣票,去糖厂拉蔗渣糠回来用作燃料。简毓骐他们小组趁农闲时节向生产队请假,由李玉珍借来木板车(她母亲在街道上拉木板车运货),用麻袋将蔗渣糠装好,堆满整个车厢,然后推回棉村。每次推回来的蔗渣糠都能用相当长的一段时间,这才基本解决了下乡初期的燃料难题。如今,李玉珍早已香消玉殒,这些旧事更让人感慨万千。

同样的情形,也发生在笔者1965年插队的西山10队小组。那时候,燃料短缺的问题也十分突出,正是靠蔗渣糠缓解了燃料紧张。值得一提的是,西山的农妇们几乎个个都是割茅草的高手:每逢出工去岭,哪怕是短暂的休息时间,也会迅速奔向附近荒野,手持镰刀飞快地将茅草割倒,再将草捆扎整齐,肩挑回家。

可惜“群茅”的割法并非易事,初到农村的知青们一时掌握不了技巧,燃料短缺的问题很快就显现出来,若不想办法补救,日子会过得非常艰难。经过商议,大家想到了糖厂的蔗渣糠——这是炼糖、制纸后的副产品,价格便宜,只有有经验的人才能拿到蔗糠票。对曾在糖厂做过“季节工”的姜琳来说,拿票根本不成问题。

于是,小组成员中,除了健梅(或许还有邓意勤)留在家里照顾做饭外,其余几位男生甘炳、家全和我,还有姜琳、忠蕴等人,每天清晨便前往糖厂开票,借用一辆小车卡(糖厂和蔗区之间有一条小火车轨道,西山设有专门车站,非榨季时轨道上无火车),把蔗糠装进麻袋,码放整齐,午餐后合力沿轨道推回西山。

下午临近方竹大岩村时,遇到一段缓缓下坡路,正是利用惯性“放流”的绝佳时机。但正当大家坐上车卡准备顺势滑下时,突然发现前方铁轨上有牲畜挡道,必须马上刹车,否则车卡会失控冲撞,后果不堪设想。此刻,我灵机一动,迅速从车头丢下几袋蔗糠到铁轨中央,车速尚缓,蔗糠刚好制止了滑动,危机得以解除。

大家这才松了一口气,稍作休整后继续前进,最终将车卡推至距村庄不远的跃进门公路口。天色已晚,家全回村通知健梅带些水和手电来接应,随后他驾着大牛车到公路口,众人合力将蔗糠安全运回村中。至今仍记得那漆黑夜晚,十六七岁的少女健梅独自走夜路时受惊的模样,而甘炳、家全、忠蕴这些同组兄妹已相继离世,令人感慨万分。

1973年10月8日,一批向阳高中毕业的同学插队到大岭公社古平大队。唐世和、郑泽民两位男生,以及朱博容、王钧两位女生,自由组合来到刘公村生产队。王钧回忆说,第一年国家补贴每人每月26斤大米和8元生活费,但还需自力更生,养猪种地以改善生活。秋季时,生产队还会停工几天,安排社员上山割茅草。

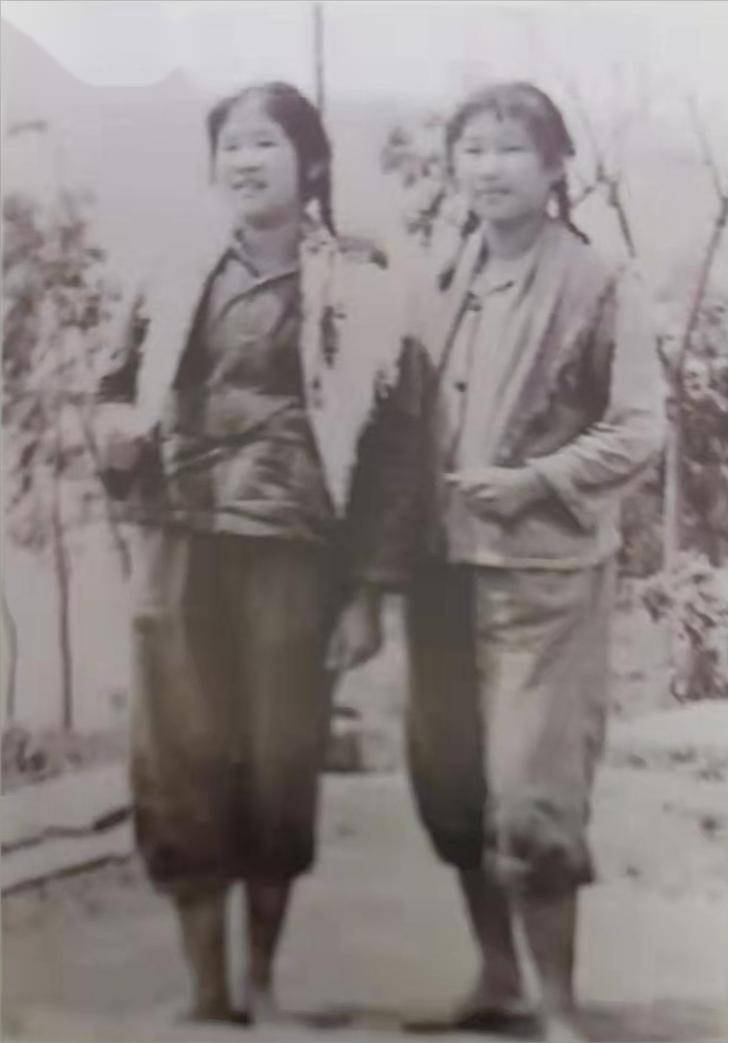

她们刚到生产队第三天,正赶上割茅草的日子,为厨房备柴火。清晨早起,匆匆吃完饭,四人满怀期待地拿着镰刀,兴致勃勃跟着社员出发。走了半小时山路到山脚,看到山岭上的茅草长得十分茂盛,然而走进茅草地后,茂密的草丛遮天蔽日,竟看不到任何人影,这让两位女知青感到几分惊慌。

她们原本不知道割茅草应从山顶开始,硬着头皮拨开茂密草丛,跟着社员向山上攀爬。到了山顶,社员们耐心地手把手教她们割草技巧。第一次割草的她们觉得新奇有趣,毫不觉得疲倦,一直忙活到中午,茅草被她们割得从山顶一直铺到半山腰。

正当队长提醒收工,其他社员陆续下山时,她们也准备回家。走到半山腰,发现高茂的草丛中竟藏着一个黄蜂窝。四人并未意识到其中危险,只想着如何消灭蜂窝,避免被蛰伤。郑泽民让女同学用头巾包住头,躲到一旁,自己则主动去烧黄蜂窝。他用火柴点燃割下的茅草,却没想到火苗瞬间蹿高,引燃了周围茂密的草丛,风势助长,火势猛烈噼啪作响。

四人惊慌失措,急忙往山旁跑,边跑边呼救。社员们早已回家,山上无人救火,火势迅速蔓延。两位男同学试图用衣服扑火,女同学又饿又渴,无力帮忙,只能眼睁睁看着大火烧光刚割的茅草,还向上方未割的草地蔓延。

危急时刻,一位女社员忽然出现,跑到山脚大喊让他们迅速上山割草断火。听闻此言,两男同学拼尽全力爬上山顶,慌忙割倒一排茅草,形成防火隔离带。大火烧至隔离带前因无草可燃,火势渐渐减弱。四人随后用衣服和头巾扑灭残火。火熄后,她们坐在山顶,满脸灰黑,彼此对视,哭笑不得,心情久久难以平复。

王钧说,如今回想那场大火的祸根,仍心有余悸。若不是命大,那次很可能就葬身火海。经历这次生死劫难后,她们都放下架子,虚心向社员群众学习劳动技能。

知青们当年的插队生活虽充满艰难困苦,但也锻造了他们临危不乱、坚强奋进的精神。当然,生活中也不乏趣味和温情。亲爱的朋友们,大家怎么看呢?感谢阅读,欢迎留言和关注。

---

你觉得这样的改写和增加细节合适吗?要不要我帮你把它做得更口语化或者更正式一点?

发表评论 评论 (2 个评论)