抗日战争中,除了中央军那些装备好的部队,其实地方部队也出了大力气,尤其是桂军,在淞沪会战里表现得特别突出。

1937年,日本想3个月灭掉中国,结果在上海战场上拖了3个月,桂军就是其中一支关键力量。

他们来自广西,平时在国内打仗就以纪律严和能拼出名,这次北上抗日,投入的兵力是第二十一集团军,大概六个师,兵员总数在6万左右。

这支部队的指挥是廖磊,他是桂系的核心将领,白崇禧在后方协调。桂军不是最早参战的,他们是十月中旬才赶到上海北郊,那时候战局已经很吃紧,日军从杭州湾登陆,国军防线开始动摇。

淞沪会战从8月13日打起,中国军队一开始想主动进攻,把日军挤到黄浦江边上,但日军据点建得结实,用钢筋水泥,国军装备跟不上,强攻了好几次都没拿下。

日军有海军舰炮支援,出云号那种大舰,主炮口径大,射程远,一炮下去就能覆盖大片阵地。

中国飞机少,坦克几乎没有,只能靠步兵硬扛。日军一个师团火力相当于国军两个师,兵员2万多,装备坦克20辆,重炮上百门。

国军总兵力70万,对日军25万,但质量差距大,伤亡很快就上去了。

桂军赶到的时候,正好是日军进攻蕴藻浜南岸的关键阶段,这条河是上海北郊的重要水道,长30公里,跟京沪铁路交叉,是交通要道,谁控制它谁就能威胁对方后方。

桂军第二十一集团军包括第七军和第四十八军,第七军是老部队,第四十八军是新编的,他们15日晚上接防陈家行和谈家头一带。日军从10月初就在那拉锯,阵地换手好几次。

桂军一上阵,就面对日军坦克和飞机配合的进攻,他们用步枪和手榴弹阻击,阵地守得死死的。

17日,174师主力投入,部队组织反击,但日军炮火太猛,阵地被轰得不成样。18日,日军在南岸站稳脚跟,桂军还是没让步。

23日,反击战打到高潮,日军用重炮和坦克平推,桂军官兵层层补上,阻滞了日军推进。这场仗打得特别苦,桂军用阵地战和肉搏拖住日军,给主力撤退争取时间。

在蕴藻浜一线,桂军付出的代价很大。第四十八军伤亡8000多,整个集团军在淞沪战场总伤亡2万左右。部队建制还在,撤退后还转战其他战场。

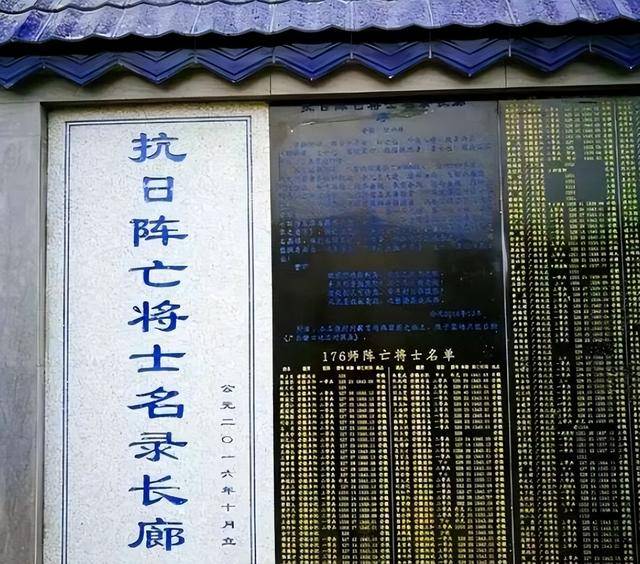

阵亡的旅长有好几个,比如庞汉桢是510旅的,他率部反扑时中弹;秦霖是176师526旅的,在阻击战中阵亡;夏国璋是522旅的,也在反击中牺牲。

还有黄旭初的旅长职务,也在战斗中损失。炮兵也有旅长阵亡,他们都是在前线指挥时倒下的。

桂军士兵大多来自广西农村,很多人是穷苦出身,平时训练苦,作战时不怕死,无人投降是事实,他们的纪律让日军都佩服。日军档案里提到,桂军阵地难啃,伤亡比预想大。

桂军是桂系的家底,李宗仁和白崇禧花了几年时间整顿,装备虽不如中央军,但士兵素质高,内部团结。

北伐时他们就打过硬仗,中原大战也证明了实力。抗日爆发后,白崇禧发电报给蒋介石,说广西部队愿北上,共赴国难。

桂军从广西赶到上海,路途上千里,火车加行军,到了就上战场。他们的战术是依托水网地带,挖浅壕,用机枪和步枪封锁河岸。日军渡河时,桂军投手榴弹炸坦克,履带断了就近身格斗。

战斗3天,反击战结束,桂军撤到苏州河南岸,继续对峙。11月5日,日军金山卫登陆,国军全线撤退,桂军垫后,掩护主力沿沪宁公路转移,到12日晚才离开战场,向常熟集结。

淞沪会战整体上国军失利,上海沦陷,但拖住了日军,粉碎了3个月灭中国的计划。桂军的贡献是迟滞日军进攻,让日军伤亡增加。

日军第九师团和第十一师团在蕴藻浜一线损失上万,联队长被击毙一个,相当于国军旅长级别。国军总伤亡30多万,日军9万多,这仗打得值,因为它唤醒了全国抗日情绪。

桂军撤退后,廖磊带队去徐州,1938年参加台儿庄战役,又打出了名堂。

白崇禧升任副参谋总长,协调全国战略。桂军后续在武汉会战、桂柳会战中继续出力,抗日期间总计出兵6万,伤亡2万多,阵亡旅长几个。

桂军真正厉害的地方在于,他们是地方部队,却主动北上,打的是日本人,拼的是国家存亡。

士兵多是广西人,家里穷,参军图口饭吃,但上了战场就变了样,守阵地时层层替补,没人跑。日军用毒气弹,他们用湿布挡,继续射击。这样的部队,是最难啃的“硬骨头”。

现在很多人觉得抗战时间久远了,但现在的和平是用牺牲真金白银换来的。桂军官兵大多无名,坟都没个完整的,但他们的表现让日军记住,中国人不好欺负。

廖磊在1939年病逝,追授上将,桂军总兵力在抗战中扩到十几个军,分布各地战场。

无一人投降,是基于部队纪律,日军俘虏少。这样的军队,配得上“悲壮”两个字。抗日14年,中国军队伤亡300多万,桂军占一小部分,但他们的蕴藻浜阻击,是会战后期亮点。

参考资料:

1、为什么桂军怎么撤逃,都摆脱不了被消灭的命运? 观察者网2019-10-24

2、88年前的今天,淞沪会战爆发:“纵使战到一兵一枪,亦绝不终止抗战” 上观新闻 2025-08-13

发表评论 评论 (2 个评论)