1988 年的茅盾文学奖颁奖现场,一位满头银发的老者坐在台下,当主持人念出“《浴血罗霄》—— 萧克”时,全场响起了经久不息的掌声。

如果不说谁能想到,这部斩获中国文学最高奖项的长篇小说,作者竟是一位身经百战的开国上将。

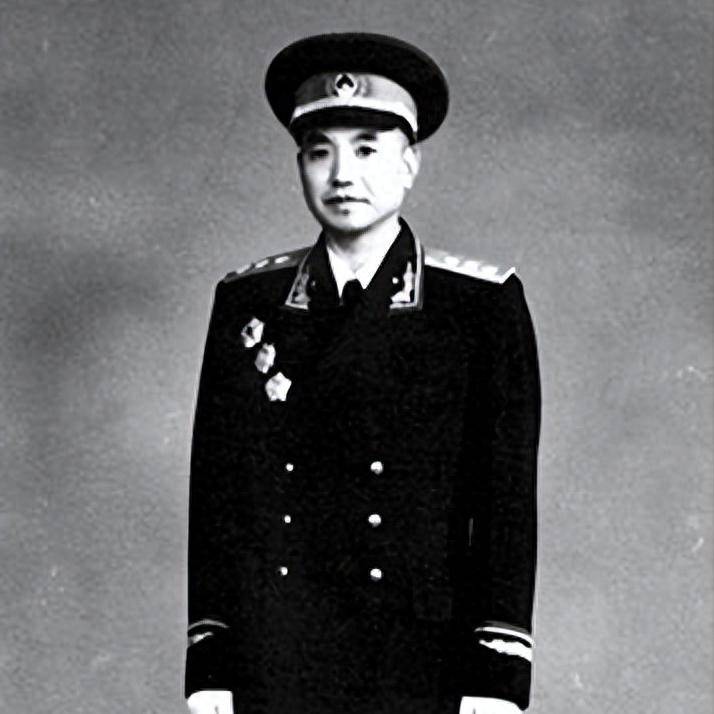

更让人惊叹的是,这位能在“文”与“武”两个领域都站上顶峰的人,不仅是八路军初创时的 6 位师长之一,晚年还担任过国家副主席,连儿子也继承了他的风骨,成长为共和国的将军。

对萧克的的评价,可以用文武双全来形容。

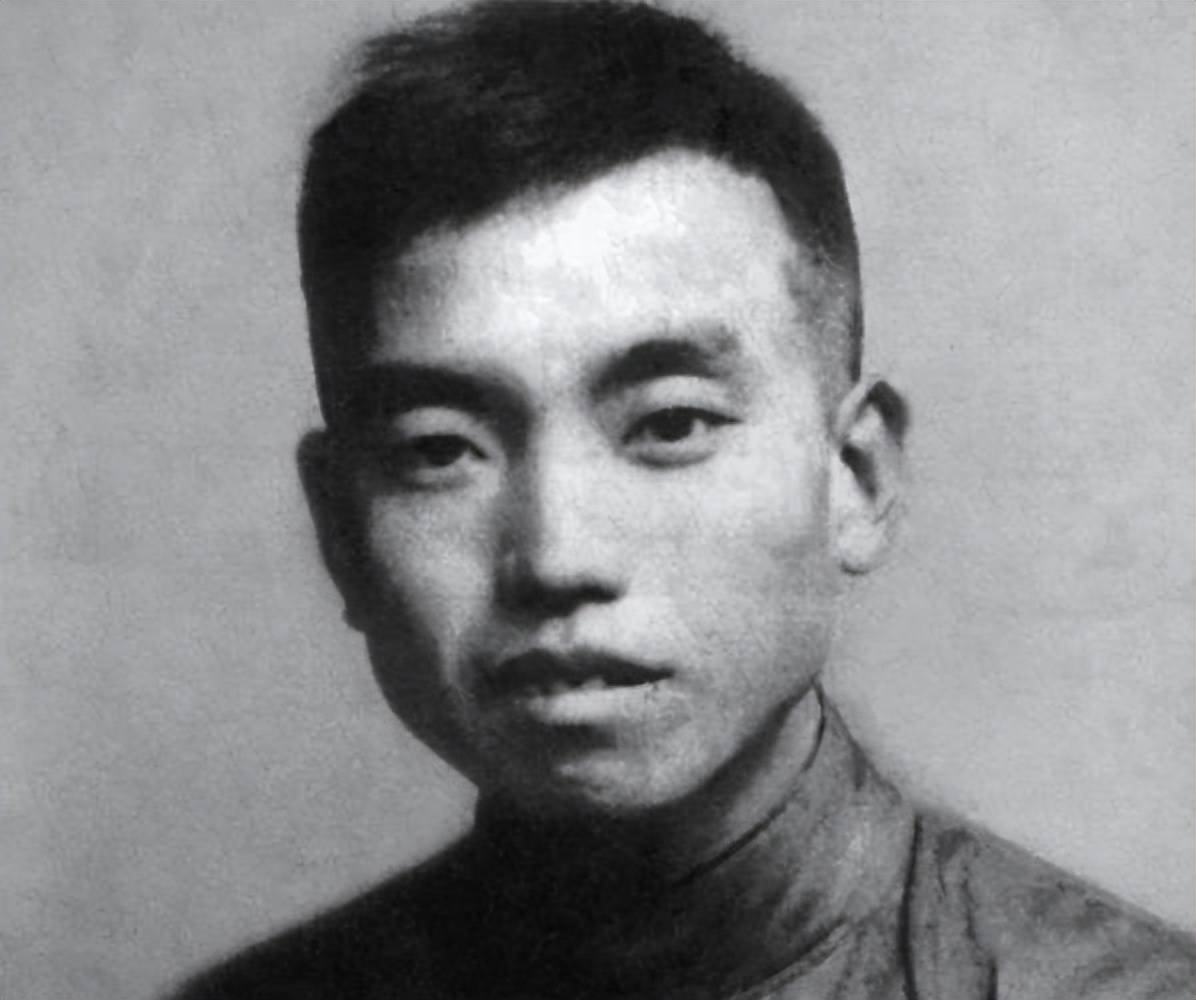

萧克与文学的缘分,早在少年时就埋下了种子。

1907 年,他出生在湖南嘉禾县一个贫苦的书香门第,父亲虽无功名,却坚持让他读私塾、学“四书五经”。

高小毕业后,因家境贫寒,他考入收费低廉的嘉禾甲种简习师范学校,本想毕业后当老师,却在革命浪潮的冲击下,认定“学师范救不了中国”,最终投笔从戎。

可即便后来手握钢枪、驰骋沙场,他骨子里的“文人浪漫”,始终没被战火磨掉。

1934 年,萧克担任红八军军长时,曾奉命率部北上支援 19 路军反蒋起义,试图破袭南浔铁路。

这场战役打得异常艰难,红军深入敌后,在敌人重兵围剿下突围,无数战友倒在了罗霄山脉的丛林里。

这段刻骨铭心的经历,成了他心中挥之不去的牵挂。

1937 年夏天,抗日战争全面爆发,萧克所在部队改编为八路军,开赴前线前,他终于下定决心:“要把罗霄山的故事写下来,让后人记得那些牺牲的战友。”

那时的创作条件,艰苦得难以想象。日军飞机频繁轰炸,他就揣着纸笔躲进山洞,飞机一走就立刻掏出本子写。

行军途中休息,别人抓紧时间睡觉,他却坐在石头上琢磨情节。甚至在油灯下修改手稿时,还得提防特务的袭扰。

就这样断断续续写了两年,1939 年,40 万字的《罗霄军》初稿终于完成。手稿只有一份,战友们好奇,他就办了个小型“手稿展”,把稿子摊在桌上让大家看。

有人惊叹:“没想到萧军长不仅会打仗,写文章也这么厉害!”

连毛主席听说后,都特意问他:“听说你在写小说?什么时候让我也看看?”

可萧克对这部作品格外“较真”,觉得还有很多细节需要打磨。

之后的几十年里,他带着手稿南征北战,从抗日战争打到解放战争,再到建国后担任中央军委军训部筹建负责人、解放军训练总监部副部长,只要有空闲,就拿出来修改。

出版社多次找他谈出版,都被他婉拒:“没改到满意,不能拿出来误人。”

直到 1985 年,他从军政大学离休,才有了完整的时间打磨这部作品。为了还原当年的场景,他还特意重走了一遍罗霄山脉,核对地形、回忆战友的名字。

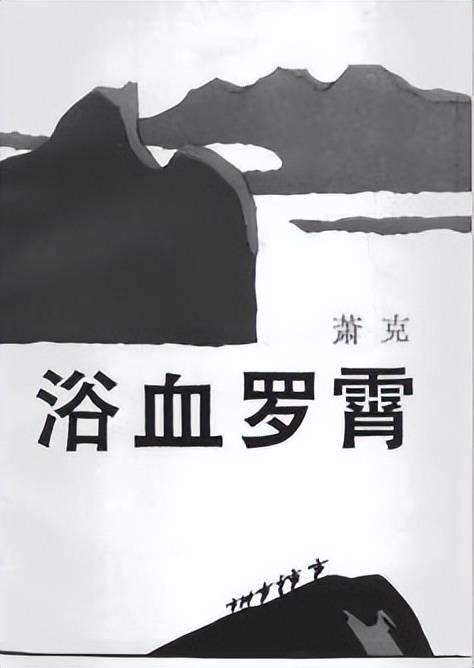

1986 年,这部修改了 51 年的小说终于定稿,名字改成了《浴血罗霄》。

1988 年出版后,迅速引发轰动,不仅普通读者争相购买,文学界也给予高度评价,最终斩获茅盾文学奖。

颁奖典礼上,有人问萧克:“您觉得这部小说最大的价值是什么?”

他说道:“不是文字有多好,是想让大家知道,当年有一群人,在罗霄山上为了家国,流了多少血。”

能写出这样厚重作品的萧克,骨子里不仅有文人的细腻,更有军人的刚毅。

这份刚毅,早在他投笔从戎的那一刻,就刻进了骨子里。

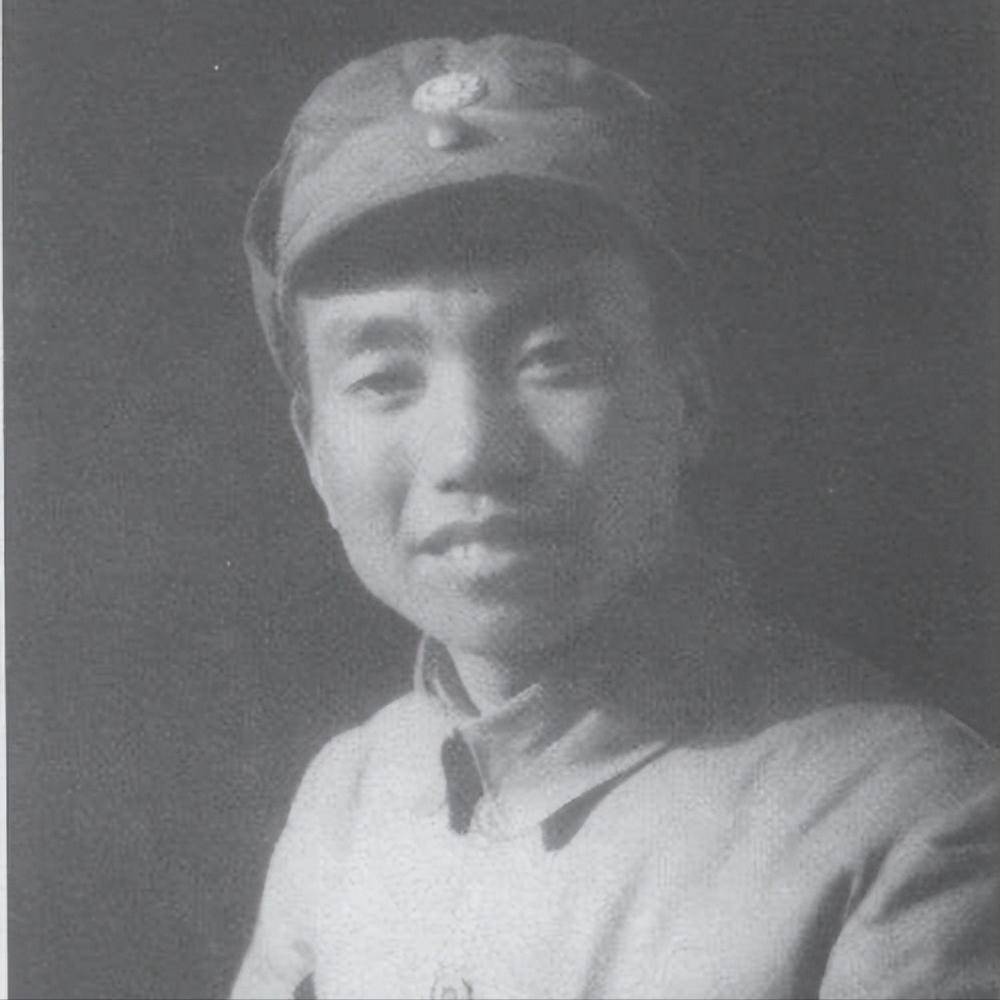

1926 年,18 岁的萧克考入广州国民政府军委会宪兵教练所,成了一名学生兵。几个月后,他加入国民革命军,参加北伐战争,因作战勇敢,次年就被提拔为连指导员,调入叶挺率领的“铁军”。

在“铁军”里,他接触到马克思主义,1927 年 5 月,在“四一二”反事件中,逆势而上,毅然“火线入党”,成了一名共产党员。

南昌起义爆发后,萧克随部队参战,可起义部队最终被打散,他在突围中被俘。

为了蒙混过关,他谎称自己是“管伙食的司务官”,几天后被释放,却流落街头,靠讨饭、卖字为生。

即便如此,他也没放弃寻找组织。后来,他伪造国民党“黄埔同学会”的印章,给自己开了通行证,混过层层关卡,终于回到湖南老家,在老同学的介绍下“第二次入党”。

1928 年,他投奔朱德领导的湘南起义,随部队进军宁都时,第一个登上城墙,从此开始崭露军事才华。

抗日战争爆发后,八路军成立,下辖 115 师、120 师、129 师,每个师又分两个旅,萧克被任命为 120 师 359 旅副旅长,后升任独立第一师师长。成为八路军初创时 6 位师长之一。

在华北敌后战场,他率领部队开展游击战,多次粉碎日军“扫荡”,为巩固晋西北抗日根据地立下汗马功劳。

解放战争时期,他又参与指挥了多场战役,从东北打到华南,为全国解放贡献了力量。

建国后,萧克并未停下脚步。他牵头筹建中央军委总参谋部军训部,推动军队现代化训练。后来担任解放军训练总监部副部长,致力于军队院校建设。

1988 年,他政协会议第七届担任委员会副主席,在更高的岗位上为国家建设出谋划策。

即便到了晚年,他也没闲着,除了修改《浴血罗霄》,还编写了《南昌起义》《萧克诗稿》,甚至被复旦大学聘为兼职教授,偶尔去校园里给学生们讲革命历史。

萧克的家风,也影响了下一代。

儿子萧星华在他的教育下,从小就懂得“家国为重”,长大后参军入伍,凭借自己的努力,一步步成长为少将,真正做到了“将门虎子”。

2008 年 10 月 24 日,102 岁的萧克逝世,这位最后一位参加过南昌起义的开国将领,走完了他“文武双全”的一生。

其实,萧克最难得的,不是“上将”的军衔,也不是“茅盾文学奖”的荣誉,而是在战火纷飞的年代,保持文人的清醒,和平建设时期,坚守军人的担当。

他用枪保卫家国,用笔记录历史,用自身诠释了“儒将”是什么。

发表评论 评论 (0 个评论)