潮新闻客户端 周维强

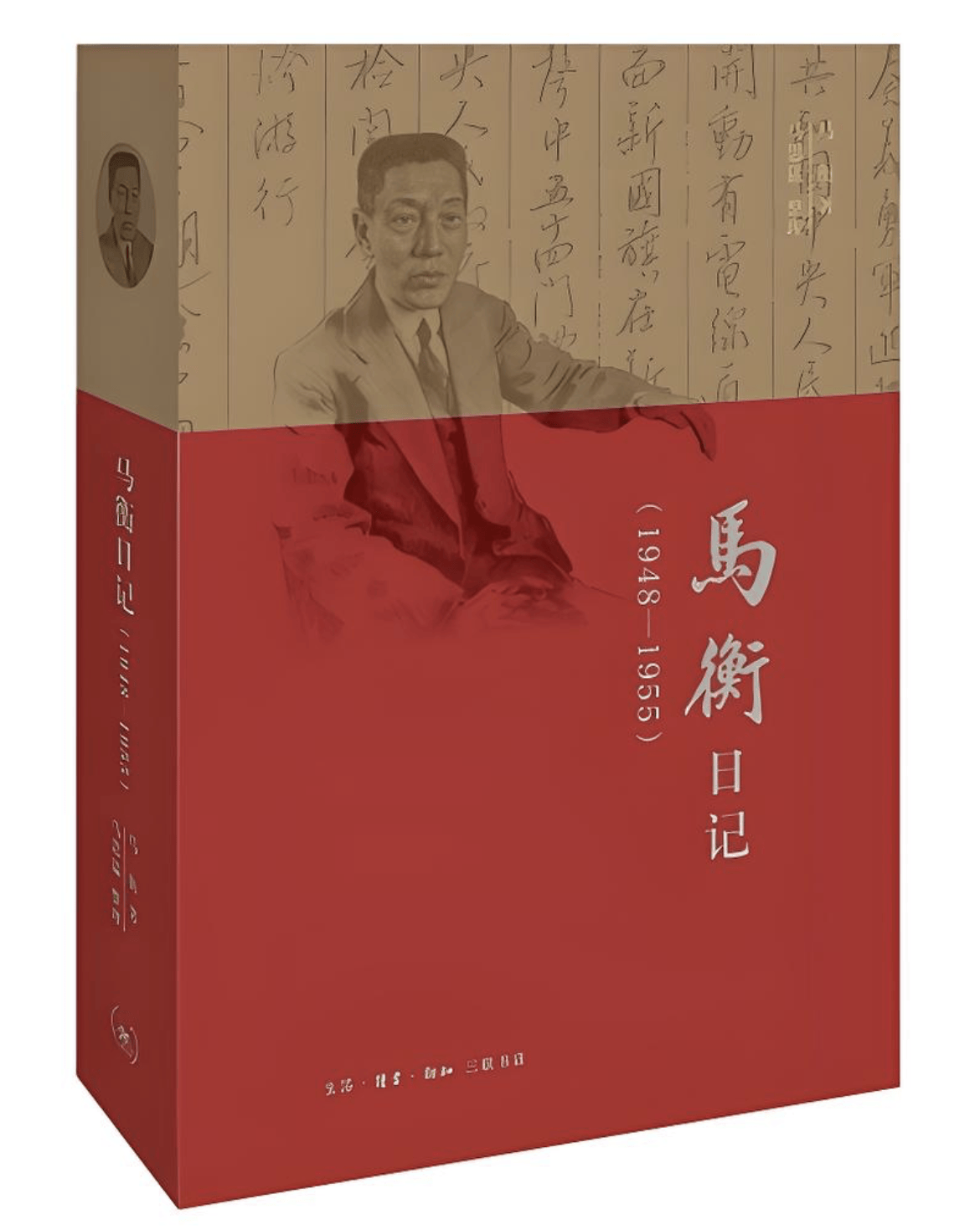

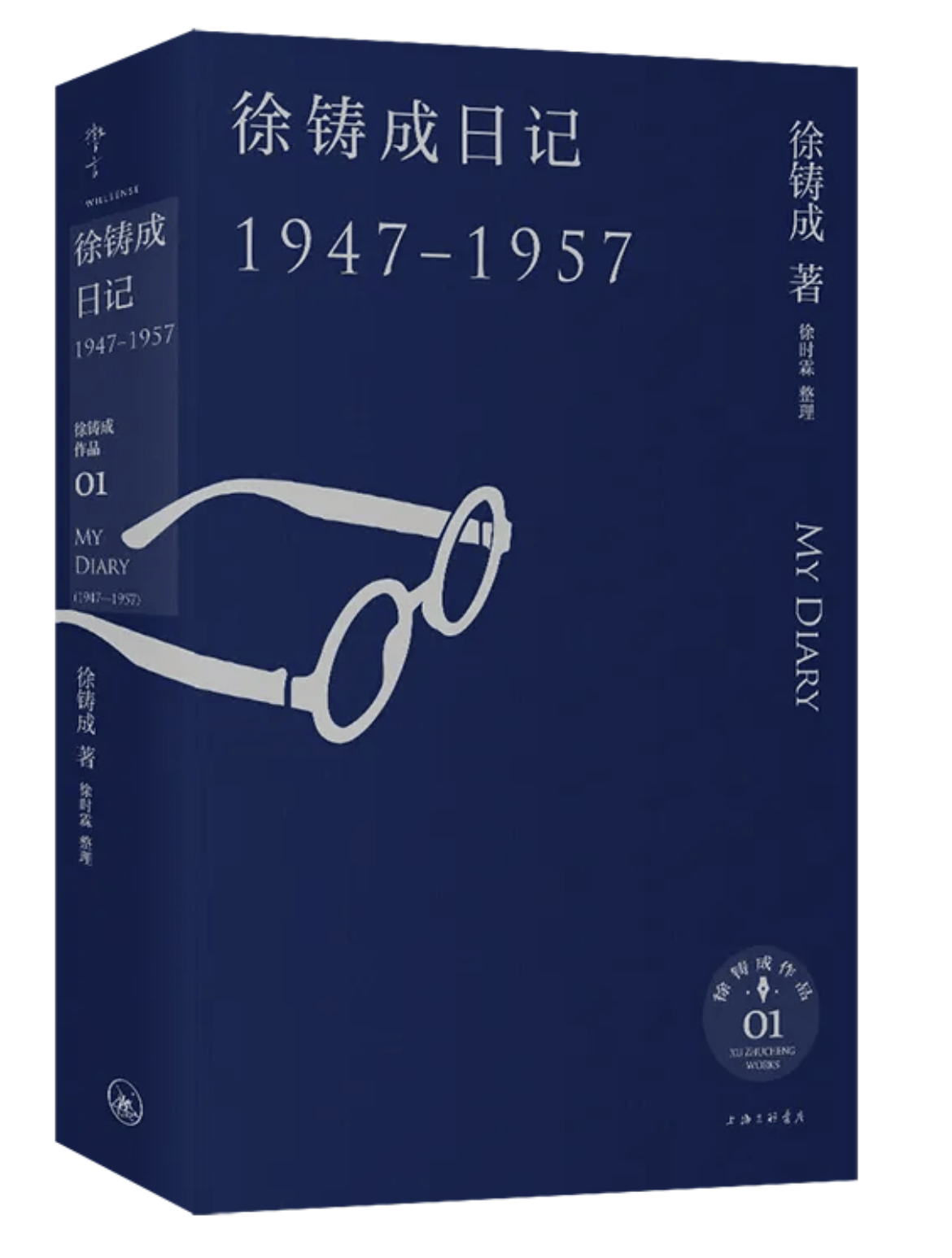

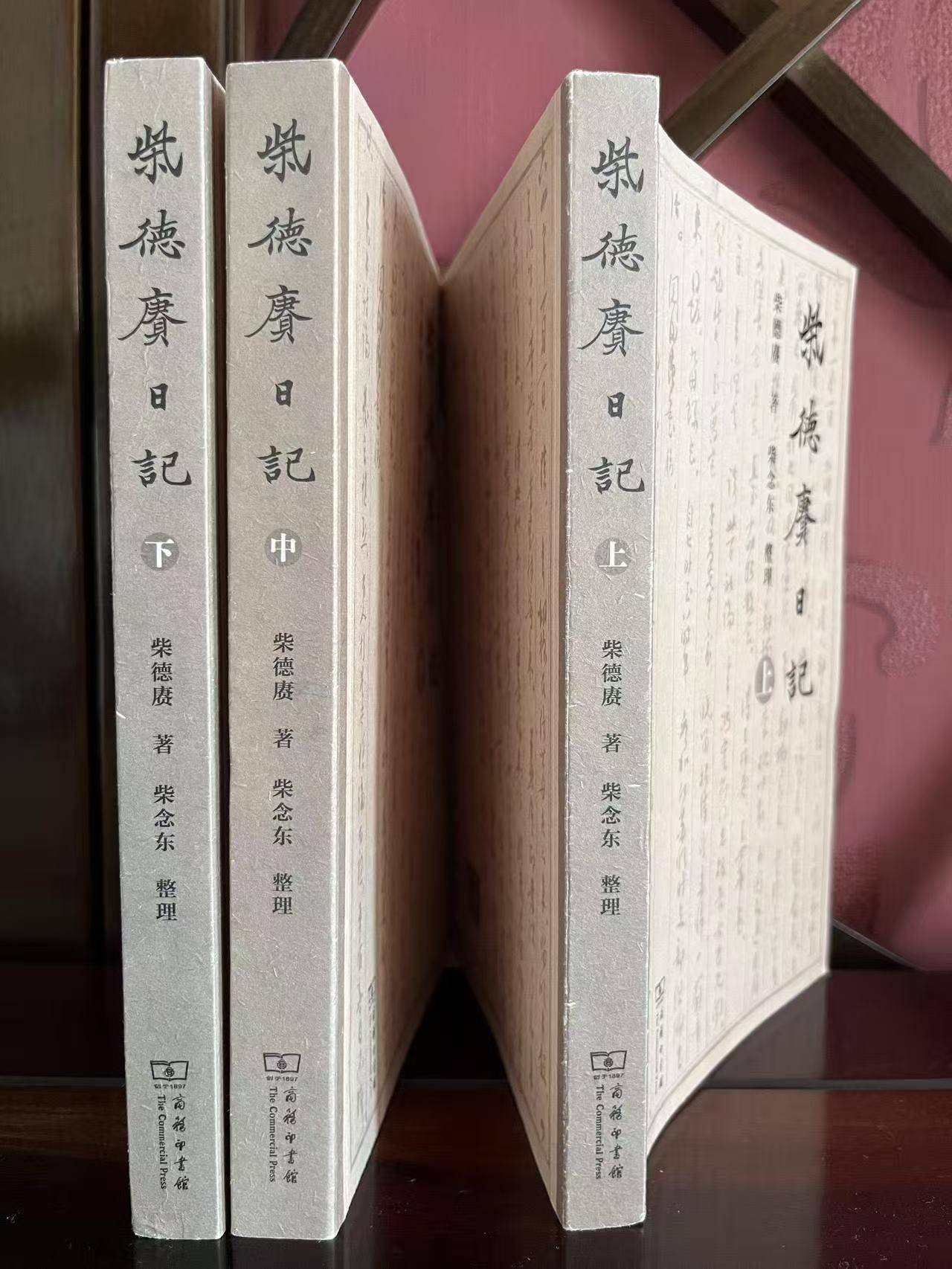

公开出版的中国文化人物日记,记述到1949年以后的,我先后看过的有杨树达《积微翁回忆录》(北京大学出版社版)、宋云彬《红尘冷眼》(山西人民出版社版)以及《郑振铎日记全编》(山西古籍出版社版)、《启功日记》(中华书局版)、《邓之诚文史札记》(江苏凤凰出版社版)、《马衡日记》(三联书店版)、《叶圣陶日记》(商务印书馆版)、《顾廷龙日记》(中华书局版)、《陈乃乾日记》(中华书局版)、《徐铸成日记:1947-1957》(上海三联书店版)等,饶有兴味。杨著书名“回忆录”,邓著书名“文史札记”,其实都是日记。现在又读到了柴德赓的日记。商务印书馆出版的《柴德赓日记》三卷本,其中1949年以后的占了大约百分之七八十的篇幅,时段到了1966年1月。柴德赓日记里有掌故,有山水风物,有世相,有学术,有心境,仿佛一部“微历史”。

1949年3月22日,这时北平已为解放军占领,柴德赓写给曾敏之夫妇信中有这样的话:“至于生活均按去年十一月所发数目,按市上小米价折合,内子得四百二十斤,余所得倍之,一家生活差堪维持。以视解放军及人民政府服务干部,穿大兵衣服,吃小米白菜,腰中不留钱之刻苦生活,吾辈实深愧恧。……解放军不乘三轮车及电车,不闯祸,不贪污,为人民服务……恨不能使南中亲友目睹之也。”讵料这位政治倾向左翼的“民主教授”,民进苏州主委,江苏省政协委员,1957年7月开始不断地作检查,日记中1957年7月2日夜“民进组织生活。【柴德赓自查提纲】……自己右派言论……”此后几乎每天的日记都有这类内容,当年11月9日日记还有“【学生】反右停课”的记录;9月28日日记:“……国庆以后的五周停课,进行整风反右……”直到第二年6月19日日记里才记录代表江苏师范学院党组织的教务长秦和鸣,在历史系“全系大会”上“最后发言”,宣布柴德赓“检查略告一段落”。可以想象这一年来柴德赓的心境。

1960年开始的头几年,柴德赓日记里的一些记载,或可让我们这些相隔70来年的读者,隐约感受当时的社会气氛。

姑先以1960年9-12月日记为例。

9月14日日记:午后江苏师院党委副书记吴甦在会上“报告本市及本院发现反动标语情况,号召全院协助破案……”21日“下午吴甦书记报告‘增产节约’……”30日“院中代购酒糖、鸡肉、藕、芋头等共12.05元,照顾甚至,讲师以上一律有,但党员则无,取之者亦未能安也。晚与璧至小公园,今日为余生朝,行年五十有三,思之殊无是处。”璧子,陈璧子,柴德赓夫人。

10月30日日记记录山西大同朱巽来信“言每月供应杂粮24斤”,这天日记出现“今冬明春度过灾荒”的句子。16日日记“顾蓓蒂来,言医学院发现反动标语二次……”

11月9日上午列席省人民委员会议,“管文蔚省长主持,刘顺元书记讲话”,日记简略记录刘顺元的话,其中谈农业“……前年谎报产量更不足论,今后准备三年不增加粮食标准,大办农业”。15日“令文书来,言浮肿之症又起,殊系吾怀”,令文,柴令文,柴德赓次女,北师大地理系毕业,当时在安徽宿县师专教书。20日“午后与璧子至南园访罗秀英父母,询其家生活,罗言今年蔬菜产量大减,目前不仅无出售,并公社食堂亦不够吃。”罗秀英是陈璧子江苏师院附中学生,考上北京邮电学院,附中即今苏州十中,清苏州织造署即在校园内。柴德赓日记里说粮食不够吃“此事余不能判断,然罗和尚老实人,当不致乱说”,罗和尚即罗秀英的父亲。农村粮食不够吃这件事,柴德赓老老实实说自己不能判断真伪,这也说明当时苏州城内像柴德赓这样的高级知识分子,还没有被波及,他的周围也还没有发生粮食短缺的事。25日日记“君衡来函道近日北京副食品紧张,晚餐无小菜……”君衡,柴德赓三子,当时在北大物理系念书。

12月7日“得令文函,言不能至车站,因宿县为防止人口外流,不售月台票”。13日“君衡来书,言同学中食盐过多,颇有得浮肿病者”。23日“耀平、邦衡同时来书,言北京副食品紧张之状”,耀平,柴德赓长子,在北京市公安局工作;邦衡,柴德赓次子,清华大学汽车系刚毕业,学生分配方案还没公布。25日,星期日“八时至网师园,到七人,段天煜得浮肿病,同志们谓余亦有浮肿现象……”段天煜,江苏师院物理系副教授。

转眼到了1961年,这一年仅举1月份日记所记可略窥一斑。

柴德赓元旦期间到上海探亲访友,上年12月31日抵沪,傍晚和亲友“至珠江路、梅龙镇等酒家欲谋一餐,而不得,节日气象,此亦一端”。1961年1月3日下午坐火车从上海回到苏州,出车站,“欲乘三轮车,售票员不肯,告以足疾,语涉讥讽,余甚愤懑,与之争论,继思何事不可忍,遂徒步慢行……”服务行业发生这类事,在我们今日看来都是不可思议了。

6日“……晨起眼肿。至医务室,果然亦有浮肿现象……”

19日“……途经小公园,见一三岁多女孩痛哭找母,旁观者慰问之,终不止哭,盖其母亲弃之而去矣。近来此等事情有所闻,人何至于弃儿女,必有难言之苦,不审何以至此也。黄书意、吴静渊皆带一小孩,均不知父母为何人也。”黄、吴均为柴德赓同事。

20日“得伯兄书,略言北京副食品供应之艰难,并云有人一羊裘愿易粮票40斤,岂真有此等事耶。闻北京亦取缔自由市场,乃知苏州取缔亦有所本。”伯兄,陈伯君,陈璧子长兄,北大国文系毕业,教育部供职。这天晚上与友人闲谈“知多化工厂多停工待料”。

27日下午江苏省委统战部“听叶胥朝部长讲话……讲国内形势、改造、会后工作三部分。叶谓现在阶级关系紧张,反映在粮食、副食品等问题上,但仍是人民内部矛盾,希望民主党派与共产党共同克服困难……”

困难时候,又时有老友去世的消息传来,1960年12月10日日记:“晤南开研究生陈鸣时,始悉顾羡季10月已作古人,为之太息,旧游如昨,息壤永隔,悲夫。”顾羡季,即顾随。

我读《柴德赓日记》到这几个年份,常想跳过不看。

好在到了1961年下半年,经济开始有所好转,文化政治空气亦有缓和趋势。日记里的亮色渐渐多了起来。

8月17日日记有与人“谈文教《六十条》”的记载。文教《六十条》即这年9月15日中共中央原则批准的《中华人民共和国教育部直属高等学校暂行工作条例(草案)》,简称“高等学校六十条”,确立了以教学为中心的工作原则,调整了知识分子政策,建立了校务委员会负责制与党委领导相结合的运行机制。

11月4日日记记载,柴德赓在南园宾馆苏州市委统战部会议上,直言“宁左勿右思想占上风”问题,为统战部许部长所同意。

接下来的1962年,在柴德赓可能是心情比较舒朗的年份,1961年下半年高校“六十条”贯彻,接着开年又有不期而至的佳事:1月至4月,翦伯赞和“北大诸君”来苏州编写审定《中国史纲要》,邀柴德赓与会一同讨论。将近4个月的时间里,翦伯赞的信任,“北大诸君”学术同道的切磋学问,优游山水,间有对当时一些问题的交换意见,这在柴德赓是久矣夫未曾经历如此的欢愉时光了。

3月29日日记:“北大有人来信告翦老,言周扬同志说,老专家当著书立说,不必教大学生,有些教材质量不高,停下来,大家先读书。此说甚当。”

5月14日记写了在南京听周恩来总理、陈毅副总理、聂荣臻副总理广州会议报告的传达:“……至人民大会堂,上下午皆传达报告”,即广州会议传达,“报告内容极新鲜,然皆人情中语,近年党群关系每不正常,党员中有人骄傲自满以改造者自居,将知识分子推堕资产阶级深渊中,不唯不尊重,甚且处处干涉,影响团结,妨碍工作,三总理之言恨闻之不早也。”

北大给翦伯赞信里转述的周扬的话,三位国家领导人广州会议的讲话,都让柴德赓感受到了春意,感受到了光明在前。

陈垣。视觉中国。

4月29日送走翦伯赞和“北大诸君”离苏北返,不到半个月,5月12日柴德赓就接到去北京参加教育部“历史系教学计划讨论会”的通知。

柴德赓5月19日动身,20日早晨5点半列车抵京城,当天上午东兴隆街6号报到,下午2点即与三子君衡到兴化寺街5号拜见陈垣先生。这天柴德赓日记写道:“候援师午睡醒后相见。不来程门,忽又两年。三十余载老门生此行无他求,唯望时坐春风,使老人欢然一笑,便觉幸福无穷耳。”这儿不写“陈门”而言“程门”,或者取“程门立雪”的典故?柴德赓是陈垣在北师大史学系的得意弟子,自1935年8月至1955年8月,柴德赓除开抗战中有两三年离开北平,其他年头都是在陈垣身边工作,与余逊、启功、周祖谟被戏称为陈垣门下“四翰林”或陈垣“南书房四行走”。现在拜见老师,心里又预知即将来北京工作一年,重返中国的学术文化中心,柴德赓的轻松愉快,恐怕是1955年9月以来所少有的。

柴德赓北京参会期间,抽空与在京师友互访自然是题中应有之义,柴德赓在日记里都做了记录。

5月23日,陈选善“邀至文化俱乐部晚餐,晤杨东莼、徐楚波、雷洁琼、严景耀、谢冰心夫妇、章川岛、吴荣等。东莼同志甚殷勤……”陈选善当时是教育部高等教育第二司副司长,也是民进中央委员。

24日晚上至北师大,访赵光贤、何兹全、朱庆永、祁开智。前三人均为北师大历史系教授。祁开智,留美学物理学,受老师爱因斯坦的影响,对经典物理有专门研究,对理论力学、流体力学有较深的造诣,时任北师大物理系教授兼系主任,柴德赓的挚友。

25日,“十时杨东莼同志来访,言人楩兄夫妇坚约星期日至其家午餐。”杨东莼,历史学家,翻译家,当时是民进中央副主席(柴德赓是民进中央委员、江苏省副主委、苏州市主委)。杨人楩是杨东莼的弟弟,曾就学北师大英语系,后留学牛津大学,专长世界史,时任北大历史系教授。这天“中华书局来电话言李侃调去学习,俟其回局来访”。华中师院王庆生也在这天来访,半个月前,5月10日柴德赓“惊悉华中师院历史系主任杨熙时先生因脑溢血5月1日逝世”,日记写了上面这句话后,继续写道:“别来半年,熙时殷殷问余近况,不谓突然逝世,熙时长余两岁,正有为时,人亦老实,而啬于年,哀哉。”从王庆生这儿柴德赓“略知杨熙时身后诸事”。

26日,上午方重禹(即舒芜)来,“精神犹昔”,“与重禹诣迩冬,迩冬余平生未见,重禹言其爱余书法,出于志诚,其居在李广桥街甲1号……果一见如故。即其家午餐,饭后为书《剑阁闻警》《迎神》两首……”迩冬,即陈迩冬,和方重禹同供职人民文学出版社。这天晚上陈垣邀宴柴德赓全聚德吃烤鸭,张重一、启元白、刘乃和及其尊人等同席,“记昔年亦有此居,共吃两鸭。”张重一,美国密歇根州立大学经济学博士,北师大教授,也是柴德赓的挚友。

27日是星期日,这天的日程应该早有预约,行程比较密。上午先访人民大学教授尚钺,尚钺1959年曾以“右倾”被批,但此时“相见欢然,心境颇平和……”

尚钺家出来,12时至北大访杨人楩,在杨家午餐,三子君衡亦来同席。下午和君衡访让之(即余逊),“口齿不甚清楚,形象愈来愈像余老伯矣”,余老伯即余逊父亲余嘉锡老先生,“让之言余丈《辨证》《发微》《古籍校法》正谋付印”,这3部书即余嘉锡代表作《四库提要辨证》《目录学发微》《古籍校读法》。余逊当时也是北大历史系教授。余逊1954年2月4日中风,这天是旧年正月初二,柴德赓日记记录:“晨周祖谟来,报告让之住中央医院已至弥留之际。急往院中,呼吸全仗氧气,危险万状。与元伯、奉生为其物色棺木,准备后事。”元伯,即启元伯,启功;奉生,即赵奉生,赵光贤。柴德赓当天的日记还写道:“同年兄弟,乃至此境,辛酸泪下,不能自已。”余逊后来被抢救了过来,但也一直未能痊愈,所以柴德赓日记说余逊“口齿不甚清楚”,相貌也呈老态。

从余逊家出来,“诣邓广铭兄,知翦老及邓、许、田等候余一上午,急驰往翦宅,与翦老相见,邓、许续来,翦、邓坚邀下星期四至北大历史系讲‘怎样掌握史料’……”对翦伯赞、邓广铭的“坚邀”,柴德赓在日记里写道:“情不能却,手无所恃,未免为难矣。”许、田即许大龄、田余庆。“翦老与吴晗同志约下星期二下午六时四川饭店一叙”。

28日,“【徐】伯昕同志邀余至文化俱乐部午餐,请顾颉刚、谢孝思、葛志成、吴荣作陪,二时归。”徐伯昕,时任民进中央秘书长。“晚与孙望同志至鲜鱼口便宜坊吃包子”,晚餐后又访陈垣先生。

29日上午十时“诣顾颉刚先生,观其藏书、笔记及《清代著述考》稿本,顾欲求助手,余推荐……午顾邀至康乐菜馆便饭……晚至四川饭店,翦老夫妇、吴晗夫妇及其小女并余刘腾,此宅宏敞异常,闻旧为公主府……今乃作高级饭店。”席间“多谈及历史剧问题,此事恐尚有一场辩论”。晚餐结束,“与翦老夫妇诣刘启戈夫妇……”,九时半归。刘启戈,世界史专家,尤以治欧洲中世纪史著称,当时任教北师大历史系。

6月1日傍晚“与乃和饭于恩成居”,乃和即刘乃和,恩成居在西单北大街。“吴于廑自高级党校来电话,未接到。”吴于廑是武汉大学历史系教授。6月2日上午“八时半诣白寿彝,谈史学史问题”,白寿彝向柴德赓约稿,“余仍谦逊未遑也”,白寿彝赠柴德赓《学步集》。《学步集》是白寿彝这年刚在三联书店出版的史学论文集。

师友间饮宴雅集,可知其时人际气氛的宽松,其乐融融。

在北京,受邀讲学是题中之另一要义了。柴德赓如约于星期四(5月31日)至北大讲学。这天下午一时,周一良、许大龄来接柴德赓“至北大作报告”,“邓恭三主持,学生二百数十人,图书馆长梁思庄亦莅会”。这次所讲即上月27日(星期日)翦伯赞所定题目“怎样掌握史料”,讲了两个多小时。结束后,“翦老出面于留学生食堂请吃晚饭”。第二天,6月1日下午,柴德赓又到北京师范学院作讲座,这天上午先访陈垣先生,“援师处午饭,饭后北京师院以车来迎……为历史系作学术讲演。”所讲内容同于在北大的,也是“怎样掌握史料”。

受邀约编著书稿或审稿也是其中一项内容。5月30日,“下午田珏同志来报告教材编写情况,余所编《中国历史名著介绍》亦在计划中。”田珏当时任职教育部,是教育部历史教材编写组秘书。50年代后中国大学历史系开设的“中国历史要籍及选读”必修课,始于陈垣20年代创设的“史学名著选读”和“中国史学名著评论”这两门课,陈垣在燕京、北师大、辅仁、北大多次讲授。柴德赓在北师大史学系修过陈垣的这两门课。1930年,陈垣在“中国史学名著评论”课的讲稿上写有批语:“十九年六月廿五日试卷,师大史系一年生柴德赓、王兰荫、雷震、李焕绂四卷极佳。”陈垣《中国史学名著评论》讲义,商务印书馆2014年出版,第160页影印了这一段文字。柴德赓任教大学后,也曾长期讲授“中国史部目录学”和“中国历代文选”等课程。据田珏后来的回忆,翦伯赞讲过这样的话:“柴先生是陈援老的学生,他在江苏师院教中国历史名著介绍这门课,要编中国史学名著介绍,柴先生最合适。”(转引自宁侠等《柴德赓的成书、出版与遗憾》)。31日“上午李侃等两人来”,讨论蔡东藩《民国通俗演义》重印出版事宜。

师友间往来相会,也多有论学谈文的。5月20日抵京当晚,在陈垣先生宅邸,“乃和五时始来,共谈《滇黔佛教考》中删去‘人居大国方为贵’一句经过,想与抚掌。”《滇黔佛教考》即陈垣写于抗战时北平的《明季滇黔佛教考》一书。5月22日“晚谒援老,见黄晦闻先生昔年介绍范文澜至辅仁教课书札,余初甚讶,记得此札早已赠与润孙,且装裱悬之墙上,何以来此,师谓得之琉璃厂。”黄晦闻,即黄节,北大教授,1935年1月病逝北平。润孙,即牟润孙,陈垣和顾颉刚的学生,曾任教辅仁大学,此时为香港中文大学历史系教授。6月2日因北师大校刊编委会武君来电话“以陈老名义约余为师大校庆写学术文章”,故柴德赓下午“四时半到兴化寺,君衡亦来,与援师共谈一小时”。翦伯赞前曾让柴德赓开史论书目,柴德赓把所开书目“请援师过目”,“即着君衡”送至翦伯赞处。完成上述事,当晚柴德赓乘坐10时23分的火车南归,“北京之行,至此告一段落”。

1962年春天翦伯赞在苏州修史,数次说起邀柴德赓回北京工作,最后确定邀柴德赓到北京审教材并在北大讲学(详见笔者刊布在潮新闻客户端上的《灯火南园第九楼:札记》)。教育部尚未正式来函,师友间已有传闻。柴德赓这年3月15日日记有记录,柴德赓在上海参加近代史学史提纲讨论会,“谭其骧下午参加,谭言闻人传说予有去中华书局之说,甚可怪,当即辟谣。”这回到北京开会,会议期间,借调北京的事也就落实了。5月21日日记有这样的记载:“与翦【伯赞】通电话,知事已谐。”日记里没有写明何事“已谐”,但推测应该是指借调北京审教材这事。24日上午“十时翦伯赞同志来访,谈南京、扬州之行。回京之后,尚在休养之中,并云已征得周扬同志同意,由教育部调余来京编审教材。”柴德赓借调北京这事铁板钉钉了。29日,“上午休息。胡沙司长来电话征求余对调用有何意见,告以组织决定,无意见。”借调这事正式进入了“组织程序”。柴德赓已知“组织”的“决定”,故回复对“组织决定”表示“无意见”,真是相当得体。胡沙时任教育部综合大学教育司副司长。

这一次的京华十天,仿佛成为了柴德赓此后借调北京一年的工作、生活和交游的一个前奏或缩影。也预示了柴德赓将迎来他1955年9月以来最舒心最愉快的日子,迎来他学术生命的第二个黄金期。

即将借调北京这事既已落实,柴德赓的心境应该是相当舒展的。南归途中,应山东师院、曲阜师院之约,6月3日在济南下车,暂停数日,住山东宾馆,“此行本不拟麻烦山东师院,然廉立之……为余安排妥帖,又招待周到,殊觉不安”。廉立之为山东师院历史系教授。柴德赓为山东师院学生“讲‘读书、游历、看戏’三事”,学生反应热烈,“有时哄堂大笑”。在济南游了大明湖,原拟“访山东大学郑鹤生、徐绪典诸君”,因故未果;6月5日上午“郑鹤生、徐绪典二君闻风来,余1931年秋曾与俞韵琴先生同访北极阁下郑之书斋,见其图籍琳琅,惜未见主人耳,今又三十年,郑来访余,同乡学人,三十年而始见,欣悦可知……”郑鹤生后“又来,以香烟一条见赠,情意恳至,其居处遥远,两度奔走,尤令人难忘于为怀也。”6月6日至曲阜,为曲阜师院文史系学生讲“怎样掌握历史资料”。“阅《曲阜续志》《阙里志》。”杨向奎也在曲阜孔府研究档案,遂先后同访孔府、孔林。6月8日晚上柴德赓乘火车继续南行,9日抵南京,参加江苏省政协二届二次会议。

省政协会议期间,6月23日“与吴贻芳同志等谈将调京工作事……发翦老一书,告以北行无问题,行期当在8月”。吴贻芳,金陵女大毕业,时任江苏省副省长,分管教科文卫。

南京参会期间,柴德赓4月20日写的论文《关于的作者王嗣奭》,6月17日在《光明日报·文学遗产》刊出。

会议期间,柴德赓和书画家林散之诗和往还,可见心情之好。6月13日日记:“林散之和余旧诗。”18日,“雨,颇似黄梅天气”,柴德赓写诗赠林散之,本文标题即出自这首诗,“画里江山春不老”,说的是林散之的画,亦未尝不表达了柴德赓此时的喜悦。今录其全诗结束本篇札记:“十年碌碌废吟诗,喜向金陵得散之。画里江山春不老,生年襟抱意能知。新篇戛玉惊才捷,满幅游龙下笔奇。此会何须劳后约,夏云秋月总相思。”

这部五十年代末六十年代初的史家柴德赓“微历史”,终卷在明亮的色彩中,真是令人长舒了一口气。

2025年8月24-25日,富春江畔古桐庐郡

发表评论 评论 (3 个评论)