文/袁帆

1937年“七七事变”之后,京津陷落于敌手。北大、清华、南开三校南迁长沙,再迁昆明,合组“西南联合大学”,薪火相传,弦歌不辍,在艰苦的战争环境下创造了世界教育史上罕见的“战时教育”经典案例。

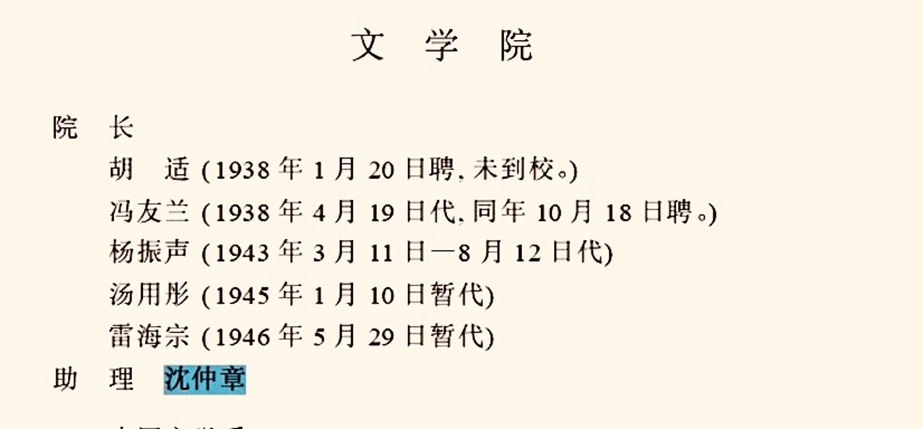

在西南联大的教职员名录上,文学院院部有一位助理,名叫“沈仲章”。但在西南联大的八年历史上,沈仲章却从没有到过昆明。

西南联大教职员名录(文学院部分)

一、沈仲章挺身而出救国宝

沈仲章与西南联大的关系是一件非常奇特的事情。在“沈仲章”这个名字背后,其实隐藏着一个巨大的历史秘密,其中的关键词是“居延汉简”。

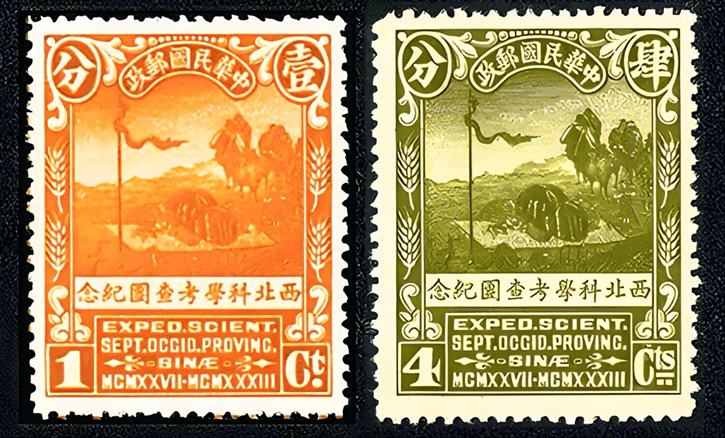

西北科学考察团纪念邮票(1932年)

1930年代初,由中国与瑞典联合组成的“西北科学考察团”,在我国甘肃境内“居延”(古地名)区域发现了万余枚汉代木简牍,随后将这批国宝级文物定名为“居延汉简”。

位于内蒙古额济纳旗的居延遗址

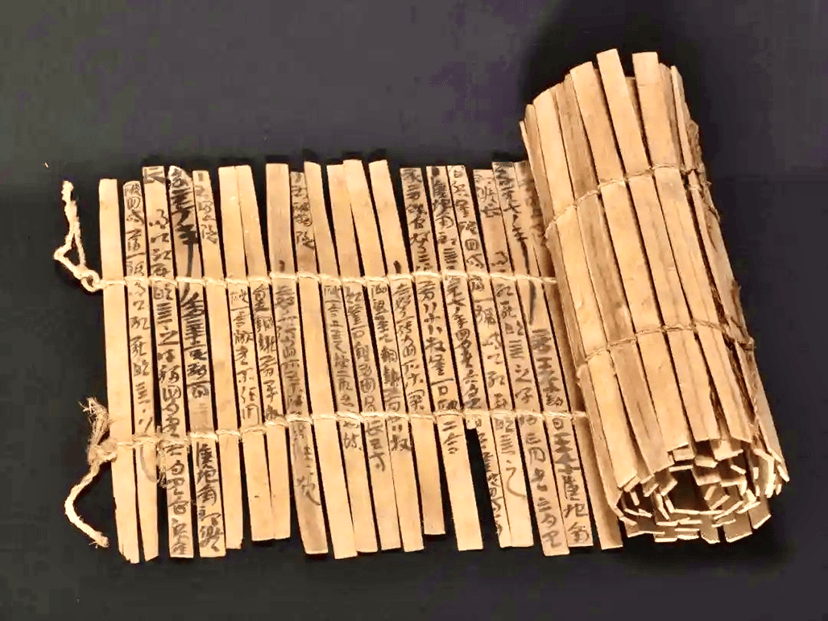

居延汉简的内容涵盖军事、政治、经济、法律、社会、文化等领域,具有极高的考古价值,至今被誉为“20世纪东方文明的四大发现之一”。这批汉简后来被运到北平,收藏于北京大学文科研究所进行整理研究。

居延汉简(部分)

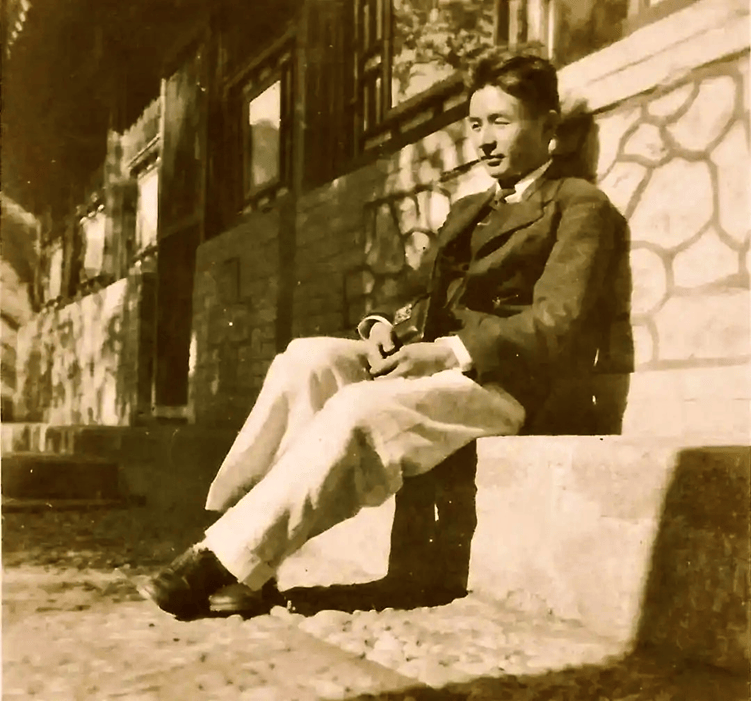

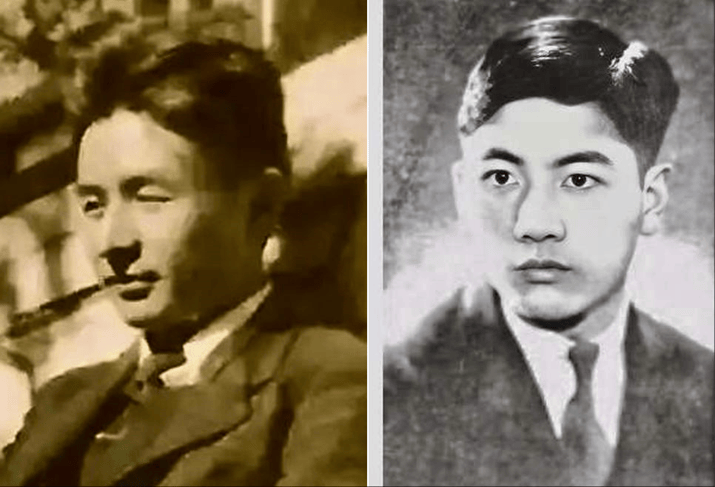

沈仲章(1905-1987),出生于苏州,先靠自学于1923年考入唐山大学,又于1926年考入北大物理系,后转哲学系,毕业后被聘为北大文科研究所助教,并担任西北科考团理事会干事,因此有机会参与有关居延汉简的研究工作。

沈仲章(摄于北平,约20世纪30年代中期)

沈仲章是一位多才多艺的“斜杠”青年,也是一位具有担当精神,有实干能力的奇才。当1937年7月29日北平失陷,藏于北大的居延汉简和相关资料无人顾及时,他挺身而出,在无任何官方授命的情况下,依靠可靠同仁帮助,先后分几次把居延汉简秘密转移出来,并且在短短十天内,将全部汉简妥善装在两个特制的大木箱内。在后来的约半年时间里,由北平而天津,由天津而青岛,再由青岛而香港,腾挪数千公里,最终于1938年初将这批汉简安全运抵香港大学妥善保存。

装运居延汉简的特制大箱子(示意图)

二、北大与清华的天津合作

在这个极其隐秘的“偷运”过程中,单打独斗的沈仲章承担了巨大的压力,虽然来自大后方的有关机构给予他有限的指示(决定将居延汉简运到香港),但每个环节的风险都需要他独力化解。

原戈登道27号(现湖北路19号)现状

在滞留天津等待指示的两个多月里,沈仲章还自发帮助北大学人逃难、运物品、找亲友……他由此结识了清华的熊大缜,也认识了叶企孙,并且成了彼此可以信任的朋友,甚至经常就住在戈登道27号的清华同学会。在天津,北大与清华联手合作,转移师生,共赴国难,成就一段鲜为人知的传奇佳话。最后,沈仲章就是在熊大缜的鼎力协助下,上演了将两大箱国宝冒险运出天津的“惊险一幕”。

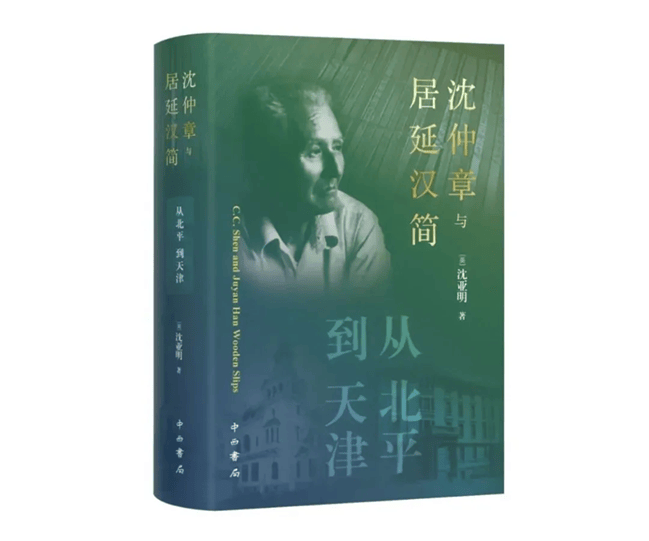

《沈仲章与居延汉简》第一册

沈仲章的女儿,美籍作家沈亚明,根据其父生前留下的珍贵回忆,在几十年里遍访海内外数位有关当事人及其后代,基本厘清了居延汉简近百年来颠沛流离的旅程,并于2023年12月出版了《沈仲章与居延汉简——从北平到天津》。这是其系列专著的第一册,内有一个章节披露沈仲章与清华临时办事处的合作细节。

关于这些细节,她引用了1982年中国社会科学院陈洪进研究员对沈仲章进行访谈的书面记录,其中如是表述:

(1) “那时,清华大学在英租界里设有清华同学会……有招待所、有办公室、有财会人员、有负责人,并有两个助教助理”;

(2)“有一个教授,叫叶企孙的,是个著名的科学家……那时是清华理学院院长”;

(3)“这个人对我很好,他是长驻天津的负责人”;

(4)“其中一个助教,姓熊的,我现在还很怀念他”;

(5)“他对我的工作大有帮助,特别是后来运出这些箱子时”;

(6)“他在天津比我更有办法,下层社会联系较多”;

(7)“我为北大师生办事,他代表清华”;

(8)“这个人叫熊大缜,后来听说他生死不明”。

沈仲章在过去45年后的这些索引式回忆,其实信息量非常大,核心信息没有模棱两可,反映出往事给回忆者留下的记忆极其深刻,因此完全可以作为历史研究的依据。

三、熊大缜发挥关键作用

此外,沈亚明还根据其父生前另外给她描述的详细过程,另外撰写了《沈仲章和冒险相助救国宝的老百姓》一文。其中关于“熊大缜帮助沈仲章运出两只装满国宝的大箱子”一节,具体描写紧张、刺激,极具画面感。

《沈仲章和冒险相助救国宝的老百姓》

1938年12月,日本人在北京大学追查居延汉简,并且已经将矛头指向沈仲章。沈仲章得到消息后,决定立刻带着箱子乘船离开天津去香港。沈欣赏熊,信任熊,找熊一起研究如何躲过海关检查。对于这个看似不可能办到的事情,他相信熊大缜比他更有办法,因“熊”与底层社会有广泛联系。

熊大缜陪着沈仲章去结识能帮上忙的人,对他们讲“是北京大学的贵重东西,不便叫日本人查问”。发动大家,“国难当头……都是中国人,帮帮忙,箱子不能受检查”。

由于熊大缜的关系,沈仲章在帮忙者的链条中被转递介绍。沈节节操心,恳求每个环节,“绝不能让敌人检查”!沈预知上船前最后的海关检查最严格,便亲自跑到码头,要亲眼盯着箱子过关。

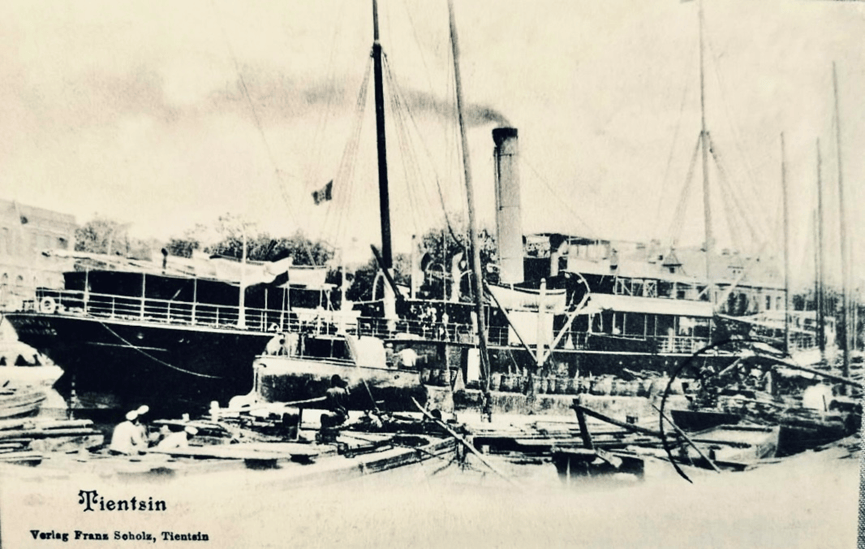

天津海河轮船码头旧影

海关内部的帮忙者专等马虎的日本上司当值,送上托运单。搬运工见批示Examine(检查),就撕掉单子,不运了。循环了五六次,等了不止一天。眼看到了启航日,如果箱子不能入舱,沈仲章也不愿上船,他都准备退票了。

终于,瞅见一个有机可乘的空子。日本人批示Examine and Pass(查后放行),搬运工用橡皮把前部擦去,只留Pass(放行)。高声呼叫:Pass,Pass,不检查!随着喊声,大家七手八脚推箱子,沈仲章也使了一把劲。华人检察员都已被事前“串通”了,搬运工们一哄一拱,两只箱子就过了检查口。马上,另一批搬运工把后面的待检物送上来,吸引汉奸眼线。而沈仲章的目光,则紧跟两只箱子上了甲板,进了船舱——没有开箱!

事实说明,熊大缜不是一个坐而论道的“书呆子”,他在与底层社会打交道时能做到游刃有余,足见其智商、情商都不是一般的“高”。这种能力在抢救国宝时与天津民众的爱国热情完美结合,这才创造出常人难以想象的奇迹!

沈亚明在文章中强调,“父亲生前对熊大缜的感激与怀念,长达约五十年”。

四、值得后人铭记的诚挚友谊

沈仲章与熊大缜(1930年代)

北大与清华均为著名学府,在百年历史上长期合作,事迹万千,而沈仲章和熊大缜在天津结下的患难之交,则是其中极为特殊之一。

无论是沈仲章的挺身而出,还是熊大缜的出手相助,让他们冒死抢救“国宝”的勇气,都是来自那一代爱国知识分子对中华文明的血脉之爱,对倭寇罪恶的切齿痛恨。

他们之间的相交不过百十天,后续再无交集,然而在沈仲章心中,“熊大缜”却让他惦记了一生。只是他不知,熊大缜在他们分手一年半之后,就已身殉那场惨烈的抗敌战争……

如今,当年携手抢救国宝的两位优秀学子都已远去多年,然而他们在特殊战斗中结下的诚挚友谊,却值得后人长久体会,永远铭记!

(2025/8/22 修订于上海)

作者简介

袁帆,清华大学建筑工程系1975级校友,人生多有跨界,兴趣爱好广泛,文笔朴实耐看。退休后专注于文史研究,多篇成果被国家级、省市级以及清华大学媒体刊发。2023年,被清华大学档案馆、校史馆聘为“清华史料和名人档案征集工程”特邀顾问。

发表评论 评论 (2 个评论)