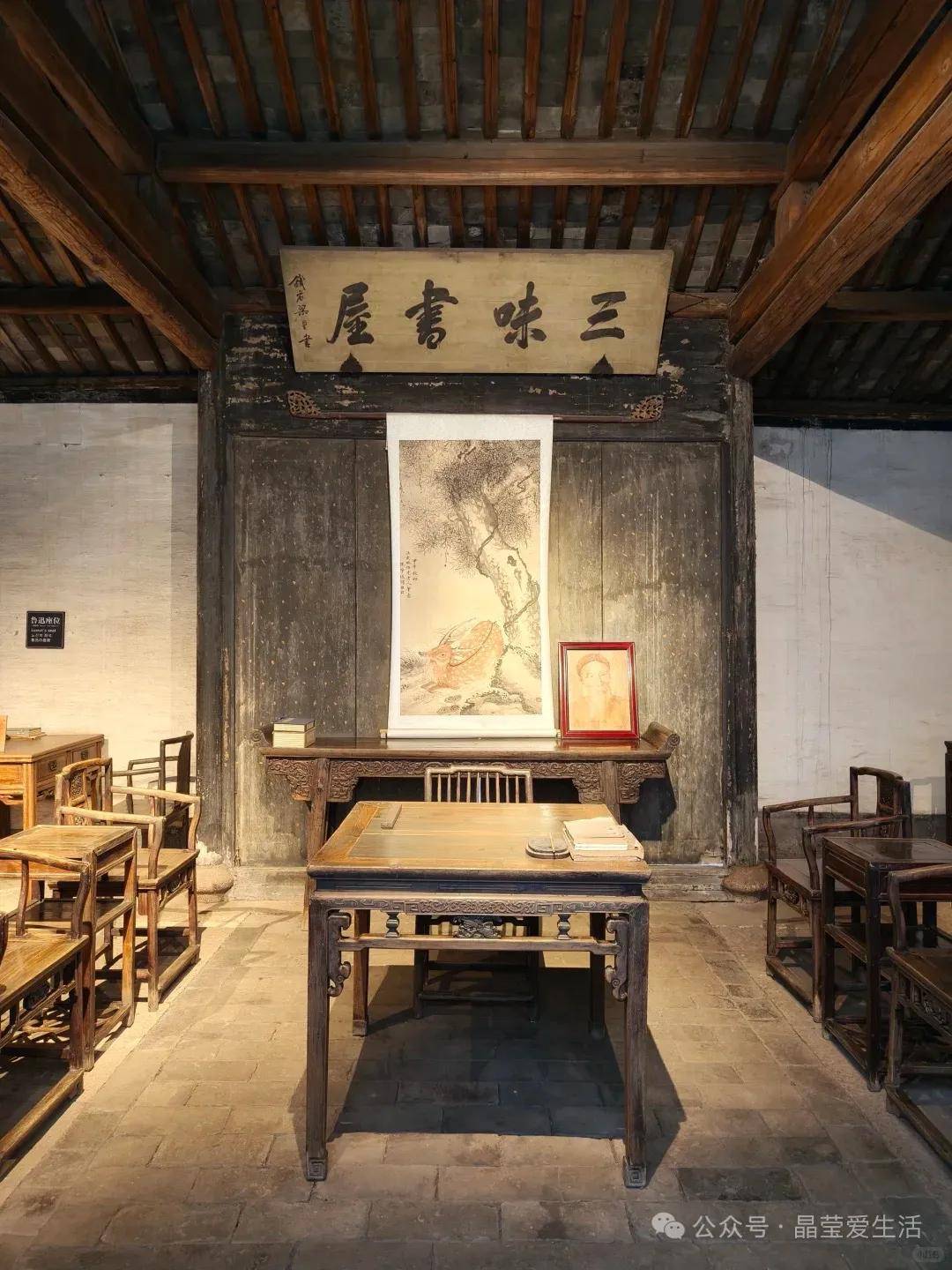

绍兴鲁迅纪念馆坐落于鲁迅故里景区内,是以鲁迅生平事迹与文物资料为核心的纪念性博物馆,也是浙江省最早成立的人文类纪念馆。该馆始建于1953年,2004年经扩容升级后,成为鲁迅故里景区中重要组成部分。东接鲁迅祖居,西邻周家新台门,所以我和夏老师从鲁迅祖居参观出来顺着鲁迅故里步行街没走几步就来到了纪念馆。

在纪念馆的广场右侧,有一棵很大的枣树,枝繁叶茂,已经长大的枣子还是绿色的,在绿叶间时隐时现,鲁迅先生在散文《秋夜》开篇写到:“在我的后院,可以看见墙外有两株树,一株是枣树,另一株也是枣树。从此,枣树就与鲁迅的名字紧紧相连,成为跨越时空的文化印记。

资料显示,广场前的这棵枣树不是绍兴当地枣树,而是1976年从北京鲁迅故居后园分迁到绍兴鲁迅纪念馆的,枣树的空间位移,也是鲁迅精神的文脉相依。遗憾的是这次端午行遇上大雨,加上时间紧迫,也就没来得及好好给这棵枣树拍照。

匆匆一别的,还有广场前面的“池水印章”景观。

据悉,1973年纪念馆刚成立时,是有一圈4米高的围墙,以至于不少外地游客参观完鲁迅故居后,都没能发现近在咫尺的纪念馆。2019年纪念馆开始升级改造,拆除了围墙,浙江大学设计院的设计团队以“老房子、新空间”为理念,把纪念馆升级改造成了一座仿台门式建筑,并在广场前设计了一方长14米、宽4米的水池,又在池中布置了五枚石刻“印章”,五枚印章内容分别是位于两边的“鲁迅”“周树人印”的篆刻印章,和中间“横眉冷对千夫指”“俯首甘为孺子牛”、“我以我血荐轩辕”三枚篆刻印章。五枚石质印章重达8吨,最重的一枚重2.8吨。

网图

纪念馆由序厅、南北主展厅、辅助展厅、名人文库及休闲区等几部分组成。

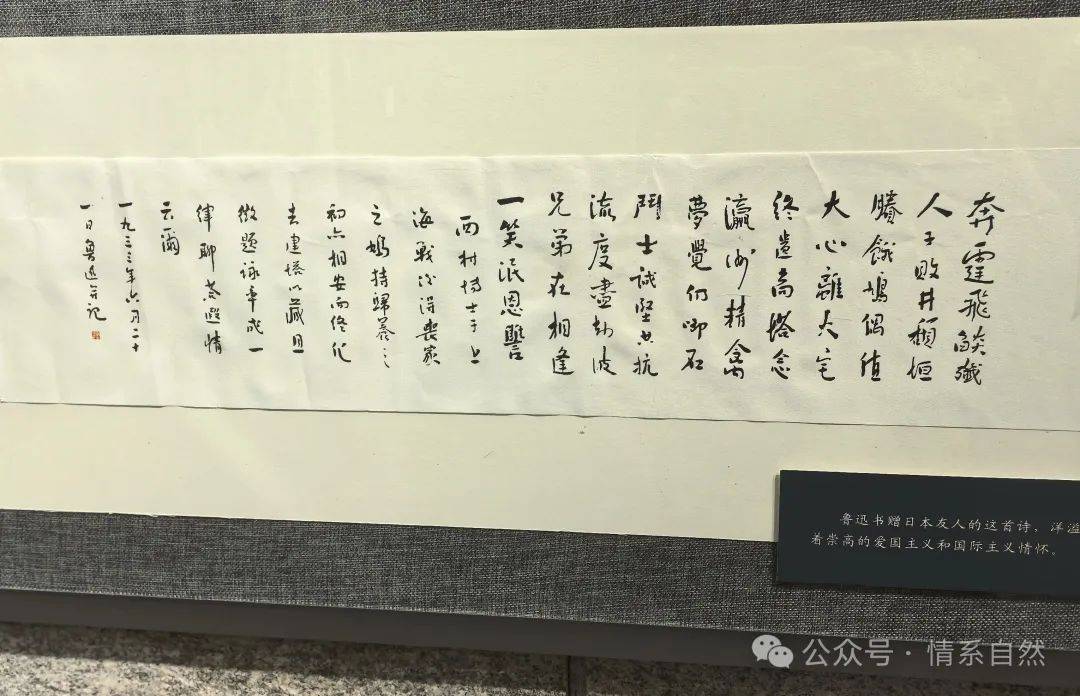

纪念馆采用了实物、手稿、照片、书信、图表及模型形式,并结合多媒体触摸屏、三维立体成像等现代化展示手段,还有鲁迅与闰土、鲁迅与藤野先生等仿真人物蜡像,全方位立体地再现了鲁迅的一生。

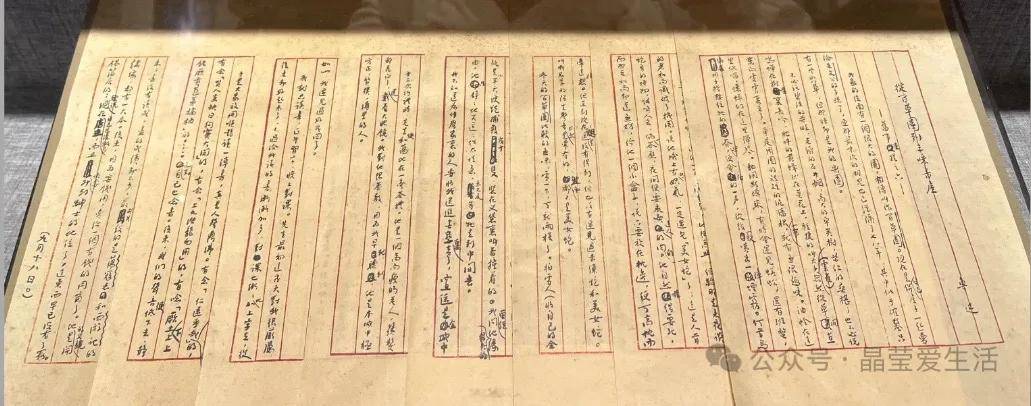

北厅进门墙璧:鲁迅的自传手稿。

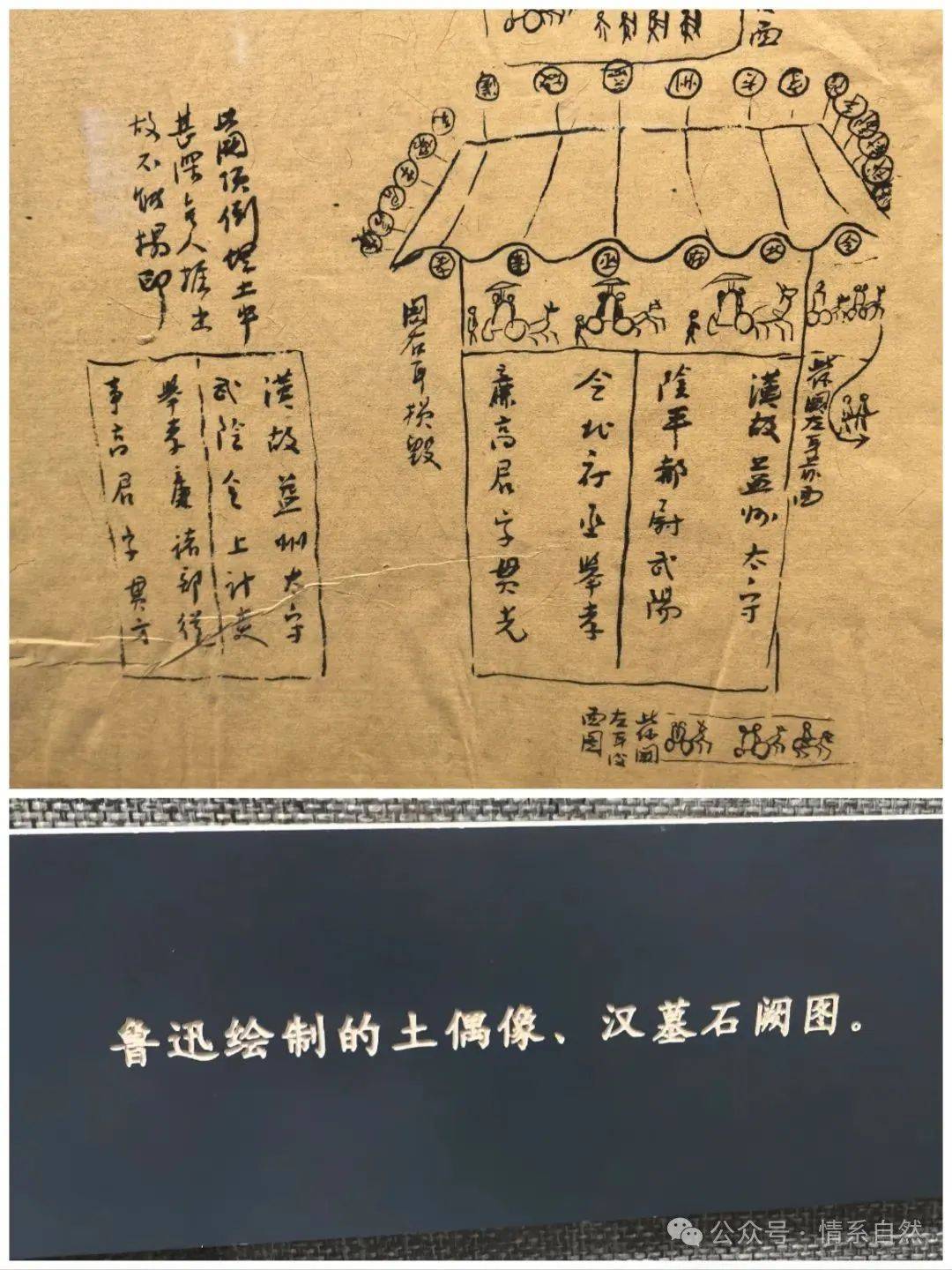

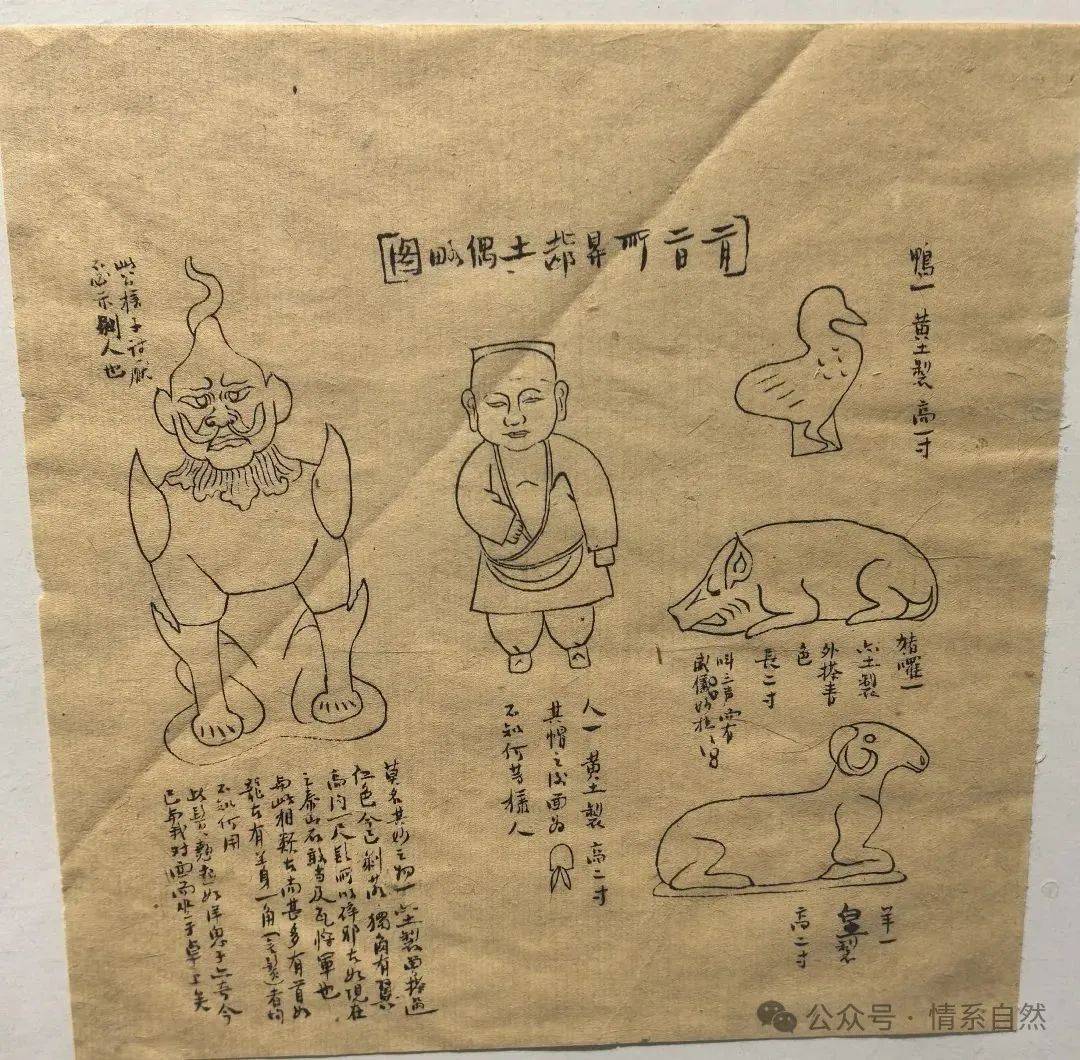

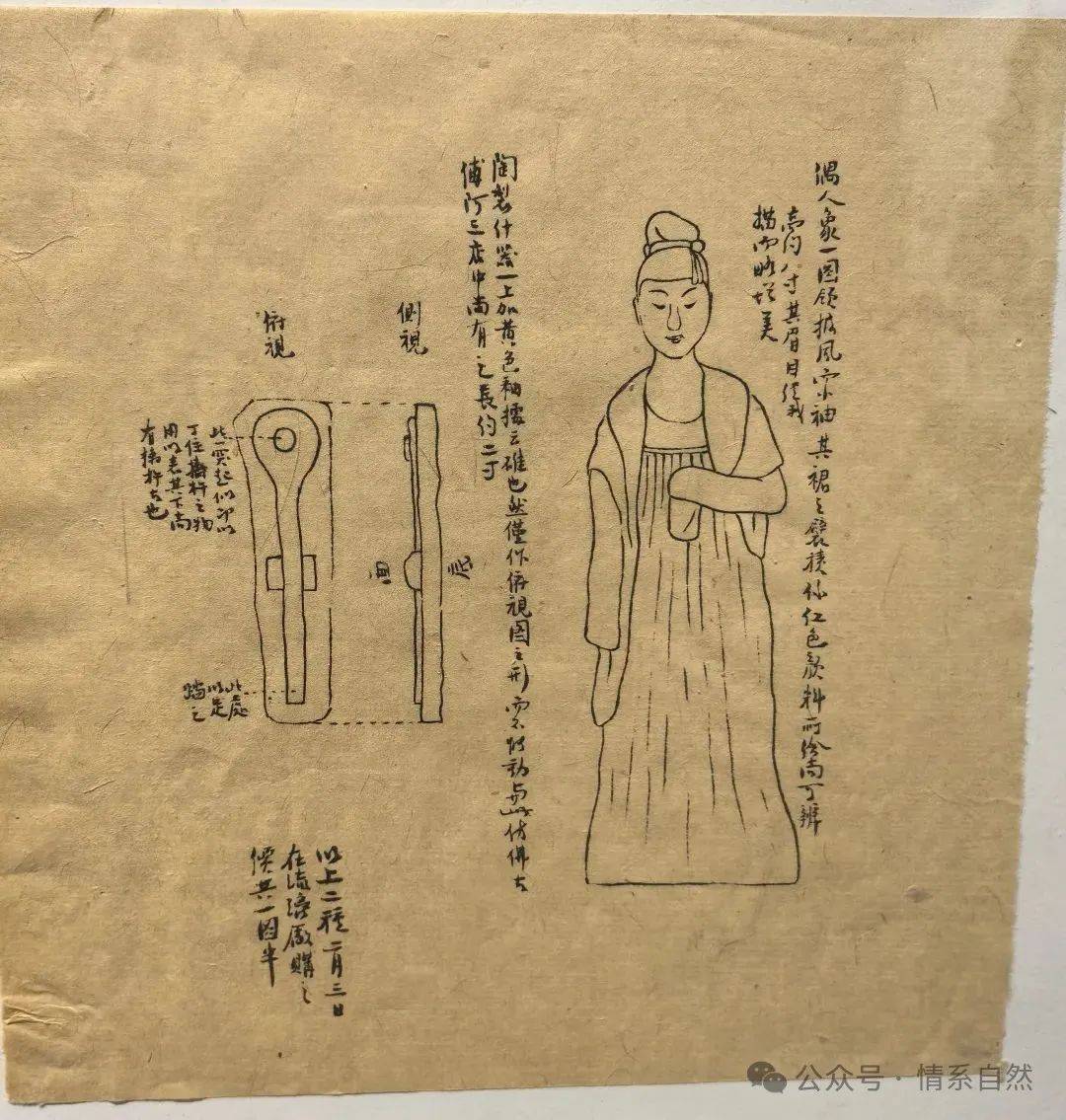

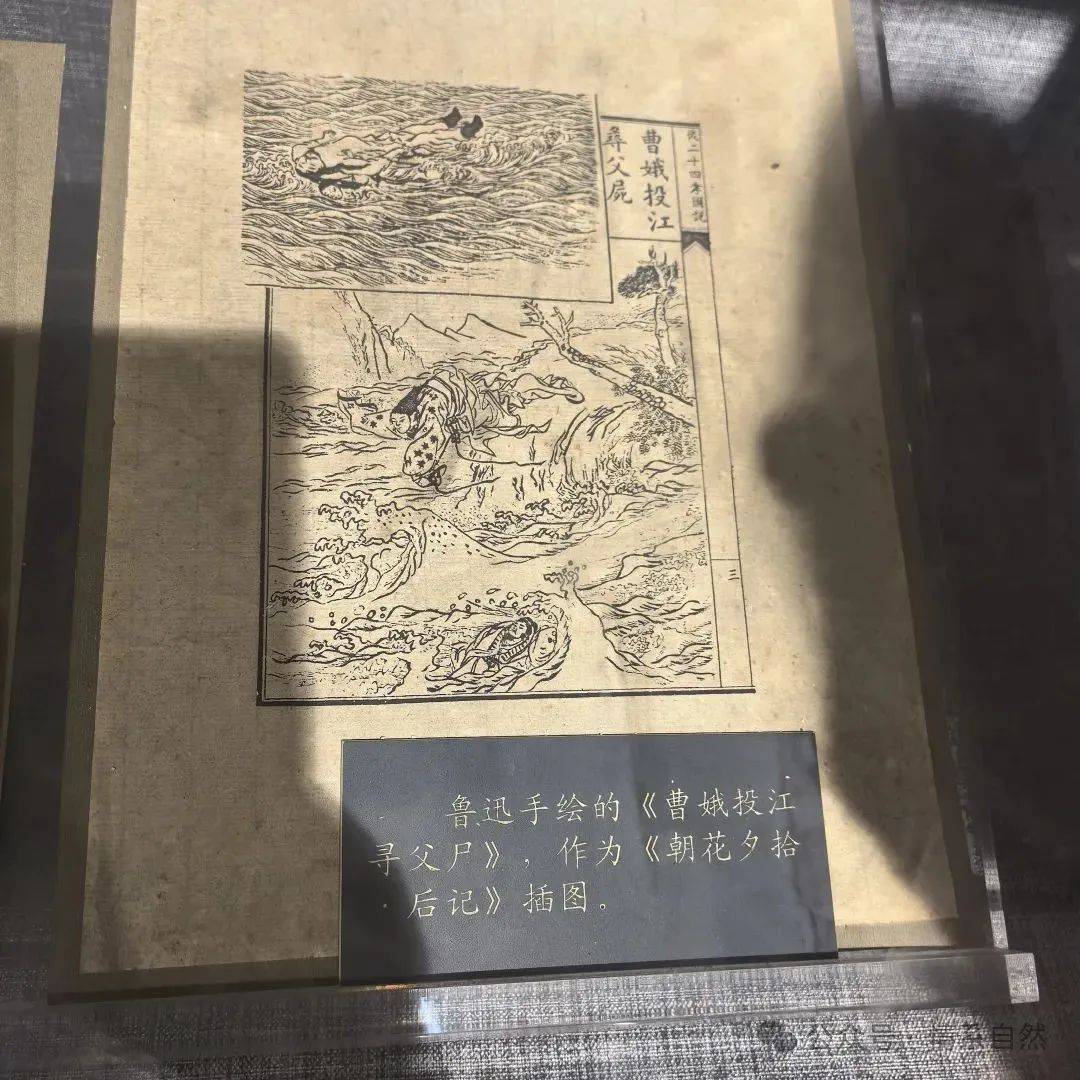

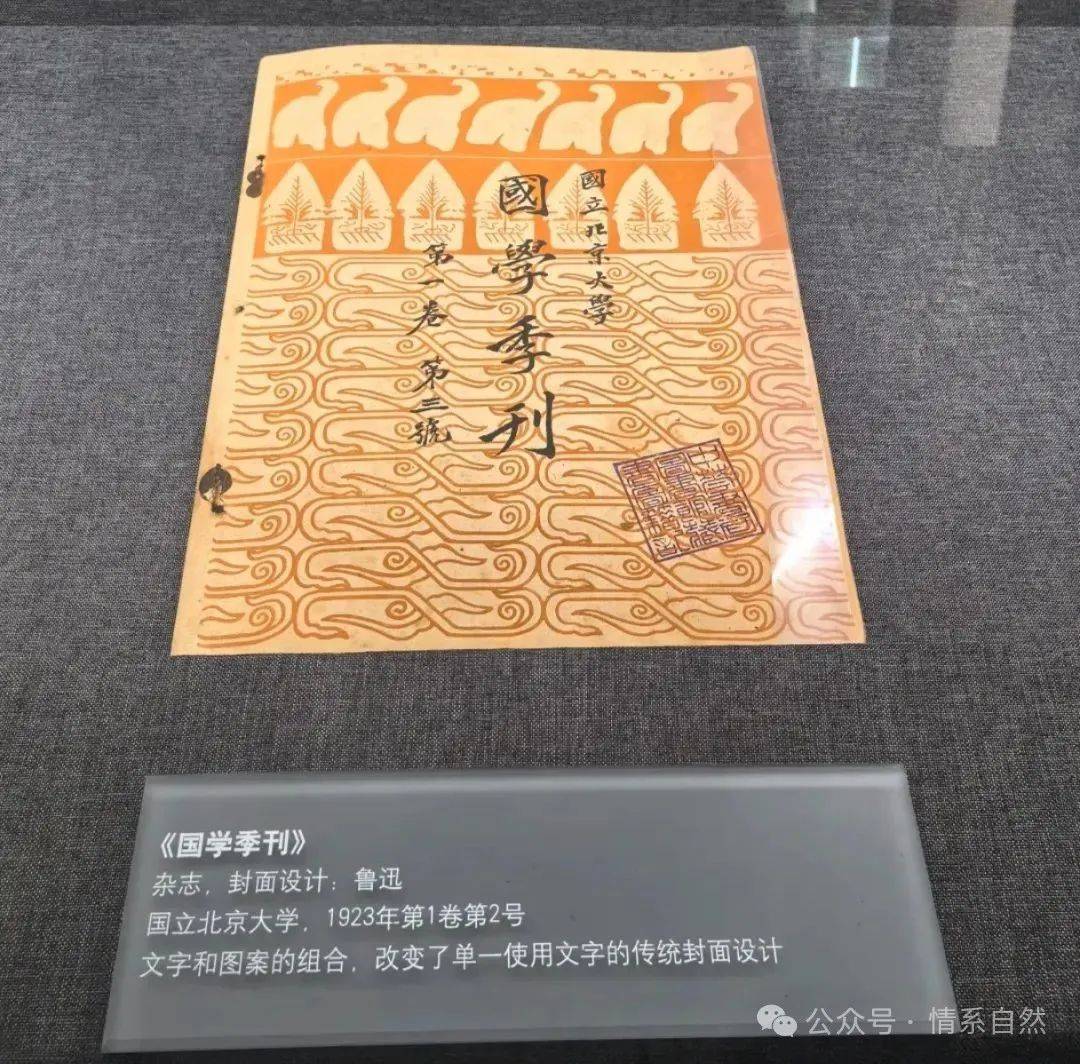

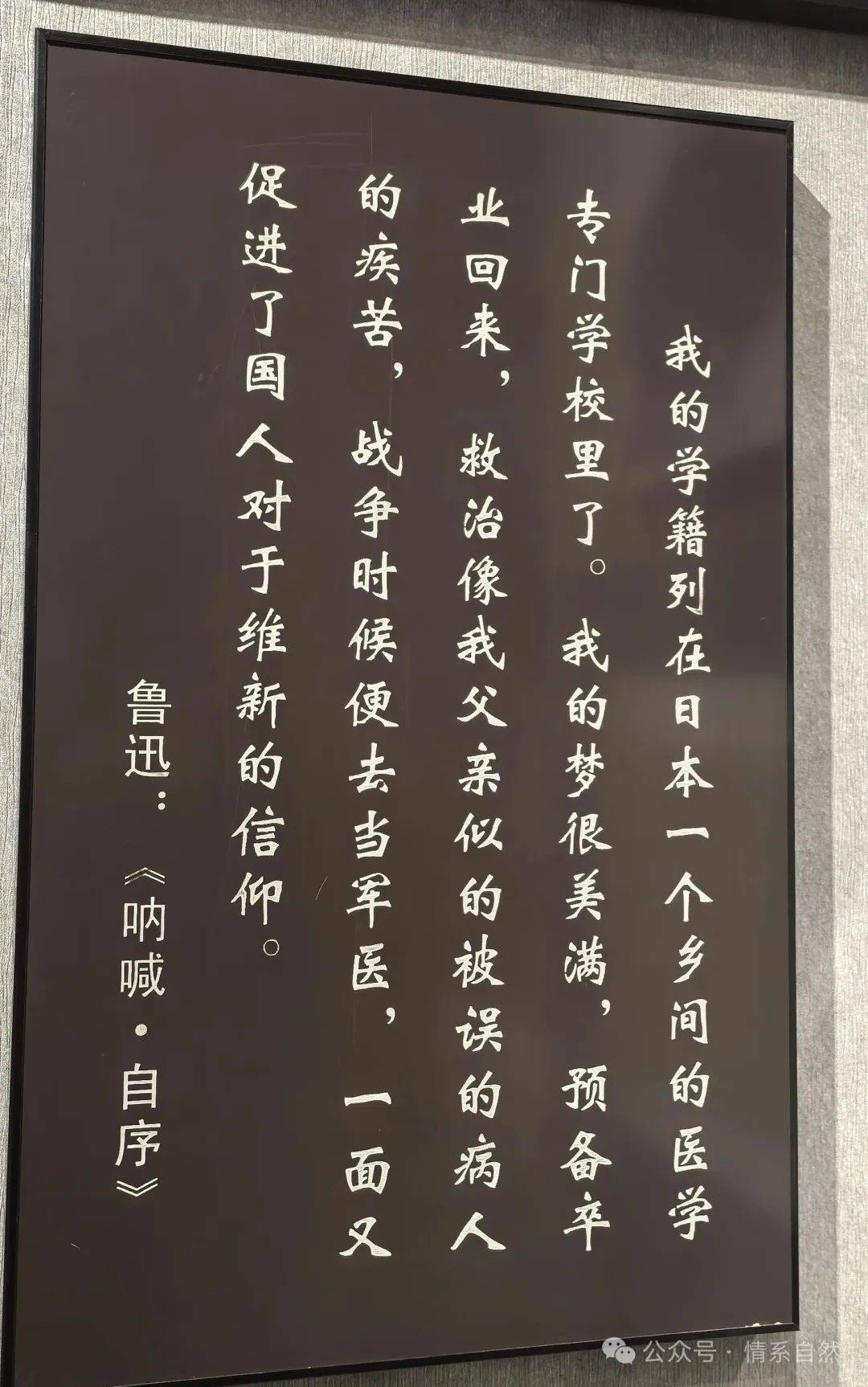

多数人对鲁迅的印象,无外乎他是一位伟大的文学家、思想家和革命家,是敢于直面社会阴暗的民主战士,是弃医从文的无畏斗士,冷峻的批判者……。所不了解的是他还在多个领域展现出丰富的才华,美术正是其中突出的一点。

他擅长手绘,曾为自己的著作设计封面(如《呐喊》初版本封面),他研究汉画像石、碑刻、民间年画等,曾整理出版《北平笺谱》。

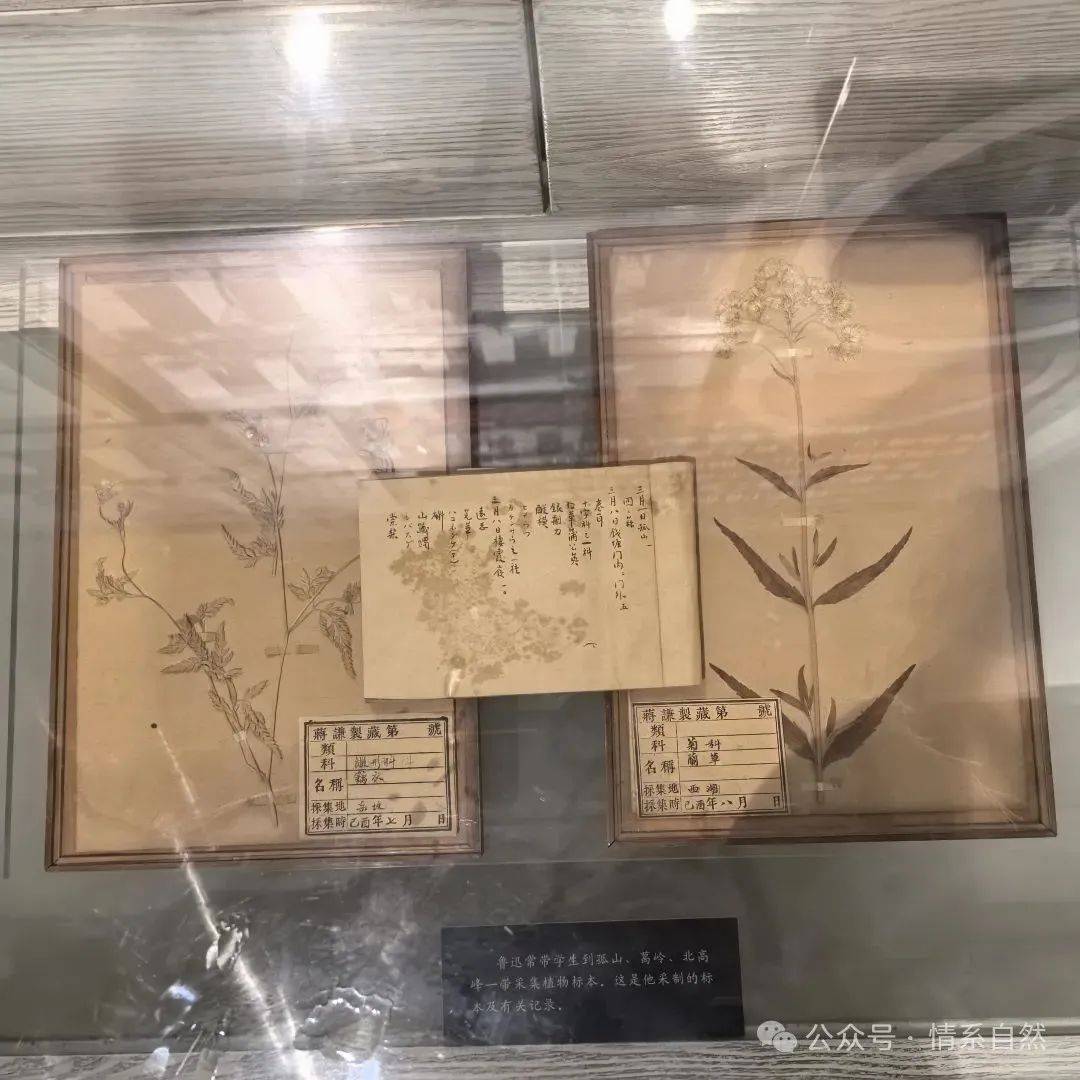

鲁迅对植物学有着深厚兴趣,他曾抄录《南方草木状》等古籍,支持三弟周建人投身植物研究。

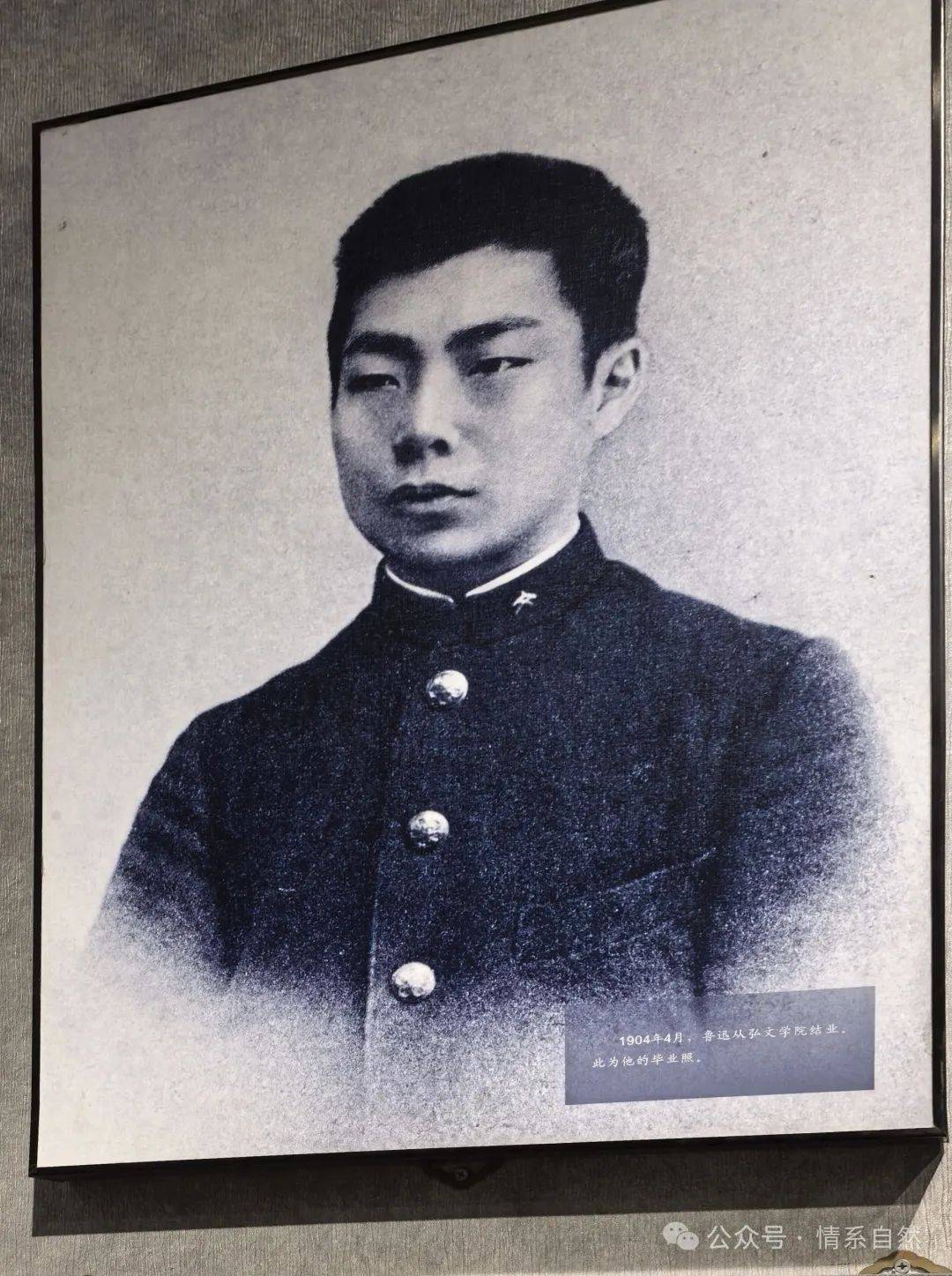

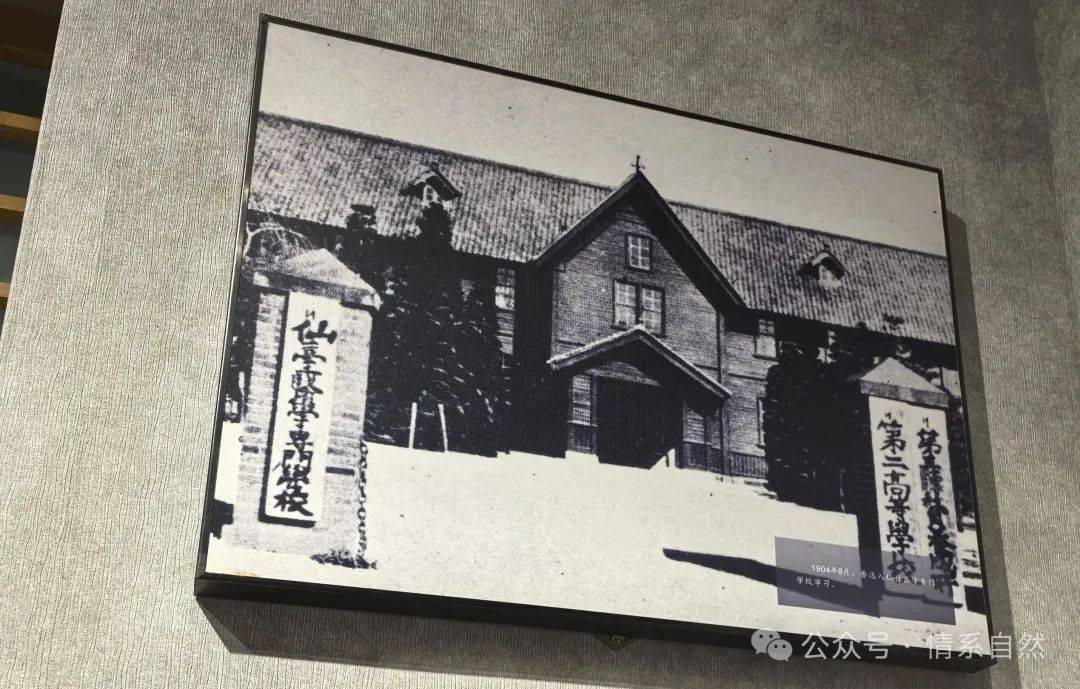

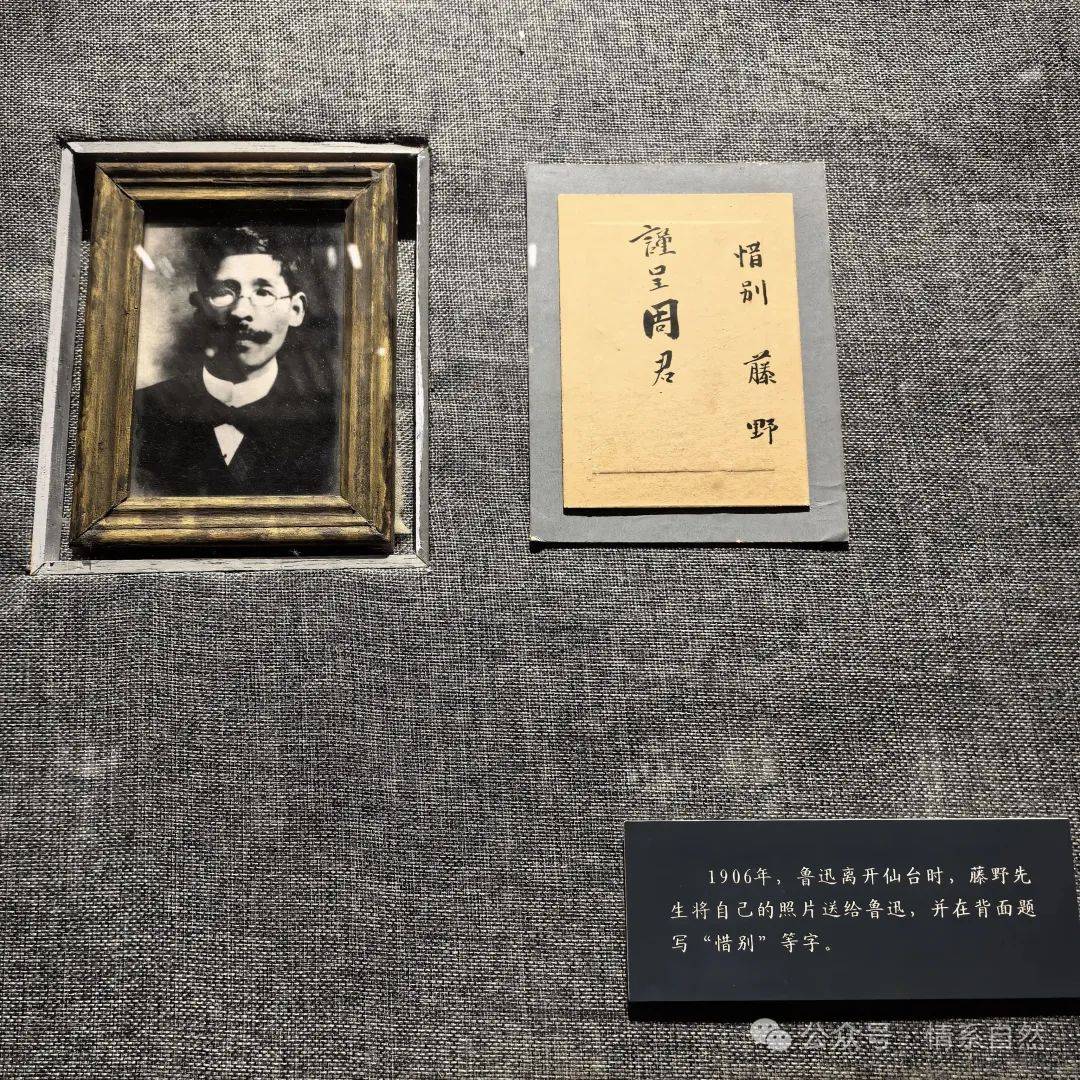

1904年至1906年期间,鲁迅就读于日本仙台医学专门学校,藤野严九郎是他的解剖学老师。鲁迅离开仙台后,与藤野先生逐渐失去联系,但始终铭记这份师生情。1926年,他写下《藤野先生》一文,深情回忆藤野先生的外貌、言行,称他“是最使我感激,给我鼓励的一个”,并表示藤野先生的照片一直挂在自己的书桌前,成为“催促我不断向前的动力”。

这段跨越国界的师生情谊,不仅展现了藤野先生的高尚人格,也折射出鲁迅在青年时期的思想转变,成为中日文化交流史上的一段温情记忆。

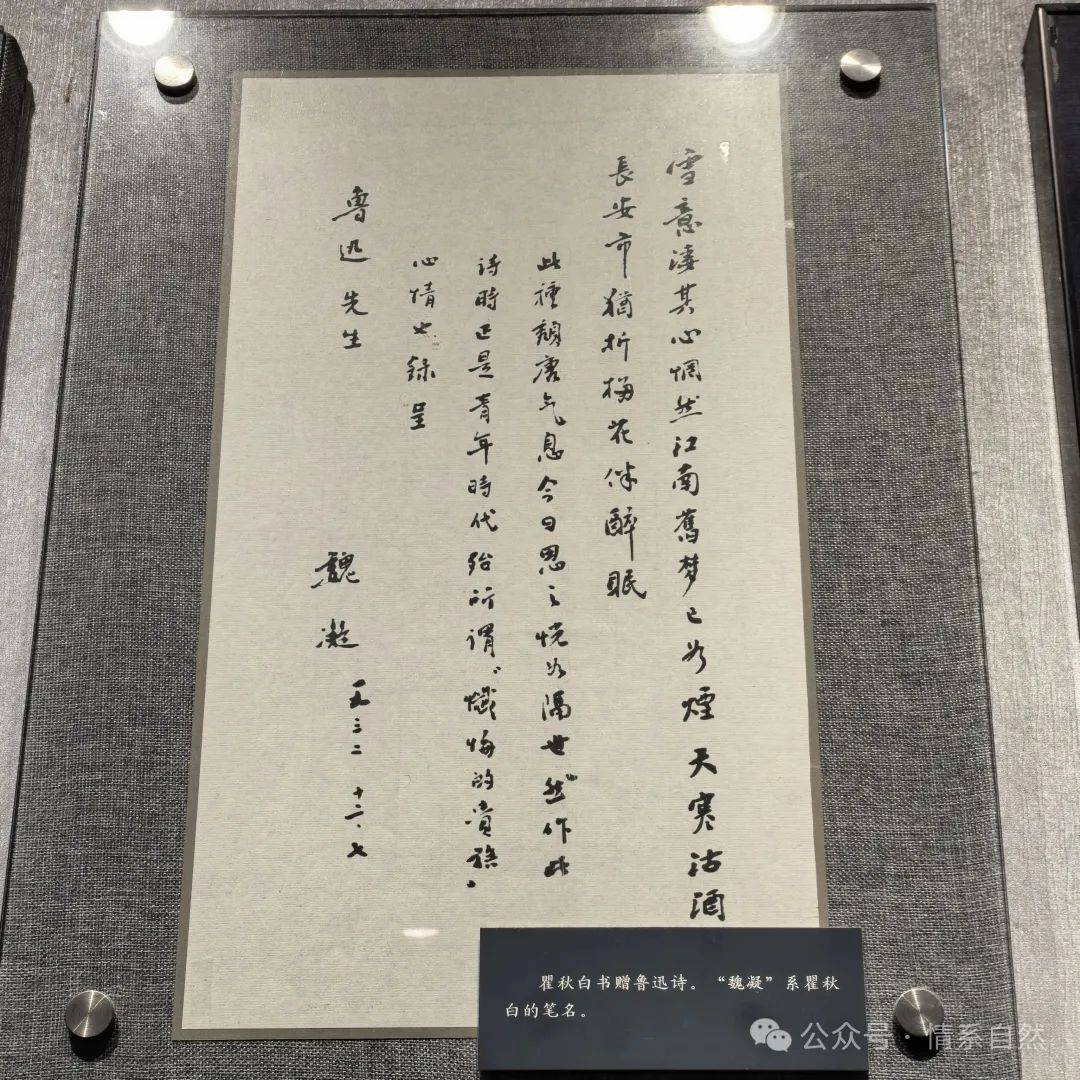

瞿秋白是中国共产党早期重要领导人之一,同时也是文学家、翻译家,30年代在上海从事革命文化工作,32年与鲁迅结识并结下深厚友谊。

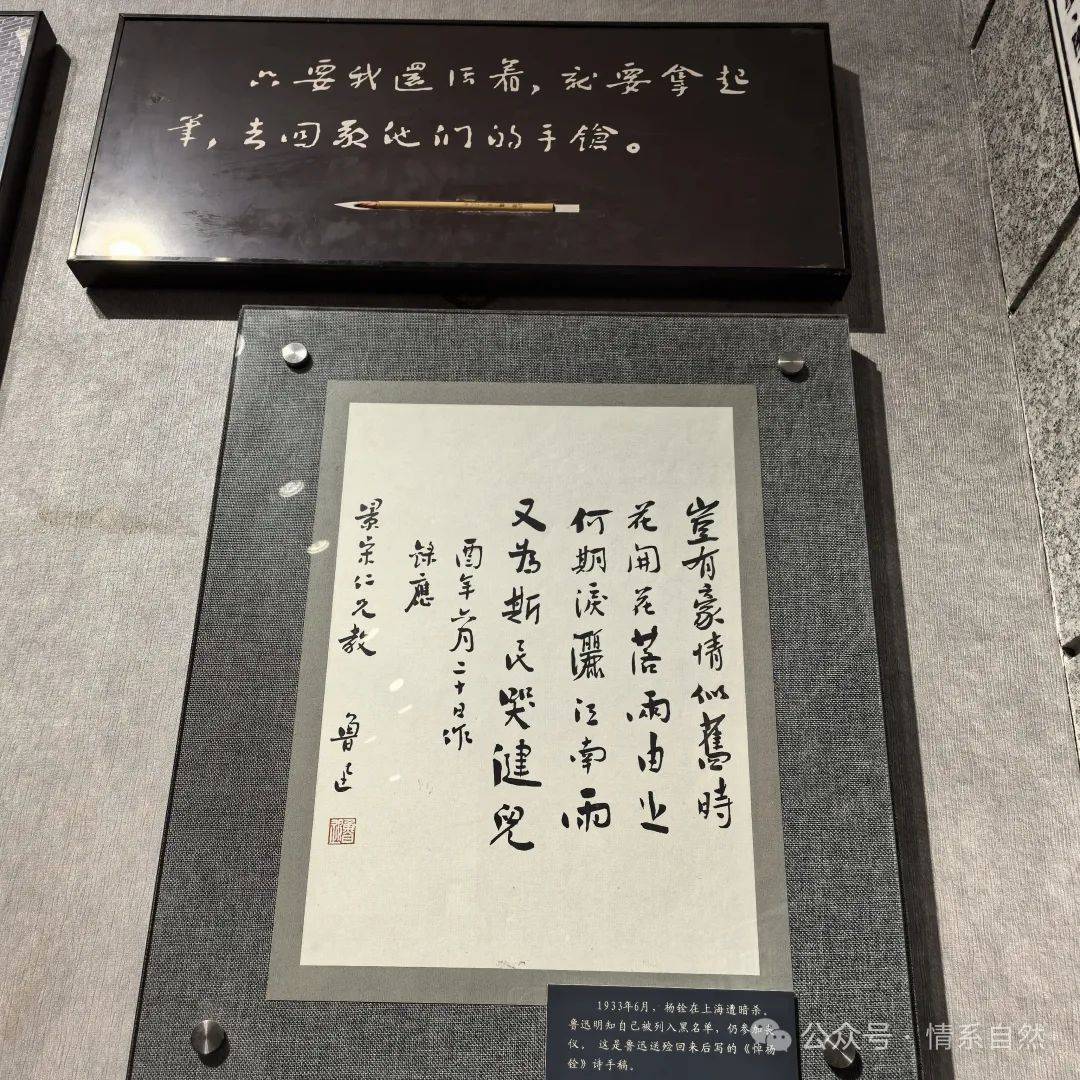

三十年代的上海,笼罩在白色恐怖的阴霾之下。即便环境险恶,鲁迅与瞿秋白仍常秘密会面,交流革命形势与文学。瞿秋白处于危难时期,曾在鲁迅家中避难,为其提供掩护。

1935年,瞿秋白不幸牺牲的噩耗传来,鲁迅先生悲痛万分,虽重病缠身,却强撑着病体,整理出版了瞿秋白的译文集《海上述林》,以此纪念这位革命战友。

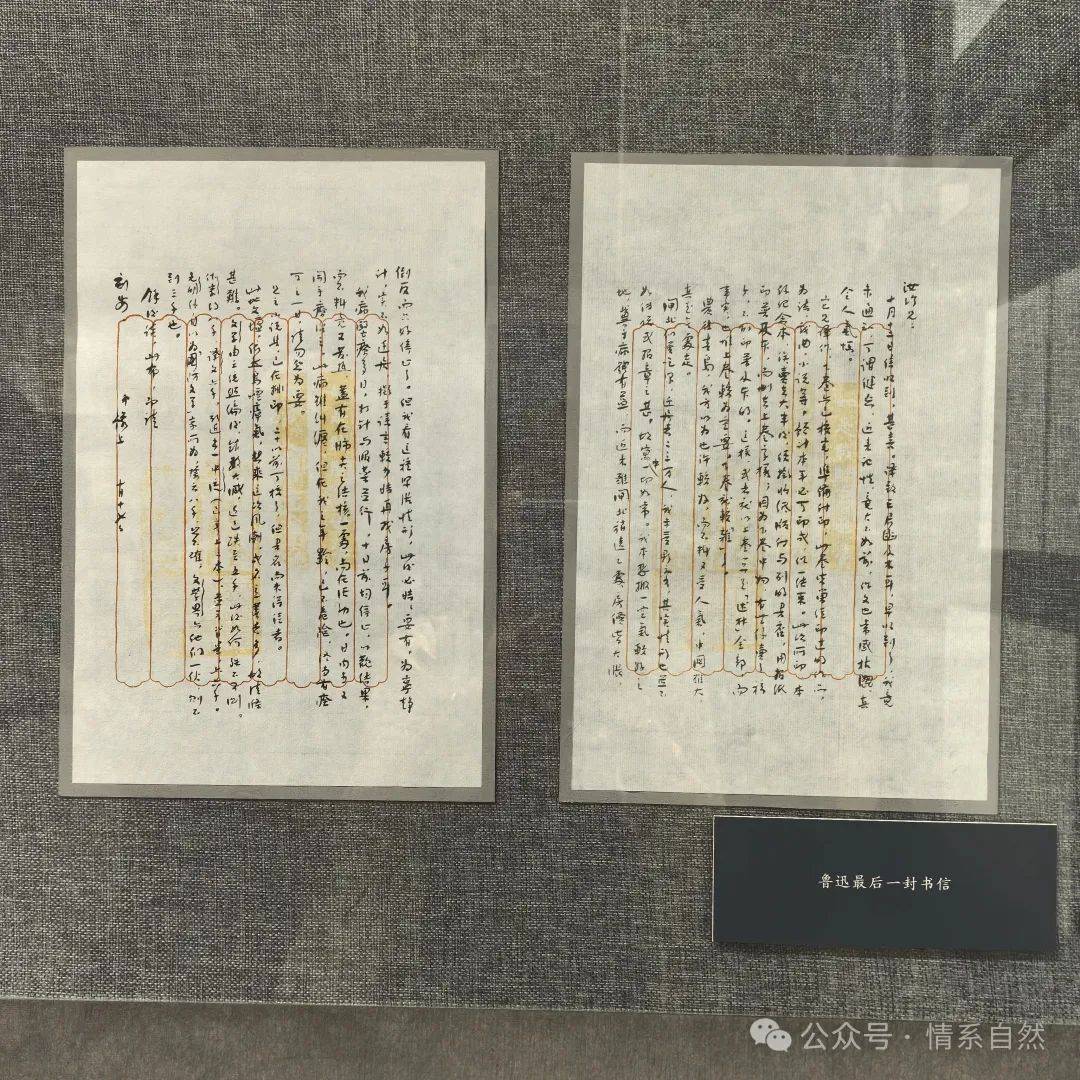

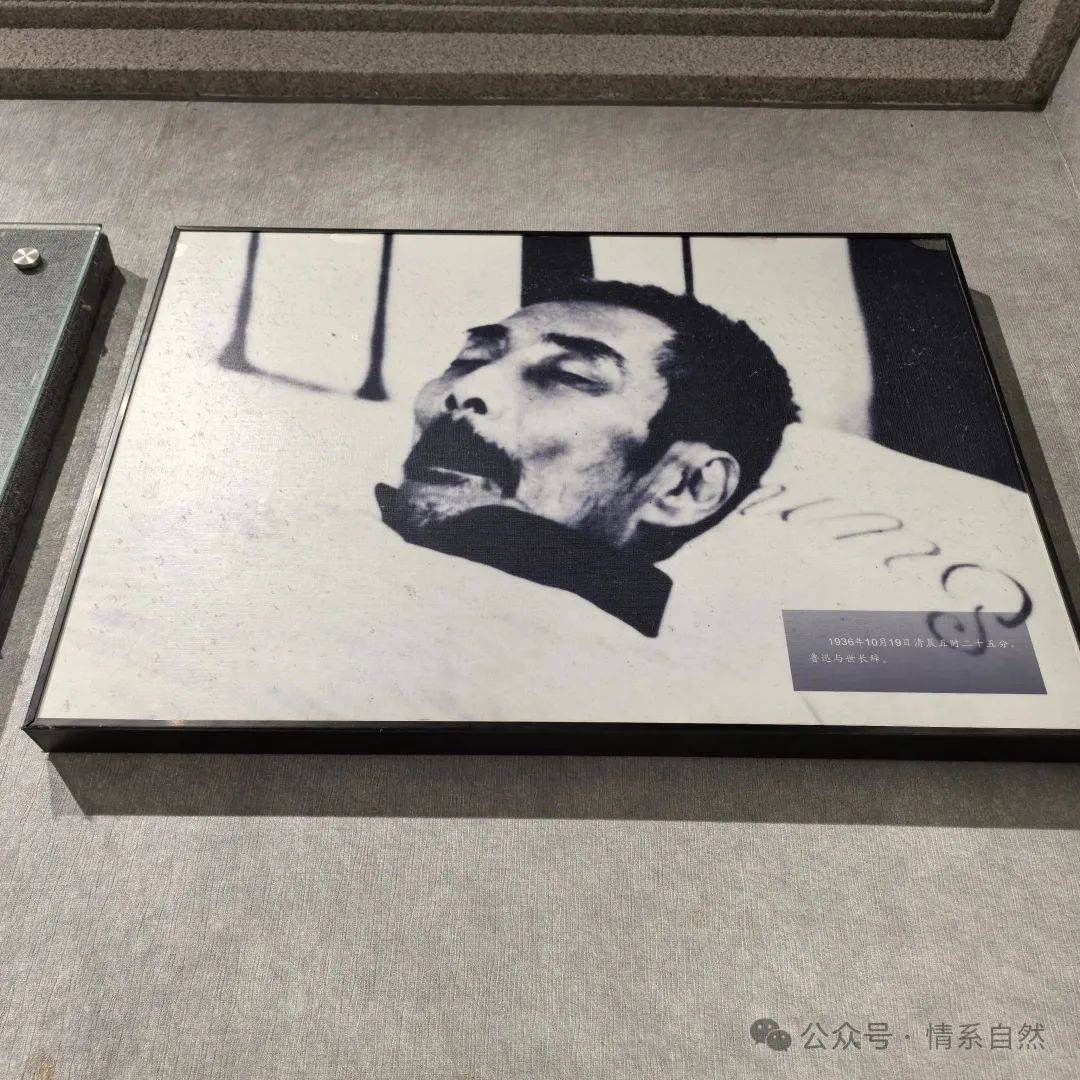

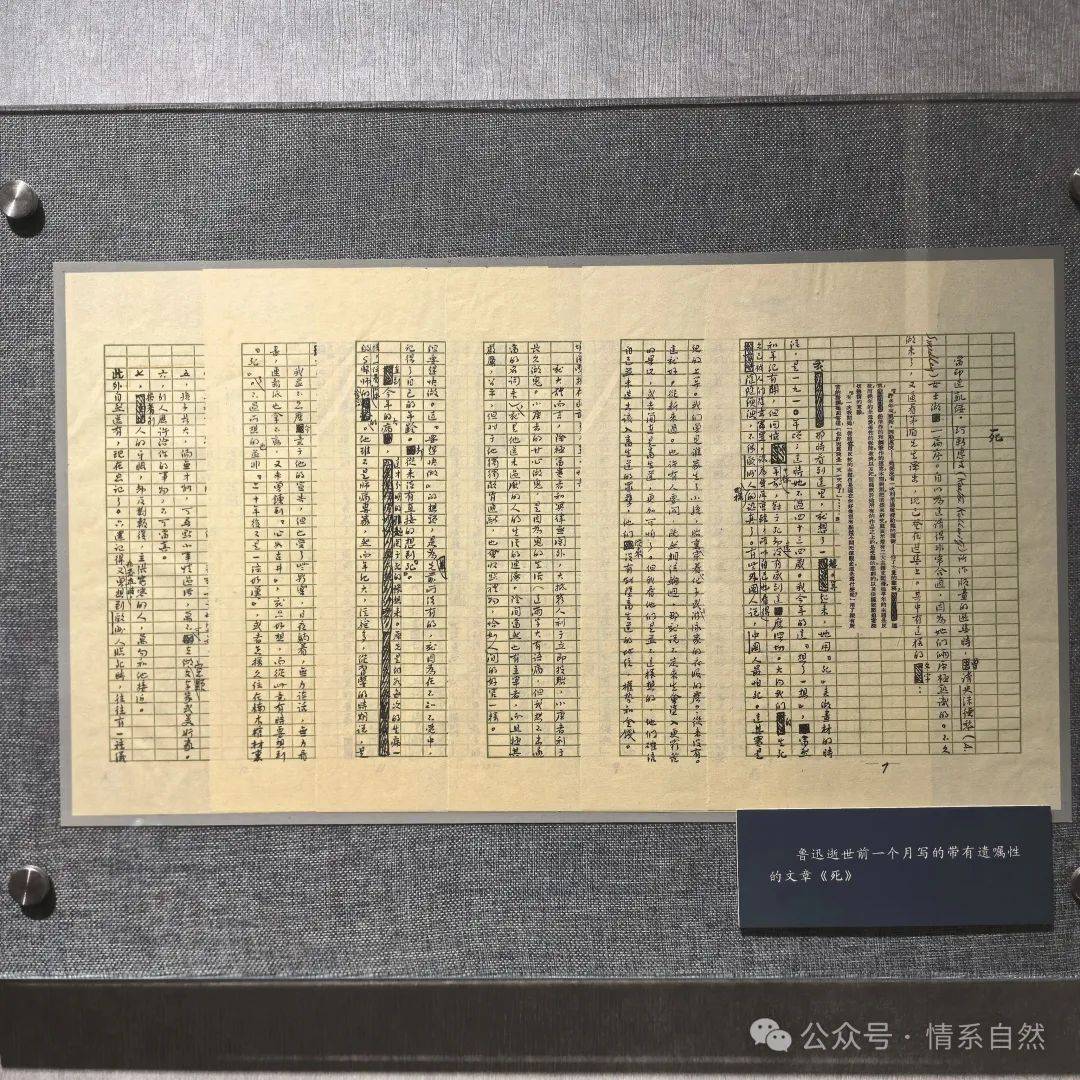

晚年的鲁迅,长期受肺结核困扰,1936年10月18日病危,直到生命尽头他仍坚持写作,19日凌晨5时25分,先生阖然长逝于上海大陆新村9号寓所,享年55岁。

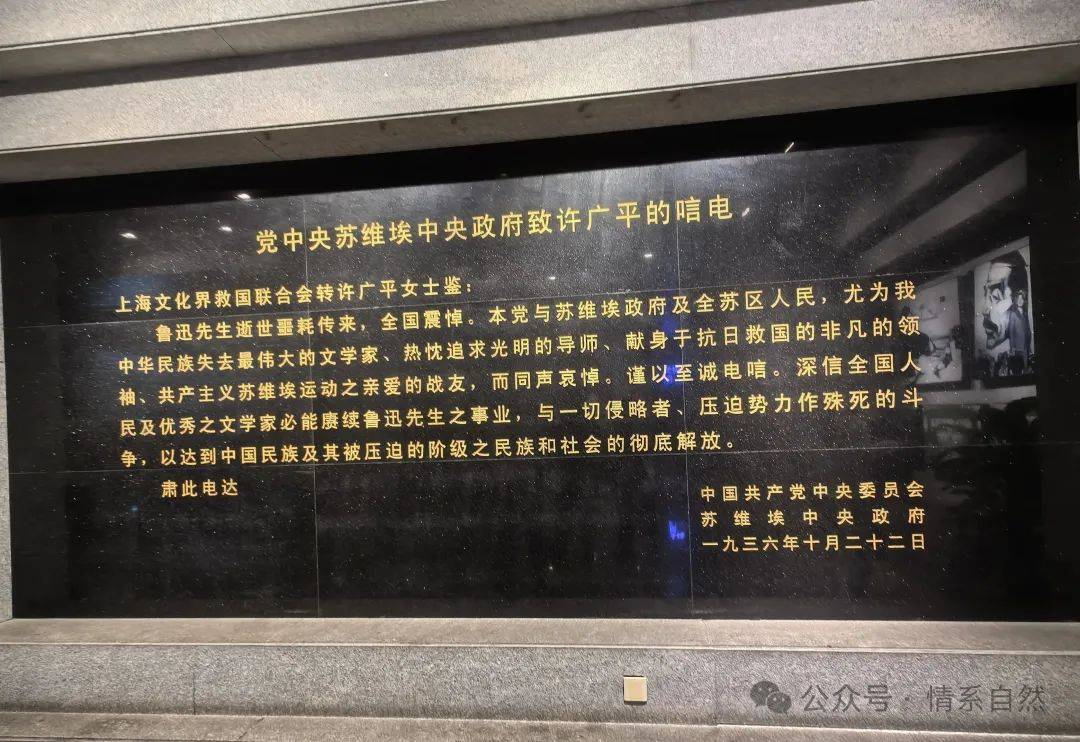

鲁迅逝世后,上海民众自发举行悼念活动,数万群众参加葬礼,送葬队伍长达数里,邹韬奋、胡愈之等各界人士为其抬棺,场面悲壮。

国内外进步报刊纷纷发表悼念文章,高度评价他的文学成就与战斗精神。毛泽东后来称他为“中国文化革命的主将”“空前的民族英雄”。

在鲁迅先生的追悼会上,他的灵柩上覆盖着一面旗帜,上面写着三个字:“民族魂”。

葬礼由宋庆龄主持。

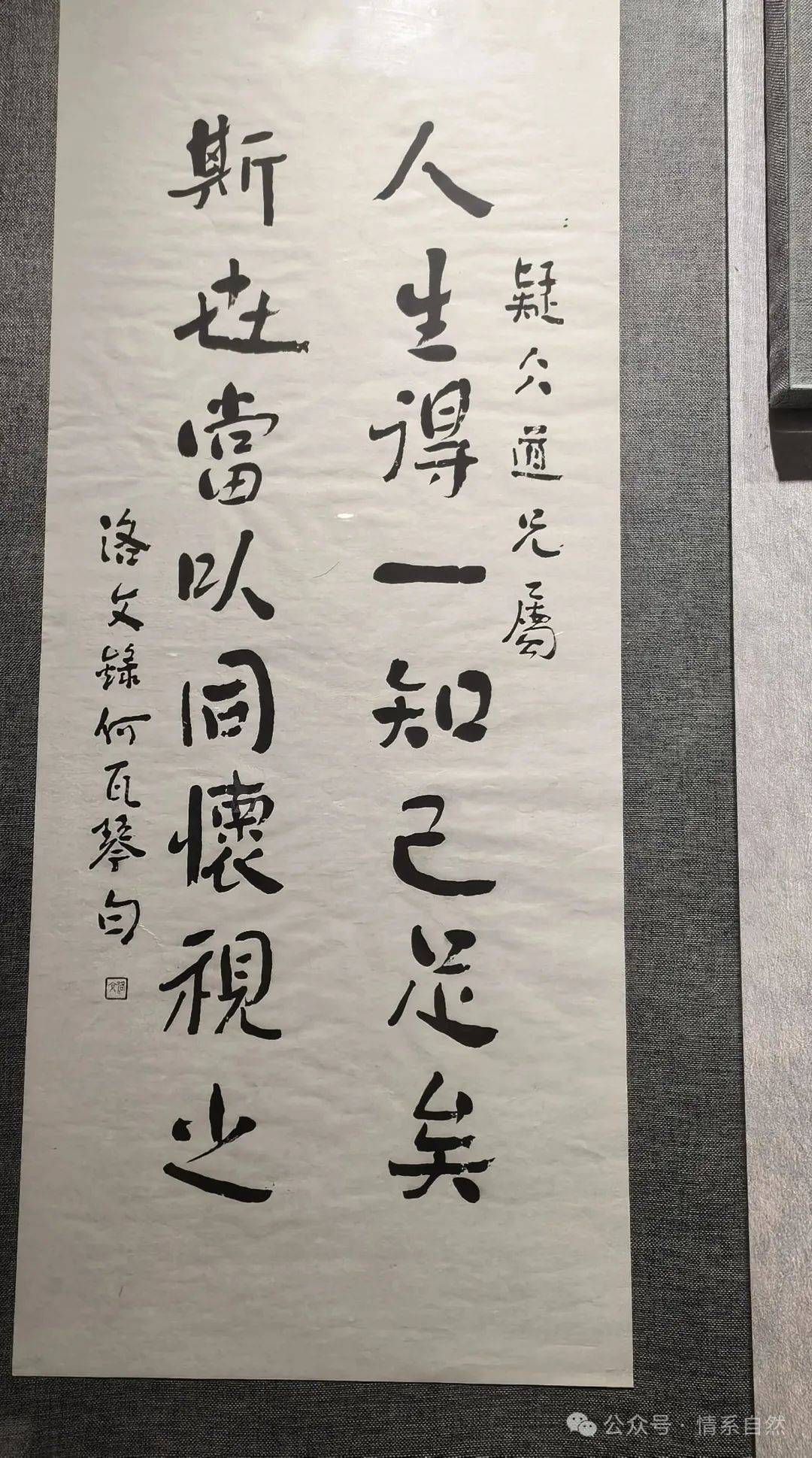

鲁迅先生一生以笔为武器,通过文学作品深刻剖析社会与人性,其文字具有强烈的批判性和觉醒意义,常被形容为“投向旧世界的投枪”。

先生虽已远去,但其作品中奔涌的批判锋芒与深沉的人文关怀,从未因岁月流逝而褪色,而是化为照亮民族精神长空的不灭星火。

〈闲云〉

[责任编辑:梁纪委]

发表评论 评论 (0 个评论)