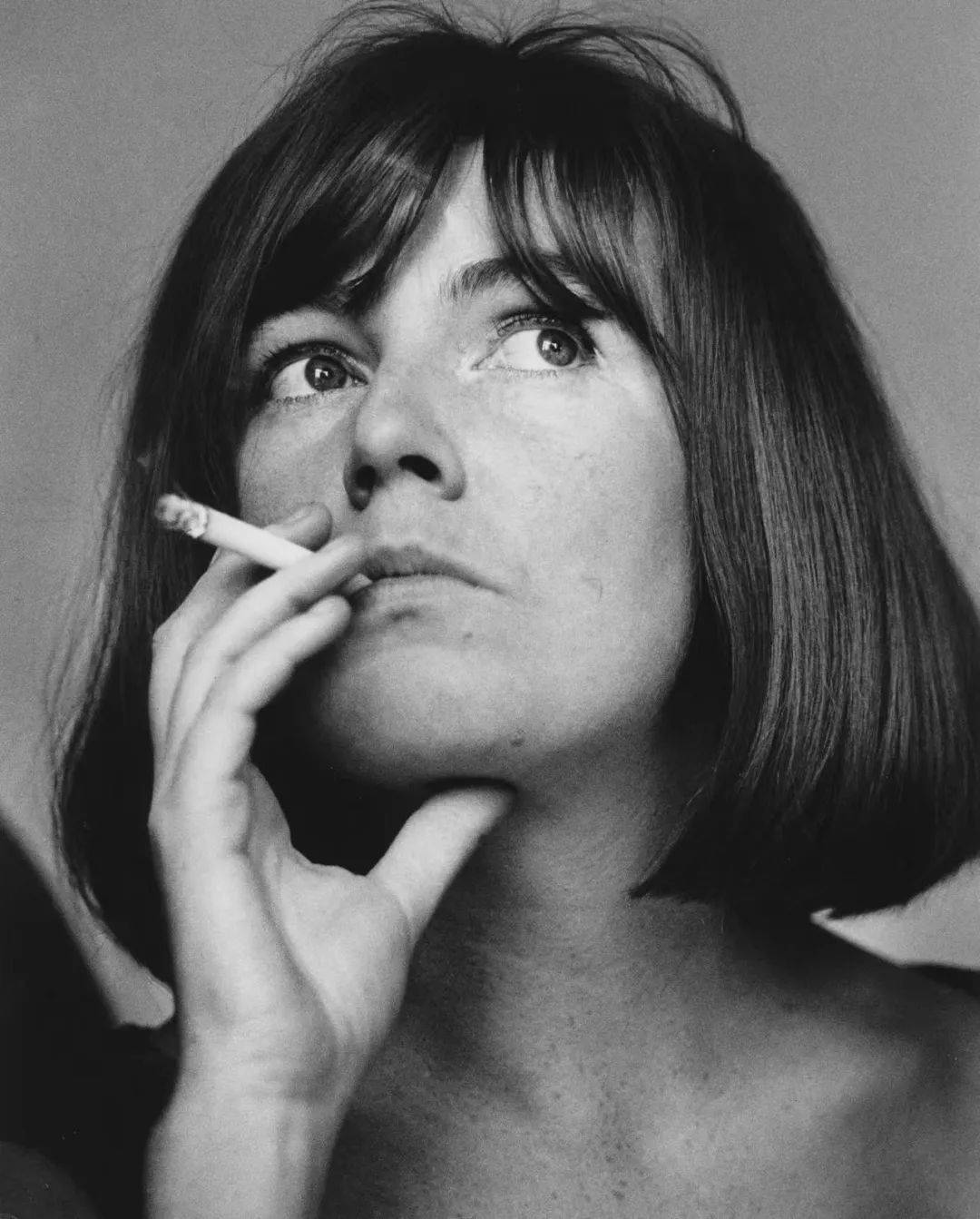

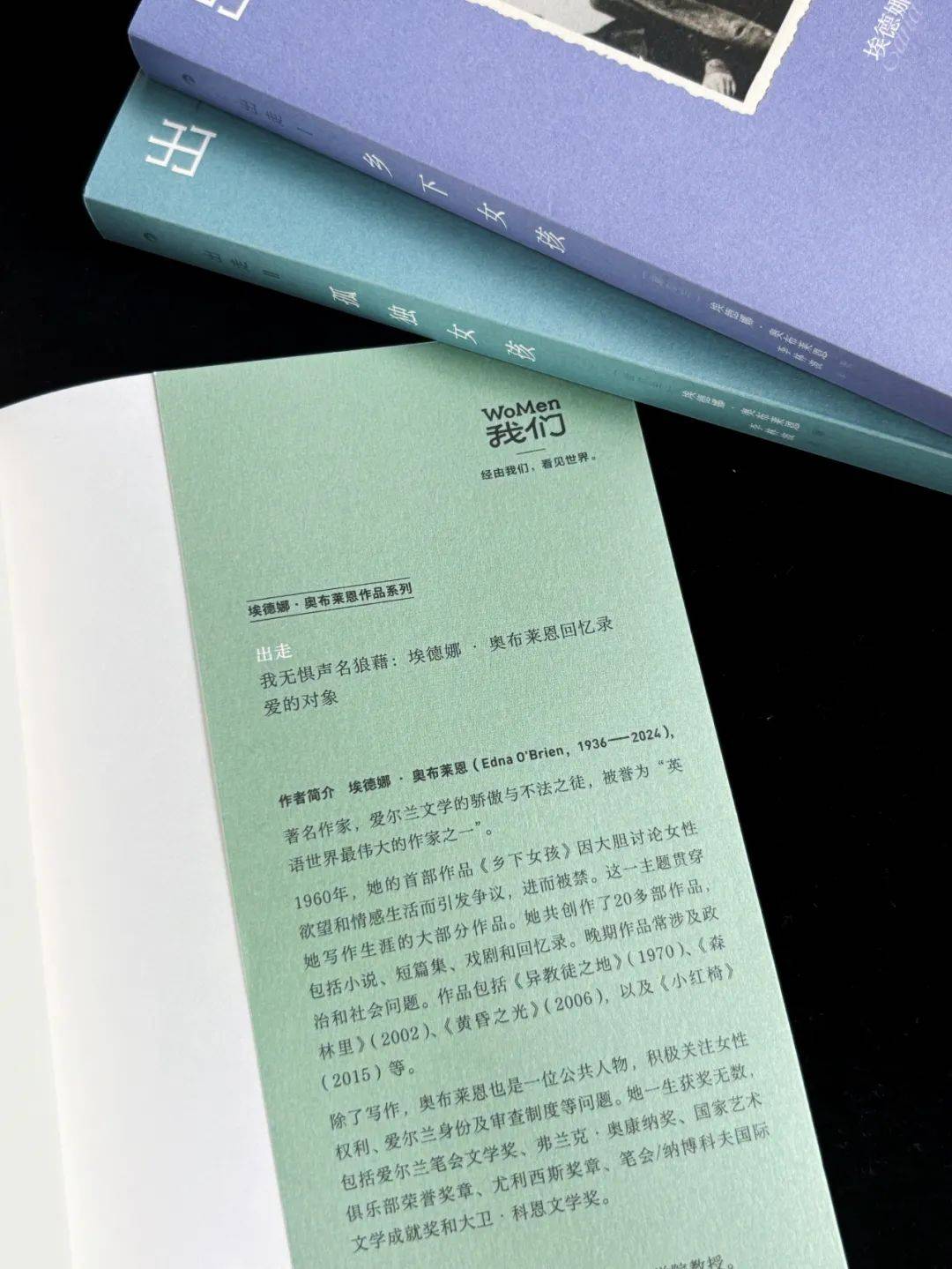

△ 《出走》作者,埃德娜·奥布莱恩

我突然醒来,猛地从床上坐起。只有心里有事时我才会睡不踏实。我的心跳得也比平时快,过了一会儿才反应过来是怎么了。想起来了,还是那个原因。他没有回家。

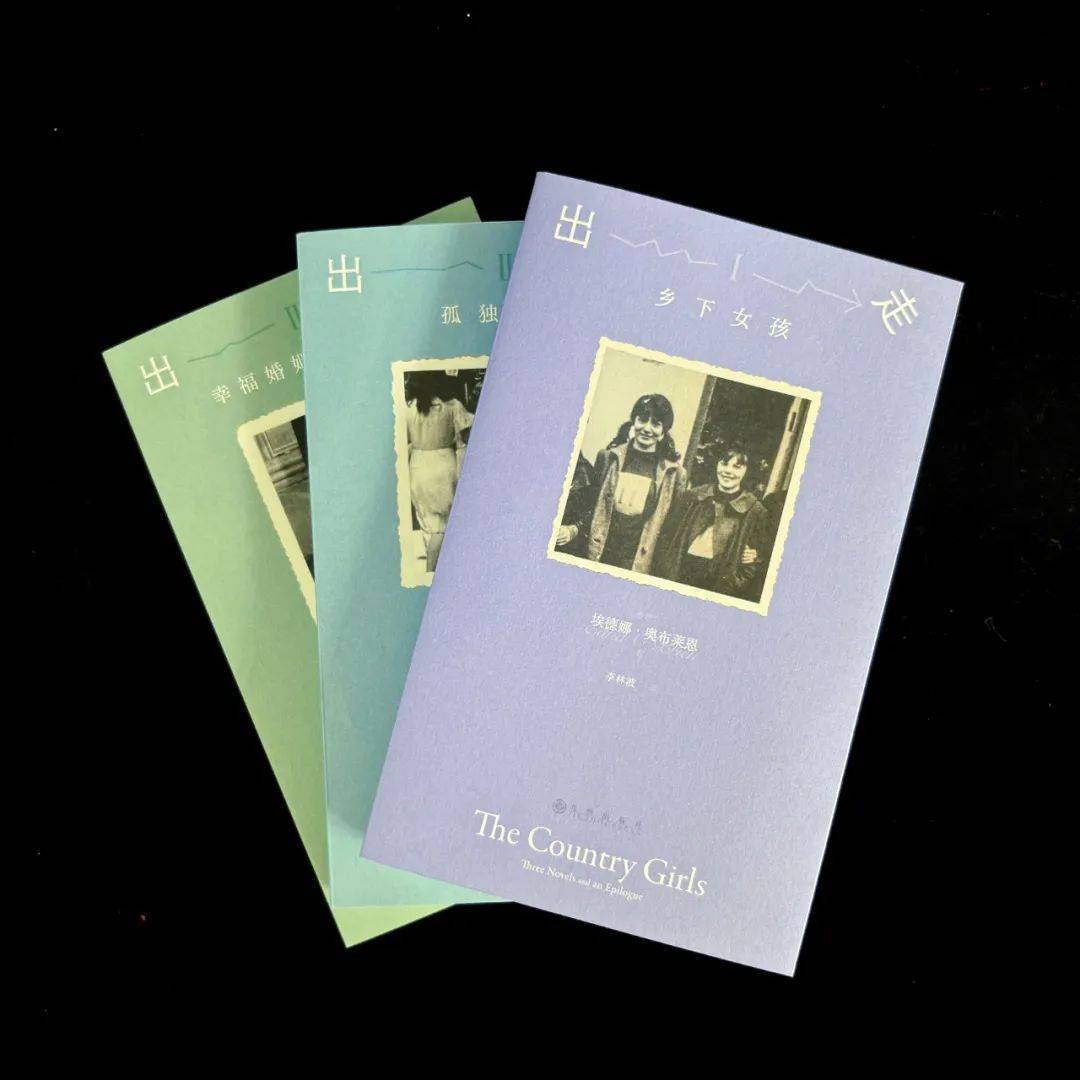

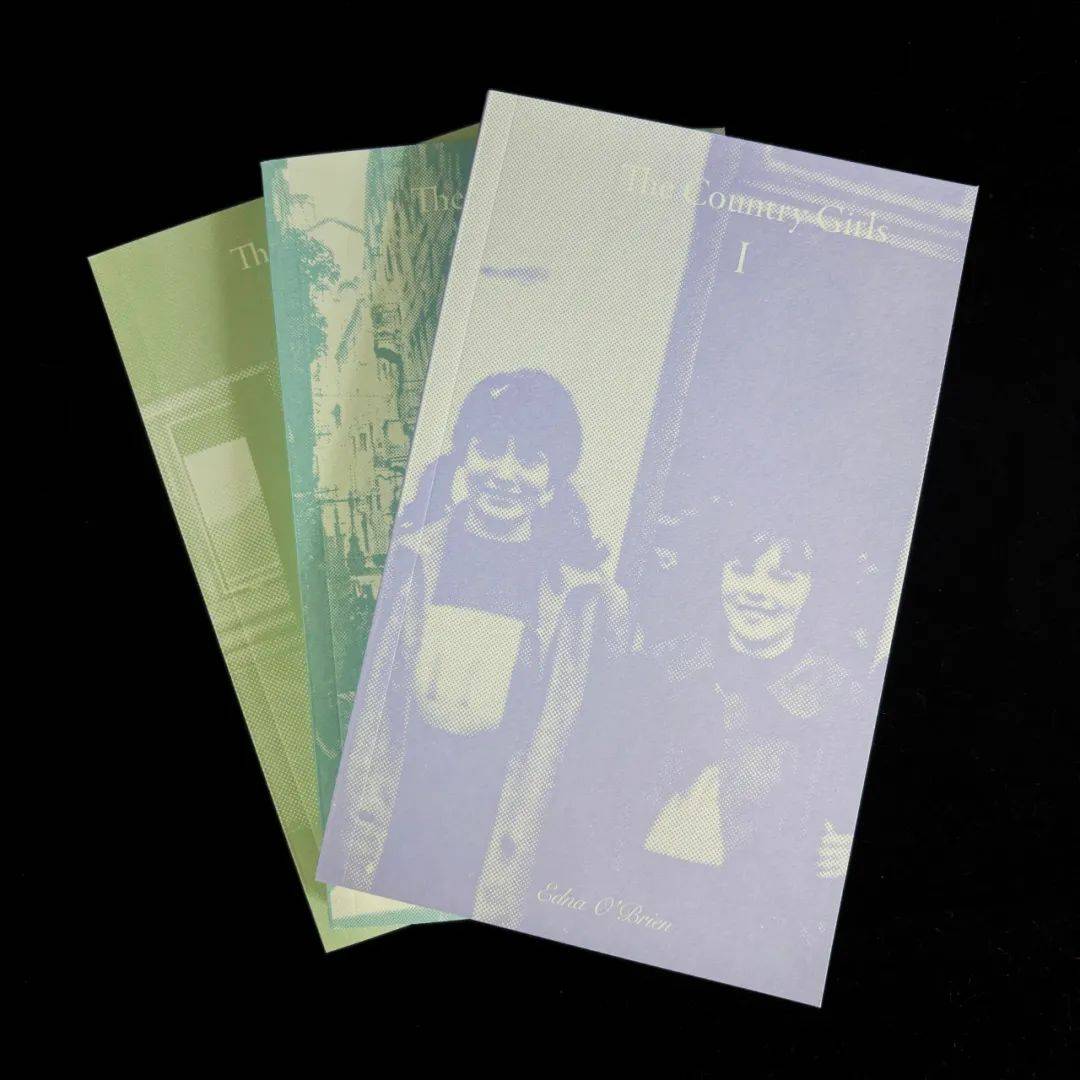

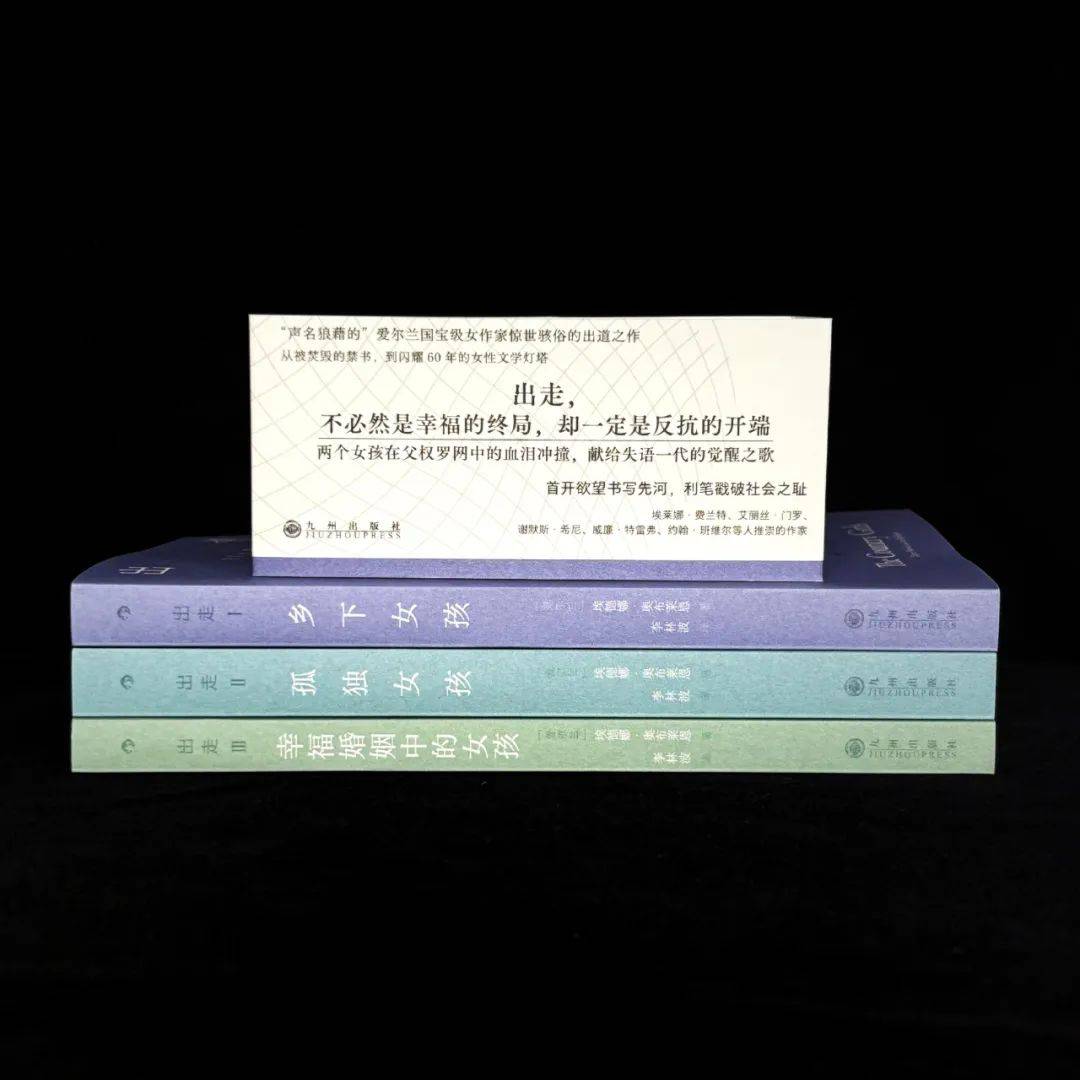

《出走》的第一部《乡下女孩》就此开篇,这部20世纪爱尔兰小说中最负盛名、最具争议、最受喜爱且影响深远的作品就此诞生。即便在一个涌现了众多符合上述各类标准的爱尔兰小说的世纪里,《乡下女孩》凭借其创作出版过程,以及其引发的公众哗然,仍在文学史上占据着独特地位。首先是其令人惊叹的创作速度(“这本书是自己写出来的”,埃德娜·奥布莱恩常说起这部小说奇迹般的完成速度——三周)。其次是它广遭恶评——虽然如今已成传奇——的遭遇(因直白性描写被爱尔兰审查机构查禁,被当地教区神父当众焚毁,妄图在“后《玫瑰经》 时代”制造戏剧效果,奥布莱恩本人更收到一连串恶毒的匿名信),这些风波反过来又使作者同时成为轰动性事件的主角与全民公敌。正如历史屡次证明的那样,这部作品面世时遭遇的道德恐慌,最终确保了小说本身和奥布莱恩都成为划时代的象征——在一个极端保守、极度宗教化、制度性厌女的社会中,它标志着一种让爱尔兰女性的声音冲破喧嚣被听到的奋争。肖恩·奥法莱恩(爱尔兰著名作家、批评家)曾将爱尔兰这个如今深受诟病的历史时期描述为“沉闷的伊甸园”,但较之于奥布莱恩遭遇的滔天怒火与公众谴责,他这一著名描述是远远不够的。

自然,更令局面雪上加霜的是,奥布莱恩随后在国际文坛大获成功。这位所到之处皆受追捧的作家,突然闯入了本应只属于男性文学巨匠的殿堂,而他们显然不欢迎这位闯入者。尤其是弗兰克·奥康纳(爱尔兰剧作家、小说家、批评家、翻译家)和莱斯利·珀斯·哈特利(英国小说家、批评家),他们轻蔑地评价其笔下人物是“花痴”,并称作者本人“对男性品味低劣”,这番言论最终令他们自取其辱。更关键的是,《乡下女孩》及紧随其后的两部同样饱受争议的续篇《孤独女孩》与《幸福婚姻中的女孩》,无情揭露了那个文化、社会与思想被严格禁锢的时代背后人们为此付出的人道代价——这种窒息般的停滞早在20世纪60年代初就已笼罩整个爱尔兰。在一个淫乱至极的天主教教会的支配下,女性生活的方方面面都被一个意识形态上反对女性解放的国家机器肆意干涉和支配,奥布莱恩笔下那些敢于追求超越传统家庭束缚、性奴役、情感疏离和思想压制的女性角色,无疑具有革命性意义。奥布莱恩不仅为失语者发声,更将国家的“脏衣物”公之于众,其肮脏之甚,即便在《乡下女孩》意义深远的出版已过去五十年之后,也仍然需要继续荡涤。如今,这本书从诞生到被焚毁,再到成为备受珍视的经典之作的历程,自然而然地为其文本本身赋予了政治意涵。尽管这种解读不可避免,但若让这部小说动荡的历史遮蔽其作为文学艺术瑰宝的本质,那将是一种遗憾。《乡下女孩》时而优美,时而粗俗,既诙谐,又令人难忘,常被誉为爱尔兰青年女性的经典故事——它并非打破窠臼之作,而是开创典范之作。

《出走》主要讲述了凯瑟琳/凯特·布雷迪(原文为“Cait/Kate”,译为中文后都为“凯特”。在小说中,芭芭常称凯特为“Cait”,而尤金称呼她为“Kate”。)和布里奇特/芭芭·布伦南这两个女孩相互交织,后又交叉叙述的故事。两人有时结为同盟,有时又互相为敌,一起在20世纪50年代爱尔兰乡村窒息的宗教氛围中长大。读者初识她们时,两人都还在上学。凯特和温柔、慈爱的母亲住在一起。她母亲饱受她酗酒成性、好施暴力的丈夫,即凯特的父亲的折磨。她父亲的酗酒无度和经济上的无能让母女两人生活在惶恐飘摇之中。那个家唯一的维护者是希基,一个薪水微薄的农工。他让这个家得以维持下去,而且,偶尔才让自己享用一只免费的鸡。希基用他的朴实、温暖和可靠给这个受酗酒摧残的家庭带去了慰藉,母女两人都非常担心他会离开,换一份收入高一些的工作。芭芭的生活则可谓有天壤之别。她父亲布伦南先生是当地的兽医,她母亲玛莎最大的爱好就是晚上去当地酒吧,在旅贩们的陪同下喝几杯金汤力。芭芭身上带着一个乡村中产阶级家庭出身的孩子的自负、骄纵和毫无道理的虚荣。凯特才华出众,身上又散发着梦幻般的脱俗文艺气息。芭芭既嫉妒,又恼恨,经常欺负她,挑她的刺。然而,凯特的母亲意外离世后,两人被送到远在郡里另一头的一个沉闷修道院去接受教育,这时芭芭对凯特的依赖越发明显。这一对组合虽然奇怪,但是她们相互陪伴着度过了接下来的几年时光,一起忍受着糟糕的餐食,度过蓬勃生长的青春岁月。当两人在芭芭的主导下,通过一桩精心计划的亵渎行为导致自己被开除时(“可怜的玛格丽特嬷嬷,这是她宗教生涯中遭受过的最严重的打击”),故事发展到了紧要关头。两人决定前往都柏林,去热烈追求想象中大城市将为她们呈上的浪漫与魅力。

两人住进一个寄宿家庭,房主是善良但吝啬的奥地利逃亡者乔安娜。芭芭很快就开始寻求充满冒险的生活,还说服凯特一起把内衣染成了紫色。凯特在一家杂货店找到了新工作,安顿了下来,生活过得比较满意,但就在此时,家乡的一个幽灵再次出现,以绅士先生的形式——他之所以被如此称呼,是因为他是法国人,读他的法语名字“德·莫里耶先生”对当地人而言是个巨大的挑战。绅士先生年长凯特不少,婚姻不如意,恰到好处地悲观厌世,是一种旧世界优雅的化身,成功地满足了凯特这样一个充满梦想的文艺女孩的想象。算是一种幸运吧,从凯特十四岁那年起,绅士先生就对她表现出越来越浓的兴趣,而且他也渴望这段关系能够向前发展。奥布莱恩用极尽细腻的笔触刻画了这个年轻女孩如何迷恋绅士先生见多识广的异质性外在标志——漂亮车子、外国口音、冷静的薄唇、平稳的情绪和士绅的文化气息,这些与她由于早年遭遇过的情感伤害而对男性形成的预期形成了鲜明对比。这一对准恋人避开窥探的目光,偷来片刻的时光约会,虽然就其所遭遇的愤怒抵制而言,这些情景并不具有强烈的画面感,也没有多直白,但它们仍然居于文学作品中最具性张力的描写之列。凯特对爱情的渴望,以及她后来生理上的欲望,与她自己因缺乏经验且可能会令他失望而产生的恐惧交织在一起,对任何一个曾有过不能企及之爱的读者而言,都是一种细腻、伤感的阅读体验。考虑到首次阅读此书的读者,我不会透露过多,只说一点就足够:狭隘的恶意从不会放过任何机会展示其最残酷的一面,这是苦涩却难以避免的。

《孤独女孩》——曾被拍为电影,后以《碧眼女孩》的名字发行——讲述了两年之后的故事。两个女孩仍然租住在乔安娜家。芭芭现在会花费大量时间去搜寻合适的男人,这些男人要么可以带她逍遥玩乐,要么可以请她美餐一顿。凯特再次出现时,正在快速阅读斯科特·菲茨杰拉德的《夜色温柔》。她迫切想知道“那个男人到底有没有离开那个女人”,这里显然是在暗示她内心对浪漫爱情的幻想仍未被破坏,事实也很快证明确实如此。一天晚上,和芭芭一起外出物色对象时,她被介绍给了尤金·盖拉德,一个古怪、神情忧伤的纪录片导演。他神秘的自我克制让凯特感觉到绅士先生的气息,于是在都柏林的一家书店再次邂逅他时,凯特竟一反常态,大胆邀请他出来喝茶。尤金接受了邀请,一场尴尬的恋情随即开始。再次选择一个年长但更现实的男人之后,凯特很快就发现自己被重新命名(“他叫我凯特,说凯瑟琳听起来太‘基尔塔坦’,他不喜欢,也不知道那是什么意思”),而他也不是凯特能完全理解的。尤金与一个似乎是他“前”妻的人旧情未了,这种情况如同幽灵一般笼罩着凯特与尤金的关系,而尤金的管家安娜则像丹弗斯太太(小说《蝴蝶梦》中的女管家)一样不懈地加深这种印象。

凯特无法面对结束处女身份这一现实问题,但当她酗酒成性的父亲(通过一封匿名信)发现了这段无实质进展的关系时,一场荒唐闹剧展开了,从而巧妙化解了凯特的尴尬困局。她父亲带着一伙行为粗鲁、举止怪异的人,要从这个正在毁掉他女儿灵魂的新教离婚男人手中夺回他女儿的身体。此处,奥布莱恩尖锐剖析了男性在性方面对女性的双重态度:这是一种所有权观念,一边是男性荣誉,另一边是男性满足。这些互不相容的原则之间斗争激烈,凯特的权利和愿望,甚至于她对自己身心的直接掌控,都被认为要屈从于男性特权,以获得自我和社会的尊重。在描述当中,奥布莱恩从未放弃她对社会进行讽刺的天赋,在戳穿文过饰非方面也毫不迟疑。在整个写作过程中,她将二者有力地运用起来,使得《孤独女孩》较之《乡下女孩》,对爱尔兰社会的批评要尖锐得多,在当时,爱尔兰的整个社会意识都完全依赖于对妇女权利的剥夺。而且,她对生活在这样的社会里,女性的主体意识与个人意志会受到何种影响也做了精准刻画,这也引发了社会的不安。在一个无论是从法律层面还是文化层面都无权选择自己的生活的国家,你又能如何去获得自己想要的东西呢?对于这个问题中包含的自我价值的剥离,以及为了生存而必须遭受的情感操纵,奥布莱恩进行了毫不留情的揭露。

在三部曲中的最后一部,也是最悲伤的一部中,生存成为更加核心的主题。第三部名为《幸福婚姻中的女孩》,颇具讽刺意味。情节跳到了若干年之后,地点也跨海到了伦敦。芭芭·布伦南现在变成了芭芭·杜拉克,因为她嫁给了一个身价百万的粗鲁建筑商,此人一心想实现社会地位跃升,但目标不准。小说中“凯特”的两种拼法“Cait”和“Kate”到这里完全变成了后者。凯特现在被困在与尤金没有感情的婚姻中,住在一幢冰冷的灰色房子里。她唯一的安慰是她深爱的儿子,而她自己则又落回用爱情来逃避现实的旧习,与一个已婚男人开始了一段短暂、无实质进展的婚外情。尤金发现了这段婚外情,两人的婚姻走向最终的破裂,这之后给凯特和她儿子都带去了灾难性后果。尤金无情的非理性和伪善的自我中心主义被精准地刻画出来,令人难以忍受。与之形成对照的,是对芭芭的丈夫的描绘。得知芭芭令他期待已久的怀孕与自己没有任何关系后,芭芭的丈夫先是表现粗暴,但最终选择了原谅。作为两部续篇中的第二部,这本书的价值经常被低估,但实际上它标志着奥布莱恩写作中的一个巨大转变(芭芭有了自己的声音,对凯特的叙述则变成了第三人称,对这一部中更为黑暗的叙事,讲述者不再是凯特一人的声音),第三部给人留下的深刻印象绝不亚于前两部。单就写作技巧而言,要让两个迥然有别的声音合奏在一起——芭芭的声音总是庸俗粗鲁、诙谐可笑(“他把我挑逗得屁股冒火,又把我晾到一边,让我干着急没辙”),与之形成对比,凯特的声音则是越来越哀伤的自我谴责——对于痛楚、爱的失去,以及随之而来的自我的失去等问题如此动人的沉思,体现了一位小说家走向了成熟,拥有了丰厚的创作力量。

在之后漫长而丰富的写作生涯中,奥布莱恩相继创造出多位丰满、动人的女性和男性形象,但凯特与芭芭的魔力从未消退。读者对这两个角色的喜爱是如此之深,以至于1992 年《时光与潮汐》出版时,奥布莱恩仍被询问,是否在一定意义上可以将这部新作视为《出走》所含三部小说的尾声。这三部小说真正的尾声附在本书后面。此时,芭芭年纪更大,更为睿智,虽身负重压,但依然出言不逊。后记是芭芭对两个女孩的结局所做的最终讲述,再作增添就有失公允了。

那么,这三部薄薄的小说——它们在奥布莱恩20世纪60年代开始出版时,引发了如此程度的道德骚动,以至于一位后来名誉扫地的政客,向一位随后声名也狼藉的大主教谴责它为“污秽”——从其问世之初的诋毁中幸存下来,生命力远超那些伪善的男性沙文主义批评者,而且声誉与日俱增,原因何在?

答案之一是,它们开了一条先河,树了一面旗帜,画了一道界线。通过创作这三部小说,奥布莱恩让此前被缄默的一代爱尔兰女性将自己的经历讲述出来。在那些被期待遭受暴力、强奸、强迫怀孕、无数危险分娩、家庭奴役,以及因有意或无意给男性亲属带来社会羞耻随时可能被送去收容所的身体中,她注入了关于选择、欲望和感官愉悦的激进氧气。为那些被宗教禁令、制度蔑视和对女性智识肆意贬低等马基雅维利式枷锁所束缚的心灵,她唱响了一曲觉醒之歌,一曲异议之歌,以及一曲向生活寻求更好、更多的必要性之歌。奥布莱恩笔下的女孩们在攻克内在和外在的障碍时,有的成功,有的则未能成功。重要的是,她们从未停止与生活开出的条件做斗争;而作者也从未将这些生活中的女性降至最佳女配角的地位。这些故事永远是关于两个年轻女性如何走向生活,身上背负着怎样的历史,又在命途中为自己创造了怎样的未来。

关于这几部小说如何诞生,并进一步走向全世界,已有诸多故事与讲述。而《出走》能如此经久不衰,另一个原因——也许更为重要——当然是它们自身的艺术价值。在时而痛苦、时而诙谐的文字中,奥布莱恩汲取了她挚爱的乔伊斯的语言妙用,学习乔伊斯是如何倾心于刻画人性高峰和低谷的交错起伏,另辟蹊径,创造了完全属于自己的风格。这几部小说引起了令人心碎的共鸣,展示了毫无遮掩的坦诚,以及无与伦比的美。因此,它们长盛不衰;无论文学潮流如何变化,时光如何流逝,它们永远充满人性,始终真实,真实且美妙。

艾默尔·麦克布赖德

2017 年 3 月

艾默尔·麦克布赖德(1976 — )

爱尔兰作家,出生在英国,父母都是爱尔兰人,三岁时随父母回到爱尔兰,代表作有《女孩是半成品》(2013)与《小波希米亚人》(2016)。

发表评论 评论 (3 个评论)