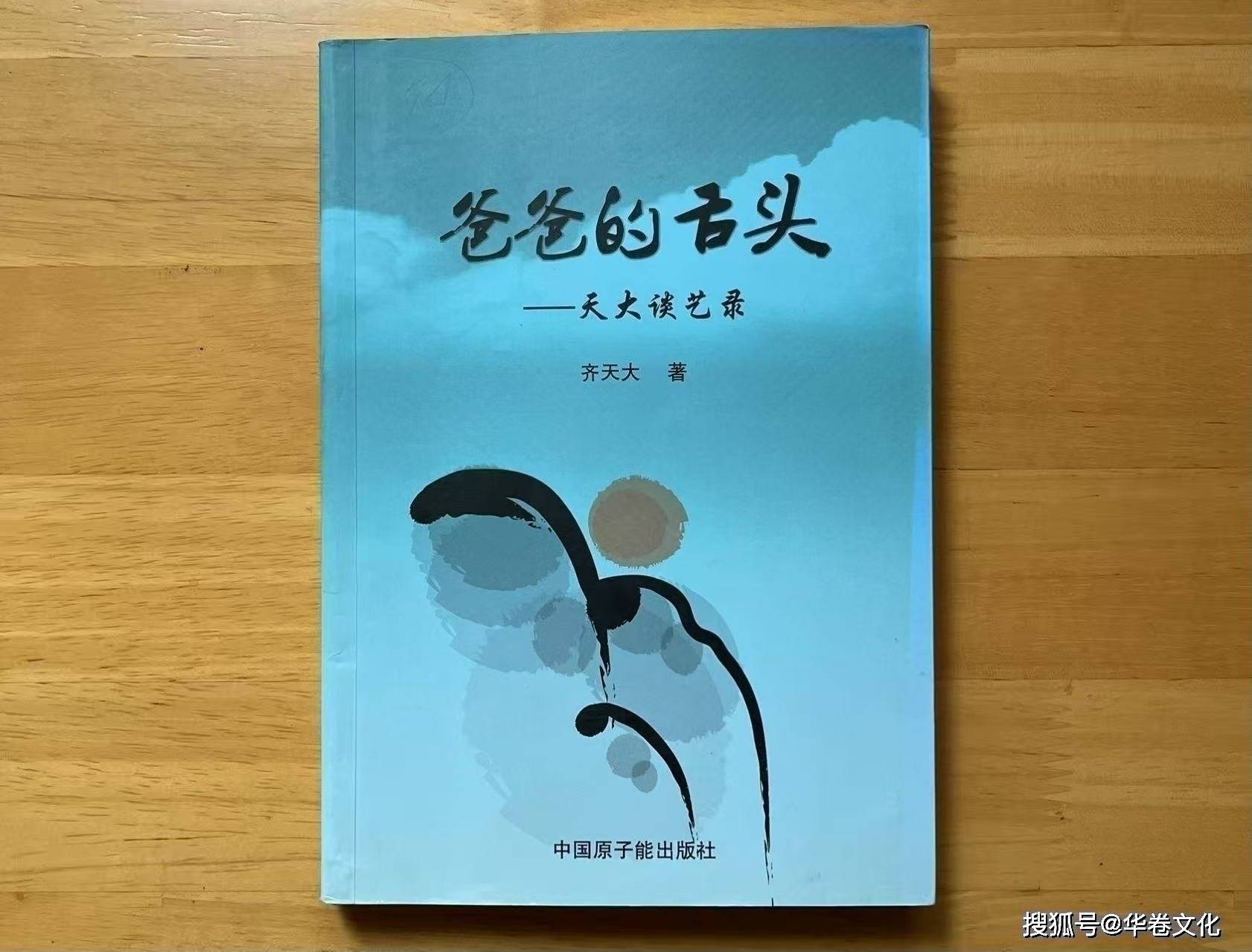

《爸爸的舌头——天大谈艺录》 ,齐天大(齐一民)/著,中国原子能出版社2014年7月第1版。

钱氏之又一遗产,乃半外文半中文而中文又是难认难懂的文言文也。

我指的是他那部《管锥编》。

钱氏的那近一百万字的书,是用比一般之言文还难的——文言文写的。

文言文——应被列为联合国的不知是该排到第多少个的文化遗产,因为能写它的人——大多已经随风而去(gone with the wind)。

“飘”,一字即一书名,因为绝对简练,也绝对属于文言。

我近读文言多了,又不甚懂,因此,就采用了一目数行,一览众山的方法——我一眼望去,我从高处望去,我从宏观处望去——那一大堆一字千均万均,每行风物万千的高难度、高浓度的——文字,于是,我就一下子——都看懂了。我看出了那些字组成的“全景”;我看出了象形之初的“形”;我“览”到字中的、行中的、文中的意。

我使文言成了图画;

我让文言成了山水;

我还原了它们,我回归了它们——的底色和基调,于是,我顺便也爱上了它们。

文言文——实乃文字中的灵物和活物,用文言写文字者——如钱氏——也如水中花和镜中月——神奇者也!

因此我庆幸钱氏在最后的这100万字中——为我们——拓下了这么多的文言——文字的原始图象和图腾。

使得钱氏用文言而没用白话留下《管锥编》的,可笑的——竟是“文革”的造反派,钱氏怕他们认得白话,怕他们认出后不让他写,于是他就用了文言——做他的“屏保”,没想到,那却成全了一桩拯救文字的史话。可见“时来”后——一切都可能“运转”,今天的“时”,虽然来得迟些,却成了今后“运”转的推动力。本人在写这几行字时,正赶上该来的“时”或想让它来的“时”——偏偏不来,没想让来的“时”却总来的——时运,因此,这些个文字都是倒霉时刻的心录,我只是期望着,一旦该来的时运来了,它们——这些个东西,就会复活,就会再生,就会五子登科以及时来运转回光返照和喊鱼翻身。

到时一笑了之!

(未完待续)

发表评论 评论 (5 个评论)