(2005年7月26日晚)

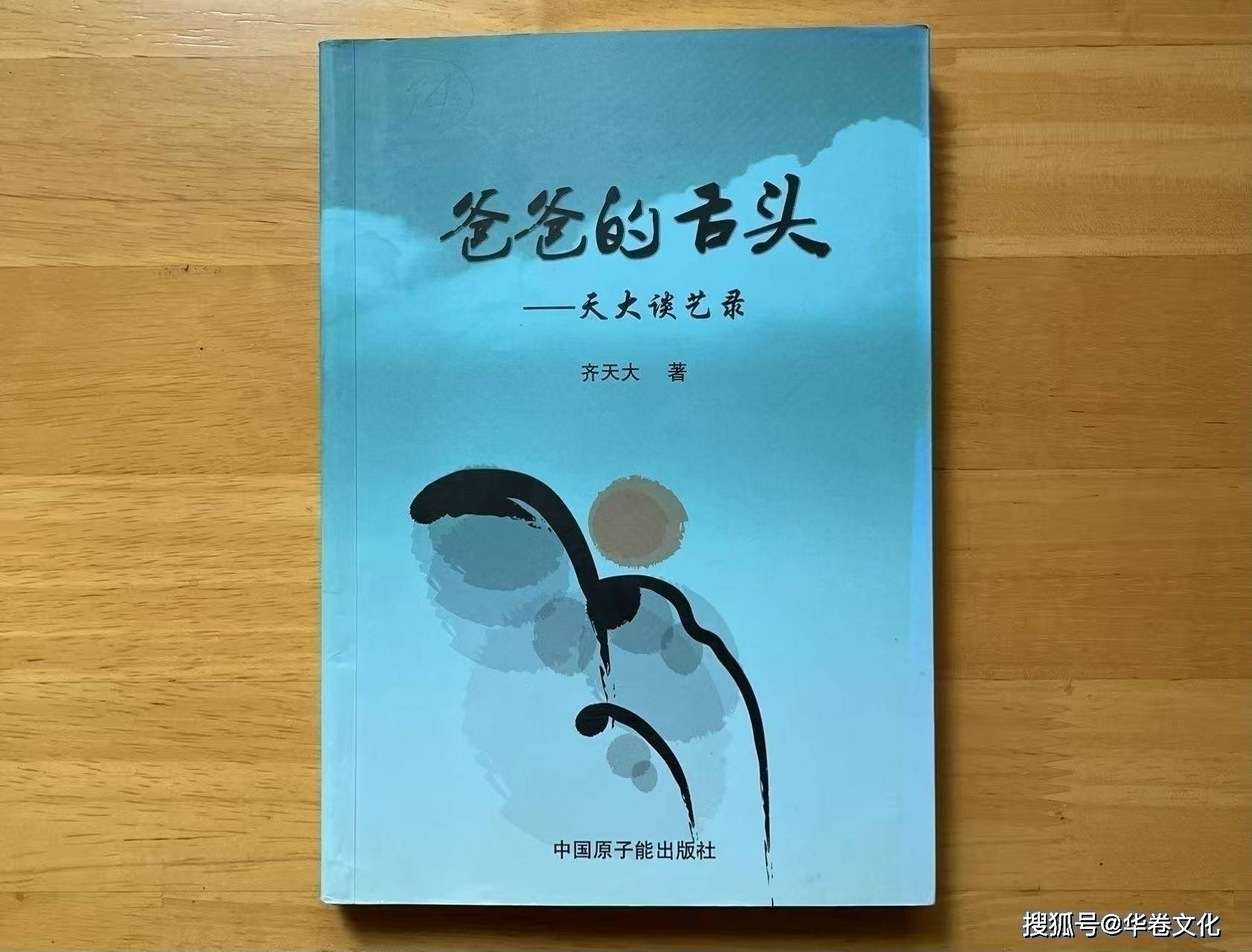

《爸爸的舌头——天大谈艺录》 ,齐天大(齐一民)/著,中国原子能出版社2014年7月第1版。

报纸是我读的另一种书。

一种大书;

一种画书;

一种天书;

一本天天的书。

不天天出的——就不是报了!

我读“参考”、我读“环球时报”、我读“作家文摘”……我也读“经济观察报”和financial time——英国的。

那些都是——一篇篇滚动的这个城市以及这个星球的日志。

报——就是公共的日记。

在这份05年7月18日印刷的“中国电视报”上,我通过一篇文章找到了一个人——94岁的文怀沙;文章的题目是“半为苍生半美人”。

以前在江南巡查(旅行)的时候,到处都见到过一个名为“文怀沙”的人题写的字,在普陀山见过,在杭州也见过,在上海更是见过——于是我便以为:一、文怀沙一定是上海人;二、文怀沙一定只练过一种字体。第一种猜测的原因是他家住上海,所以到江南名胜行走题字方便;第二种假设之所以“成立”,是因为但凡是他名下的字,形像大体都差不多。今天,读了这篇报道之后,我才醒悟到了;第一:文怀沙出生在“斯”——北京,也长于“斯”——还是北京,而且一长,就长到90多岁。第二:文老的字体绝对不止一种,仅报上的这种——就与普陀的和杭州的不一样嘛!

误会,实在是误会。

文章说:文老爱女人胜于爱己。

文老一世风流,风流的故事也多,最可歌和可泣的是他在花甲之年、在一次开刀时,为了博得两个“二十几岁”的女医生对他勇敢的青睐,竟然能做到开刀不打麻药,在“心都疼得直想抖”的严重情形下……坚持笑着将那一刀(或n刀)挨完……理由是他认为“你们女人的美丽就是麻药”。

看到文章的这里,我(天大)都想要被感动得哭出声了。

文老真当代关公,真大大的豪杰是也!

我的小前半生,也曾有过一次与文老同样的壮举,只是不在花甲之年(注:至今尚未花甲,虽然已有了少许的白发),而是在13岁的年头,那是一次小手术,虽然可做可不做,但为了革命,还是做了(文革期间)。那时时髦针刺麻醉。所谓的“针刺麻醉”,就是将十几根一尺多长的钢针从你(我)的肚皮下穿过,然后在一端上加电,让你分散注意力,让你无论怎么的疼,都咬紧牙关使劲说“不疼、不疼、不……”——我当时疼得差点再也不痛了(死去)。

我之所以选择了——针刺麻醉——现在想起来了——是因为临刑(做手术)前一个女阿姨(医生)做了我半个小时的思想动员工作,她先问我是不是一个爱党爱国爱人类爱毛主席的好孩子,她又问我平时娇不娇气,坚强不坚强……总之,是不是一个小男子汉;她随后问我假如我被敌人抓住了并施以电刑绞刑什么的……我会不会哭,会不会叫,会不会出卖心爱的老师和同学……以及伟大领袖毛主席。

在得到我的对以上所有问题的急不可耐的毫无商量的“当然不!绝不、就不……偏不!”的回答之后,大夫阿姨说:“好了孩子,我批准在明天的手术中不给你打麻药了!”

她那时——我是指说那最后一句话的时刻的双眼,现在我又回想起来了——简直就是一对美丽的彗星。

那天实际给我开刀的——我没有文老幸运——是个男大夫,因此,我就没有在他的刀下、表现出花甲文老般的边疼边笑的神勇。

疼——还是真疼的(或是说真是要疼的),一刀捅下三寸,撕开一大长条,再从肚子里揪肠子,又没有麻药顶着,若说不疼,那准是死猪。

死猪在被开水烫时——据见过的人说——还一个劲儿的“啊、啊”喊疼呢!

我哩,在两个满头大汗的把我按死在手术台上的——虽然我早已经被她们用绷带绑住了——护士姐姐问我疼还是不疼还有究竟怎么个疼法的的时候,我上气不接下气的告诉她们,是“生疼!生疼!”。她们后来,就把我喊的“生疼”当笑话了,到处对人传说。

因此说来,爱的力量的确不小;因此看来,我和那猪——都不如文老在爱的神力下——坚强。

(未完待续)

发表评论 评论 (1 个评论)